總序《新世界史》之「新」

目前該是將歷史性質的理解通盤翻轉的時候了。歷史研究的對象不是過去嗎? 對象已不在眼前,今人能做的頂多是拼湊過去的一鱗半爪,作「局部」的復原。我們掌握過往時代必定不如當時人,正好比一個外國人不會比本國人更瞭解其地一般,這難道不是自明之理嗎?

我在這裡鄭重地指出:這個廬山中人方識此山的觀點是錯的。一個古埃及的村民不會知道同代有巴比倫;法國大革命在里昂進行期間,里昂人對巴黎革命的訊息會比今人少。事實上,當時人所知比我們還要「局部」。只掌握了「局部」之不足感只是我們統攝性意向的投射,如追求永生一般,把上帝式的全知當作終極理想,即使擁抱這個理念,比起古人來,今人仍是奧林匹斯山上的神族。統攝「古」者是「今」,「今」之不存,「古」將焉附?這個「今」越往後移、離「古」越遠,能花在將「古」這張意義錦緞的紋路編織得更精緻的工夫就越多,因此,歷史(過去)不只需要「新」,它需要「日新又新」。

在這裡,亦必須糾正自然科學已進入範式階段、史學仍局處每個時代各說各話的前範式階段的誤判。在全球化意識駸駸來臨的今日,還將民族建國時代的意識敷泛於歷史敘事者,會予人上演穿越劇之感。這也是《新世界史》之所以以突破四大文明「古國」的窠臼開其端,用農牧的辯證關係將兩河與尼羅河文明鏈扣。關鍵在兩者之間的「環阿拉伯游牧-放牧複合帶」,它形成於農牧革命誕生地的環兩河山側地帶西段之日趨乾旱,在農牧兩業中偏向了「牧」,顯示「牧」並非是次於「農」的低級階段,而是平行的發展。這個「複合帶」是閃語系的原鄉,它從兩河古文明之曙光期即滲透美索不達米亞,從「複合帶」噴發出來的最晚近一波即公元七世紀的阿拉伯征服。有春耕秋收的農耕民方需要年曆,放牧民觀月之朔望即可。古代近東出現過世所罕見的太陽國埃及,今日卻是伊斯蘭的新月旗插遍近東一代。

將古代近東建構為一個單位之餘,本書用「衛星定位」將它定位為伊朗高原的西緣,其東緣則為古印度河流域文明,於是伊朗高原變成了範圍更廣的鏈扣;高原東西兩側是古代近東式的旱作農業,簡稱之為「麥與羊的文化」,它與印度河流域的關係正如環兩河山側地帶與美索不達米亞的關係,但古印度文明後來似乎又被多蓋上了一層。如今雅利安入侵印度說已動搖,那麼一個更穩妥的古印度文明二次奠基說就是長江流域的「米與豬的文化」的入侵;如此看,印度次大陸成了遠古文明的中分線,也是會師之地。

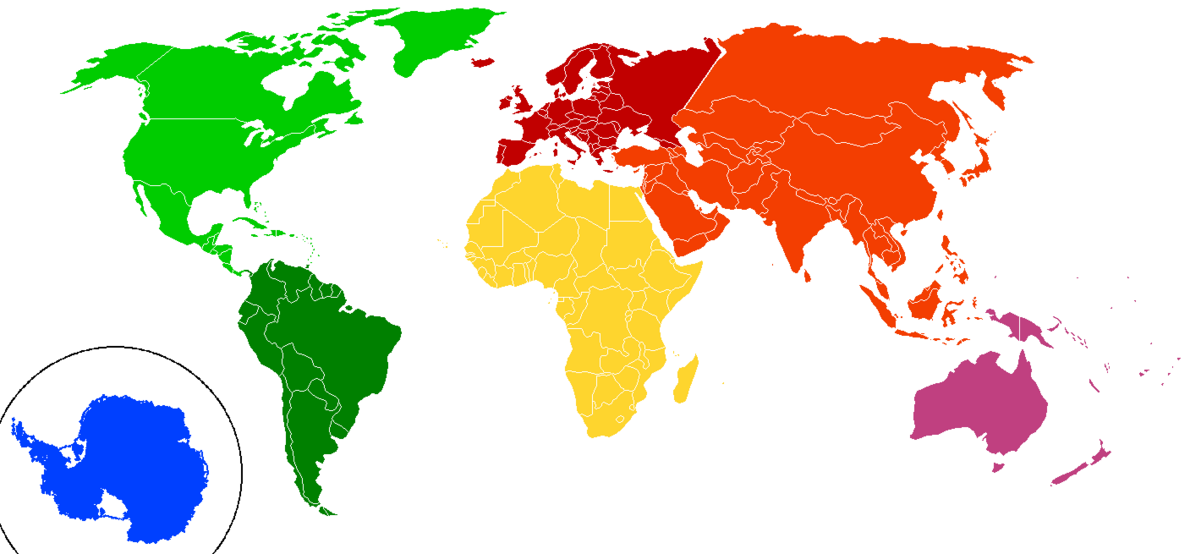

此處顯示:不作跨地域的連結,只就地域論地域,那麼,各自摸到的只是歷史的鼻子、腿、尾巴和象牙。即使在中國文明起源問題上,遠古的華北不能脫離歐亞大草原的關係,華南的水稻革命可以是中國文明起源論之一環,也可以是南亞語系和南島語系的源頭。南島語系則是最後把地球填滿的族群,憑的是殖民大洋洲─一部比哥倫布更偉大的史詩。中國文明起源論不該變成畫地為牢。

從地貌觀之,西半球是東半球的對立命題(antithesis)。後者的文化傳播乃橫向傳播,西半球的傳播是垂直型的,需跨越不同氣溫帶,導致文化的傳播受到阻滯。這個東西兩半球的對立命題後來也被作者用在非洲史上,指出:非洲的北半部是「東半球形態」而南半部是「西半球形態」,但非洲的問題是:北半部地貌雖具「東半球形態」之利,卻是世界上最大的沙漠!至於美洲,整體相對歐亞大陸來說是「西半球形態」,但在自身範圍,北美洲卻是內部的「東半球形態」而南美洲則是「西半球形態」的典範。今日地球的南北對立等同貧富兩極化是歷史與地理的合謀。

全球化的世界史勢必去西方中心論。歷來寫波希戰爭都站在希臘的立場,波斯變成希臘史的半影部。本書改從波斯帝國的角度透視「波希戰爭」,也給亞歷山大大帝的東征提供了一個亞洲的縱深度。當時中國還未遞秦漢大一統,亞歷山大先到達內亞,張騫於兩個世紀後方抵此地,把這條歐亞橫貫公路接通。到了這個轉捩點,世界史的全球化視野就寬敞得多。

這個尖峰時刻醞釀已久。在公元前六世紀,所謂「人類史的樞軸時代」已進入高速檔,歐亞大陸的幾個中心分別原創了後來普世化的思想體系,在這裡,還看不出跨地區影響的痕跡,因為它們的基礎性設定大異其趣。「樞軸時代」為人類設計了新型號的文明,老一代的文明沒有跟上的就被淘汰了。亞歷山大開展的希臘化時代將「樞軸時代」的某些因素提煉成普世救主型的宗教。排在第二卷中的第十八章〈彌勒與彌賽亞〉分兩節來說明此現象:在「希亞文明」項下,它敘述從中國邊境遷徙至內亞的大月氏建立的貴霜帝國,它跨內亞與北印度,融合了原始佛教、伊朗祆教、希臘化時代的救主政權以及人體塑像,發展出貴霜型大乘佛教(即進入中國的北傳佛教);在「希羅文明」項下,則探討以色列子民對民族救星的期待在羅馬帝國的容器內被柏拉圖化、同時向個人追求永生的希臘化祕儀模式靠攏,最後被納入羅馬國教的官僚體制,形成一個簇新的基督教會。與這個精神發酵配合的則是由秦漢、貴霜、安息與羅馬四大帝國組成的橫貫歐亞大陸的文明鏈帶,以及將它們串起來的絲綢之路。

古代帝國鏈帶受到草原帶的衝擊而瓦解,乃世界古代史終結的一把統一量尺。這裡暗含歐亞大草原的「歷史拓樸學」(historical topology)。它在匈奴、突厥、蒙古這三個草原霸權(也是三時段)的東西流向中勘測其歷史走勢:一般來說震央在蒙古草原,該地的草原帝國多誕生於對中華帝國的挑戰,這類草原霸權較次要的右翼恆以巴爾喀什湖以南的「七河地區」為中心,它是在蒙古草原的政權失敗後退據之處,算是備胎;從七河地區,由東方敗退的草原勢力可建立次級帝國,亦可進一步越過楚河,圖謀「河中地區」,南窺呼羅珊;如遇到伊朗文明帶的阻力和來自後方其他游牧族群的壓力,會直下印度,或北走哈薩克草原、越過烏拉爾嶺隘口、進入歐洲,至匈牙利而抵歐亞大草原的極西端,再往前走就是森林或農田了,故亞洲游牧民在入歐後多以匈牙利為大本營(前後三次是匈奴人、阿瓦人、馬扎兒人──後者即今日匈牙利人)。蒙古旋風將有專章處理:蒙古人並非在中國邊界上碰壁才西竄的,而是主動西征,但其波濤洶湧的河床是同一道。

「歐亞大草原的歷史拓樸學」之雄圖還不只限於闡述歐亞大草原與南方文明帶的互動,而是在世界史的寫作中首次探討北方寒帶林木地帶與歐亞大草原的歷史生態學:縱觀上下數千年,草原早期的霸主是印度歐羅巴族群,彼等乃最早馭馬駕車、胡服騎射者。阿爾泰族群原本可能是「林中百姓」,他們走出草原,從印歐人處學得馬政,並挾蒙古草原為草原之冠之優勢,逐漸將印歐人逐出草原,使歐亞大草原成為阿爾泰語系的同義詞。被匈奴驅至歐洲深處的阿蘭人與哥特人可能不是最後的一批,在歐亞大草原中段的殘餘有可能苟延至六世紀。

這個草原帶的換防濫觴於匈奴時代末期,匈奴從漢帝國邊疆遁走後,音訊渺無,後來猛然如天兵天將般空降在歐洲的地平線。這是由於世界史冷落了薩珊帝國與笈多帝國等歐亞大陸中間地段,付出的代價是使匈奴史成了謎。匈奴在二世紀下半期至三世紀的行蹤仍不明,蓋二世紀時貴霜帝國仍健在,堵住了草原民族南下之路。至三世紀上葉,在波斯,更強大的薩珊王朝取代了安息,並歸併貴霜的西部與北部,匈奴南下更為其所阻。至五世紀末,薩珊與貴霜的後繼者笈多帝國雙雙頹敗,「白匈奴」之熾焰遂現於世界史的螢幕,此集團可能包含印歐族的殘餘,其攻勢導致笈多帝國的覆亡,薩珊人唯有與崛起中的突厥人聯手始將其解決掉。本書因此糾正了一個視差:匈奴在中國邊界上碰壁後,不是一味地往西進入歐洲,他們的活動震撼了整個歐亞文明帶北疆全線,「匈奴時代」的落幕不在歐洲,反而是在歐亞大陸的中段。匈奴時代落幕之處,正是突厥人時代序幕之地。

羅馬帝國其實離歐亞大草原最遠,但除了漢帝國之外,卻垮得最早也最徹底。這是因為來自草原的巨浪與羅馬的長期邊患匯流。羅馬在被匈奴海嘯沖刷的前後,須對付的邊患都是從事農耕的哥特人,匈奴在歐亞大草原西端末梢──牧草面積只及蒙古草原4%的匈牙利──建立牙帳,曾一度將這個傳統邊患組織起來,成為阿爾卑斯山北的大國,它之迅速瓦解,卻造成羅馬之末運。在羅馬末世,是用御用的哥特人抵禦北疆的哥特人,殘局也是由這些忠心的哥特人支撐的,他們最後變成羅馬的「中央」,羅馬從歷史中淡出,是因為他們不願意再扮演「羅馬人」,並非傳統教科書所謂「日爾曼人南下滅亡羅馬」,如果還將日爾曼人誤認為草原民族,則荒天下之大謬。

至草原史中後期,在西部始有芬匈語系(烏拉爾語系)從寒帶林中闖入阿爾泰語系的天下,但未能搖撼後者的霸權,且為時較晚。過了數百年,文明地帶亦開始挾「火藥帝國」之威對草原甚至林木地帶進軍,草原帶與定居帶間之形勢對比丕變,意味著前者最終步下世界史舞臺。這些議題將穿插在第二、三卷裡。

《新世界史》的全球視野概如上述。第二卷寫作最艱辛的部分是「中古的印度」,比處理陌生的史料更艱辛的是構思:一方面需突顯印度史自身發展的獨特性,用它來糾正傳統西洋通史的「上古-中古-近代」框架之濫用造成的誤差,另一方面仍須將它納入「世界中古史」。古印度河流域文明沒有出土銅範,它的青銅器是靠發達的國際貿易進口的,它也具同代文明間最先進的都市規劃,卻因沒發現可破解的文字而被歸入「史前」,待早期印度史邁出這個既是「史前」又是進口的「青銅時代」、進入雅利安的「鐵器時代」後,因都市的沒落,歷史分期法反而倒退回新石器時代的以陶器類型為準則。

此後,印度史固然參與了普世性的「樞軸時代」,但印度至公元前三世紀始出現書寫,故印度這個「樞軸時代」有一大半是在「史前」進行的。出現於「樞軸時代」的佛教與耆那教等因被套用了西洋史範本,常被曲解成馬丁路德與喀爾文對婆羅門「國教」的改革。其實它們是替後起的「印度教」鋪路。佛教反而首先成為印度第一帝國孔雀王朝的「國教」。古婆羅門教殺生獻祭、可吃肉,在佛教與耆那教的「戒殺生」的攻勢面前,轉而力主素食,卻將葷食者「賤民化」,將原本倡非暴力以揚眾生平等的教義用來強化種姓制度,故印度教是一件將佛教與耆那教反過來穿的衣服,而後兩者在某意義上乃印度社會種姓化的共犯。耐人尋味者,從笈多帝國(320~550)開始,女神崇拜、性力崇拜、將穢物神聖化的密教漸成為印度的新浪潮,一度經不食人間煙火化的改造、對「塵世」汙染極端畏懼的印度教這件衣服又朝身體化方向再度被反過來穿。相對世界各大宗教的輪廓鮮明,印度教倒類似一個各類怪魚的養殖場,唯一演變為普世性宗教的佛教是「去印度化」的。

印度史的內在邏輯好比一個目前所知的物理定律停止適用的重力奇異點(singularity),但任何跳脫西洋通史的「上古-中古-近代」範本之重力場的其它地方(包括中國)都是重力奇異點。果真這樣,那麼我們的《新世界史》不如索性往東一角、西一塊互不關聯的「舊世界史」書寫逆退。擺在「新世界史」面前的課題是如何在尊重印度史內在邏輯的條件下將這段印度史「中古化」?本書的策略仍然是新世界史思維:伊斯蘭乃公元後才出現的現象,公元1000年前後,突厥人終於突破阿拉伯征服被長期局限於西北隅的僵局,長驅直入北印度,將公元第一個千年印佛兩大系對立局面轉換成最近一千年印伊兩大系的對立局面。也在公元1000年前後,密教化的佛教在印度本土燈滅前的最後據點孟加拉傳入西藏,成為後者的文化認同;在同一時期,斯里蘭卡的南傳佛教開始成為除越南之外的東南亞文化認同。「中古」時段也目睹印度變成一個逐漸組成的印度洋經濟的一部分。

傳統的世界近代史的重頭戲是西方的崛起,《新世界史》將探討在西方締造的世界經濟之形成期,中國這個先進的超巨型市場有否扮演了壓艙石之角色?它能否證實「唐宋變革論」之宋代中國乃世界近代化早春的命題?還是該印象乃進入新千年以來中國成為美國最大的債主地位的回溯性投射?如果這個修正主義能成立,它將大幅度改寫傳統西洋近代史的海洋中心論,將其往海洋與大陸互動的方向調整,不再單方面強調西方的尖兵角色,而忽視了中國和印度的誘發、後勤和壓艙作用。這個改寫是否成功,得視《新世界史》末卷付出的心血。

第一卷 導讀

第一章〈地球史與史前人類〉仍以人類走出非洲為前提,分析四種說法:

(一)各人種同步走出非洲說

(二)人類二度走出非洲重新洗牌說

(三)二度走出非洲局部洗牌說

(四)無重新洗牌但發生相互交配說

本章徵引了最新的認知考古學,探討人類在何時何地首先跨過符號思維的門檻。不能忽略的是古氣象學與歷史生態的互動:是冰河時期結束促成舊石器往細石器的過渡,但冰河時期終結後又有回馬槍,距今1.28萬至1.15萬年前發生一次急劇降溫的副冰期,即「新仙女木期」,降低了地中海東海濱的環境承載力,使該地區的舊狩獵與採集者不得不發展馴植(農業)與馴養業(畜牧)。

第二章〈突破「四大文明古國」的窠臼〉打破二十世紀的陳說。在近東,農牧革命最早發生在有一定海拔的環兩河山側地帶,乃旱作農業,待其遷至大河流域、變成灌溉農業,為「城居革命」奠基,已隔了五千年,中間還經過「次級產品革命」,即從純食用功能發展出副產品:牛與羊可以提供奶與乳製品、提供皮毛,牛可以犁田、牛與驢可以拉車、驢也可以騎、狗可以協助放牧、家畜的糞便可以肥田。農產品的多樣化使它們越出了溫飽的考慮,朝消費品與商品的方向發展,例如乾果一類。因此,以英國「工業革命」為新石器革命至城居革命的模型已經過時,「山側說」亦取代了「肥沃新月地帶說」,文明起源於四條大河流域說極為膚淺,大河流域搖籃說對古美洲基本上不適用。

教師如果再去反芻這些,與重複「四大文明古國」一般,都是販賣藥效已過時的藥。舊觀點的落伍至為清楚地表現在第三章〈古印度文明之二度奠基〉中。印度河流域古文明的最早遺址是梅爾嘎赫,處伊朗高原的東側,與同一個高原的西側札格羅斯山脈之組成環兩河的「山側地帶」異地同功:梅爾嘎赫面對的也是一個兩河流域沖積平原──印度河與薩拉斯瓦蒂(已乾凅)。如果以伊朗高原為中心左右開弓,古代近東與印度河流域即成其兩翼,前者之作為西方文明初祖的系譜學遂淪為片面的。古印度之「二度奠基」,歷來指雅利安人取代印度河流域古文明造成的斷層,但今日已陷入「雅利安外來說」與「本土說」爭論的泥沼。本章另闢蹊徑,指出源自伊朗高原山側的「麥與羊的文化」被來自長江流域的「米與豬的文化」予以補充,後者亦更適合季風帶的印度次大陸,此「二度奠基」亦與文明朝恆河方向的發展平行──先前的印度河流域文明則更為接近阿富汗與伊朗板塊。

第四章〈中國文明起源的一些問題〉,是以古代近東與古印度為參考來處理這些棘手的問題。自民國以來就用「仰韶」、「龍山」等文化來界定中國史前史,但這些文化在自身站不住腳後,反而騰空成了「時代」,變成用「中原」來界定「全國」史前時刻表的中央時區。此後又添了一個二里頭作為青銅早期的中央時區,近來已受到文明起於中南地區說的挑戰。中國文明起源論面臨真正的挑戰是必須參考古代近東的考古,同時又得避免拾人牙慧。近東的農業革命主要是馴植麥類,從山側的旱作農業轉變到大河流域的灌溉農業,斷層很分明,從旱到濕,亦必經品種改造,其發生地點無所遁形:兩河流域的三角洲與尼羅河流域。但中國農業的水稻誕生於小河谷交錯之鄉,近東的例子又告誡我們:誕生農業的地方不一定就是誕生文明的地方,那麼,在大河流域於稻作無關緊要,還要在一個比古代近東和古印度加起來更廣大的地區亟亟索求一個文明「中央」,就是試圖用別人的模版來勾勒自己的文明起源論了。

第五章〈中南美洲的古文明〉處理西半球的文明突破。人類進入西半球已過了舊石器時代,但哥倫布之前的美洲頂多走到冶金的門檻上,因此整部前哥倫布美洲史只有一個囫圇的「石器時代」(Lithic Age)。古印第安文明亦處於文字的門檻上,因此整個的被當作「史前」,雖然曾建構中古世界的六大城市之一,而其曆法之精準,中古世界無出其右。人類從非洲發展至寒帶,捕獵技術已越來越精進,殖民西半球乃從北殺向南,大型動物被殺光,造成古美洲缺乏載重家畜的困境,以及輪子的付之闕如。美洲垂直的地形與舊大陸橫躺的地形相比,亦相對不利,蓋任何文明因素的傳播都得穿越不同的氣溫帶。在安地斯山南部馴植的馬鈴薯,在十六世紀以後傳遍全球,導致舊大陸人口在1700~1900年間陡增四分之一。然而,同樣是這個馬鈴薯,在前哥倫布的美洲,卻從未北傳至中美洲與密西西比河流域,使這地處北溫帶最宜人居住的大河流域沖積平原在古美洲文明事業上缺席。

第六章〈大洋洲的文明〉處理的是人類如何填滿大洋洲,亦即是最後填滿地球。它由南島語系是朝著大洋爆開的花蕾開始,途經已有來自非洲的先住民之新幾內亞,混合成一個新的文化,然後向未曾有人類的玻利尼西亞移民。這個在太平洋上逆風的航行是一個謎,但南島語系可能抵達南美洲外海,最後才順風折回至最後的殖民地紐西蘭。本章修正了二十世紀流行的南島語系向外移民全從臺灣出發之說,而採用最新的遺傳學研究成果,指出另外一條移民路線是從中國大陸通過越南走廊走向印尼。

第七章〈兩河流域古文明的明暗面〉是繼第二章古代近東的文明突破後,追述原農牧革命誕生地的山側之西翼之日趨乾旱,形成「環阿拉伯游牧-放牧複合帶」,它在農牧兩業中偏向了「牧」,並與灌溉農業帶的兩河三角洲與尼羅河流域產生互動,顯示「牧」並非是次於「農」的低級階段,而是平行的發展。這個「複合帶」成為閃語系的原鄉,兩河古文明除了早期的蘇美之外,其後的阿卡德、巴比倫、亞述、迦勒底都是閃族入主的帝國。歷史上,從「複合帶」噴發出來的最晚近一波即公元七世紀的阿拉伯征服。兩河之閃族化在時間觀上造成的反響是日月合曆、年週期和月週期並重,蓋有春耕秋收的農耕民方需要年曆,游牧民觀月之朔望即可,兩河文明的月神辛重要性壓倒日神,其六十進位的計時法(今日全球通用者)亦具月週期乃三十天的烙印。

第八章〈古埃及──嚮往冥間的太陽國〉指出:與兩河文明對比,尼羅河的年氾恰好是年週期,因此埃及用的是純陽曆。埃及文明對太陽神的崇拜舉世無雙,其國門外恰好是現眼報:月神辛之地西奈半島,但「環阿拉伯游牧-放牧複合帶」對埃及的突破唯有中王國與新王國之間的希克索斯入侵,只占領了三角洲。埃及境內並非全是耕作地,後者極狹長,其它盡為不毛之地,反映在神話中即為不毛之神塞特與尼羅河神奧西里斯及其子太陽神荷魯斯的鬥爭,塞特將奧西里斯肢解好比月份對年份之分割,但塞特並非是月神,埃及的月神微不足道,奧西里斯卻是年神,因其在地上,故不是太陽神,但尼羅河週期與太陽週期都是年週期。荷魯斯對塞特的抗衡則是象徵埃及境內兩類生態的並存,故後者並非基督教意義的撒旦,甚至有香火。同樣道理,由奧西里斯主持的冥間亦非基督教意義的地獄,反倒似天國。冥間崇拜在前王朝時期已存在,先於用太陽曆統一全域的王權,乃民間共同信仰;古王國時代的法老龍駕上賓是回到太陽神那裡,而金字塔正是太陽神化了的冥間崇拜,至古王國以後,法老生前是荷魯斯、死後變成奧西里斯。埃及的太陽神光芒後來化身為基督教的十字架,但今日近東一帶遍地卻是伊斯蘭的新月旗。

第九章〈青銅時代中後期的古代近東〉涵蓋老巴比倫帝國的衰落、印歐語族群之來臨,建立了赫梯、米坦尼、加喜特巴比倫等王國。驅逐了希克索斯人的埃及進入「新王國」,成為一個戰車帝國,為了國防考慮將勢力伸入亞洲,面對來自亞洲的新挑戰,先是敘利亞的米坦尼王國,然後是小亞細亞的赫梯帝國。加喜特巴比倫則是兩河史上較收斂的時期,對埃及與赫梯兩個大國的爭霸列旁觀席。埃及在第十八朝發生埃赫那吞的宗教改革,另建新都,在此出土的外交檔案有助後人重建當時的國際秩序,在赫梯之西已出現愛琴區的邦國。這個國際秩序後來毀於「青銅時代總崩潰」,乃古代近東朝鐵器時代的過渡。

第十章〈愛琴海古文明〉,從特洛伊戰爭的回憶追溯至前希臘的克里特島文明。較近期發現的還有愛琴海東北角的島嶼文明與愛琴海中部的基克拉迪文明,前者屬特洛伊文化圈,與特洛伊一般被毀,但沒有與後者一般重建。基克拉迪文明有自己的特色,但晚期朝克里特的文化霸權靠攏。公元前第三與第二個千年之交,希臘族群開始進入愛琴海地區,其中一波邁錫尼人取代了克里特的霸權,但也吸收了克里特的文化,最後這整個時代毀於「青銅時代總崩潰」,它是否與最後一波希臘人「多利安入侵」有關,則未有定論。反正,這裡出現一個斷層,在此之前是宮殿經濟,在此之後是城邦政治;在此之前,希臘文用克里特的線形文字書寫,在此之後用腓尼基字母;新的神祇也出現了。希臘朝古典時代過渡期間亦進行對地中海的殖民。

第十一章〈古代近東進入鐵器時代〉。舊教科書中認為赫梯帝國最早發明鐵器之陳說已落伍,其實經「青銅時代總崩潰」從歷史記憶中消失得最徹底的正是赫梯。這個總崩潰過程,除了被埃及拒之於國門外之「海民大侵襲」,就是以色列子民的「出埃及」,以及又一波閃語系的民族大遷徙狂潮:阿拉米人與迦勒底人。兩河文明地帶除了亞述之外,全遭滅頂。亞述為了突破大圍困,成了鐵器時代早期的第一強權,統一了古代近東,包括占領埃及。它將阿拉米人集體流放各方的結果,造成阿拉米語成為近東的通用語。腓尼基人的第二波地中海殖民潮也是為了逃避亞述之鋒芒。亞述更如一把懸在以色列子民頭上的奪魂劍,令他們生活在漫無止境的危機感中,成為先知運動的時代背景,沒有這一段歷史,以後也不會有基督教、猶太教與伊斯蘭。

第十二章〈波斯帝國與波希戰爭〉指出波斯人滅亞述、接收古代近東,帝國的首都群除了巴比倫,都在伊朗這一方,但緊貼札格羅斯山背,為了便於控制山另一方的古老文明地帶,彷如元朝以大都、上都、和林這個鐵三角組成的、背後有廣大蒙古部落為後盾的塞外權力集團楔入並宰制中土文明。波斯史的重頭戲卻都在帝國西部,那是因為該地古國林立,並和興起中的希臘長期糾纏不清之故。本章一改舊教科書的成見,改用波斯帝國的角度看波希戰爭:導火線乃波斯治下的愛琴海城邦的僭主稱亂,求助對岸的雅典等獨立城邦,後者卻深入內陸,將波斯西部的一個省會洗劫了。這是「痞子國家」行徑,因此當波斯遣大軍征討雅典時,斯巴達不拔刀相助,雅典幸能退敵。波斯二度來犯時,希臘的兩強倒是組成統一戰線,但勝利後從波斯底下「解放」出來的希臘城邦卻落入雅典帝國的奴役中,遂導致斯巴達與雅典的戰爭,最後是波斯資助了斯巴達戰勝雅典,此後的局面是多角混戰,希臘諸城邦聯盟間互鬥,皆須競逐波斯的資助,但亦以盟友和雇傭兵身分捲入波斯西部眾太守和王子奪位的叛亂,已沒了涇渭分明的「波希戰爭」。

第十三章〈重新定義「古典時代的希臘」〉詳述了雅典與斯巴達各自走上不同道路:一為 「直接民權的盆栽」,一為「軍營國家」。除了該兩中心,本章比傳統教科書更多顧及愛琴海亞洲一岸的希臘區,並指出它們首先進入「古典時代」。希臘世界亦涵蓋義大利南部的「大希臘」,在波斯進犯希臘本土期間,迦太基亦進攻西西里的希臘城邦,被認為是波希戰爭的西戰場。但無論如何「去中心化」,都無法動搖雅典的中心地位,蓋集中在雅典一地一時迸發出的創造能源,在人類史上僅限於少數幾個場合,但不應忘記該黃金時代乃雅典帝國剝削其「盟邦」的資源使然。雅典的盛期因戰敗於斯巴達而告終,斯巴達的霸權不久讓渡給忒拜,繼忒拜而興的則是馬其頓。與其視馬其頓終於統一了希臘,然後和波斯算帳,不如說它終止了希臘諸城邦聯盟之間以及它們與波斯之間既勾結又混戰的局面,把它們一併給收拾了。古典希臘人多不以馬其頓人為同胞,並視其君主制度與波斯為一丘之貉。然而,正是這個被邊緣化的蠻邦將世界史帶入「希臘化時代」。

古典希臘的思維從神話的宇宙論出發,經物活論(被誤稱樸素唯物論)至分判現象的殊相與共相,到了後一步,則是對不變法則(科學的規律性)的尋求或對不變的理念界(宗教的永恆界)的嚮往。約莫同期,人類思想的突變也發生在其它幾個中心,至今我們仍籠罩在它們的輻射底下──此話題構成第十四章〈人類史的「樞軸時代」〉。前輩是伊朗的祆教,其原始教義乃一神教,後演變成善惡二元論,無論如何它把全人類統一在一個歷史進程裡,此進程則是善惡對陣的神劇。這齣神劇後來影響了基督教,後者脫胎自希伯來的先知運動,它從狹窄的「選民」觀出發,也演變成歷史一元論:「選民」目前的災難,是神借其他民族對他們的鞭笞,期待他們成為天下萬邦之光。待古希伯來信仰經希臘化的洗禮,即演變為靈肉對立的基督教,這是後話。此「亞伯拉罕系」之外另一世界宗教大系是「法相系」,它從古印度後期《吠陀》的輪迴、業報等觀念發展出世界只是因緣和果的暫時組合,以及人從其中解脫之道。相對這兩個追求超越的大系,中國先秦的思想發展了人間性,孔子將世俗人倫神聖化,老子則將自然神聖化(但這個自然仍然是人事化的)。與上述各系都不同,中國思想不以永恆而以變易為宇宙本體。對人事的成熟乃中國樞軸時代的強項,但過於早熟地壓抑了超越性與獸性。

第十五章〈亞歷山大與希臘化時代〉。馬其頓滅亡波斯帝國,將希臘文化廣被於近東、伊朗、印度,甚至中亞,是人類史貫通歐亞大陸的首嘗,它只走了半途,另一半有待漢帝國在兩個世紀後由東端出發,與希臘化世界接上軌。亞歷山大死後,「繼業者」瓜分了這個天下,形成塞琉古、托勒密、安提峨拿斯三大王朝與各色王國、城邦聯盟與廟宇邦,都披上希臘化色彩。塞琉古王國幾乎囊括故波斯帝國全域,但印度孔雀王朝的崛起與安息人之復興波斯將塞琉古局限在敘利亞,其被隔絕在內亞的大夏太守則獨立建國,並往印度發展,將印度亦納入希臘化世界。這個時代的特色是公民已對所屬的城邦失去控制,王國的統治者多被神化為「救主」;文藝題材從臧否時政流為挖苦小市民;宗教則各地的祕儀雜陳,多關乎個人得永生,命運神的香火日盛;哲學家奢談世界公民、實質上提倡調整內心不為外界所擾;科研獨立於哲學,在亞歷山大里亞一類的中心開花結果,卻與哲學的原子論分家,後者反而被宿命論哲學綁架。

第十六章〈羅馬的成長〉。義大利半島東岸少平原,隔海是希臘西部較落後的文化陋巷,南端與西西里卻是文化昌盛的「大希臘」,希臘字母亦由此傳入。羅馬位於半島西邊的拉丁平原,其成長過程也是順序統一拉丁平原和義大利半島,擴張至其南端則必須擺平希臘勢力,順勢下一個「生存空間」是義大利西岸面對的第勒尼安海,勢必與控制西西里西端、薩丁尼亞與科西嘉島的迦太基衝突,待羅馬將第勒尼安海變成內海後,迦太基為了補償東山再起,拓殖了西班牙,待羅馬再度擊敗這個宿敵,遂囊括了西地中海,再回頭收拾東部頹敗的希臘化諸王國則是時間問題了,結果是一個環地中海的帝國。這是從地緣政治去理解羅馬的成長,從其政制與法制去理解,則必須作出兩個糾正,其一是羅馬帝國的建立不是秦漢帝國的「削平群雄、混一宇內」,而是公民權的延展。羅馬初建邦時,階段落後於壁壘森嚴的希臘城邦,反類似存在於希臘史早期的近鄰同盟,故羅馬除本邦的公民權外,還可以與拉丁同盟交換「拉丁權」,從此形成一種制度,以親疏、叛服、建殖民地時間之先後將公民權排次,內核的公民權分羅馬與拉丁兩等,周邊是同盟、殖民地、屬地──它們都是「羅馬公民」的候補。至公元三世紀初,由一位皇帝一紙政令,全帝國除奴隸外皆升為「羅馬公民」。另一個謬見是將羅馬共和國等同雅典一類希臘城邦,後者的平民鬥爭目的是最後支配公民大會,羅馬平民即使擁有高於一切的羅馬公民權,仍無法與元老階級平權,他們的鬥爭方式是分離、另立國家,貴族的妥協則是讓他們成立與元老院對立的平民會議、與執政官對立的保民官。最後,羅馬帝制脫胎於保民官,執政官則是一度被共和制推翻的古代王政之遺留,如今真正成為盲腸,而羅馬帝國則是背負沉重的共和制包袱的帝制。

| FindBook |

|

有 1 項符合

新世界史(第一冊)的圖書 |

|

$ 290 ~ 360 | 新世界史(第一冊)

作者:孫隆基 出版社:遠景出版事業有限公司 出版日期:2016-09-01 語言:繁體書  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

世界

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:新世界史(第一冊)

奈米時代的「新」世界史,教課書的新選擇!

以更全面的通史視角與高度,帶你認識如今世界版圖的來龍去脈!

《新世界史》是歷史學家孫隆基先生費其畢生精力的重量級著作。華語界的世界通史已久未更新,質與量皆遠落於國際水平。本書之出版除彌補此缺陷,另圖翻轉過往史觀厚古薄今之陋見、克服每個時代各說各話的局面,並跳脫當前西方中心論的窠臼,將零散的史學知識組織成一幅人類歷史的全景。

而置身在全球化意識來臨的時代尤須警惕,若還以民族主義意識浮泛於歷史敘事,往往只能掌握到扭曲的片面。孫先生曾言:「不作跨地域的連結,只就地域論地域,那麼,各自摸到的只是歷史的鼻子、腿、尾巴和象牙。」

本書以「全球史」的宏觀角度闡述各文明之間的聯繫、互動、盛衰、興亡,重啟一扇認識世界的窗,提供給讀者現今時代該有的史學視野。

作者簡介:

孫隆基

1945年生於重慶,成長於香港,先後獲台灣大學歷史學、美國明尼蘇達大學俄國史碩士學位,及史丹佛大學東亞史博士學位。曾任教於美、加多所大學及國立中正大學歷史系教授。

其學術專長為美國史、俄國史、中西文化比較及世界史。著有《中國文化的深層結構》、《歷史學家的經線》、《殺母的文化》等專書及中英文論文多篇。其中尤以1980年代出版之《中國文化的深層結構》,引起知識界的廣泛討論與關注。

TOP

章節試閱

總序《新世界史》之「新」

目前該是將歷史性質的理解通盤翻轉的時候了。歷史研究的對象不是過去嗎? 對象已不在眼前,今人能做的頂多是拼湊過去的一鱗半爪,作「局部」的復原。我們掌握過往時代必定不如當時人,正好比一個外國人不會比本國人更瞭解其地一般,這難道不是自明之理嗎?

我在這裡鄭重地指出:這個廬山中人方識此山的觀點是錯的。一個古埃及的村民不會知道同代有巴比倫;法國大革命在里昂進行期間,里昂人對巴黎革命的訊息會比今人少。事實上,當時人所知比我們還要「局部」。只掌握了「局部」之不足感只是我們統攝性意向的...

目前該是將歷史性質的理解通盤翻轉的時候了。歷史研究的對象不是過去嗎? 對象已不在眼前,今人能做的頂多是拼湊過去的一鱗半爪,作「局部」的復原。我們掌握過往時代必定不如當時人,正好比一個外國人不會比本國人更瞭解其地一般,這難道不是自明之理嗎?

我在這裡鄭重地指出:這個廬山中人方識此山的觀點是錯的。一個古埃及的村民不會知道同代有巴比倫;法國大革命在里昂進行期間,里昂人對巴黎革命的訊息會比今人少。事實上,當時人所知比我們還要「局部」。只掌握了「局部」之不足感只是我們統攝性意向的...

»看全部

TOP

目錄

凡例

總 序│《新世界史》之「新」

導 讀│第一卷

第一章│地球史與史前人類

第二章│突破「四大文明古國」的窠臼

第三章│古印度文明之二度奠基

第四章│中國文明起源的一些問題

第五章│中南美洲的古文明

第六章│大洋洲的文明

第七章│兩河流域古文明的明暗面

第八章│古埃及—嚮往冥間的太陽國

第九章│青銅器時代中後期的古代近東

第十章│愛琴海古文明

第十一章│古代近東進入鐵器時代

第十二章│波斯帝國與波希戰爭

第十三章│重新定義「古典時代的希臘」

第十四章│人類史的「樞軸時代」

第十五章│亞歷山大與...

總 序│《新世界史》之「新」

導 讀│第一卷

第一章│地球史與史前人類

第二章│突破「四大文明古國」的窠臼

第三章│古印度文明之二度奠基

第四章│中國文明起源的一些問題

第五章│中南美洲的古文明

第六章│大洋洲的文明

第七章│兩河流域古文明的明暗面

第八章│古埃及—嚮往冥間的太陽國

第九章│青銅器時代中後期的古代近東

第十章│愛琴海古文明

第十一章│古代近東進入鐵器時代

第十二章│波斯帝國與波希戰爭

第十三章│重新定義「古典時代的希臘」

第十四章│人類史的「樞軸時代」

第十五章│亞歷山大與...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 孫隆基

- 出版社: 遠景出版事業有限公司 出版日期:2016-09-01 ISBN/ISSN:9789573909897

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:368頁 開數:寬14.8X高21(公分)

- 類別: 中文書> 歷史地理> 史學理論

|

世界一詞在現代社會意為對所有事物的代稱。原本是佛教概念,由「世」和「界」組合而成的世界,即所謂由所有時間空間組成的萬事萬物。

世界一詞在現代社會意為對所有事物的代稱。原本是佛教概念,由「世」和「界」組合而成的世界,即所謂由所有時間空間組成的萬事萬物。