一位崇尚經世致用的學者,他編練湘軍是平定太平天國之亂的主要功臣,經由他一手拯救得生的滿清皇朝,在同治、光緒年間一度出現振衰起敝的中興景象。

第一章 曾國藩

在中國近百年的歷史上,曾國藩是一個極其重要的關鍵人物。假如沒有曾國藩出來力任艱巨,則太平天國之亂事必難平定,滿清皇朝的命運,也不必等到辛亥革命,就會提早五十年結束。也因為他善於識拔人才,引用賢能,更時時以轉移社會風氣及建立廉能政治為己任,所以經由他一手拯救得生的滿清皇朝,才會在同治、光緒之間,一度出現振衰起敝的中興氣象。這一個在中國近百年史上居有如此重要地位的人物,自清末以至民國,自中國以至外國,凡是對他有所瞭解的人,幾乎無不深致欽仰景佩之誠。惟一的例外,只是清末革命運動蠭起之時,革命黨人對他所加的苛刻評論。

勃興於清末的革命運動,首先揭櫫其排滿反清的民族主義革命思想。基於此一革命主張,為滿族所建立的清皇朝當然是必須推翻的革命對象。至於那些在滿清皇朝中做官的漢人,如果他們曾經出力鎮壓過漢人的革命運動,亦必被視為替異族效勞的功狗,詆之為漢奸,斥之為民賊。曾國藩生當滿清末年,適逢太平天國的反清革命之會,而他又是在平定太平天國之亂中出力最多的人,於是也就不免被詈為幫助滿清政府鎮壓漢人革命的劊子手,與胡林翼、左宗棠等人同被畫成人首獸身的畜類,口誅筆伐,至於無所不用其極。實在說來,自明朝亡國,經過滿清皇朝一百多年來的高壓統治與懷柔收買,中國人固有的民族思想,大都已經泯滅無存。曾國藩生當此一時代,他所接受的教育,使他的倫理道德觀念與政治思想侷限在一定的範疇之內―除了忠君愛國之外,就只知道如何砥礪品德,進修學問,以及一旦得官入仕,如何為社會民生謀求福祉。這種倫理道德觀念與政治思想,在他的家書中可以很明白地看得出來。《曾國藩家書》卷一,道光二十二年十月二十六日〈致弟書〉云:

君子之立志也,有民胞物與之量,有內聖外王之業,而後不忝於父母之生,不愧為天地之完人。故其為憂也,以不如舜、不如周公為憂也,以德不修、學不講為憂也。是故頑民梗化則憂之,蠻夷猾夏則憂之,小人在位、賢才否閉則憂之,匹夫匹婦不被己澤則憂之,所謂悲天命而憫人窮,此君子之所憂也。若夫一身之屈伸,一家之饑飽,世俗之榮辱得失、貴賤毀譽,君子固不暇憂及此也。

這正是中國的標準儒家思想―只有以社會民生為重的天下思想,而沒有狹隘的種族主義觀念。在這種情形之下,我們如果責備曾國藩何以在太平天國革命時不知贊助革命,以便乘機恢復漢人的政權,反而要為滿清皇朝出力鎮壓此一民族革命運動,就未免昧於時代環境,對曾國藩持論過苛了。所以,自革命成功以後,自政府首要以至政論家、歷史家,都已另外以新的觀點對曾國藩重做新的評價。以新的觀點來看曾國藩的一生事業,便會覺得,曾國藩不但在他所生存的時代中是一個出類拔萃的人物,即在今日,他的思想、言行與功業,也依然是我們所不能企及的。偉大人物之所以成其偉大,只有在這些地方可以明白地看出來。

曾國藩雖然是清代末年的偉大人物,但他不是天才。他的成功,得力於他的勤學不懈與終生篤實履踐。他的朋輩與僚屬受到他的感化,人人以進德修業及負責盡職自期,所以才能團結眾心,群策群力,夷平大難,轉移風氣。除此之外,則他的命運在他的一生事業中也曾有過重大的關係。清人朱克敬所撰的《瞑菴雜識》中有一條說:

曾文正公嘗語吳敏樹、郭嵩燾曰:「我身後碑銘,必屬兩君。他任捃飾,銘辭結句,吾自有之。曰:『不信書,信運氣。公之言,告萬世。』」

這所謂「不信書,信運氣」之說,並非空言泛論,而確實係有感而發之言。試綜觀曾國藩之一生,如果不是命運之神有意要成全他的話,即使他終生砥礪品德,篤實履踐,始終不懈,恐怕充其量也只能成為一個硜硜自守的君子,絕不能在國家民族面臨極大危難的重要關頭讓他出來領袖群倫,創下如此驚天動地的不朽大業。凡此種種,在他的一生傳記之中,都有明顯的事蹟可以稽考,不能斥之為無稽讕言。

曾國藩是湖南湘鄉縣人。他家世代業農,到他父親麟書時,方才因讀書而成為縣學中的一名「生員」―秀才。曾國藩在六歲時開始從師入學,十四歲開始到長沙省城應童子試,先後考過七次,直到道光十三年,亦即曾國藩二十三歲的那一年,方才成為生員。翌年,領鄉薦,中式湖南鄉試第三十六名舉人。道光十八年,亦即曾國藩二十八歲的那一年,會試亦捷,中第三甲第四十二名進士。照一般情形來說,讀書人能夠在一連串的科舉考試中先後得捷,已經取得了做官入仕的資格,從此功名得遂,衣食無憂,應該可以算得上是躊躇滿志的了。但若就事實而言,則又不盡然。因為,在進士之上,還有更高一層,即俗語所說的「點翰林」。中了進士,不一定能做大官;點了翰林,那才真正具備了做大官的資格―不但是資格好,而且陞遷也快。但點翰林必須進士的名次考得高。一甲進士三名,俗稱狀元、榜眼、探花,榜發之後即授職翰林院的修撰、編修等官,立刻成為名實相副的「翰林」。至於二、三甲的進士要想成為翰林,還得經過一次朝考,被取中庶吉士之後在翰林院教習三年,期滿後再經過一次散館考試,成績優良的,二甲進士授編修,三甲進士授檢討,正式成為翰林院中的一員,其或改官部屬,或授職知縣,從此與翰林絕緣。而進士參加朝考,取中的又以二甲為多,三甲者寥寥無幾。所以,曾國藩如果不是運氣好,他在中了三甲進士之後就很難被點為庶吉士。點不了庶吉士,當然更成不了翰林,這對於他以後的官職陞遷,影響就大了。

曾國藩在取中進士之後參加朝考,成績非常好,列一等第三名。試卷進呈御覽之後,道光皇帝又特別將他拔置為一等第二名。就這樣,曾國藩才幸運地被點中了庶吉士。到了道光二十年,庶吉士散館,曾國藩考列二等第十九名,名次仍然很高。因此,他被授職檢討,留在翰林院供職。曾國藩能夠先中進士後再成翰林,對於他的一生事業前途,關係甚大。《曾國藩家書》卷二,載有道光二十四年五月十二日的〈致弟書〉,云:

吾謂六弟今年入泮固佳,萬一不入,即當盡棄前功,一志從事於先輩大家之文。年過二十,不為少矣,若再扶牆摩壁,役役於考卷截搭卜題之中,將來時過而業仍不精,必有悔恨於失計者,不可不早圖也。余當日實見不到此,幸而早得科名,未受其害。向使至今未嘗入泮,則數十年從事於吊渡映帶之間,豈不腆顏也哉?此中誤人終身多矣!

所謂「入泮」,即是中秀才之意。而由秀才至翰林,路還遠得很。由他所說「幸而早得科名,未受其害」,及「此中誤人終身多矣」的話,可以知道曾國藩假如不是早中進士入翰林,此時必然仍在無用的八股時藝之中奮鬥掙扎,絕無如許閒暇可以容他讀有用之書,儲備學問,以為他日救時匡難之用。這是他自己所說「不信書,信運氣」的第一步徵驗。至於第二步的徵驗,則是他在做了翰林院檢討之後的歷次考試情形。

清代的翰林院官,有所謂不定時舉行的「大考」,到時由皇帝命題考試詩文策論,以為陞遷降黜的依據。大考成績好的,陞遷特別快,否則立予降黜,絕不容情。故而清代俗語,有所謂「秀才怕歲考,翰林怕大考」的話,正是針對那些僥倖得售而不肯努力上進的讀書人而說的。曾國藩在翰林七年,由於他向來用功不懈,歷次考試的成績都很好,因此,屢蒙超擢,不過七年的工夫,就由從七品的翰林院檢討一直陞到從二品的內閣學士,具備了他此後出當大任的官階與資格。若非命運的安排,他怎能有如此良好的機遇呢?清人王定安所撰的《曾文正公大事記》敘此,云:

道光二十年庚子,散館二等第十九名,授檢討,旋派順天鄉試磨勘。道光二十一年十月,充國史館協修官,道光二十三年三月,大考翰詹,列二等第一名,奉旨以翰林院侍講陞用。六月,詔以公為四川正考官,趙楫副之。七月,補翰林院侍講。十一月回京,充文淵閣校理。道光二十四年五月,充翰林院教習庶吉士。十二月,轉翰林院侍讀。道光二十五年五月,陞授詹事府右春坊右庶子。九月,擢翰林院侍講學士。道光二十七年大考翰詹,列二等,奉旨記名,遇缺題奏。六月,陞授內閣學士,兼禮部侍郎銜。

翰林院的侍講與侍讀,秩從五品;詹事府左右庶子,秩正五品;翰林院侍講學士,秩從四品;至於內閣學士,則從二品。清代官制,滿漢並用。翰林院官的陞遷途徑有二:一是考試,二是考績,而考試成績優良者,較考績的陞遷尤快。至於翰詹以外的京官與外官,則陞遷之途只有三年一次的考績。清代末年,仕途冗濫,參加考績,須先占得實缺。而進士出身以部屬官及知縣用者,往往數年不能補得一官,既不能補官,自更不能由考績陞官。所以,即使同是一科考中的進士,由於翰林與非翰林及大考成績優劣不同的關係,很可能在短時間之內就菀枯各異,雲泥有別。如曾國藩在中進士之後的第二年,還不過只是一個從七品的翰林院檢討,三年之後就陞為從五品的翰林院侍講,二年後又陞從四品的翰林院侍講學士,又過二年,就再陞為從二品的內閣學士了。像這樣每隔二三年就超陞一二階的情形,在翰林中雖是常有的事,若是翰林院以外的一般京官,就沒有這麼好的機遇了。京官以外的外省官員,陞遷較京官更難,自更不能有這麼好的運道了。他不必論,即以同為翰林出身的胡林翼而言,情形就大不一樣。

胡林翼是道光十六年的二甲進士,科第要比曾國藩早二年,名次也比曾國藩高。朝考入選之後,改翰林院庶吉士,散館授編修。道光十九年大考翰詹,列二等。在這一段經歷上,他的資格與成績和曾國藩一樣。只是,他在道光二十年的江南鄉試副主考任內出了毛病,被降一級外調,從此蹭蹬仕途,直到咸豐三年,曾國藩已經做到了正二品的侍郎,胡林翼還在貴州黎平府做從四品的知府。後來,雖然由於胡林翼自己的幹練,聲譽日起,也還需要曾國藩的全力推薦,才能使他有機會到湖北戰場上去大展身手,由按察使、布政使,而一直陞到巡撫,官位與曾國藩相等。在這一段經歷上,胡林翼的陞遷,足足比曾國藩遲了七年。而論到出身,胡林翼還是曾國藩的翰林前輩呢!曾國藩的宦途得意,對於太平天國的成敗得失及滿清皇朝的存亡,關係甚大。假如曾國藩在咸豐初年還只是一個沒有功名的讀書人,縱使他有通天的本領,他也沒有出頭的機會。又假如曾國藩與胡林翼一樣,在那時還只是一個地位不高的中級官員,那也輪不到由他出來領導群倫,成就他此後的迴天事業。所以說,曾國藩能夠在太平天國崛起之後,以一個在籍的侍郎出來組織湘軍,夷平大難,其中實在雜有很多機緣湊合的因素。曾國藩平生,不信書而信運氣,在這裡就有了很明顯的徵驗。至於他之能夠在翰林院中讀書進修,當然更是再好不過的機遇了。明、清時代的翰林院,乃是新科進士「讀書養望」的好地方。能夠進得了翰林院的進士,既不必為實際政務所勞擾,又可以從容閱讀翰林院中的豐富典籍,儘量在經史、文學、政經、軍事等方面充實自己的學問。《曾國藩家書》卷二,收有道光二十三年正月十七日的〈致弟書〉,云:

兄少年天分不甚低,厥後日與庸鄙者處,全無所聞,竅被茅塞久矣。及乙未到京後,始有志學詩、古文並作字之法,亦苦無良友。近年得一二良友,知有所謂經學者、經濟者,有所謂躬行實踐者,始知范、韓可學而至也,馬遷、韓愈亦可學而至也。慨然思盡滌前日之污,以為更生之人,以為父母之肖子,以為諸弟之先導。

所謂「范、韓」,即宋朝有名的賢相范仲淹與韓琦;所謂「馬遷、韓愈」,即是有名的史學大家司馬遷與古文名家韓愈。由此可知,曾國藩在未進翰林院之前,不但對學問之道未得門徑,而且卑無大志,只是一個碌碌庸庸的陋儒而已。而在他中進士做翰林之後,日與良朋益友相往還,於是方得窺學問之門徑,而有志於聖賢之學。黎庶昌撰《曾文正公年譜》亦說:

公少時器宇卓犖,不隨流俗。既入詞垣,遂毅然有效法前賢,澄清天下之志。讀書自為課程,編摩紀注,分為五門,曰茶餘偶談,曰過隙影,曰饋我糧,曰詩文鈔,曰詩文草。

由此可知,曾國藩一生仗以成功的志行與學問,都是在此時奠定其基礎的。所以然之故,一方面固然是因為得有良好的讀書環境,二方面亦因得有良朋益友的切磋。他在此一時期所交的朋友,計有倭仁、吳廷棟、何桂珍、竇垿、邵懿辰、陳源兗等,逐日相與討論問難,得益極多。至於他在治學方法上的導師,則是時任太常寺卿的唐鑑。由於唐鑑邃於義理之學,亦即宋史所謂之道學,曾國藩常向請益,遂以朱子之《近思錄》及濂、洛、關、閩諸子之書為日課,肆力於宋儒之學。這對於他的倫理道德思想及克己省復功夫,影響尤大。曾國藩後來從事於對太平天國的戰爭,經常在困難拂逆的環境中艱苦支撐,若不是靠著堅忍強毅的意志力周旋到底,恐怕也不能得到最後的勝利。而這種堅忍強毅的意志力量,就得力於他此一時期中的陶鎔範鑄。至於他在做翰林時期內因致力於經世實用之學而對政治、軍事、經濟等等實用方面的學問都大有所得,而在此後的對太平天國之戰中發揮其實用,更是有目共睹之事,不必多所贅述。

| FindBook |

|

有 1 項符合

中國近代史上的關鍵人物(上)《新校本》的圖書 |

|

$ 149 ~ 450 | 中國近代史上的關鍵人物(上)《新校本》【金石堂、博客來熱銷】

作者:蘇同炳 出版社:秀威資訊科技股份有限公司 出版日期:2014-01-15 語言:繁體中文 規格:422頁/15*21cm  共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

中國近代

中國近代史,通常指以晚清為開端,中國面對內憂外患的一段歷史。其研究範圍在不同時期、不同學者的著述中有所不同。公認從1840年第一次鴉片戰爭到1949年中華人民共和國成立。 晚清的街頭照片 1910年的農村 1938年國民黨旗在西藏 中華人民共和國成立

中國近代史,通常指以晚清為開端,中國面對內憂外患的一段歷史。其研究範圍在不同時期、不同學者的著述中有所不同。公認從1840年第一次鴉片戰爭到1949年中華人民共和國成立。 晚清的街頭照片 1910年的農村 1938年國民黨旗在西藏 中華人民共和國成立圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

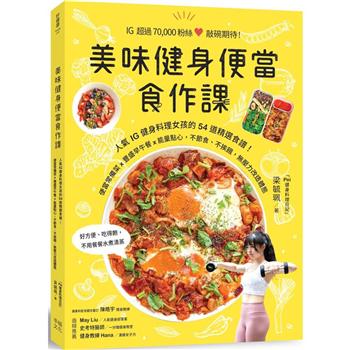

圖書名稱:中國近代史上的關鍵人物(上)《新校本》

十九世紀的中國,正當西方勢力劇烈衝擊,內憂外患,紛至脊來,其影響及於今日者,尚且十分重大。幸有恭親王奕訢及軍機大臣文祥主持於內,曾國藩、胡林翼、左宗棠、李鴻章等一班中興將帥致命於外,同心匡濟,揭力搘拄,卒能內靖大難,外拒強敵,弼成同治光緒之間的小康局面。這一些重要人物的文治武功,拯救中華民族的國運於至危垂絕之時,他們的功勳,必將在歷史上永著聲光。

本書透過曾國藩、左宗棠、張之洞、李鴻章、光緒帝、慈禧、袁世凱、盛宣懷等22位歷史名人,藉他們的行事施為,來顯示晚清歷史上許多重大事件之肇生。

作者簡介:

蘇同炳

筆名莊練,浙江杭州人,民國十四年生。中央研究院歷史語言研究所編審退休。著有《臺灣今古談》、《中國歷史上最具特色的皇帝》、《清代史事與人物》、《近世學者與文人群像》、《明史偶筆》、《明代驛遞制度》、《臺灣史研究集》、《明清史事叢談》、《中歷史上的傳奇人物》等書,並有學術論文多篇。

章節試閱

一位崇尚經世致用的學者,他編練湘軍是平定太平天國之亂的主要功臣,經由他一手拯救得生的滿清皇朝,在同治、光緒年間一度出現振衰起敝的中興景象。

第一章 曾國藩

在中國近百年的歷史上,曾國藩是一個極其重要的關鍵人物。假如沒有曾國藩出來力任艱巨,則太平天國之亂事必難平定,滿清皇朝的命運,也不必等到辛亥革命,就會提早五十年結束。也因為他善於識拔人才,引用賢能,更時時以轉移社會風氣及建立廉能政治為己任,所以經由他一手拯救得生的滿清皇朝,才會在同治、光緒之間,一度出現振衰起敝的中興氣象。這一個在中國近百年史上...

第一章 曾國藩

在中國近百年的歷史上,曾國藩是一個極其重要的關鍵人物。假如沒有曾國藩出來力任艱巨,則太平天國之亂事必難平定,滿清皇朝的命運,也不必等到辛亥革命,就會提早五十年結束。也因為他善於識拔人才,引用賢能,更時時以轉移社會風氣及建立廉能政治為己任,所以經由他一手拯救得生的滿清皇朝,才會在同治、光緒之間,一度出現振衰起敝的中興氣象。這一個在中國近百年史上...

»看全部

作者序

《中國近代史上的關鍵人物》再版後記

拙作《中國近代史上的關鍵人物》上、中、下三冊,於民國六十七、八兩年由台北四季出版公司先後以繁體字排印出版,迄今已逾三十餘年。由於四季公司早已停歇,此書遂改由天津百花文藝出版社以簡體字重排印行,在彼岸銷行頗廣。秀威資訊科技公司有鑑於簡體字不便臺灣讀者之閱讀,有意在臺重印繁體字本,以資服務臺灣地區的廣大讀者,其盛意至為可感。當茲重印再版之際,敬泐數行,以誌謝忱。

蘇同炳謹誌

二○一三年元月

拙作《中國近代史上的關鍵人物》上、中、下三冊,於民國六十七、八兩年由台北四季出版公司先後以繁體字排印出版,迄今已逾三十餘年。由於四季公司早已停歇,此書遂改由天津百花文藝出版社以簡體字重排印行,在彼岸銷行頗廣。秀威資訊科技公司有鑑於簡體字不便臺灣讀者之閱讀,有意在臺重印繁體字本,以資服務臺灣地區的廣大讀者,其盛意至為可感。當茲重印再版之際,敬泐數行,以誌謝忱。

蘇同炳謹誌

二○一三年元月

目錄

目 次

序

第一章 曾國藩

第二章 胡林翼

第三章 左宗棠

第四章 張之洞

第五章 劉銘傳

第六章 咸豐、慈禧與恭王

第七章 李鴻章

第八章 翁同龢

參考書目

《中國近代史上的關鍵人物》再版後記

序

第一章 曾國藩

第二章 胡林翼

第三章 左宗棠

第四章 張之洞

第五章 劉銘傳

第六章 咸豐、慈禧與恭王

第七章 李鴻章

第八章 翁同龢

參考書目

《中國近代史上的關鍵人物》再版後記

商品資料

- 作者: 蘇同炳

- 出版社: 要有光 出版日期:2014-01-15 ISBN/ISSN:9789868995406

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:422頁 開數:14.8*21 cm

- 類別: 中文書> 歷史地理> 中國歷史

|