| FindBook |

|

有 1 項符合

九州四海風雅同:元代多族士人圈的形成與發展的圖書 |

|

$ 210 ~ 522 | 九州四海風雅同: 元代多族士人圈的形成與發展

作者:蕭啟慶 出版社:聯經出版事業股份有限公司 出版日期:2012-06-27  共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

海風

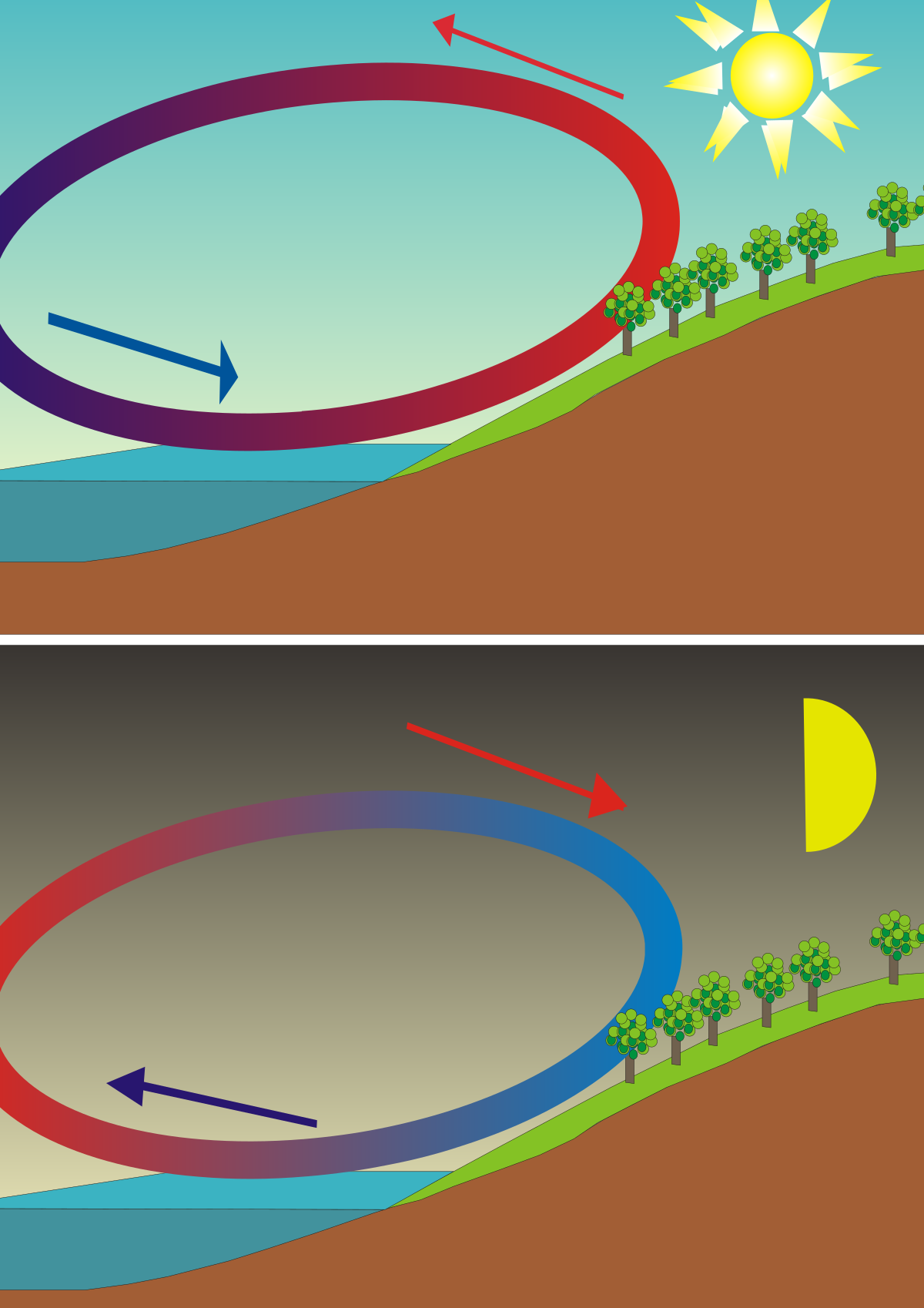

海陸風是一種在海岸附近因海陸熱力性質差異而產生的中尺度熱力環流,屬於小範圍天氣系統,對濱海地區的氣候產生較大影響,是大氣次級環流的一種。一般地,在白晝風從海上吹向陸地,稱為海風;在夜晚風從陸地吹向海洋,稱為陸風。海風與陸風合稱為「海陸風」。

海陸風是一種在海岸附近因海陸熱力性質差異而產生的中尺度熱力環流,屬於小範圍天氣系統,對濱海地區的氣候產生較大影響,是大氣次級環流的一種。一般地,在白晝風從海上吹向陸地,稱為海風;在夜晚風從陸地吹向海洋,稱為陸風。海風與陸風合稱為「海陸風」。圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

圖書名稱:九州四海風雅同:元代多族士人圈的形成與發展

元朝是中國史上前所罕見的一個多元族群社會,除了有漢人,還有蒙古、色目人等多族士人圈的形成,為族群融合跨出重大的一步。這些家族的後裔,在明代也皆與漢族士人融為一體。

元朝是中國史上前所罕見的一個多元族群社會。

過去在一般印象中,蒙古、色目人高高在上,對漢文化極少接觸,各族菁英可說是相互隔離,欠缺統合。

本書的研究主旨是:元代中期以後,一個日益壯大的蒙古、色目士人群體業已出現,而且蒙古、色目士人與漢族士人交往密切,形成一個多族士人圈。

《九州四海風雅同:元代多族士人圈的形成與發展》自四個方面論證此一主旨。第一:蒙古、色目士人群體的出現與成長。第二:由於文化素養相同,各族士人乃能形成同鄉、姻親、師生、座主門生與同年及同僚等關係,而這些關係更進一步成為各族士人間密切交融的一個網絡。第三:集體文化互動之頻繁。第四:士人群體意識之凝聚,顯然各族士人之群體意識己凌駕於族群意識之上。

總之,元代多族士人圈的形成,雖然對當時的政治與社會影響不大,這些蒙古、色目士人家族也未真正漢化。但是,多族士人圈的形成已經為族群融合跨出重大的一步,這些家族的後裔在明代都與漢族士人融為一體。

|