序言

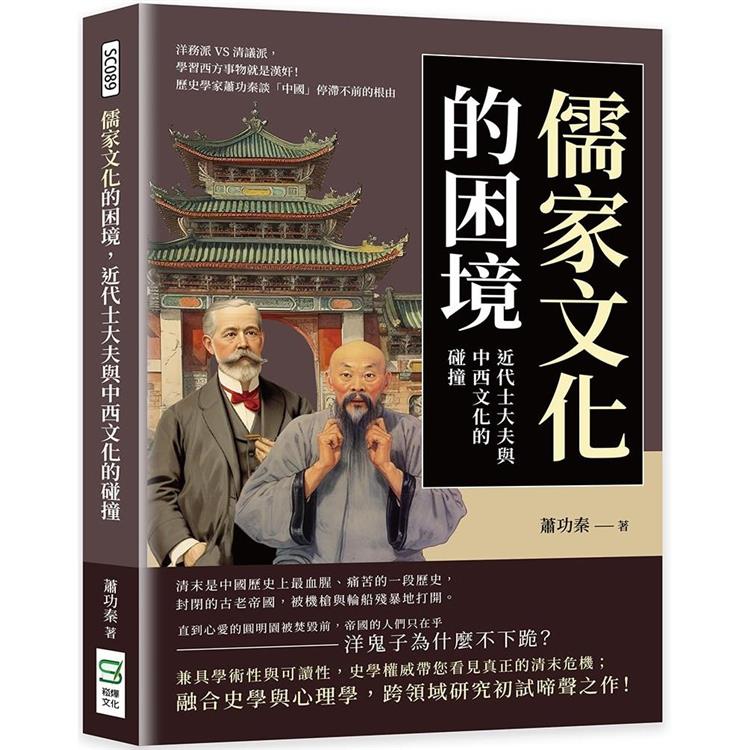

十九世紀中葉以後,儒家文化有史以來第一次面臨另一種更強而有力的外來文化咄咄逼人的挑戰,此後半個世紀,中國就一步步地陷入到了近代民族危機之中,這種危機是如此的深刻而緊迫,數代人為此付出的代價是如此的慘重。這些早已經是人們從近代歷史中熟知的內容。

但從兩種文化碰撞與衝突的角度來看,人們自然會思考一個問題:作為傳統儒家文化的主要展現者,中國近代的正統士大夫是怎樣認識、理解和對待西方資本主義文明的?他們為什麼不能成功地應付來自西方文化的挑戰?他們應付過程的種種失敗,對民族危機的形成和發展,究竟產生了什麼樣的影響?

在披閱近代史料的時候,人們不時會發現一些離奇而又發人深省的現象。例如,為什麼像王闓運這樣的近代大學者,在甲午戰爭失敗的冷酷現實面前,竟會發出鐵甲船和洋炮是「至拙至愚之器」的迂腐言論?為什麼同治時代、光緒時代的大多數士大夫,對於鴉片流毒可以視若無睹,聽之任之,一聞修造鐵路,便會憤憤然群起攻之,以致一些造好的鐵路被迫拆毀,成為英國婦孺飯後茶餘的笑料?為什麼士大夫官紳們,可以對關稅、領事裁判權拱手讓人而不以為恥,反而對洋人公使覲見同治皇帝時應否行三跪九叩之禮爭論不休?為什麼保守的清議派迂腐虛驕的高談闊論,在光緒時代竟會甚囂塵上,被朝野人士交口稱讚,而像郭嵩燾、曾紀澤這些以清醒目光看待國際現實的、不辱國命的外交家,反而被社會輿論指斥為「漢奸大佞」,成為最孤獨的、最受壓抑的人?為什麼他們對執迷不悟的士大夫的譴責,在茫茫人海中,只不過是黑暗中微弱的吶喊,並一個個鬱鬱而終?為什麼那些最頑強地恪守儒家正統原則的「翼教」者們,一個個都成了近代史上的保守派,而任何一種面對現實的、變通的、清醒的判斷,卻又不得不面臨悖離正統儒學原則的風險,甚至導致變通者本人內心的沉重心理壓力?為什麼連那位洋槍隊隊長戈登,也竟會說出這樣一句令人深省的話:「中國人是一個奇怪的民族,他們對一切改革都很冷漠。」

中國近代正統士大夫,幾乎占了士大夫的大多數。他們中的不少人面對西方的侵凌,並不乏保家衛國的社會使命感,也似乎並不乏對西方侵略者的憤慨和仇視,然而,他們的應戰措施,在鴉片戰爭以後的大半個世紀裡,為什麼總是不能得到有效的結果,為什麼總是一連串失敗的歷史紀錄?

大清帝國的命運和權力,是由皇帝、太后與官紳士大夫階級共同主宰的。這些統治階級的代表人物,本身又在特定的歷史條件下受到傳統文化的薰陶。於是,我們自然地,也必須把觀察的視角,放在近代儒家文化在應付外來文化衝擊時所表現的反應態度以及適應能力上。

總而言之,本書的主題是,近代儒家文化缺乏一種在西方挑戰面前進行自我更新的內部機制,難以實現從傳統觀念向近代觀念的歷史轉變,從而只能繼續以傳統的自我中心的文化心理和陳舊的認知思維框架,被動地處理種種事態和危局。換言之,在十九世紀後半期,一個國際時代,人們仍然習慣於用傳統的排斥旁門左道的方式,來實現民族自衛的目標。由於觀念與現實的嚴重悖離,從而使近代儒家文化陷入自身難以擺脫的困境。

本書從近代中國正統士大夫的文化心理、認知心理與社會心理三個層次上展開分析;將考察中國正統士大夫對異質文化的排斥態度是在什麼歷史地理環境中形成並強化的。這種態度又如何延續到了近代,在應付西方文化挑戰的方式上產生了哪些嚴重的消極影響。

本書還將分析,近代正統士大夫在理性層次上,透過什麼樣的認知思維機制,把對西方文化的深拒固斥,邏輯地論證為合理的。

此外,在西方侵略和民族危機深化的刺激下,正統士大夫的文化心理與認知心理的交互作用又如何激發起一股虛驕的國粹主義的排外思潮。這種強而有力的排外思潮,不但使中國的現代化和民族自衛過程遭到嚴重的挫折,同時也構成了近代維新運動失敗的社會思潮背景。

本書研究將借助於認知心理學、社會心理學的某些概念工具和方法。實為一跨領域的粗淺嘗試。

「人不能兩次走進同一條河流。」古希臘哲人赫拉克利特(Heraclitus)的這句名言,無疑包含著一個真理:一切皆在變化,逝去的東西不會重新出現。然而,我們卻常常發現,當人們採用與歷史上相似的方法來應付與歷史上相似的事變的時候,逝去的歷史往往會以類似的方式重演。正是在這個意義上,人們毫不自知地兩次走進同一條河流。

也許正是由於這個原因,對歷史的反思,永遠是那些走向未來的人們富於熱情的、無法抑制的精神追求。當人們承負著自己的社會使命來重新觀察歷史的時候,歷史學則變成了一門萬古常新的學問。

共

共  文化是由古羅馬哲學家西塞羅首次使用拉丁文「cultura animi」定義,原意是「靈魂的培養」,由此衍生為生物在其發展過程中積累起跟自身生活相關的知識或經驗,使其適應自然或周圍的環境,是一群共同生活在相同自然環境及經濟生產方式所形成的一種約定俗成潛意識的外在表現。

文化是由古羅馬哲學家西塞羅首次使用拉丁文「cultura animi」定義,原意是「靈魂的培養」,由此衍生為生物在其發展過程中積累起跟自身生活相關的知識或經驗,使其適應自然或周圍的環境,是一群共同生活在相同自然環境及經濟生產方式所形成的一種約定俗成潛意識的外在表現。