◎修士與手抄本

羅馬曾謠傳「蠻族入侵」(barbarian invasion),結果竟是誇大其詞。毫無疑問,古老的西羅馬帝國偶爾會爆發嚴重的權力爭奪,但是該如何詮釋歷史事件,歷史學家仍然舉棋不定。該說這個墮落頹廢的腐敗帝國是否一定會遭到活力旺盛且紀律嚴明的北歐人推翻?還是說這個先進的文明國度命途多舛,竟然被殘酷好戰的部落族群徹底摧毀?

首先,遊牧的日耳曼部落取代羅馬精英之後,其統治的民眾遠多於自身部落的人口。這些部落族群對其異教信仰採取放任態度,與統轄百姓混居之後,身處徹底接受基督教洗禮的羅馬社會,於是本身信仰逐漸枯萎:日耳曼人統治不到一、二十年的光景,大多數便改信了臣民遵奉的基督教。此外,這些羅馬的新部落統治者為了管理廣袤的領土,多少得學習拉丁語(當時的通用語)以便確保這種語言能夠傳遍歐洲,成為學者、神父、律師與公僕的首選語言。

查理大帝在西元八○○年受到加冕,統治了從羅馬帝國灰燼中興起且(被迫)統一的各個野蠻族國家。教宗利奧三世(Pope Leo III)熱切將這位新皇帝稱為「查理,最安詳的奧古斯都,由上帝加冕,偉大祥和的皇帝,統治羅馬帝國。」查理曼簡直是復辟的舊皇帝。

在查理曼統治的神聖羅馬帝國時期,政治、宗教與藝術昌盛興旺。這位新皇帝發現自己的法蘭克同胞欠缺追求智慧的活力,於是招攬一批著名的異域學者,要求他們改造運轉失靈的國家,當時的神職人員林林總總,腐敗、文盲與無知程度不一,因此也難逃改革的命運。早在六世紀時,有一位影響力十足的羅馬基督徒,名叫努西亞的聖本篤(Saint Benedict of Nursia)。這位義人出身於貴族家庭,卻放棄遺產,撰寫一系列隱修生活的規則。除了提醒勤勞的價值與告誡物質財富的誘惑,聖本篤的會規還指出:要日日勤讀經書(夏季三小時,冬季兩小時),建議在四旬期(Lent)從頭到尾唸完一本有價值的書籍,以及旅行時應隨時攜帶書本。查理曼嚴格要求神父切記自身義務,同時諭令修道院的經書都得正確無誤,不得出錯,更明確表示所屬神職人員不能再坐享其成而不思進取。

雖然當時的歐洲人大多是文盲,但在這位卡洛林王朝(Carolingian dynasty)最偉大子孫的嚴厲敦促之下,歐洲修道院成為書籍最後的庇護所。修士會在院內圖書館擺上數十本、甚至數百本典籍(無論如何,這些書籍足夠他們在四旬期好好勤讀);他們會借閱或複製書籍來增加館藏,偶爾還會將書賣給富裕的平信徒(俗人);他們會製作與流傳特別的目錄,讓修道院更容易管理相互借閱的書籍。此時,撰寫與收集書籍的修士發現,裝飾書籍也很重要。在查理曼誕生前二百年,教宗額我略(Pope Gregory)便宣稱「圖片是文盲的書籍」,他說得有理,因為在當時的社會,七個平信徒之中,只有一個會寫自己的名字。(某些人更慘,甚至無法握筆寫下X來標記名字,只好碰觸合約或契據的羊皮紙面來「簽字」。)諷刺的是,查理曼既不能讀,也不會寫。他每回輾轉難眠,便會端坐於桌前,拿著筆不停在羊皮紙上勤練名字。話雖如此,當時歐洲各地的修道院不停製作泥金裝飾手抄本,他至少可以凝視那些裝飾華麗的書籍而心滿意足。

*

修士締造了歐洲的書寫歷史,不過這群人雖然認為沉默是金,但在抱怨自身命運時卻直言不諱。他們繕寫時不許大聲說話,便利用頁邊空白發牢騷,哀嘆病痛纏身與抱怨環境惡劣。某位修士打破沉默,說道:「抄寫是繁重無聊的苦差事。我抄得彎腰駝背、視力模糊、胃部痙攣與身體變形。」另一人寫道:「感謝上帝,天就快黑了。」他迫切希望黃昏到來,好結束一天的勞苦。

修士辛勤繕寫的陰暗房間稱為繕寫室。在中世紀的修道院中,除了教堂以外,最重要的建築就是繕寫室,而當時的建築設計圖、信件與書籍將繕寫室描繪得猶如修士過活的房間。譬如,「聖加侖設計圖」(Plan of St. Gall)是繪於羊皮紙的藍圖,描繪一座理想的八世紀修道院,詳細記載四十多棟建築,建築又細分成許多房間,包括一間「養鵝者居所」、一間「養雞者居所」、一間醫務室、釀酒糧倉,以及一間名稱不吉祥的「出血房舍」(house for bleeding),而坐落於十字形教堂正廳(nave)與耳堂(transept)一隅的則是一棟兩層樓的繕寫室與圖書館。二樓的圖書館有藏書櫃,一樓的繕寫室有七張寫字桌,併排於七扇窗戶底下,中央還有一個櫃子,存放仍在抄寫的文本。「聖加侖設計圖」沒有替繕寫室規畫暖氣設施,許多現實世界的修道院也欠缺這種設計,因此繕寫室頂多是陰冷的房間,冬季時幾乎無法住人。

某些英國的修道院沒有專用繕寫室。修士會在環繞中庭的迴廊並排置放寫字桌。修士若走運的話,會有成排的油紙窗替他們擋風,底下也鋪設草蓆,免得他們因冰冷的石板而凍著雙腳,但無論如何,迴廊通常不適合於工作。一位不滿的修士寫道:「你讀的這本書是我在戶外座位上繕寫的,當時冷得要命。我在大太陽底下寫不出來的字,便會依著燭光完成。」當然,若能在戶外抄寫,視力比較不會衰退,但只要微風輕吹,便會弄皺書頁,而一滴落雨,便可立即摧毀數小時的辛勞成果:上帝賜予戶外抄書的修士一點甜頭,卻會奪走他們大部分的心血。在其他素以環境惡劣而聞名的英倫列島上,某些修道院卻頗為符合人性:愛爾蘭的某些繕寫室,旁邊緊鄰修道院廚房,或者燒柴火的取暖室。

在這些黑暗、寒冷、多風或悶熱的「製書工廠」中,通常有三到二十個繕寫修士。十二個人是最合理的數目,但某些較大的修道院會讓上百位繕寫修士及其助手輪班作業,將生產力發揮到極致。繕寫室紀律嚴格,修士不能大聲喧嘩,只能用簡單的手語互打暗號,或者像頑皮的小學生互傳紙條。督察員會嚴密監視,修士未經允許便不能離座。加爾都西會(Carthusian)是十一世紀在法國建立的隱修會,該會懲處不聽話的抄書修士時,採用非常法式的手段:一份可追溯至十三世紀的文獻指出,修士若不想繕寫手稿,便不准飲酒。

◎人皮書

十五世紀時,封面印壓的圖案變得更為華麗,威尼斯的製書匠嘗試製作燙金的封面圖案。他們將金粉與顏料融合,或者將稱為釉漿(glair)的醋和蛋白混合黏液塗在金葉上,以此繪製或製作圖案。這種作法從威尼斯傳遍歐洲。到了十九世紀,燙金的細緻皮革封面變得精美無比(而且容易受損),因此便需保護:現存最早的書衣可追溯至一八三○年,它是一張塗覆蠟質的普通紙張。

撇開封面圖案不說,從封面皮革是由何種獸皮製作,便可推斷某本書的出處。最聖潔的獸皮有三種,分別是小牛皮、山羊皮和綿羊皮,製書匠偶爾也會使用別種獸皮製作封面(端賴當地出沒哪些野獸),譬如鱷魚皮、「俄羅斯皮革」(Russian leather,亦即馬皮)、鹿皮、豬皮、袋鼠皮、海豹皮,以及海象皮。偶爾,某本書籍封面的出處會令人大吃一驚。

一八二九年到一八三○年的冬季,蘇格蘭愛丁堡的居民關注一樁恐怖謀殺案的審判。名叫威廉.伯克(William Burke)的愛爾蘭士兵移民與他的同謀威廉.哈雷(William Hare)被指控謀殺三人,一起站立接受審判(後來更發現他們又多殺了十二個人)。這兩名罪犯先將被害人灌醉,然後悶死他們。伯克與哈雷將死者的屍體帶到愛丁堡大學(University of Edinburgh)著名解剖學家羅伯特.諾克斯教授(Robert Knox)的家中,向他收取一具屍體八英鎊到十四英鎊的價格。哈雷在審判時為獲得赦免而提供對其同夥不利的證據,指控伯克殺死被害人,同時宣稱諾克斯教授並未參與犯案,最終讓伯克單獨面對法律的制裁。伯克被判處絞刑,於一八二九年一月二十八日在愛丁堡城堡(Edinburgh Castle)附近被送上絞刑架,他的屍體後來被送到醫學院:依照當時對於處死犯人的作法,伯克被絞死之後,屍體隔天就被愛丁堡大學的醫學教授解剖。當政府宣告將公開展示之後,大約有三萬名居民前去觀看伯克被解剖的身軀。他的骨架被保存並公開展覽以儆效尤,警告他人切勿以身試法。

然而,威廉.伯克悲慘的命運還沒結束。愛丁堡醫學界的某位大人物要了一片伯克的皮膚(大小不超過一平方呎〔約九百平方公分〕),將其製成鞣革之後,做成一本口袋大小筆記本的封面,如今這本冊子收藏於愛丁堡的外科醫生大廳(Surgeons’ Hall)。這本筆記原本應該籍籍無聞,卻因為封面印壓〈伯克皮膚口袋書〉(Burke’s Skin Pocket Book)而遠近馳名。它柔韌的封面皮革幾乎歷經了兩百年的風霜,卻如同伯克傳世的教訓,歷久彌新且發人深省。

這本以伯克皮膚當作封面的小冊子是「人皮書」(anthropodermic bibliopegy,以人類皮膚當作書籍封面)中最著名的範例,但人皮書絕對不只這一本。哈佛大學(Harvard University)的霍頓圖書館(Houghton Library)也收藏一本這種令人毛骨悚然的書籍,名為《靈魂之命運》(Des destinées de l’ame)。十九世紀的法國小說家亞瑟.烏賽(Arsène Houssaye)撰寫該書,然後送給朋友盧多維奇.布隆醫生(Dr. Ludovic Bouland)。布隆醫生跟羅伯特.諾克斯教授一樣,能夠隨時取得人的屍體。當他的某位精神病患因中風而死,布隆醫生便決定要將這位病人的皮膚做成書籍封面。布隆醫生曾替該書撰寫批注,說明封面的來源:

本書以人皮當作封面,不印壓任何裝飾圖案,藉此保存精緻考究的人皮。你若仔細檢視封面,可輕易看見皮膚的毛細孔。本書探討人類的靈魂,自當以人皮當作封面:這張人皮出自於某位女性,我長久以來悉心保存它。根據不同的處理方法,可瞧出這張皮膚有哪些不同的改變,這點頗為有趣。譬如,我可將它與我收藏的另一本小冊子《賽佛.皮納優斯:處女的印記》(Sever. Pinaeus de Virginitatis notis)對比,那也是一本人皮書,但是採用漆樹葉(sumac)將人皮製成鞣革。

多維奇.布隆顯然是人皮書的愛好者。在他「少數」的收藏中,另有一本書籍,名為《對處女的貞潔與敗壞的觀點》(De integritatis et corruptionis virginum notis),目前收藏於倫敦的威康圖書館(Wellcome Library)。他在一八六五年寫道:

這本奇特的小冊子探討處女和女性生殖器官的功能,對我而言,它必須具有搭配探討主題的封面,因此以女性皮膚包覆書頁,由我親自使用漆樹葉將那片皮膚製成鞣革。

布隆醫生讓《靈魂之命運》具備樸實的封面,並且以「不印壓任何裝飾圖案,藉此保存精緻考究的人皮」,但他第二次製作人皮書時,封面就比較精緻。他的《對處女的貞潔與敗壞的觀點》令人感到尷尬不安,卻是書籍裝幀史上的里程碑。這本書保存良好,足以展現昔日的裝幀工藝與美學觀點。封面是以漆樹葉(葉子富含單寧酸的野生植物)處理人皮後製成的鞣革,書脊有突起帶狀物,強固繩索於封面底部延伸,並且有大量複雜的鍍金裝飾圖案。任何人看到這本書,都會忍不住拿起它,一邊翻閱書頁,一邊驚訝不已。然而,這本書並非泛泛之物。威康圖書館的編目如此冷淡記載:「必須先行獲准,方能閱讀此書。」或許,讀者也得保持超然的心態,才能去翻閱它。

| FindBook |

|

有 1 項符合

凱斯.休斯頓的圖書 |

|

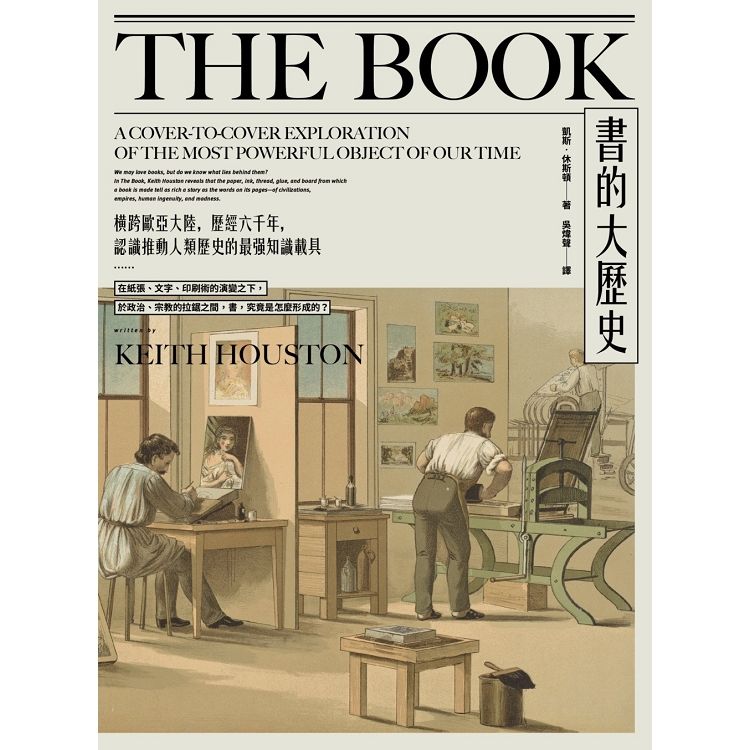

$ 340 ~ 484 | 書的大歷史:橫跨歐亞大陸,歷經六千年,認識推動人類歷史的最強知識載具

作者:凱斯‧休斯頓(Keith Houston) / 譯者:吳煒聲 出版社:麥田 出版日期:2019-01-27 語言:繁體中文 規格:平裝 / 368頁 / 23 x 17 x 2.2 cm / 普通級/ 單色印刷  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

休斯

休斯飛機公司曾是美國一家主要的防務和航天公司,包括休斯航天與通訊公司和休斯直升機公司。由霍華德·休斯在1932年創建。在1980年代以後由於被分拆、併購而不再存在。 休斯飛機公司的商標

休斯飛機公司曾是美國一家主要的防務和航天公司,包括休斯航天與通訊公司和休斯直升機公司。由霍華德·休斯在1932年創建。在1980年代以後由於被分拆、併購而不再存在。 休斯飛機公司的商標 休斯飛機公司是美國空軍的主要飛彈供應商之一,著名產品包括AIM-4、AIM-120等。休斯飛行器還於1960年製造了世界上第一個實用雷射器,並設計大量的光電系統、雷達系統、飛行器計算機系統、飛彈系統和用於太空飛行的離子推進發動機等。

休斯飛機公司1985年被通用汽車以50億美元收購,和其名下的Delco電氣及休斯網絡系統整合為休斯電子。在隨後的約二十年間,通用汽車將原休斯名下的產業逐步出售。 休斯電子的商標

休斯電子於1994年推出DirecTV。DirecTV與休斯網絡系統於2003年被新聞集團收購。2006年,SkyTerra通訊公司收購了休斯網絡系統100%的控股權。儘管歷經多次併購,休斯網絡系統目前仍然在使用休斯的名字。

休斯飛機公司原在南加州的工廠,現在為電影製作公司「夢工廠」所使用。

![]() 維基百科

維基百科

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:書的大歷史:橫跨歐亞大陸,歷經六千年,認識推動人類歷史的最強知識載具

也是一部縱觀古今、橫越東西的科技史。

在紙張、文字、印刷術的演變之下,

於政治、宗教的拉鋸之間,人類文明史上最強大的發明,究竟是怎麼形成的?

超過50張珍稀圖片・解密製書4大元素

艾瑞克.史皮克曼(字體設計大師)熱烈推薦

《紐約時報》、《華爾街日報》、《科克斯書評》、《出版人週報》等媒體盛讚

亞馬遜讀者5星・Goodreads網站4星書痴口碑好評

任何人讀了本書,都會認為「紙本書已死」的傳言著實過於誇大!

──艾瑞克.史皮克曼(字體設計大師)

▍內容簡介

原來,紙不是蔡倫發明的?

作家馬克.吐溫的另一個身分是印刷機的投資者?

知名的古騰堡印刷,背後竟有一段漫長的力爭上游故事?

亞麻內褲竟然曾是造紙的熱門材料?

史上曾有人用書頁泡熱水醫治牲口?

古人用獸皮書寫之前,居然得先浸泡在啤酒、脂肪、麵粉水中?

數千年來,書籍製作技術受到文化、政治、宗教的牽動,

製書工匠調製膠水、製造紙張的作業現場,亦不斷發動技術變革,

為每一個時代開創出知識傳播的全新形式。

此刻,你捧在手中的這疊紙張,

正是匯聚了各個時代的技術精華與文化成就的寶貴結晶。

作者蒐羅無數文獻遺產,拆解製書四大元素,

開展造紙、文字、插圖藝術、裝幀技藝的歷史四重奏。

化龐雜的製書技術史為躍然紙上的動人故事。

本書不僅訴說人類歷史最悠久的知識儲存工具如何成形,

也帶領讀者一窺人類文明躍進的眾多關鍵片刻。

▍媒體讚譽

作者探索當代最有影響力的物品,只要粗通文墨,必能獲益良多。任何人讀了本書,都會認為「紙書已死」的說法過於誇大! ──艾瑞克.史皮克曼(字體設計大師)

本書設計精心,插圖優美,深刻探討書籍的歷史。 ──約翰.威廉斯,《紐約時報》

休斯頓先生鉅細靡遺,娓娓道來,回憶過往歷史……。作者雖是不折不扣的「書呆子」,行文卻輕快流暢、靈秀活潑……他熱誠和藹,詳述過往史實,悉心提醒讀者書籍是「奇特的類比產物」,實乃偉大的科技結晶。 ──亨利.希金斯,《華爾街日報》

這是寫給實體書籍的情書,內容豐富,精采絕倫,詳述書籍如何成形……頗能啟發讀者。 ──托禮.萊恩─波吉絲,《約克郡郵報》

凱斯.休斯頓熟知書籍歷史,將人類的整體文明融入內文,熱切引領讀者探索書寫、印刷、裝幀與插圖的更迭變遷。 ──芭芭拉.凱澤(《自然》期刊書籍和藝術編輯)

如果你熱愛讀書、喜歡捧著書本、體會書本重量、嗅聞書頁氣味、聆聽翻頁的嗖嗖聲,以及喜歡「砰」一聲闔上書本(你鐵定是位愛書者,否則不會讀到這篇評論),我要向你推薦本書……。休斯頓愛書成痴,熱中寫作。他狂熱卻不痴迷,從中世紀繕寫室的日常刻苦勞動寫到現代平版間接印刷機的複雜運作機制,每項細節都仔細探究。 ──比爾.馬沃,《達拉斯晨報》

本書觸感良好……圖片繁多,必能滿足各類愛書人士。書本是人類最重要且最普遍的傳遞訊息技術,《書的大歷史》揭露書籍背後令人驚嘆的歷史真相。 ──「閱書報告」網站

休斯頓博學多聞,文筆風趣,啟發人心。他詼諧細膩,極為注重細節,既可吸引普通讀者,又能滿足愛書者,使其明瞭如何製作紙莎草紙、拼接書籍頁面,以及今日的紙張尺寸從何演變而來……。本書內容豐富,多元有趣,具有挑戰性,讀之令人驚豔。 ──《科克斯書評》

作者專門探討書籍的由來,筆調輕鬆,讓人愛不釋手。他熟讀歷史,明確指出何為推斷臆測、何為既定事實,令人耳目一新。 ──《出版人週報》

本書引人入勝,足以滿足廣大的愛書人與歷史學者,也能滿足想要窺探語言、文字和人類才智之間動態關係的人。 ──麗貝卡.布羅迪,《圖書館雜誌》

這是一本內容精闢且樂趣十足的作品,既是對書籍致敬,也能受到各地讀者的珍愛。 ──克萊.西門,《波士頓環球報》

這是書呆子最奇特的囈語:一本充滿圖片且探索書籍歷史的書!本書從古代的紙莎草紙捲軸和刻字蠟板,談到我們現今手握的美麗裝訂書籍,是給愛書者的完美禮物。我講的「愛書者」,指的就是「你」。 ──「BookRiot」閱讀網站

本書外觀賞心悅目,內容也引人入勝,一開始便詳述書寫材料如何演變。你若想過今日的書籍是從何而來,請務必研讀《書的大歷史》。從紙莎草紙到羊皮紙、從黏土泥板到刻字蠟板、從雕板印刷到凹版印刷,最終到對開和四開書籍的誕生,你能與發明這些技術或物件的古人一同神遊。這是一本討論「書」的書,內容生動有趣。 ──斯科次代爾公共圖書館

作者簡介:

凱斯.休斯頓Keith Houston

白天寫電腦軟體,晚上照顧兒子、玩音樂、研究語言與符號。聽從朋友建議,將史上各類符號探究成果寫成文章,於個人網站發表,多年來獲得鍾情語言與古籍的讀者熱烈迴響,最後集結出版首部著作《英語符號趣味學》,探討常用符號的演變歷史。其個人網站仍持續更新中。

凱斯.休斯頓個人網站shadycharacters

www.shadycharacters.co.uk

相關著作:《英語符號趣味學:有了電話才有#,有了電腦才有──,@原來是從打字機上被選中!》

譯者簡介:

吳煒聲

美國蒙特瑞國際研究學院中英口筆譯組碩士。現為國立清華大學與交通大學外國語文學系兼任講師及自由譯者。致力於英語教學與中英翻譯研究,建立「天地無用」部落格,分享多年的學習英語心得。

部落格「天地無用」 english.ecominfozone.net

章節試閱

◎修士與手抄本

羅馬曾謠傳「蠻族入侵」(barbarian invasion),結果竟是誇大其詞。毫無疑問,古老的西羅馬帝國偶爾會爆發嚴重的權力爭奪,但是該如何詮釋歷史事件,歷史學家仍然舉棋不定。該說這個墮落頹廢的腐敗帝國是否一定會遭到活力旺盛且紀律嚴明的北歐人推翻?還是說這個先進的文明國度命途多舛,竟然被殘酷好戰的部落族群徹底摧毀?

首先,遊牧的日耳曼部落取代羅馬精英之後,其統治的民眾遠多於自身部落的人口。這些部落族群對其異教信仰採取放任態度,與統轄百姓混居之後,身處徹底接受基督教洗禮的羅馬社會,於是本身信仰逐...

羅馬曾謠傳「蠻族入侵」(barbarian invasion),結果竟是誇大其詞。毫無疑問,古老的西羅馬帝國偶爾會爆發嚴重的權力爭奪,但是該如何詮釋歷史事件,歷史學家仍然舉棋不定。該說這個墮落頹廢的腐敗帝國是否一定會遭到活力旺盛且紀律嚴明的北歐人推翻?還是說這個先進的文明國度命途多舛,竟然被殘酷好戰的部落族群徹底摧毀?

首先,遊牧的日耳曼部落取代羅馬精英之後,其統治的民眾遠多於自身部落的人口。這些部落族群對其異教信仰採取放任態度,與統轄百姓混居之後,身處徹底接受基督教洗禮的羅馬社會,於是本身信仰逐...

顯示全部內容

目錄

▍第一部|書頁

第一章.從無到有:紙莎草紙的發明

第二章.緊繃滑順:可憎的羊皮紙

第三章.紙漿虛傳:紙在中國含糊不明的起源

第四章.從絲綢之路到紙張之路:紙張風行全球

▍第二部|文字

第五章.神來之筆:文字的發明

第六章.印刷與窮光蛋:古騰堡與活字的發明

第七章.跳脫活字:活字排版遇上工業革命

▍第三部|圖像

第八章.聖徒與抄書修士:泥金裝飾手抄本的興起

第九章.光從東方來:雕版印刷傳揚至西方

第十章.蝕刻草圖:凹版印刷與文藝復興

第十一章.善用化學產生更精緻的圖像:平版印刷、攝影與現代書籍...

第一章.從無到有:紙莎草紙的發明

第二章.緊繃滑順:可憎的羊皮紙

第三章.紙漿虛傳:紙在中國含糊不明的起源

第四章.從絲綢之路到紙張之路:紙張風行全球

▍第二部|文字

第五章.神來之筆:文字的發明

第六章.印刷與窮光蛋:古騰堡與活字的發明

第七章.跳脫活字:活字排版遇上工業革命

▍第三部|圖像

第八章.聖徒與抄書修士:泥金裝飾手抄本的興起

第九章.光從東方來:雕版印刷傳揚至西方

第十章.蝕刻草圖:凹版印刷與文藝復興

第十一章.善用化學產生更精緻的圖像:平版印刷、攝影與現代書籍...

顯示全部內容

|