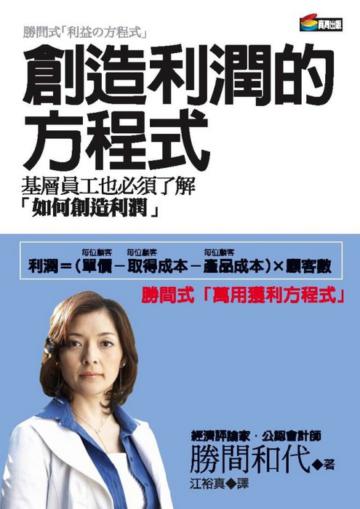

勝間式「萬用獲利方程式」

利潤=(單價-取得成本-產品成本)X顧客數

令人大開眼界的黃金原則,創造倍增的利潤!

勝間和代給想要獲利者的專業建議:

★ 利潤的泉源就是在其他公司追上來之前有充裕的時間

★ 「網路是窮神」。扯上網路的人收益都會減少。

★ 成功的祕訣是重覆「假說→執行→驗證」的循環,直到成功為止。

★ 所謂的訂價,就是讓顧客心甘情願付錢的機制。

★ 愈屬於競爭不激烈的大市場,愈要鎖定。

★ 顧客區隔基本上還是要根據年齡、性別與所得。

作者簡介:

勝間和代

出生於東京,經濟評論家(兼公認會計師)。畢業於慶應義塾大學商學系。早稻田大學財務金融MBA。目前正就讀早稻田大學商學研究博士後期課程。

十九歲時通過公認會計師複試(當時是史上最年輕),於在學期間開始服務於監察法人,歷經安德信、麥肯錫、大通銀行與JP摩根證券等公司,成為獨立的經濟評論家。為內閣府男女共同參與會議「關於工作與生活之協調的專門調查會」專門委員。二○○五年,獲得《華爾街日報》評選為「全球最值得矚目的五十位女性」之一。二○○六年,以史上最年輕的身份獲頒雅芳女性大賞。二○○八年,獲頒「最佳媽媽」獎(經濟部門),是三個孩子的媽。

著作包括《年收入增加10倍的學習法》、《年收入增加10倍的時間投資法》、《勝間和代的獨立生活方式 實踐手冊》(以上為Discovery 21出版)、《現在, 該進場了嗎?》(藍燈書屋講談社出版)、《錢不要存銀行》(光文社出版)、《新.知識生產術》(鑽石社出版)等等。

譯者簡介:

江裕真

輔大管研所、中央資管系畢,以翻譯為樂、為師、為業、為志。譯有《旅行與人生的奧義》、《新.企業參謀》、《我們比我聰明》、 《iPhone的衝擊與商機》、《瞄準御宅族》、《經營者的思考》、《日本創意萌經濟》等趨勢與商管書,《大腦動不動就找藉口》、《孫子兵法的經營智慧圖解》、《圖解力》、 《弘兼憲史經濟學入門圖解》等實用書,以及《波上的魔術師》、《肅清之門》、《推理小說》、《不公平的月》等小說。

章節試閱

利潤如何計算?

我把創造利潤的方式比喻為營養學與食譜;營養學的建議是,要均衡攝取碳水化合物、蛋白質、食物纖維、維他命等等,飲食中的卡路里不要比一天的所需量多太多,也不要少太多。這種有良好均衡的飲食生活,才能提高我們的生活品質、預防疾病、改善生活型態,帶我們走向健康長壽。

企業也是一樣,要均衡投資於各項要素,像是設備投資、服務開發、人才的雇用與培育等等之上,把它們連結到營收,再回收投資的資金。此時,「利潤」就是用來衡量投資是否取得均衡的標準。能夠在不硬撐的均衡狀況下產出適當利潤的企業,能夠長壽,又能夠提高股東與員工的滿意度。

現在,我們對於日常飲食中所吃的東西大概有多少卡路里、多少糖份、多少脂質,已經變得比以前要有意識得多了。而且,在外用餐時,現在很多餐廳也都會告知營養價值與卡路里量。因此,我們已經能夠控管每天攝取的卡路里量。

對於利潤的計算,我認為最好能像也我們每個人計算飲食的卡路里一樣簡便,如果能用更簡便於此的方式計算,那是最好的了。因為,組織中的每個人都能夠簡單計算利潤後,將可提高決策的透明度,對於是否會有利潤、投資能否回收等重要判斷,也會變得能夠更迅速地因應。

勝間式「萬用獲利方程式」介紹

這道公式棒的地方在於,它可以說是一個連零售業般的B2C(企業對顧客)、製造業般的B2B(企業對企業)、服務入口網站般的B2B2C(企業對企業對顧客),也都能夠共通使用的架構。因此,它既能夠拿來做不同事業間的橫向比較,也讓我們在從事新工作時,能夠當場活用我們至今的經驗。

那麼,為何這四個項目很重要呢?我依序說明下去吧。更詳細的說明會放在之後的章節裡,在此先呈現一下精華。

變數1 客單價將會大大決定企業價值

首先是客單價。如果有人要我在這四個變數中舉出一個最重要的,我會舉客單價。為何要如此堅持客單價呢?在我擔任證券分析師的時代,為評估企業價值,我經常會製作一些試算表。其中有各種用於計算一家公司價值的要素在,但我深深感受到,對於決定一家公司價值影響最大的,就是客單價。

例如,最近,手機營運商的降價戰,日趨白熱化。現在假設有五千萬名用戶的NTT DoCoMo,把每月的基本通話費調降一百圓。你能夠以直覺想像,光是這樣,該公司就損失了多少企業價值嗎?

數字竟然是一年六百億圓。如果降價實施好幾年,該公司就會失去幾千億圓的企業價值。如果是規模差不多這麼大的一般上市公司,降價的動作就等於把企業價值全都吹走了。

再來想想更簡單的例子吧。假設有一種事業,賣100的東西給某位顧客時,銷貨成本與銷售管理費合計花了90,也就是有10的利潤。在此,試著簡單計算看看吧。

假設漲價10%,客單價雖然增加了10%,但購買量與產品成本都不變。這樣的話,原本10%的獲利率,會成長為多少呢?

(100+10-90)/(100+10)=18.1%

因此,客單價增加10%,會讓獲利潤也增加8.1%。利潤也從一直以來的10變成20。只要能漲價10%,利潤就會多一倍。連1%的漲價,也能夠增加10%的利潤。

相對的,如果不改變客單價,同樣要想產生20的利潤,而且成本結構也不變的話,就必須讓銷售量倍增。再者,後面還會說明,隨著客層漸漸擴大,會開始接觸到非核心的顧客,變成不多花成本就很難開拓。因此,實際上必須取得的顧客人數會變得更多。

也就是說,客單價是利潤的泉源,若能集中於讓相同顧客購買更高價格的東西,或是買更多東西,就容易獲得利潤了。

請從這些例子中仔細想想,隨便降價會對利潤帶來多少負面的影響。

變數2 顧客取得成本才是現代企業的特徵

接下來是顧客取得成本。若以剛才手機營運商的例子來看的話,假設像淀橋相機或山田電機那樣的銷售代理店幫忙拉到新顧客,各手機營運商會發放三萬五千圓左右的報償金給該銷售代理店,此外每年也花幾百億圓持續打廣告,那麼這些花費,對手機營運商來說,就相當於顧客取得成本。

為何這項支出項目如此重要呢?通常來說,在訂價時,很少會把價格訂得比直接成本還低,因此只要顧客前來,一般的事業應該會賺錢。但問題在於,為聚集顧客前來,所投資的金額可能會多到高於未來能夠從顧客身上回收的金額。

在戰後的高度成長期那種需求過多的時代,顧客取得成本花不了多少錢。因此,盡可能降低生產成本、養成價格競爭力的優先順位較高。

不過,最近供給變得過多,而且各種商品多樣化起來,競爭白熱化之下,重要的變成比較不是「該賣什麼樣的商品」,而是「如何向顧客宣傳該商品、使其購買」的流程。

我們常會看到,大打電視廣告的企業,業績有惡化的現象,有時候甚至還倒閉。在我看來,這種事不過就是「不打昂貴的電視廣告就招不到顧客的事業,要多加注意」而已。

最為賺錢的商品,是顧客取得成本趨近於免費的商品。也就是說,買過一次的人,就一定會變成帶領者,而且會自己把該商品的好處藉由口碑告訴別人──這種商品就會賺錢。

不過,如果你問我是不是可以不要花顧客取得成本,那倒不一定;它是與今後能夠從顧客身上回收的利潤之間取得平衡下,應該投資的部份。企業如果壓低廣告宣傳費或促銷費用,當期或許會賺錢,但由於顧客會停止增加,從下一期開始就會變得不賺錢了。

遭到軟體銀行收購前的伏得風電信(Vodafone),就是做了這樣的事。二○○三年以後,公司壓低了促使顧客簽約的促銷費用,因此顧客幾無成長,雖然一時之間利潤因而增加,但後來利潤卻大幅減少。

最近,網路上之所以會流行聯盟廣告的方式,也是為了降低顧客取得成本的一種做法。因為,聯盟廣告的顧客取得成本,會因為營收的不同而不同;因此,只要在訂價時注意自己對於聯盟廣告所支付的回饋百分比,不要搞錯的話,一定能夠把顧客取得成本控制在能夠獲利的水準。

因此,所謂的賺錢企業,指的就是即使盡可能不花顧客取得成本,顧客也會聚集而來的事業。正因為如此,取得先行者優勢、確立品牌,以獲取「規模經濟導致的利潤」,就變得很重要了。

變數3 避免超規格,控管顧客產品成本

接下來的變數是顧客產品成本。好不容易才透過投資取得了顧客,當然要盡快把投資回收才行。因此,控管客單價以及提供商品、服務所需的顧客產品成本,就變得很重要。

顧客產品成本是直接成本以及所分配到的間接成本之合計。每位顧客都會耗費一定金額的直接成本,以餐廳來說的話,材料費就是直接成本。相對的,間接成本是由共同耗費的成本中分配而來,像是人事成本或租金等等。

過去我擔任證券分析師時,為了判斷在新興企業中哪些是真的在成長、哪些並非如此,會檢視一家公司對於產品成本注意到什麼地步。這是因為,成本管理做得確實的企業,其業績很少會有時好時壞的情形。成本管理鬆散的企業,在營收急速擴大時固然沒問題,但只要什麼負面因素迎面襲來,一轉眼就會垮掉。

為壓低成本,基本的做法是「掌握顧客願意購買的點,在該部份花費充足的成本;但除此之外的層面,就要避免超規格」。

由於高成長時代養成的習慣,產品提供者的目光有一種傾向:比較容易看到高功能、高性能這種易了解的層面,因此往往會花費過多的成本。但考量到顧客之所以購買該商品的原因,就應該只花成本在宣傳顧客在意的部份之上,與顧客的判斷標準無關的地方,就要盡量壓低成本。

常有人說的「蓋了總部大樓的公司,業績往往會變差」,就是因為那家公司的大樓到底是公司自己所有還是租賃來的,根本與顧客的購買行為全然無關。然而,一旦蓋了成本相對上較貴的總部大樓,其折舊負擔就會變為成本,利潤就減少了。

不過,如果在成本上太過小氣,顧客也會察覺你的成本很低,這又可能會讓客單價降低。因此,顧客產品成本的調整,也需要均衡。

變數4 形成擴大顧客人數的良性循環

最後一項變數是顧客人數。把從每位顧客身上賺到的錢再乘以顧客人數,就變成利潤。各企業在考量擴大營收、擴大市占率時,提升客單價固然也很重要,但一般多半會把資源分配到增加顧客人數上去。

若要問原因,其實很單純,因為在顧客急速增加的時期,不但數學上計算起來利潤會增加(把一直以來的顧客平均利潤直接乘上顧客人數),還會有「顧客人數的擴大,為其他三個變數帶來良性循環」的現象,導致利潤以幾何級數般成長。

首先是變數1客單價,隨著顧客人數的漸漸擴大,企業會漸漸有餘力能夠開發相關商品與服務,變得容易重覆銷售給既有顧客。

接下來是變數2顧客取得成本。在徹底滲透到市場前的成長期,顧客人數的擴大可以縮小顧客取得成本,像是隨著顧客的擴增,口碑會發生,相關媒體會報導,或者廣告宣傳會變得更有效果等等。

在變數3顧客產品成本的部份,顧客人數的增加,尤其會讓固定成本的部份在除以顧客人數後的平均單位成本降低。此外,變動成本的部份也會因為進貨量增加,而產生大量採購折扣的效果。也就是所謂「規模經濟導致的利潤」。

此時,由於顧客人數增加,因此在

顧客每人利潤的增加x顧客人數的增加

的雙重效果下,人氣商品或服務的利潤,會一口氣成長。

「萬用獲利方程式」的優點在於,粗略計算即可

利潤=(每位顧客單價-每位顧客取得成本-每位顧客產品成本)X顧客人數

再整理一次吧。萬能獲利方程式的好處,有以下兩點。

(1)分解為四項關鍵要素,易於管理

(2)不需要太繁雜的計算

利潤如何計算?

我把創造利潤的方式比喻為營養學與食譜;營養學的建議是,要均衡攝取碳水化合物、蛋白質、食物纖維、維他命等等,飲食中的卡路里不要比一天的所需量多太多,也不要少太多。這種有良好均衡的飲食生活,才能提高我們的生活品質、預防疾病、改善生活型態,帶我們走向健康長壽。

企業也是一樣,要均衡投資於各項要素,像是設備投資、服務開發、人才的雇用與培育等等之上,把它們連結到營收,再回收投資的資金。此時,「利潤」就是用來衡量投資是否取得均衡的標準。能夠在不硬撐的均衡狀況下產出適當利潤的企業,能夠長壽,又...

作者序

@前言

這本書要寫給煩惱於「如何創造利潤」的商業人士。書中匯整了我至今擔任會計師、企管顧問以及證券分析師所得到的所有見聞與體會。讓更多人可以從如何創造利潤的煩惱中解脫,擁有更井然有序、更為均衡的工作與生活,就是本書最大的目的。

在現在這個時代,在日本國內市場成熟化的背景下,不光是企業管理高層,就連中間管理職或第一線的員工,也必須了解「如何創造利潤」。

然而,看看目前市面上的實際狀況,會發現雖然有許多關於銷售或商品開發的名著,或是教你如何看懂財務報表的好書,但是從「如何增加利潤」的角度撰寫的書,雖然零星有幾本翻譯書,但日文書卻少到教人意外。請各位試著在網路書店以「利潤」這個關鍵字搜尋,或是實際去書店看看,說真的,我認為你很難找到一本讓你覺得「就是這本了!」的作品存在。

但這也不意外,因為在日本,所有員工變得都必須懂得利潤的概念,也差不多就是泡沫經濟破滅後、進入低成長時代的近十年左右而已。因此,以外顯知識的形式在外流通的通用知識,確實在第一線還累積得不夠充分。而這樣的知識在二○○○年以後,突然產生了需求。

我自己在麥肯錫或安德信擔任企管顧問的經驗,總計有十年以上,也有機會在各種企業的第一線參與過眾多專案計畫。透過這樣的經驗,我發現一件事:追根究柢去看大多客戶企業的經營課題,最後都會回歸到「如何增加利潤」的問題上。無論是新事業的開發、成本管理、營業店面管理,或是購併,雖然有這麼多的活動,最後的目的還是在於增加利潤。

身為這種企管顧問,或說身為證券分析師與投資人,我有很多機會可以針對創造利潤的方法不斷進行嘗試錯誤、不斷與各方經營者或專家們討論,不斷做整合性的分析與思考。我認為,就結果來說,我學到了一些創造利潤的方法,而且有某種程度的通用性與重現性。我毫不保留地把這樣的經驗整理出來的,就是這本書。

我很清楚,應該會有半信半疑的讀者,不知道我接下來要說明的手法是否值得相信。因此我會在不違背保密義務、可以公開的範圍內,說明我過去的實績成果。此外,我想也會有人覺得這種自吹自擂的內容很煩人,但畢竟一個人如果過去沒有實際成果就無法讓人信任,因此請各位稍微忍耐一下,容我介紹自己過去的實際表現吧。

以企管顧問的身份分析多家客戶企業主要事業的研發費用、銷售費用與服務的訂價等課題,提出商業模式的變革案,付諸執行。結果,協助客戶多創造每年以幾百億圓為單位的利潤

以企管顧問的身份協助多家客戶企業設立新創事業。從商品概念、銷售通路、取得顧客的方式到試行銷為止,悉數協助。結果,協助客戶設立了幾十億圓規模的事業

以證券分析師的身份分析所負責產業區塊(通訊.媒體.網路)股票的價格是否偏高或偏低;尤其擅長的是網路業新興企業的商業模式分析。結果,最早預測出網路企業在二○○六年的業績惡化

二○○七年一月以經濟評論家身份獨立創業後,針對自己的《年收入增加10倍的學習法》(Discovery 21出版)、《錢不要存銀行》(光文社出版)、《新.知識生產術》(鑽石社出版)等作品參與了出版社向媒體宣傳以及口碑行銷等戰略,以具有重現性的形態,在一年內讓多本作品暢銷到二十萬本以上,對各出版社的營收、利潤有貢獻

在這些實際成果的背後,我一直是以接下來我要說明的勝間式「萬能獲利方程式」為主軸,不斷執行以下的事情至今:我以在麥肯錫與安德信學到的事情為基礎,把從客戶企業或自己服務過的企業中得到的假說拿來驗證,進而創造出新的架構,然後再一次在第一線嘗試看看。

針對創造利潤的方式,我相信只要能能夠擁有我在嘗試錯誤下得到的相同觀點與主軸,那麼讀了這本書的各位,也都能夠予以重現,在實務中創造利潤。

我也認為,只要第一線或企業能夠創造出健全的利潤,就能夠實現一個我視為畢生努力目標的「工作與生活取得平衡的社會」;也就是說,可以促成一個我們工作者可以不必長時間工作到必要程度以上的社會。這是因為,愈是賺錢的公司與工作場所,愈不需要太過勉強的工作方式。就是因為利潤很少,也就是附加價值很低,才必須壓榨工作者,變成一種長時間的勞動。面對實際上就是這種工作方式的現況,如果這本書或多或少能夠發揮阻止、緩和與改善的功效,我覺得就很好了。為此,我打算毫不保留把自己一直以來得到的知識都整理到這本書裡。

接下來,請各位務必要和我一起一點一滴學習「如何創造利潤」。

二○○八年二月

勝間和代

@前言

這本書要寫給煩惱於「如何創造利潤」的商業人士。書中匯整了我至今擔任會計師、企管顧問以及證券分析師所得到的所有見聞與體會。讓更多人可以從如何創造利潤的煩惱中解脫,擁有更井然有序、更為均衡的工作與生活,就是本書最大的目的。

在現在這個時代,在日本國內市場成熟化的背景下,不光是企業管理高層,就連中間管理職或第一線的員工,也必須了解「如何創造利潤」。

然而,看看目前市面上的實際狀況,會發現雖然有許多關於銷售或商品開發的名著,或是教你如何看懂財務報表的好書,但是從「如何增加利潤」的角度撰寫的書,雖...

共 2 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 2 筆 → 查價格、看圖書介紹