| FindBook |

|

有 1 項符合

原文 anthony stor的圖書 |

|

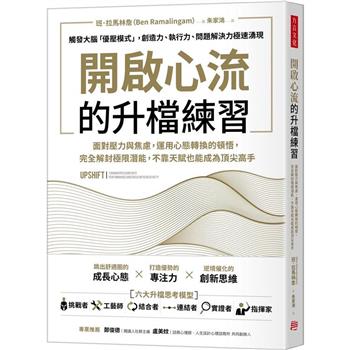

$ 190 ~ 315 | 我們都是惡人:從人際關係到國際政治,由心理學認識人類生來就要作惡的本性,我們該如何與惡相處並利用其正面價值?

作者:原文 Anthony Stor / 譯者:林步昇 出版社:麥田 出版日期:2020-03-05 語言:繁體中文 規格:平裝 / 256頁 / 20.9 x 14.8 x 1 cm / 普通級 / 單色印刷  共 11 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 11 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

☆英國當代最負盛名的精神醫學權威史脫爾從納粹大屠殺中省思之作

☆問世半世紀‧理解人類天性的大眾心理學經典

☆洛杉磯每日新聞:「這本書少見地做到了了不起的成就──能讓我們真正了解人類殘酷天性為自己創造出來的社會真貌。」

☆從動物行為學、個體心理學中爬梳而出:人類天性本惡,攻擊不等於仇恨,我們該做的是認識它,不是抵抗或迴避。

從嬰兒時期開始,人類就展現了天生的破壞性。我們從小自然而然知道如何傷害別人、掠奪弱勢、擴張自我、逼迫他人。究竟這種特質從何而來?

人類社會種種爭端,不就是從這種特質而來?難道我們沒有一個人擺脫得了這種天生特質的影響嗎?

從虐待與霸凌到集體大屠殺、從凶案慣犯到警方偵訊求刑、從大眾媒體裡的暴力意象到宣示主權的抗議行動……這些亂象,都是人的天性所造成。

普遍存在於人類生活的侵略性,究竟只是滿足一己之私的破壞力量?還是創造可能性的動力?

本書談各種「攻擊性」在各種層面領域的展現、論述、範例。這種惡的力量,是人類對環境的一種掌控力、對危害生存事物的一種克服力,為了更理解人性,使人格發展更臻完熟,我們必須了解攻擊性這個概念。並進一步理解:作為個體,作為群體的一分子,我們如何降低其破壞力,減緩其帶來的傷害,並善用它正面的創造力。

◎「猶太人不是人」──為何人們輕易接受這種說法,合理化納粹對猶太人的迫害?

納粹大屠殺並不是人類第一次犯下這種集體罪惡。回溯歷史,對女巫的迫害、對異教的趕盡殺絕,都能作為屠殺的原型看待。人類天生就擁有對於弱小異己加以排除、加以攻擊的本性,即便是天真無邪的孩童,都有可能對弱小動物施加殘暴的傷害行為。

◎「破壞行為對生命延續的正面意義」──佛洛伊德也承認對「攻擊性」的研究有欠周全

從文獻中可以讀到佛洛依德的研究筆記中,坦承自己未能對人類天性的「攻擊性」正面意義進行完整研究,他對於阿德勒的「正向心理學研究」,更是曾經諸多酸言批評。其學生梅蘭妮‧克萊恩從嬰兒心理研究中分析出愛與恨兩種情緒同時存在,而恨的存在帶來的是破壞的衝動,讓嬰兒的成長得以延續、進展。人類社會中也依賴著「破壞」行為,為物種維持固有生存領域、保障群體和個體的生命得以存續。

◎如果好戰是人類天性,如何積極避免戰爭?

就群體存續的正面意義而言,戰爭確實帶來了降低人口數以便創造更好生存環境的有利之處。然而和平在此今日,是國與國之間最應當積極解決之事。作者建議找到可發揮「競爭」意識的活動,諸如鼓勵地方之間的良性賽事,或國際間的聯合競賽。國與國之間由於群體之間文化差異,心理和地理上距離都較遠,更容易引生隔閡與誤解,造成不同國族間的仇恨較易孳生。因此,最終仍仰賴我們對於內心這種「攻擊性」的本質,有更進一步的認識,才能有實質的解決方法。

作者簡介

安東尼.史脫爾Anthony Storr

(1920-2001)

「人類是如此脆弱,然而唯有少數勇者發現:

身處地獄之際,才有機會窺見天堂。」

一九二○年生,英國知名心理學家、精神科醫師。劍橋大學和西敏醫學院畢業。英國首批在分析心理學會受訓學習榮格心理學分析的成員,也是皇家醫師學會、皇家精神科醫師學會及皇家文學學會的資深會員,以及牛津衛生局名譽精神科顧問醫師、牛津洛林學院的榮譽院士。知名著作有《孤獨》、《他即世界-古魯大解密》、《音樂與心靈》。

除了致力於心理學研究,史脫爾也筆耕不輟,出版過十四本心理學科普書籍,固定在《週日泰晤士報》、《獨立報》等多家報刊發表評論和文章。他更曾擔任廣播節目主持人,透過節目直接為許多受精神病折磨的聽眾提供建議。

史脫爾一生專注於研究負面情緒,從憂鬱、焦慮、侵略性與攻擊性,積極為人類社會躁動不安的「惡」尋找適切的理解方式與釋放管道,試圖企及共好共榮的和平願景。他深受榮格影響、接受佛洛伊德的理論,卻始終拒絕貼上學派標籤,不受學界成規所囿,勇於提出不同於當代潮流的意見。

史脫爾於二○○一年逝世,媒體在訃聞中形容他「一生蒙受苦難」,並描述其嶄露於職業生涯的強大熱情與悲天憫人之精神,可能都來自於成長時期飽嘗孤獨與病痛的折磨。

譯者簡介

林步昇

喜歡綠豆湯和傑尼龜的新手貓奴,正緩慢成為雜食型譯者,近期譯作包括《成為這樣的我:蜜雪兒.歐巴馬》(合譯)、《過度診斷》等書。本書探討人性潛藏的本質「aggression」,如何操縱這把兩面刃是一輩子的功課,因為它決定了我們與惡的距離。

|