光有鑑賞、評判、與學問之才仍不足矣,

凡是出口之言,皆應映出真實公允之輝,

是而不僅眾人認同君言有理,

還欲與君交友結誼;

但凡對自身判斷生疑,應閉口不提,

就算心中篤定,出口也要語帶游移。

吾輩皆知有些裝腔作勢的傢伙自信死腦筋,

那些人只要犯錯就一路錯到底,

可君卻樂見自身過往謬誤;

昨日評前日,今日評昨日,日日有評。

忠告之言不能只是說話老實,

直白真話比好聽假話更傷人心。

教育人必須育於無形,

講別人不懂的,要像順口提醒;

失禮的真話無人同意,

只讓自己顯得高人一等。

忠告不多給,態度大方表明,

因為最貪婪的便是勸人這種念頭,

不驕矜自滿才能維持你的可信,

也不用有禮到顯得有失公允。

無須害怕聰明人生了怒氣,

那些人最能忍受非難,值得讚許。

——亞歷山大.波普《批評論》(An Essay on Criticism)

1

前方的雲層有的像是聳立在面前的雪山,有的則像橫躺在天際熟睡的巨人。我輕輕調整儀器,機身往下往左傾斜時感覺不像是呼應電腦指令,而是靠著直覺運作。下一刻,地平線在我面前開展,宛如陌生的好朋友:總是在天地之間閃耀,卻無法接近,無法觸碰。

下方是北唐斯,柔和的輪廓類似人類身軀的起伏。現在這片土地被高速公路俐落地切開,車輛彼此追逐,有如發光的小魚。接著四號國道被我拋在腦後,陸地銜接水域,繁複的支流交織成形。

有一座城市,核心地帶活力充沛地鼓動,道路往四面八方放射,兩側並列著乾淨的現代建築。

我吞吞口水。

這座城市正在崩解。

我眨眨眼。

地震嗎?

城市的色彩變了。建築物化為河床上的瓦礫,視線被洶湧河水扭曲。

亂流嗎?

不對。因為城市是隨著我體內的某種要素晃動,類似暈機,只是更加不妙。

我用力閉上眼睛又睜開,把操縱桿握得更緊一些,彷彿只要能導正高度或是方向,就能改善這種感覺。可是暈眩的來源是我身體深處,以物理性的力量鑽出,讓我無法呼吸。

我是個務實又理性的人。我尋求務實、理性的解釋。早餐吃了什麼?土司?這個無害的食物難以解釋突如其來的不適。如果不是反胃,那又是什麼?主要成分是難以捉摸的不悅,以及……是的,恐懼。像是知道有什麼壞事即將發生。甚至是……想讓它發生的衝動。

毫無理性的荒謬思緒掃過心頭。踏出飛機外頭會有什麼後果?

我逼迫自己乖乖坐好,繼續呼吸,控制飛機,眨眼睛。逼自己恢復正常。

接著我瞄了GPS一眼,上頭跳出:亨格福德。

市中心蓋起紅色的大房子。亨格福德。城市邊緣是灰色的街道和小孩的戶外遊樂場。亨格福德。

接著它被薩弗納克森林取代,變成一大片柔軟的綠意。廣大的森林讓我漸漸地喘過氣來,有如享受林蔭的徒步旅行者。假如我的心跳還在攀升,那麼原因就是回溯恐懼。我在那裡遇過什麼事?

我六十幾歲,身為鑑識病理學家,施行超過兩萬次的解剖。然而最近這次的體驗,讓我在執業生涯中首度懷疑起自己的工作。這份工作引導我接觸因疾病、腐敗、犯罪、屠殺、爆炸、活埋、大規模傳染病、情緒反射而死的屍體。

這不是恐慌發作,但是這股衝擊使得我忍不住自問:我該去看心理醫生嗎?甚至是精神科醫生?更讓我擔心的是,我是否想要結束這份工作?

2

世人口中的亨格福德大屠殺[ 1987年8月19日於英格蘭亨格福德發生的一系列隨機槍擊事件,當時一名失業的古董商兼雜工麥克.萊恩,在被射擊之前射殺了16人,其中包括一名警察。],是我首度以鑑識病理學家的身分所參與的重大案件,以一個菜鳥來說,挺不合理的。當年我還很年輕,滿腔熱血,花了許多年取得資格。多年的高度專業訓練,不只是常規的解剖學和病理學研究。我得承認花了一堆時間盯著顯微鏡玻片,尋找以細胞為單位的相異之處,差點害我無聊到放棄這一行。我不時鑽進啟發我的鑑識學導師——魯弗斯.克隆頓醫師(Dr. Rufus Crompton)的辦公室,重新點燃熱情。他放我翻閱他的檔案,看看那些案件照片,有時候我就在辦公室裡窩上一晚,沉浸其中。踏出辦公室時,我又能想起自己為什麼要做這些事。

終於取得資格了。我很快就分發到蓋伊醫院的鑑識醫學部門,接受當時全英國最知名的病理學家——伊安.魏斯特醫師(Dr. Iain West)的指導。

八〇年代末期,外界對病理學家的印象是資深警官的助手,酒量大、滿口粗話、充滿男性雄風。真正有做事的人常會引來旁人反感,但是他們就是走路有風,伊安就是這麼威風。他極富個人魅力,是位傑出的病理學家,在證人席上勇猛如同鬥牛,將犄角對準辯護律師。他懂得如何喝酒、吸引女性、讓全酒吧聽他的故事聽到入神。雖然有時候我還滿內向的,但是我認為自己的社交能力不差,後來才發現我根本像是伊安的小弟。他的光彩照耀倫敦各處的酒吧,而我陪著崇拜他的聽眾站在他的背後,偶爾大著膽子補上一句俏皮話。當我想到真正的厲害話題時,多半已經過了一個小時以上。

伊安是部門的老大,顯然也站在金字塔尖端。亨格福德大屠殺是全國性的災難,也是那個鎮上居民的個人悲劇,特別是那些直接受到影響的家庭。在一般情況下,身為老大的伊安會直接吃下這個案子,但事發當時正值八月中,他去度假了,因此電話一來,我只能乖乖接起。

當時我在開車路上,呼叫器響了起來。現在很難想像以前沒有手機的世界,可是在一九八七年,嗶嗶兩聲我就得跳起來,以最快的速度回電。我打開無線電,就怕這次的呼叫會牽扯上什麼頭條新聞。還真的是。

一名槍手在柏克郡的某座小鎮附近肆虐,我從沒去過那個偏僻的小鎮,對鎮名幾乎沒有印象。他從薩弗納克森林開始大開殺戒,一路朝著亨格福德鎮中心移動,現在他躲進一所學校,被警方包圍。他們想說服他投降。記者認定他大概殺了十個人,不過鎮上進入警戒狀態,無法取得確實數據。

我回到家,當年在薩里郡能有這樣的房子已經不錯了。快樂的婚姻、保母帶著小孩在院子玩耍,與我曾經造訪的謀殺案現場形成強烈對比。那天,我知道妻子珍應該還沒回家,因為她正忙著唸書。

我從前門進屋,直接走向電話,順便跟下班的保母說再見。我獲得最新資訊,與警方和驗屍官辦公室討論我是否今晚就要前往亨格福德。他們堅持要我過去,我答應等妻子一回來就出門。

我打開收音機聽新聞,同時忙著幫孩子弄晚餐,接著替他們洗澡、念故事、哄他們入睡。

「好好睡。」我每天都會對他們這麼說。

我是個會關注小孩的好爸爸,同時也是急著想飆車去確認入行以來最重大案件的鑑識專家。珍一進門,我就成為百分之百的鑑識專家。我親親她,跟她道別,衝出門外。

犯罪調查部指示我從十四號交流道離開四號國道,在匝道等待警方來接我。過了一會,一輛警車停到我的車旁,兩張凝重的面孔直盯著我。

他們沒有打招呼。

「薛賀德醫師?」

我點頭。

「跟上。」

收音機一路開著,我早就知道大屠殺已經隨著槍手的死亡而結束。二十七歲的麥克.萊恩(Michael Ryan),毫無來由地手持兩把半自動步槍和一把貝瑞塔手槍,在亨格福德鬧區掃射。現在他死了,不是舉槍自盡,就是哪位神射手替他代勞。除了記者以外,傷者送進醫院,居民待在屋內,鎮上就剩下警方和死者。

兩輛車經過一處路障,我跟著警車緩緩開過氣氛詭譎的空蕩街道。最後幾縷夏季斜陽照亮陰森森的小鎮,帶來溫暖的光線。活人都躲在家裡,卻無法隔著窗戶感覺到他們的存在。街上只有我們的車子在動,沒有狗兒對著我們吠叫,沒有貓咪爬過花圃。連鳥兒都陷入寂靜。

我們繞了幾個彎,穿過小小的鬧區,一輛紅色雷諾轎車斜停在路邊。一名女性的屍體癱倒在車輪旁。我們駛進南區,左側是尚有餘燼正在悶燒的萊恩家。四周道路已經封鎖,一名員警的屍體坐在其巡邏車內,車上滿是彈孔。一輛藍色豐田轎車與警車相撞,駕駛也死在車上。

一名老先生躺在自家院子柵門旁,身旁積了一灘血。路邊有名老太太,死了,臉部朝下。根據新聞報導,她想必就是萊恩的母親。她趴在著火的自家屋外。再往前看去,倒在屋外小徑上的男子手裡還握著遛狗牽繩。太陽即將下山的八月傍晚,平凡無奇的街道搭配隨機槍殺的慘況,實在是太超現實了。在英國從沒發生過像這樣的事件。

我們把車停到警局外,我甩上車門,然後警官也甩上車門,沉重的靜默再次籠罩亨格福德,不,該說是扼殺才對。隔了幾年我才又見識到類似的沉默,以及隨之而來的恐慌。兇殺現場往往伴隨著蓬勃的生機——制服員警、警探、犯罪現場技術員,人們忙著翻動文件、拍照、打電話、守在門邊。然而那天的事件彷彿將亨格福德凍結起來,我只能將之比喻成死後僵硬(rigor mortis)。

警局看起來更像是個小分局,當時還在裝潢中,地上擺滿整包的水泥,管線懸掛各處。一定有人開口招呼我,跟我握手,但現在回想起來,那些社交常規都像被消音似的。

天色已經完全暗下,我坐進警車,前往麥克.萊恩藏匿、而後自盡的學校。

車子緩緩滑過毫無動靜的街道,大燈照亮一輛撞爛的轎車,可以清楚看見一動也不動的駕駛。我下車查看,手電筒光束從屍體的腳掃向頭部。好吧,死因毋庸置疑,他臉上有斗大的槍傷。

警車在另外幾輛車子旁各停了一會。每一名死者的槍傷位置都不同。有人中了一槍,有人遭到反覆射擊。

拖吊車在旁邊靜靜等待,一旦警方記錄好車輛的損傷並將屍體移出,工作人員便將撞毀的車子拖走。我望向載我的員警,以聲音撞破如同玻璃牆的沉默。

「不需要繼續檢查現場的屍體了,死因都很明確,我可以等到驗屍的時候再一併處理。」

「但我們還是需要讓你看看萊恩的屍體。」他說。

我點頭。

約翰歐岡特中學聚集了更多員警。

我在樓下聽取簡報。

「他說他身上有炸彈,我們還沒給他搜身,就怕移動他就會引爆。可是我們需要你現在看一下,確認他已經死亡。要是他整個人炸掉了我們就沒戲唱啦。可以嗎?」

「好。」

「先生,我建議你不要移動他。」

「好。」

「你需要防彈背心嗎?」

我婉拒了。那只能擋子彈,碰上近距離引爆的炸彈大概也沒轍。況且我也不打算移動萊恩的身體。

我們上了樓。校舍裡的橡膠味。打開教室門,裡面的桌椅有的雜亂翻倒,不過大多還是排得整齊。牆上釘著圖畫跟科學圖表,看起來正常到了極點。除了那具身軀,歪坐在教室前側靠近黑板處。

兇手穿著綠色夾克,若不是腦袋上的彈孔,他幾乎就像是要出門打獵的普通男子。他的右手擱在大腿上,手指扣著一把貝瑞塔手槍。

朝他接近時,我察覺到所有的員警悄悄離開。我聽見教室的門關上,門外傳來無線電訊號:「進去了。」

教室裡只剩我跟全英國最兇殘的槍手。說不定還有炸彈。鑑識病理學界知名的凱斯.辛普森教授(Professor Keith Simpson)的著作是我走上這條路的契機,但我想不出他曾提過碰上這種狀況的可能性。

我對於周遭一切無比敏銳。門外的細微聲響;屋外交錯掃射的聚光燈;天花板上的黑影;我自己手電筒的小小光束;教室裡的粉筆和汗水味;混入了突兀的血味。眼神掃過教室,注意力放在角落的屍體上。來到定點,我跪下來仔細觀察他。那把今天殺人無數的手槍正指著我。

麥克.萊恩射穿了自己的右邊太陽穴,子彈穿過他的腦袋,從另一邊太陽穴射出。稍後離開教室時,我找到那顆嵌在另一側公布欄上的子彈。

我向員警報告現場狀況,沒有任何隱藏的引線,死因是頭部右側的槍傷,是很典型的自殺。

終於能離開這個如同墓穴的小鎮,我鬆了一大口氣,加速開上高速公路。但是亨格福德的寂靜彷彿滲入車內,就坐在我隔壁,化為極具存在感的不速之客。今日所見突然將我壓垮。那股無法抵擋的龐大壓力。那股恐懼。我把車停到路肩,坐在黑漆漆的車子裡,其他車輛的燈光掃過,我什麼都不看,什麼都不去感覺。

直到有人敲響車窗,我才發現一輛警車停在後方。

「抱歉,先生,你還好嗎?」

我說明了自己的身分跟剛才去過的地方。員警點點頭,上下打量我,思考是否要相信這套說詞。

「我只是需要一點時間才能繼續上路。」

警察很清楚工作與家庭之間的轉換。他再次點頭,回到自己的車上,沒有費神地確認我的說詞。幾分鐘後,我知道我已經把亨格福德拋在腦後,可以朝著家園前進。我比了個手勢,揮手道別,駛入川流不息的車潮。警車跟在我後頭,保護似地陪了一小段路,接著才轉向。我繼續踏上回家的旅程。

| FindBook |

|

有 1 項符合

原文 richard shepher的圖書 |

|

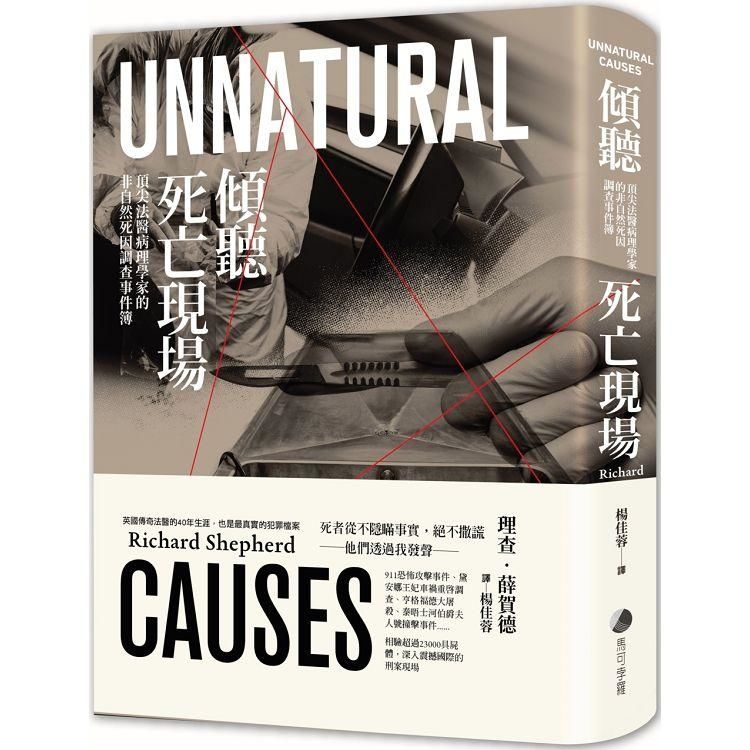

$ 290 ~ 432 | 傾聽死亡現場:頂尖法醫病理學家的非自然死因調查事件簿

作者:原文 Richard Shepher / 譯者:楊佳蓉 出版社:馬可孛羅 出版日期:2020-03-05 語言:繁體中文 規格:平裝 / 400頁 / 21 x 14.8 x 2.6 cm / 普通級 / 單色印刷  共 10 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 10 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:傾聽死亡現場:頂尖法醫病理學家的非自然死因調查事件簿

──他們透過我發聲──

911恐怖攻擊事件、黛安娜王妃車禍重啟調查、亨格福德大屠殺、泰晤士河侯爵夫人號撞擊事件……

相驗超過23000具屍體,深入震撼國際的刑案現場

英國傳奇法醫的40年生涯,也是最真實的犯罪檔案

「我們不能放任自己被恐懼淹沒,連心煩意亂的權利都沒有。

病理學家這一行沒有驚慌的容身之處。

我們必須抽離情緒,探求真相。

為了替這個社會效命,我們有時候得要凍結某些部分的人性。」

──理查.薛賀德

英國最頂尖的鑑識病理學家理查.薛賀德醫師,一生癡迷於揭露死者的祕密。每當遭遇死因難解的屍體,他都能運用病理學專業技術和知識,解開眾人最迫切的疑問:這個人究竟是怎麼死的?

薛賀德醫師每一次的驗屍,背後都是一段故事。他傾聽死者吐露的事實,向遺族傳達真相。從犯罪現場到站上法庭,他的調查都對追求正義至關重要,讓無辜者免於遭受不實指控。

相驗超過兩萬三千具屍體,參與數千次的死因調查,他的生活早已跟死亡密不可分。無論是他自己還是家庭,終將為此付出代價。但薛賀德醫師仍將畢生時光投入熱愛的鑑識病理學領域,對屍體的各種證據都不輕易放過,甚至下了班仍對案件念念不忘,透過各種模擬努力接近真相。像是為了徹底了解各種刀傷創口,他在家拿長尺戳枕頭、用各式刀具捅肉塊,甚至買了豬肚、牛腎等自行練習,加上累積豐富的現場經驗,成了鑑識刀傷的專家。

《傾聽死亡現場》是精采的紀實作品。透過薛賀德醫師的筆觸,得以見到一名鑑識病理學家的獨到專業,猶如置身現場,也看盡他數十年生涯的起伏波瀾,更為那些源於「非自然因素」而永遠休止的諸多生命留下無可磨滅的痕跡。

【國際好評】

★ 《傾聽死亡現場》讓人感受到處理如此大量屍體所要付出的代價。這本書深具人性,從亨格福德大屠殺到史蒂芬.勞倫斯命案,帶領我們看到薛賀德醫師參與的這些案件。──《泰晤士報》(2018年度選書)

★ 具深刻見解,率直且富有同情心。──《觀察家周報》

★ 迷人,毛骨悚然而引人入勝。──《每日快報》瑞秋與茱蒂讀書會(Richard and Judy)

★ 誠實到令人揪心。——《All That Remains》作者 蘇.布雷克醫師(Sue Black)

作者簡介:

理查.薛賀德Richard Shepherd

理查.薛賀德在瓦特弗德長大。讀中學時,同學偷偷帶了本醫學教科書到課堂上傳閱,為他打開了犯罪與謀殺的世界門扉,讓他踏上了解各種型態的死亡的人生旅程。他在聖喬治醫院位於海德公園角的醫學院學醫,1977年取得執照,1987年完成鑑識病理學的訓練。他馬上就加入蓋伊醫院當年的頂尖法醫部。

他參與過國內外數千次死因調查,探究非自然死因——從登上頭版的地方謀殺案到國際性的大型災難——還有許多突如其來、無法解釋的死亡案件,最後以自然死亡或是意外作結。他的技術與專業知識仍舊受到世界各地專家學者的景仰。

譯者簡介:

楊佳蓉

台灣大學外國語文學系畢業。現為自由譯者,背負文字橫越語言的洪流,在翻譯之海中載浮載沉。近年譯有《只要活著:長崎原爆倖存者的生命故事》、《最後的戰役:二次世界大戰歐洲戰場的最後一刻》、《閣樓裡的小花5》、《黎亞:從醫病衝突到跨文化誤解的傷害》、《人皮盜獵者》、《迷蹤》等書。

章節試閱

光有鑑賞、評判、與學問之才仍不足矣,

凡是出口之言,皆應映出真實公允之輝,

是而不僅眾人認同君言有理,

還欲與君交友結誼;

但凡對自身判斷生疑,應閉口不提,

就算心中篤定,出口也要語帶游移。

吾輩皆知有些裝腔作勢的傢伙自信死腦筋,

那些人只要犯錯就一路錯到底,

可君卻樂見自身過往謬誤;

昨日評前日,今日評昨日,日日有評。

忠告之言不能只是說話老實,

直白真話比好聽假話更傷人心。

教育人必須育於無形,

講別人不懂的,要像順口提醒;

失禮的真話無人同意,

只讓自己顯得高人一等。

忠告不多給,態度大方...

凡是出口之言,皆應映出真實公允之輝,

是而不僅眾人認同君言有理,

還欲與君交友結誼;

但凡對自身判斷生疑,應閉口不提,

就算心中篤定,出口也要語帶游移。

吾輩皆知有些裝腔作勢的傢伙自信死腦筋,

那些人只要犯錯就一路錯到底,

可君卻樂見自身過往謬誤;

昨日評前日,今日評昨日,日日有評。

忠告之言不能只是說話老實,

直白真話比好聽假話更傷人心。

教育人必須育於無形,

講別人不懂的,要像順口提醒;

失禮的真話無人同意,

只讓自己顯得高人一等。

忠告不多給,態度大方...

顯示全部內容

|