特別收錄 / 編輯的話:

我很喜歡「翻譯」這件事,無論視之為一份工作,抑或視之為一門研究領域。斷斷續續翻譯了幾年,譯作雖然不多,但每一本都是自己喜歡的書,也很享受每一本書的翻譯過程。這些過程對我來說一直都是充滿確定的:我很確定自己要怎麼翻譯原文(儘管仍有誤解原文的可能)。我猶清楚記得翻譯《大汗之國》(The Chan’s Great Continent: China in Western Minds, 1998)和《現代的創痛》(The Modern Agony as Shown in T. S. Eliot’s Earlier Poems and Modern Chinese Poetry, 1963)的時候,我曾經恭敬地把書中注腳提到的每一本書蒐集齊全,而且就是史景遷(Jonathan D[ermot] Spence, 1936-2021)和楊牧先生(1940-2020)使用的相同版本。這麼做的原因無他,就是為了確定:我必須確定自己完全理解作者的原意,有時候還可以發現原作的罅漏甚至差訛。我也相信翻譯是至為親密的閱讀行為(the most intimate act of reading),因此我首先必須做一位稱職的讀者,才能做一位合格的譯者。

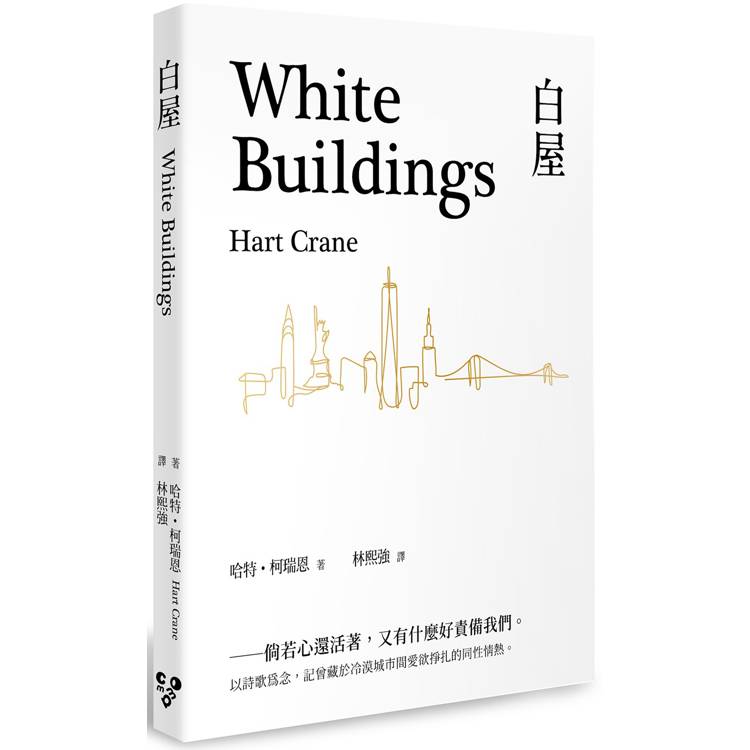

接續結束《壞胚子》(Rogues: True Stories of Grifters, Killers, Rebels and Crooks, 2022)與《核戰倒數》(One Minute to Midnight: Kennedy, Khrushchev, and Castro on the Brink of Nuclear War, 2008)二書的工作後,我隨即投入這本答應夏民兄已久的《白屋》翻譯。前兩本書一是出自近年暢銷非虛構類作家手筆的報導文學作品,一是重探六十年前古巴危機的外交與戰爭史偉構,就抽絲剝繭的情節進展著眼,兩本非虛構類作品雖未嘗不具備濃厚的文學性,然而兩本書的內容都出自確可信據的事實,建立在徵實的基礎上。其中雖頗不乏艱澀的用字與專有名詞,以致爬格子的進度迂緩,然而翻譯的過程始終充滿確定,也充滿閱讀的樂趣。不過這種一路相伴的確定,在我開始翻譯《白屋》之後,竟旋即如黃鶴眇然煙滅──我好像變得不知道怎麼翻譯了。

集子裡我首先選擇的是〈為浮士德與海倫成婚而作〉這首長詩,詎料沒開始幾行就敗下陣來。詩前取自瓊森(Ben Jonson, 1572-1637)《煉金術士》(The Alchemist, 1610)的題銘,與詩文間有什麼關係?多義的名詞在此做何解為佳?跨行的句子(enjambment)究竟該按原文斷句還是該依循通順的中文句法──又或者根本的問題是這究竟是跨行連續句抑或該分做兩行理解?句子裡有什麼我該理解卻錯過的隱喻嗎?這裡該加個注腳嗎?卜倫(Harold Bloom, 1930-2019)在《西方正典》(The Western Canon: The Books and School of the Ages, 1994)裡不只一次把克萊恩放在艾略特與史蒂文斯一脈相承自惠特曼的系譜中,謂其嚴謹於形式卻非空陳形似,而是在氣韻上得其神似,故稱其下筆成詩,「文采頗具艾略特與史蒂文斯之風,卻帶有惠特曼式的胸懷和態度」。懵懂之中對前半句大概有所體會,但要貫通卜倫的論點,勢必還得找出探討〈為浮士德與海倫成婚而作〉與《荒原》二作的論文研讀;至於後半則必然得再讀〈輪渡布魯克林〉(“Crossing Brooklyn Ferry,” 1856)與《橋》(The Bridge, 1930)的緒言〈致布魯克林大橋〉(“To Brooklyn Bridge”)才能領略。儘管知道多聞闕疑的道理,但這麼一來一往開展閱讀地圖,就怕對讀詩非但沒有幫助,蹭蹬蹉跎之間恐怕那翻譯的確定感更不易復得。

嘗試譯完〈為浮士德與海倫成婚而作〉的第一節之後,我寄請夏民兄指點兩種譯法何者為佳,也藉此機會傾吐胸中鬱結的譯詩不確定感。夏民兄建議我其實只要按照自己對詩行的理解「譯」出來就好,不需要執著於自己這麼「讀」是不是正確,因為詩行的解釋本就不一定有標準答案,尤其是還需要經過翻譯。這讓我想起錢鍾書先生(1910-1998)在〈漢譯第一首英語詩〈人生頌〉及有關二三事〉裡引述的幾種論點:德哲赫爾德(Johann Gottfried Herder, 1744-1803)主張譯詩者乃「根據、依仿原詩而做出自己的詩」(Nachdichten, umdichten),如此一來,在原文與譯文的轉換之間,什麼是「詩」呢?佛洛斯特(Robert Frost, 1874-1963)以為詩就是「在翻譯中喪失掉的東西」(What gets lost in translation)。錢先生對於譯詩顯然是悲觀的,因此繼而又援德國詩人摩根斯騰(Christian Morgenstern, 1871-1914)之言,謂詩歌翻譯「只分壞和次壞的兩種」(Es gibt nur schlechté Uebersetzungen und weniger schlechte),錢先生的結論是,「一個譯本以詩而論,也許不失為好『詩』,但做為原詩的複製,它終不免是壞『譯』」。

法蘭柯(James Franco)自編自導自演的柯瑞恩傳記電影《斷塔》(The Broken Tower, 2011)以黑底白字的一段引文開場:「詩歌所以能激動人心,必然源於詩人使用的素材背後隱含的情感動能,故而詩人在用字遣詞上的擇取,並非著眼於字詞的邏輯(字面)意義,更多是因為聯想的含義。……語言構築塔樓與橋樑,本質卻必然是恆常流動不定(inevitably as fluid as always)。」這段話摘錄自柯瑞恩一篇自述寫詩目的與理論的短文,解釋他創作〈為浮士德與海倫成婚而作〉的理念:他意圖以現代措辭(字詞、象徵、隱喻),將古代人類的文化或神話體現為一個當代的近似版本,對他來說這其實就是在構建一座橋,「把所謂的古典經驗和我們當今喧騰擾嚷惶惑失序的世界中許多歧異的現實聯繫起來」。

摸索之中經過這幾段文字的洗禮,我竟漸漸找回一種確定的感覺:知道詩的翻譯終究不可能完全表現詩人在原文中一氣呵成的巧思──比方〈遠航〉第三節的“Upon the steep floor flung from dawn to dawn / The silken skilled transmemberment of song”兩行,那連續節奏中的頭韻、不完全韻(slant rhyme)和自創新字──如雪萊(Percy Bysshe Shelley, 1792-1822)再〈為詩辯護〉(”A Defence of Poetry,” 1821, 1840)中論聲音與思想間的關係,認為譯詩乃勞而無功之舉,蓋詩人之語言中,其聲音往往以某種始終如一而和諧的形式重現(recurrence of sound),失之則不成其為詩。知道詩文的意義恆常流動不定,知道集子裡像〈擁有〉這樣的詩不可能從技術層面解釋,知道詩人有權從書籍或身邊任何實用資源中汲取靈感,而我終究不能像翻譯前面幾本書那樣追求徵實考證的確定。知道自己因此只需跟隨自己的理解與感動,忠實翻譯下去。

於是懷抱著虔敬,懷抱著這樣的確定,我譯完《白屋》。

共

共