| FindBook |

|

有 1 項符合

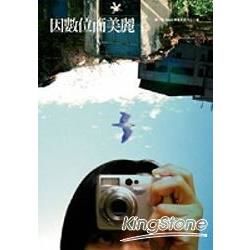

因數位而美麗:第一屆benq真善美獎作品大賞的圖書 |

|

$ 75 ~ 342 | 因數位而美麗:第一屆BenQ真善美獎作品大賞

作者:明基友達基金會 出版社:大塊文化出版股份有限公司 出版日期:2007-06-01 語言:繁體書  共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:因數位而美麗:第一屆BenQ真善美獎作品大賞

數位是實際的,感動是抽象的。但是,不論科技如何進步,生活中永遠有不會改變的部分,是這個部分,讓「數位」使生活更方便,而不是更疏離;讓我們的視野和想像力更為拓展,而不是更侷限。

2006年,BenQ以「數位感動創意生活」為主題,鼓勵使用數位工具(電腦、數位相機、手機、掃瞄機等)進行圖文創作,舉辦了一場名為「BenQ真善美獎-2006數位感動創意大賽」的徵文比賽。這場獎金誘人的競賽總共吸引了來自海內外的兩千多位參賽者,最後由幾米、蔣勳、馮光遠、曲家瑞、陳玉慧、楊澤等六位評審委員選出21件得獎作品。入選的得獎者包括學生、老師、攝影師……,也有跟著父親來台傳教的香港傳道士、得過無數文學獎桂冠的廣告人等等。

結果,真正能感動人的,還是人心。但是因為這些數位工具,我們看到了生活中超乎尋常的面向,體會到虛實交錯的美感與觸動。

本書收錄這21件得獎作品,以拉頁的特殊設計,傳遞這些作品的氛圍。有些作品輕盈幽默,有些作品深沈美麗,在美好的想像中共同構築了一個沒有邊界的實驗場。數位和生活結合能創造什麼風景?本書說明了21種可能性。

也許,比賽的目的並不在於找答案,而只是一個起點,對每個參賽者和讀者提問,如何讓自己的心,如二獎得主游智晧的主題──「彷彿飛翔一樣自由」。

作者簡介:

明基友達基金會

2003 年11月,明基友達集團成立「明基友達基金會」 (BenQ Foundation) ,希望將集團內部「傳達資訊生活真善美」的企業願景,向外延伸到整個台灣社會;從核心價值觀「關懷社會」的精神出發,傳達真實、親善、美麗的感動。

商品資料

- 作者: 明基友達基金會

- 出版社: 大塊文化出版股份有限公司 出版日期:2007-06-01 ISBN/ISSN:9867059859

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝

- 類別: 中文書> 華文文學> 小說

|

![塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典 塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=11100697818)