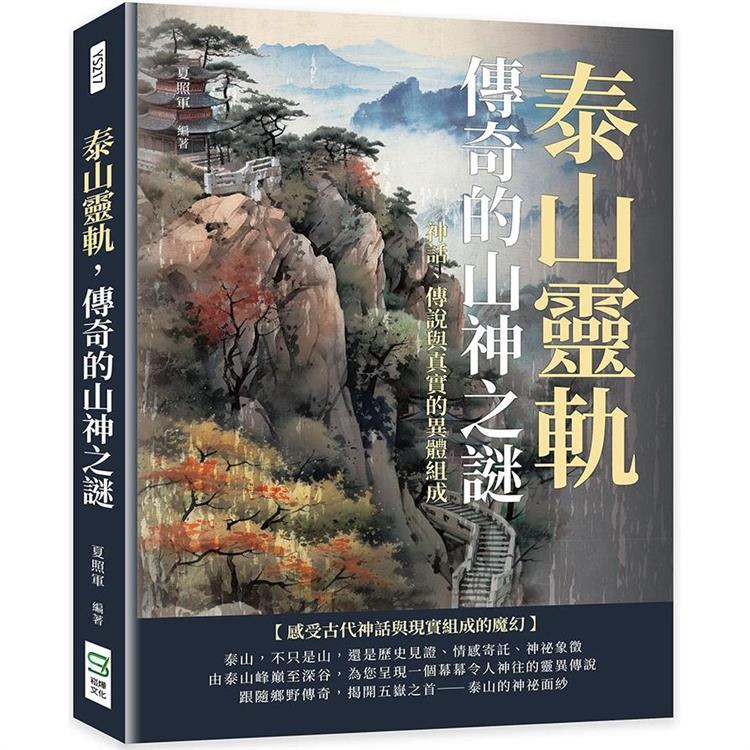

【感受古代神話與現實組成的魔幻】

泰山,不只是山,還是歷史見證、情感寄託、神祕象徵

由泰山峰巔至深谷,為您呈現一個幕幕令人神往的靈異傳說

跟隨鄉野傳奇,揭開五嶽之首──泰山的神祕面紗

靈山巍峨的故事集

泰山,不僅崢嶸的山勢於世間聞名,更以豐富的文化內涵與神話故事深植人心。本書是探討泰山神話、傳說及其與現實構成面貌的作品。從泰山腳下的金鑾之起,到遮雨松的五大夫封號,每一章都是對泰山歷史的一次深邃探尋,揭示了這座偉岸山脈與人群人物、事件糾葛的不解之緣。

古靈精怪泰山傳說

泰山的傳說千奇百怪,猶如一幅幅栩栩如生的畫卷展開。從書中,我們可以窺見泰山被視為天地靈秀之地的淵源。是劈雲斬霧的石中劍,還是仙氣縹緲的玉液泉,或羅列在泰山上的各種自然奇觀和人文景觀,書中動物園地講述了每一個故事背後的淵源和神話,讓讀者彷彿穿越千年,親臨其境。

靈蹤遍尋泰山靈軌

此篇細數泰山與無數仙佛、英雄豪傑的出現淵源,探索了泰山不僅是崇拜的對象,更是啟發的源泉。從呂洞賓的修仙地到碧霞元君的智鬥龍王,泰山似乎是神話透過這些故事,作者揭開了泰山蘊含的文化象徵與精神寓意,體現了泰山在華夏民族內心的獨特地位與影響。

歷史與神話的交融

在本書的終章,我們看到了歷史與神話如何在泰山這塊靈土中組成。泰山不僅是歷史的見證者,更是文化的傳承者,每一寸土地都承載著豐富的故事和文化記憶。從帝王封禪到民間的節慶,從古代詩人的讚歌到現代的旅遊文化,泰山一直是中國精神文化的一部分,是探索華夏民族精神和文化淵源的一個重要窗口。

共

共