影響力的兩個極端─從毛澤東看胡適

一

新文化運動中的文化革命與「無產階級文化大革命」的文化革命有內在的關聯,卻是兩個性質不同的運動。前者的重心是一場思想革命,表現為自下而上的反封建(啟蒙)的、反權威的特質,以知識革命作為路徑,具有強烈的批判精神。後者的重心是一場政治運動,自上而下發動,為權力鬥爭,以群眾運動作為路徑和手段,表現出十分鮮明的封建權威性和個人迷信色彩。兩次革命的主角包括了胡適、毛澤東。一對師情形不同,個人的關係是明顯的,但內在的脈路卻是複雜的。這裏,我僅從思想史的意義上著重顯示二者的關聯。

在現代社會中,自由主義知識份子的使命應該是文化的承傳者和創造者,又是現實的批判者和社會的良心。這種現代使命建構了自由主義知識份子的基本人格。胡適的「民主感情」,他對待傳統文化、封建勢力的批判態度和有力進取,他立身學術,對政治的干預,使得他的「民主的性格結構」呈現超然獨立的特性。甚至可以說,從「五四」走過來的一代知識份子(當時的青年學生輩)沒有不受過胡適的影響。這裏,僅以青年毛澤東為例,因為毛澤東對現代中國產生了一種胡適最初不曾預料到的決定未來政治命運的影響。青年毛澤東後來步入政壇,取得政權後,出於政治的需要,發動了一場討伐胡適的運動,以消解胡適的政治人格魅力,達到對胡適文化象徵形象的超越。同時也歷史性的完成了胡適所首倡卻並未完成的文學革命和白話文運動。

長征勝利以後,毛澤東在延安接受美國記者斯諾的採訪時說,五四前後,「我非常欽佩胡適和陳獨秀的文章,他們代替了已經被我拋棄的梁啟超和康有為,一時成為我們的楷模」 。

這是真話。

一九一八年八月十九日,毛澤東應在北大任教的楊昌濟(留學日本、德國,曾任教湖南第一師範學校,與毛澤東結交)之召到北京,隨後入北大圖書館工作,同時旁聽胡適的課,成為胡適的學生。一九一九年三月十二日,毛澤東和一群準備赴法國留學的學生一道離開北京,十四日到達上海。送走留法學生後,他於四月六日回到湖南長沙。

毛澤東沒有赴法留學,胡適的影響則是不容忽視的一點。他在一九二○年給好友周世釗的信中說:

我覺得求學實在沒有「必要在什麼地方」的理,「出洋」兩字,在好些人只是一種「迷」。中國出洋的總不下幾萬乃至幾十萬,好的實在少。多數呢?仍舊是「糊塗」;仍舊是「莫名其妙」,這便是一個具體的證據。我曾以此問過胡適之和黎劭西兩位,他們都以我的意見為然,胡適之並且作過一篇〈非留學篇〉。

胡適寫於一九一四年的〈非留學篇〉初刊於一九一四年的《留美學生年報》第三年本,又刊一九一五年十月出版的《甲寅》第一卷第十號上。青年毛澤東讀過此文,並受到很大的啟發。胡適認為中國的留學界的現狀有三大缺點:苟且速成。重實業而輕文科。不講求祖國之文字學術。針對這種局面,胡適提出的對策是:慎選留學之法和學生,痛改其速成膚淺之弊,期於造成高深之學者,致用之人才,與能傳播文明之教師。增設大學,以國內教育,而以外國留學為振興國內教育之預備。然後使我國文明可以急起直追,有與世界各國並駕齊驅之一日。他的這段話頗發人深思:

吾人苟欲輸入新知識為祖國造一新文明,非多著書多譯書多出報不可。若學者不能以本國文字求高深之學問,則舍留學外,則無他途,而國內文明永無增進之望矣!吾每一念及此,未嘗不寒而慄,為吾國學術文明作無限之杞憂也。吾故曰:留學者,救急之策而非久遠之圖也。

黎劭西即黎錦熙,是毛澤東在湖南第一師範讀書時的老師,此時為北京高等師範學校的教師。他回應胡適的白話文主張,為國語的推廣起到了極大的作用。

在長沙,毛澤東於一九一九年七月十四日創辦《湘江評論》。與此同時,胡適在北京的《每週評論》上發表了〈多研究些問題,少談些主義〉。於是,胡適和毛澤東都對對方的活動產生了反應。

毛澤東是如期把《湘江評論》寄給了胡適。胡適在八月二十四日的《每週評論》第三十六號上撰寫有〈介紹新出版物〉(署名「適」),高度評價了《湘江評論》,並表示支持湖南的學生鬥爭。他說:「《湘江評論》的長處是在評論的一方面。《湘江評論》第二、三、四期的〈民眾的大聯合〉一篇大文章,眼光很遠大,議論也很痛快,確是現今的重要文字。還有『湘江大事述評』一欄,記載湖南的新運動,使我們發生無限樂觀。武人統治之下,我們這樣的一個好兄弟,真是我們意外的歡喜。」而這篇文章正是毛澤東寫的。「民眾大聯合」的思想是毛澤東思想的一個重要方面,這一思想的確立是在《湘江評論》時期。

九月一日,毛澤東響應胡適「多研究些問題」的號召,在湖南起草了〈問題研究會章程〉,寄給北京大學的鄧中夏(〈鄧康啟事〉),刊發於十月二十三日的《北京大學日刊》。〈問題研究會章程〉中所列的大小一四四項問題(有的互為相容),是對胡適文章中所提到的問題的具體展示。思路和主旨與胡適基本一致。

一九一九年十二月十八日,毛澤東第二次到北京。這是他為反對湖南督軍張敬堯所領導的學生運動的具體工作。他前往北京,代表「新民學會」上書胡適,是想爭取胡適對湖南學生的支持。胡適晚年對助手胡頌平回憶說:「毛澤東在湖南師範畢業後到了北平,他和五個青年上書於我,─這封信,我是交給竹淼生的弟弟竹垚生保管的。在抗戰期間,放在上海,竹垚生怕生出事,把它燒掉了。」 毛澤東親自登門拜訪胡適之事,胡適的日記中有記錄。一九二○年一月十五日的胡適日記中有:「毛澤東來談湖南事。」一九二○年四月十一日毛澤東離開北京去上海。回湖南後,毛澤東寄給胡適一張明信片,內容如下:

適之先生:

在滬上一信達到了麼?

我前天返湘。湘自張去,(新)氣象一新,教育界頗有蓬勃之象。將來湖南有多點須借重先生(之處),俟時機到,當詳細奉商,暫不多贅。

此頌

教安

毛澤東寄

寓長沙儲英源楚怡小學校

七、九

胡適晚年旅居美國,讀了蕭三的《毛澤東的初期革命活動》和胡華的《中國新民主主義革命》後,追憶起當年他對青年毛澤東的吸引和影響。在一九五一年五月十六-十七日的日記上,胡適回憶說:

毛澤東依據了我在一九二○年的〈一個自修大學〉的講演,擬成〈湖南第一自修大學章程〉,拿到我家來,要我審定改正。他說,他要回長沙去,用「船山學社」作為「自修大學」的地址,過了幾天,他來我家取去章程改稿。不久他就回[湖]南去了。

胡適所說的是事實。這在毛澤東給朋友的信中可得到印證。一九二○年二月和三月十四日毛澤東離開北京之前分別給陶毅、周世釗的信中說:「湘事平了,回長沙,想和同志成一『自由研究社』(或徑名自修大學),預計一年或兩年,必將古今中外學術的大綱,弄個清楚。好作出洋考察的工具(不然,不能考察)。」 並且有進一步的設想:「我想我們在長沙要創造一種新的生活,可以邀合同志,租一所房子,辦一所自修大學(這個名字是胡適先生造的),我們在這個大學裏實行共產的生活」。「如果自修大學成了,自修有了成績,可以看情形出一本雜誌。」

隨後的事情發展是,一九二一年八月十六日毛澤東在湖南《大公報》上發表了〈湖南自修大學組織大綱〉,同時他又起草了〈湖南自修大學創立宣言〉。九月,毛澤東利用船山學社的校舍開辦的自修大學開學。原船山學社的社長賀民範為校長,毛澤東任教務長。一九二二年四月,自修大學的校刊《新時代》創刊。十一月自修大學和刊物被湖南政府勒令停辦。

湖南自修大學的創辦,培養了一批青年人,他們中的大部分後來成了共產黨的幹部。胡適卻是潛在的老師。

但作為同時代的北京大學的旁聽生(在圖書館作管理員),毛澤東發現自己被《新潮》社的名人傅斯年、羅家倫等冷落了。他在致家人的信中也表露出他在北大受「洋大人」氣的怨尤。毛澤東對胡適的敬重和同傅、羅等人的接觸,反倒加重了他的自卑,增加了他的反智情緒,他心目中對知識份子的怨惱(他每月八元收入與胡適三○○元相比,反差太大),在日後的政治生涯中漸趨膨脹。在中國革命的軍事鬥爭中,他尤其看不起那些從書本到1本的人,視他們無用。加上近代以來湘人自曾國藩、左宗棠、彭玉麟、羅澤南、胡林翼、王闓運以下,魏源、譚嗣同、楊度、蔡鍔、熊希齡、唐才常,人才輩出,經世致用,傳統士大夫入仕精神強化,兼濟天下意識膨脹,影響了廣大湘鄉學子。他們從為學中出,又不為學問所羈,求知是為了踐行,踐行中又表現出一定的反智傾向。 因此,胡適在一九四九年以後大陸的政治命運完全由毛澤東決定。他的批判胡適和發動類似新文化運動、五四運動的「文化大革命」,都有個性心理上的癥結。他除了政治權力鬥爭的需要外,在心靈深處還有欲超越早年的自卑情緒,化解五四情結的目的,再來一次文化革命,以顯示自己的個人權威和魅力,達到對胡適及五四一代人的超越,並滿足自己作為政治領袖的個人意志,進而找回他在五四時代心靈上留下的不平、損失。當然,毛澤東為中國歷史開闢了一個新的時代,使之成為一個從屈辱中奮起,成為敢於與西方抗衡的獨立、自主的大國。可以說,胡適以及一代啟蒙思想家的努力所帶來的西方化和現代化的最初基礎,為毛澤東時代營造了一個新的文化背景。正如墨子刻(即湯瑪斯‧梅茨格─Thomsa.A.Metxger)所言這個背景「有助於在中國實現一些強烈的長期受挫的願望,特別是那種希望以宇宙論為基礎建立一個道德上相互依賴的社會的願望,這是一個『徹底的』集權化、並能解決它所遇外在』問題的社會」 。毛澤東超越嚴復、梁啟超、胡適、孫中山這些早期現代化倡導者的努力,並借助他們所做的工作,加以整合、轉化─「早期改革家熱烈討論達到富強的新途徑,但未能將其視為宇宙、社會和『內在』的道德變革三者統一進程的一部分」。以一種新的意識形態的思想統攝和絕對集中的行政、經濟管理,解決人與社會、個體與集體、中國與世界的關係問題。

| FindBook |

|

有 1 項符合

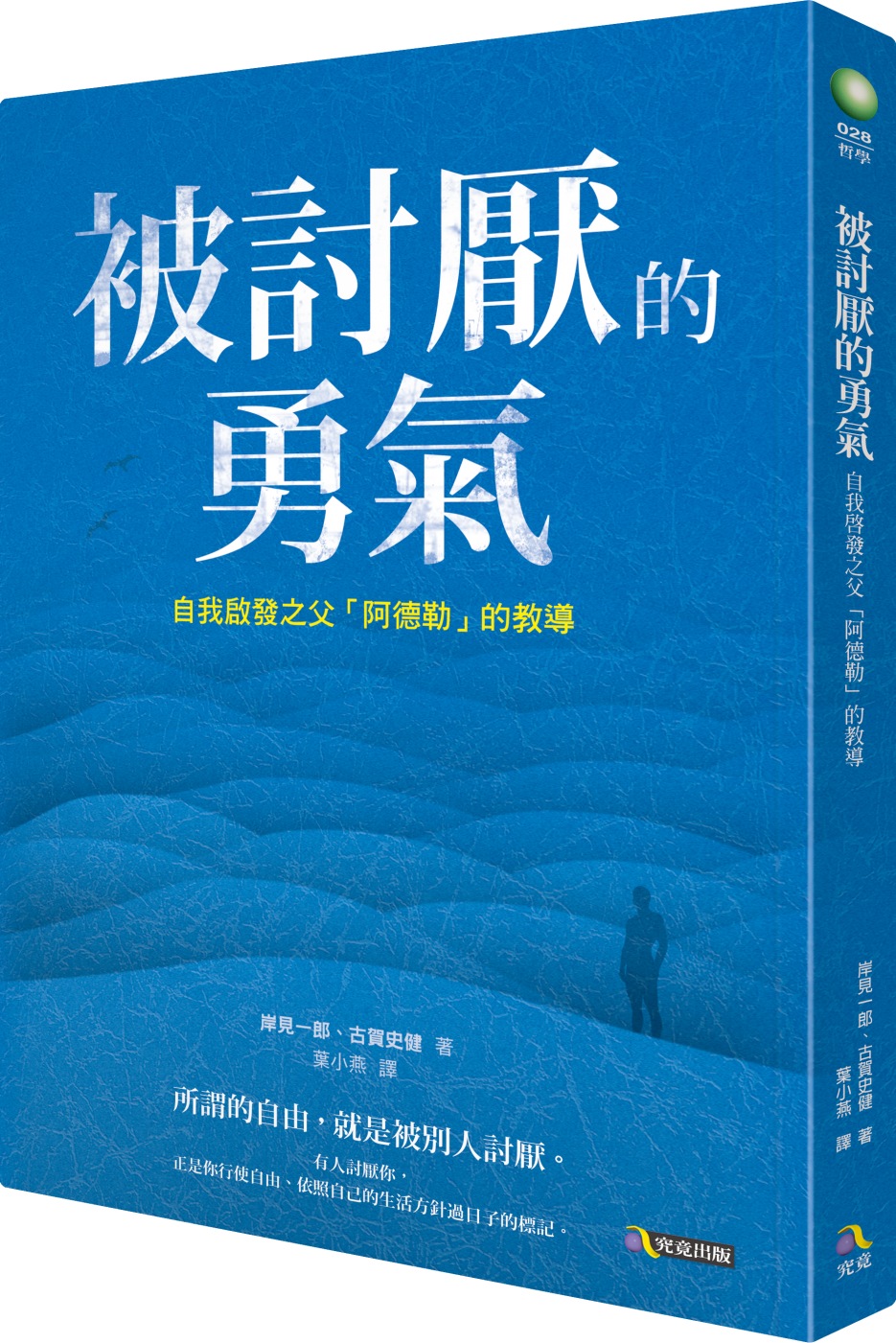

大河之旁必有大城:現代思潮與人物的圖書 |

|

$ 245 ~ 315 | 大河之旁必有大城: 現代思潮與人物

作者:沈衛威 出版社:秀威資訊科技股份有限公司 出版日期:2011-04-29  共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:大河之旁必有大城:現代思潮與人物

為了使社會發生翻天覆地的變革,需要群英薈萃,連接不斷。這就是偉大時代如此稀少的原因——這也是希臘、早期羅馬、文藝復興時期的突然繁榮顯得如此神秘的原因。疾風必須一陣一陣的勁吹才不至於平息。然後,國家大多數成員的激情持續高漲達到它的極盛時期,並且在國家內部的原動力消失之後,仍可通過純粹的慣性而保持長時期的繁榮。我們常常聽到這樣的驚嘆,即在人類歷史發展的高潮階段,而且天才層出不窮。此中奧秘就像長期以來存在的難解之謎一樣——為何大河之旁必有大城。——威廉.詹姆斯:〈偉大人物、偉大思想與環境〉

作者簡介:

沈衛威

1962年2月7日生,河南省內鄉縣人,文學博士,南京大學中文系教授。

主要著作有:

《胡適傳》、《茅盾傳》、《吳宓傳》、《東北流亡文學史論》、《升起與失落——胡適派文人集團引論》、《胡適周圍》、《大學之大》、《回眸「學衡派」——文化保守主義的現代命運》、《「學衡派」譜系——歷史與敘事》。

章節試閱

影響力的兩個極端─從毛澤東看胡適

一

新文化運動中的文化革命與「無產階級文化大革命」的文化革命有內在的關聯,卻是兩個性質不同的運動。前者的重心是一場思想革命,表現為自下而上的反封建(啟蒙)的、反權威的特質,以知識革命作為路徑,具有強烈的批判精神。後者的重心是一場政治運動,自上而下發動,為權力鬥爭,以群眾運動作為路徑和手段,表現出十分鮮明的封建權威性和個人迷信色彩。兩次革命的主角包括了胡適、毛澤東。一對師情形不同,個人的關係是明顯的,但內在的脈路卻是複雜的。這裏,我僅從思想史的意義上著重顯示二者的關...

一

新文化運動中的文化革命與「無產階級文化大革命」的文化革命有內在的關聯,卻是兩個性質不同的運動。前者的重心是一場思想革命,表現為自下而上的反封建(啟蒙)的、反權威的特質,以知識革命作為路徑,具有強烈的批判精神。後者的重心是一場政治運動,自上而下發動,為權力鬥爭,以群眾運動作為路徑和手段,表現出十分鮮明的封建權威性和個人迷信色彩。兩次革命的主角包括了胡適、毛澤東。一對師情形不同,個人的關係是明顯的,但內在的脈路卻是複雜的。這裏,我僅從思想史的意義上著重顯示二者的關...

»看全部

目錄

影響力的兩個極端─從毛澤東看胡適

胡適的小兒子思杜之死

傅斯年致《中央日報》函

〈對我父親─胡適的批判〉

〈河北高等學校教授針對教育領導工作提出批評〉

民主力量與極權專制的較量─從蔣介石看胡適

死火出冰谷─從魯迅看胡適

叛逆的復仇與自卑超越的趨同

「賽先生」的嘉年華─胡適與第一屆院士選舉

作為文化保守主義批評家的胡先驌

─科學與人文的雙重企求

茅盾的晚年─歷史及其限制

影響與接受的中國語境

─林語堂、梁實秋與「學衡派」的疏離

新文學運動的發生─文學變革的原動力

現代大學的兩大學統

─...

胡適的小兒子思杜之死

傅斯年致《中央日報》函

〈對我父親─胡適的批判〉

〈河北高等學校教授針對教育領導工作提出批評〉

民主力量與極權專制的較量─從蔣介石看胡適

死火出冰谷─從魯迅看胡適

叛逆的復仇與自卑超越的趨同

「賽先生」的嘉年華─胡適與第一屆院士選舉

作為文化保守主義批評家的胡先驌

─科學與人文的雙重企求

茅盾的晚年─歷史及其限制

影響與接受的中國語境

─林語堂、梁實秋與「學衡派」的疏離

新文學運動的發生─文學變革的原動力

現代大學的兩大學統

─...

»看全部

商品資料

- 作者: 沈衛威

- 出版社: 秀威資訊 出版日期:2011-05-01 ISBN/ISSN:9789862217238

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:288頁

- 類別: 中文書> 哲學宗教

|