自序

如果你在愛情裡經歷必然的絕望,你發現自己被拘禁在死蔭幽谷中一個完全黑暗的深井裡,你的身體浸泡在溼冷的水中,你感到恐懼、孤獨、悲苦,你吶喊,你哭泣,你沒有逃離的路子;你又如同活埋地底,你看不見週遭有一絲光線,你窒息,盡力吸入稀薄的氧氣,你放棄了求生意志,靜靜地等待死亡。此時,你唯一的拯救,是你愛的人丟下一條繩索,在高遠的井口,呼喊你的名,你便可以抓緊著繩子爬出深井;或者,你愛的人奮力掘,要你撐住,將你從地裡挖掘出來。但是你愛的人不會如此行,他厭倦你,他渴望開始一個新的、沒有你的生活,而你則慣性地、歇斯抵立地死攪蠻纏。於是,你跳入井裡,你掘地自埋。你最終發現,留在井裡、地底,是最好的選擇、惟一選擇,只有如此。

當一個人患上了這樣痛苦的愛情/失戀幽閉症(love/lovelorn phobia),形成難以治癒、內化了的憂鬱,日夜與瘋狂與死亡為伍。經由如此可佈的經驗,我對於人類可以忍受愛情殘酷的、反覆的、一而再再而三的、永遠盼望的、必然絕望的、死不悔改的折磨,感到震撼。唉!人是什麼?人性是什麼?愛是什?愛情是什麼?我驚訝的意識到愛與愛情之間,存在著一種本質上 的差異,愛使人存活,愛情置人於絕境;愛有普遍性,愛情有特殊性;愛期待愛情的生活,而愛情的傷痕須要愛的治癒。

當一個人強烈的、固執的要將愛情的不貞性轉換持穩定不變的愛,卻喪失了愛情裡苦澀與甜美的味蕾。我要那個人給我獨一無二的情感,那個人要決定除了我,此生不再有其他人的存在,他身軀不再疊再另一個人身上(他慣常如此)。也就是說,那個人要背起我們愛情底十字架,我們要面對面底釘在十字架上,我們的手、我們的腳,交互重疊地被生鏽的長釘穿透,鮮血混合地、慢慢地滲漏,炙熱的汗水從我們的髮根迸出,流過我們的額、我們的臉頰、我們的唇舌,我們的身體沾黏溼透,我們的呼吸急促,我們的雙眼緊貼著對方。如此,成了!滿足了!於是,在死裡一起復活,在我們惟一的道路;或者,那個人,可能是我自己,實在受不暸這樣劇烈的折磨,就從十字架上脫身,逃跑了;而另一個人,赤裸裸地留在十字架上,雙手、雙腳被長釘穿透,頭已垂下,內臟掉入腹腔,鮮血流進,仍然,等待著。

人的一生多在愛情與婚姻中擺盪,在責任與自由中掙扎。在我的內心深處,常常聽見一種微弱而堅韌的呼喚,盼望著有一天,能擁有一個人完全的、安靜的、平和的、不受干擾的、不被質疑的、不被控訴的生活;渴望,能在現實中遠走高飛,去一個夢想中陌生的地方,重新活下去,將往日像一件舊大衣脫下,留在不復記憶的過去。我想,可能有些人像我一樣,在熙攘人群中,戴著政治、宗教、社會強迫性打造的道德面具,懦弱、害怕、期待、失望、孤獨地過完了這冗長又短促的一生。其實,我們是渴望著理解和配合、崇景著愛情和婚姻、又希冀著自由和奔放,而永遠地盼望、絕望與寂寞底一群人。我們像夜晚天空中遙遠的星子,在看來美妙、永己的星雲哩,其實我們和另一顆星子的距離最少有幾萬光年,我們這負載著軀體和心靈的孤獨本我,在有限的生命中,如何跨越過這浩瀚宇宙裡的無涯尺度,去和另一個人真正的契合?

一個人往往無法與愛的人結合,或者與不愛的人結合,如此殘缺與毀滅了彼此的一生。那麼,怎麼樣才能在反覆回顧與盼望原初幻滅與想像的愛情裡,完好地活完剩餘的半生?於是,重新去愛,永遠是人類最珍貴的學習。

楊雨亭

二〇一六年,一月,台北,陽明山麓,初冬。

| FindBook |

|

有 1 項符合

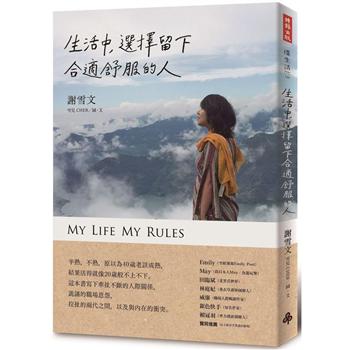

寂寞的螳螂:楊雨亭詩集的圖書 |

|

$ 281 ~ 304 | 寂寞的螳螂

作者:楊雨亭 出版社:華岩 出版日期:2016-01-07 語言:繁體/中文  共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

詩集

詩歌是一種有節奏和韻律、表達凝練、結構多樣、用於反映生活和表達情感的文學體裁。 詩歌被認為是文學最初的起源,其最初發生於尚未有文字的人類社會,以口語的形式流傳,並與音樂、舞蹈結合。最早的詩歌可以追溯到史前時代非洲的狩獵詩。較為早期的詩歌包括:中國的古代民歌《詩經》;建於公元前25世紀的非洲金字塔中發現的金字塔銘文;西亞美索不達米亞文明的《吉爾伽美什史詩》;梵語文學中的吠陀;祆教文學裡的伽薩;荷馬史詩,包括《伊利亞特》和《奧德賽》。亞里斯多德的《詩學》曾企圖界定詩歌,主要聚焦於修辭以及戲劇、歌曲與喜劇中措辭的運用。後來人們認為詩的特點在於可以吟誦,以及如字句段落的格式與韻律的要求,並強調詩的美感,稱為韻文,以此與散文相區別。至二十世紀中期,詩的定義轉為寬鬆,即以語言作的基本創作。詩能夠自成一格,也能與其他藝術相結合,如詩劇、歌詞或散文詩,文字配上音樂則稱為歌。詩歌將觀察、意識等結合,以正式或者非正式的、有韻律的形式表達。詩歌所表達的內容與情感範圍很廣,包含敘述性、戲劇性、諷刺性、訓誡式、情色和個人形式等等。。

詩歌是一種有節奏和韻律、表達凝練、結構多樣、用於反映生活和表達情感的文學體裁。 詩歌被認為是文學最初的起源,其最初發生於尚未有文字的人類社會,以口語的形式流傳,並與音樂、舞蹈結合。最早的詩歌可以追溯到史前時代非洲的狩獵詩。較為早期的詩歌包括:中國的古代民歌《詩經》;建於公元前25世紀的非洲金字塔中發現的金字塔銘文;西亞美索不達米亞文明的《吉爾伽美什史詩》;梵語文學中的吠陀;祆教文學裡的伽薩;荷馬史詩,包括《伊利亞特》和《奧德賽》。亞里斯多德的《詩學》曾企圖界定詩歌,主要聚焦於修辭以及戲劇、歌曲與喜劇中措辭的運用。後來人們認為詩的特點在於可以吟誦,以及如字句段落的格式與韻律的要求,並強調詩的美感,稱為韻文,以此與散文相區別。至二十世紀中期,詩的定義轉為寬鬆,即以語言作的基本創作。詩能夠自成一格,也能與其他藝術相結合,如詩劇、歌詞或散文詩,文字配上音樂則稱為歌。詩歌將觀察、意識等結合,以正式或者非正式的、有韻律的形式表達。詩歌所表達的內容與情感範圍很廣,包含敘述性、戲劇性、諷刺性、訓誡式、情色和個人形式等等。。圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:寂寞的螳螂

詩人嘗試以過往愛情寂寞與絕望底故事,寫出喜劇中的悲劇、又復悲劇中的喜劇。

愛情,是一把打開覆蓋人性面具的鑰匙,搜尋藏有本我的核仁,洞穿偽善的世界,引導人們脫離社會性的桎梏,跨越法律、道德的欄柵,恢復喪失的人性,回歸人本有尊嚴的原貌。

然而愛情又往往被罪所侵蝕,被愛的人所挾制。於是,人,在盼望與恐懼底追索下,思想如何安置無望的愛情。

TOP

作者序

自序

如果你在愛情裡經歷必然的絕望,你發現自己被拘禁在死蔭幽谷中一個完全黑暗的深井裡,你的身體浸泡在溼冷的水中,你感到恐懼、孤獨、悲苦,你吶喊,你哭泣,你沒有逃離的路子;你又如同活埋地底,你看不見週遭有一絲光線,你窒息,盡力吸入稀薄的氧氣,你放棄了求生意志,靜靜地等待死亡。此時,你唯一的拯救,是你愛的人丟下一條繩索,在高遠的井口,呼喊你的名,你便可以抓緊著繩子爬出深井;或者,你愛的人奮力掘,要你撐住,將你從地裡挖掘出來。但是你愛的人不會如此行,他厭倦你,他渴望開始一個新的、沒有你的生活,而你則慣...

如果你在愛情裡經歷必然的絕望,你發現自己被拘禁在死蔭幽谷中一個完全黑暗的深井裡,你的身體浸泡在溼冷的水中,你感到恐懼、孤獨、悲苦,你吶喊,你哭泣,你沒有逃離的路子;你又如同活埋地底,你看不見週遭有一絲光線,你窒息,盡力吸入稀薄的氧氣,你放棄了求生意志,靜靜地等待死亡。此時,你唯一的拯救,是你愛的人丟下一條繩索,在高遠的井口,呼喊你的名,你便可以抓緊著繩子爬出深井;或者,你愛的人奮力掘,要你撐住,將你從地裡挖掘出來。但是你愛的人不會如此行,他厭倦你,他渴望開始一個新的、沒有你的生活,而你則慣...

»看全部

TOP

目錄

自序

第一部 詩

愛情是真理的光

逝去的愛情

愛情的奴役

愛情的不貞

情人的姿態

復活中的愛情

愛情與死亡的變奏

我們會幸福

第二部 散文

燃燒中的愛情

愛情的喜劇性

愛情的新道德

末了

後記

作者簡介

第一部 詩

愛情是真理的光

逝去的愛情

愛情的奴役

愛情的不貞

情人的姿態

復活中的愛情

愛情與死亡的變奏

我們會幸福

第二部 散文

燃燒中的愛情

愛情的喜劇性

愛情的新道德

末了

後記

作者簡介

TOP

商品資料

- 作者: 楊雨亭

- 出版社: 華岩出版社 出版日期:2016-01-07 ISBN/ISSN:9789868420922

- 語言:繁體中文 裝訂方式:精裝 頁數:198頁

- 類別: 中文書> 華文文學> 現代散文

|

![塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典 塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=11100697818)