保羅.艾倫除了是眾所周知的微軟共同創辦人,還曾在許多領域上立足,從航空業、科學到搖滾樂,從運動到慈善事業。他對事物的熱情與好奇徹底改變了現代人類的生活方式。

故事開始於一九七四年十二月一個下雪的冬天,艾倫在哈佛廣場買到了最新一期的《大眾電子學》雜誌,他立刻分享給好友比爾.蓋茲,當時蓋茲還是哈佛大學的學生。雜誌的封面故事是報導全世界第一台真正的個人電腦Altair 8800。艾倫知道,他們有能力為這部電腦撰寫程式。當蓋茲同意一起為Altair 8800撰寫BASIC程式時,他們從此展開數位時代一個最具影響力的夥伴關係。

微軟早期的發展已被討論過無數次,有許多說法和著作,但艾倫十分低調,從未發表他個人的意見和看法。在這本讓眾人期待已久的回憶錄裡,他首次袒露自己的觀點,說出他和蓋茲之間複雜的關係,並揭開微軟如何成為最具影響力的科技公司的祕密,過程有令人振臂歡呼的勝利,也有可怕的低潮。

艾倫在一九八三年離開微軟之後,生活依然多采多姿。他買下了一支職業籃球隊、一支職業美式足球隊,還創立「艾倫腦科學研究所」,協助建立人類的腦部圖譜、希望解決腦部疾病,是對社會積極貢獻的超級慈善家,並因此於二○○七年及二○○八年連續獲選為《時代》雜誌的年度最具影響力百大人物。他獨立投資的「太空船一號」更是第一艘飛進太空的民間太空船。艾倫從一個喜愛閱讀和科學實驗的小子成長為勇不放棄夢想的實踐者,如此真實的故事令人驚豔。

不論你是懷著夢想的奮鬥者、創業家、科技業者或喜愛成功人士故事的人,本書都將令你受益良多,你絕不應錯過。

書籍重點

~紐約時報暢銷書~

21世紀就是他想像出來的!

「沒有保羅.艾倫,就沒有微軟!」——比爾.蓋茲

《時代雜誌》年度百大人物

微軟最低調的創辦人第一次真情告白

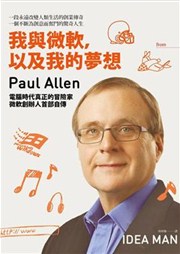

Paul Allen──電腦時代真正的冒險家、微軟創辦人首部自傳

一段永遠改變人類生活的創業傳奇

一個不斷為創意而奮鬥的驚人故事

作者簡介:

保羅.艾倫(Paul Allen)

一九七五年與比爾.蓋茲(Bill Gates)共同創辦微軟,並擔任首席技術師,直到罹患何杰金氏病並在一九八三年離開該公司。艾倫於二○○七、二○○八年入選《時代》雜誌年度最具影響力的「百大人物」,二○一二年身價高達一百四十億美元,在《富比世》富豪排行榜排名全球第四十八位。他是美國職籃波特蘭拓荒者隊、職業美式足球西雅圖海鷹隊的老闆以及火神公司(Vulcan Inc.)董事長,也是坐擁數十億美元專利的技術專家,並且積極從事慈善事業、贊助各項研究,創辦了艾倫腦科學研究所。他現居於美國華盛頓州麻沙島。

譯者簡介:

胡瑋珊

國立中興大學經濟學學士,目前專事筆譯與口譯,譯作包括《如何下決定》、《合作的競化》、《巴菲特也會犯的錯》、《不再迷路》、《1/10與4之間:半全球化時代》等。

章節試閱

第一章 契機

一九七四年十二月一個週末午後,我在走向哈佛廣場的路上,對於自己的人生將會出現什麼變化一無所悉。在這飄著些雪花的寒冷冬日,二十一歲的我面對的是不確定的未來。女朋友幾個星期前剛返回三千哩外我們在西雅圖的家鄉。我再三個學期就可從華盛頓州立大學畢業,過去兩年來我已休學兩次。我在漢威公司(Honeywell)有個要死不活的工作,有間癟腳的公寓套房,和一輛耗油的一九六四年份克萊斯勒紐約客房車。除非暑假之前出現什麼轉機,否則我就會回去學校把書念完。

那些日子之中有個經常穿梭於我生活中的人,名叫比爾.蓋茲(Bill Gates),他是哈佛大學的學生。我們在湖濱中學(Lakeside School)便認識了,那時他八年級、我十年級,自此之後就是共犯結構。比爾跟我一塊學會怎樣解構電腦程式碼。我們十幾歲的時候就一起開過一家失敗的公司,並肩設計專業程式。當初就是比爾誘我搬到麻薩諸塞州,打算休學以加入一家科技公司。後來他留了條後路回到校園。就跟我一樣,他好像也有無窮的精力,隨時準備嘗試一些新的東西。

比爾跟我一直在四處尋覓商業專案計畫。我們知道自己在軟體領域有些天分,猜想日後終究會從事這方面的工作。我們在哈佛比薩屋邊喝咖啡或邊大啖臘腸比薩時,會一邊幻想著日後創業的前程。有一次我問比爾:「如果一切順利的話,你覺得我們公司可能會發展到多大的規模?」

他說:「我覺得我們可能做到有三十五個程式設計人員的規模。」我覺得這番話聽起來好有野心。

自從積體電路技術在一九五○年代乍露曙光以來,思維高瞻遠矚的人士便遙想日後會出現功能更為強大、更具經濟效益的電腦。一九六五年,在《電子學》(Electronics)期刊裡,年輕物理學家戈登.摩爾(Gordon Moore)便具體做出這樣的預測。他主張,單一矽晶片的最大電晶體數目每年會增加一倍,但晶片成本並不會因此增加。摩爾在一九六八年共同創辦英特爾(Intel)以後,將這個速度修改為每兩年增加一倍——這樣的速度還是非常驚人。沒有多久,電腦處理速度和磁碟儲存容量也出現類似的發展趨勢。這樣的觀察雖然簡單,但卻有深遠的意義,至今依然準確。由於科技日新月異的持續發展,電腦變得越來越快、越來越便宜。

一九七二年三月,《電子學》宣布英特爾8008問世。它的八位元架構可以處理的問題比起4004更要複雜得多,可以支援高達16K位元組的記憶體,足以執行一般大小的程式。企業界把8008視為低預算的控制器,可以用於交通號誌或是輸送帶(比爾跟我後來在我們公司剛起步時基於同樣的想法,將8008應用於交通流量分析上)。不過,我知道這款第二代的微晶片只要有機會,能做的遠遠不止於此。

我真正重大的點子都始於奠基發展的階段——以這個例子來說,就是英特爾早期微處理器晶片的演進。然後我會提出幾個基本的問題:這個頂尖技術將朝什麼方向發展?有什麼是應該存在、但尚未問世的?我可以創造什麼東西來滿足需求、以及有誰或許可以加入改革行動的行列?

當我有了獨到見解,它總是結合兩種以上的元素,並生出新的技術和突破性的用途,造福潛在的廣大群眾。就在8008問世幾個月之後,我的腦海之中突然湧現這個靈感:要是微處理器可以執行高階語言(撰寫一般用途程式的重要工具)的話會如何呢?

從一開始,我就認定我們可以利用BASIC(初學者通用符號指令碼)。比爾與我早在湖濱中學初學電腦時就學過BASIC這種相對單純的語言。

我問比爾:「我們為什麼不為8008開發BASIC程式?」

他狐疑地看著我說:「因為它會慢到很可悲。BASIC本身就會占用所有的記憶體。馬力不夠——那會是浪費時間。」我思索一下子之後也覺得他或許說對了。他接著說:「當他們推出更快的晶片時,通知我一下。」

比爾跟我已找到合作的默契。我是出點子的謀士,無中生有想出東西的人物。比爾仔細聆聽之後會提出質疑,然後找出我最好的點子,進而實現。我們的合作有股自然的張力存在,不過大多數時候都很有成效、進行得很順利。

早在去麻州之前,我就在思考下一代的晶片,這必須要在短時間內推出。我那時候就很篤定一定有人會用這種新的晶片開發電腦——像是迷你電腦的東西,但價格親民到會顛覆市場。我寫信給英特爾探詢當地可以配合我們交通流量分析機業務的8008供應商,信中也問及他們的未來規畫。

當時我無從得知的是,卓越的晶片設計師法金(Federico Faggin)已在敦促英特爾的管理階層開始開發8080。《電子學》後來在一九七四年春天首次披露這件事。這款最新微處理器能夠定位到的記憶體容量比以前的機種多了四倍,性能也更為強大三倍,而且更容易為其撰寫程式。

有件事情似乎是肯定的:對於可以跑BASIC的微處理器而言,8080是符合條件的晶片。我一看到這個新聞,便對比爾說:「這就是我們在談的晶片。」我對他大加讚揚8080的好處,三百六十美元的划算價格就更別說了。比爾也認同8080的確可行,而且價格也很好。不過要從頭撰寫BASIC程式工程浩大,這是我們以往從未做過的事情,事實上當時還是沒有任何一台跑這個語言的電腦存在。這點意味沒有市場。「你說得對,這是個好主意,」他說,「等到有台可以跑這個程式的機器出現時,再回來跟我說。」

我不斷敦促比爾重新考慮,助我開發一款8080 BASIC,以免別人搶得先機。「讓我們開家公司吧,」我這樣說,「如果我們繼續等下去的話,就會為時已晚——我們會錯過這個機會!」但那是我一廂情願的想法。比爾還沒有做好準備,我也不能在沒有他的情況下逕自衝刺。我要搬到波士頓的目的,就是希望我們兩人可以團隊合作,開創出一番特別的事業。

我們兩人都知道即將出現重大的變化。可是,直到在哈佛廣場上那個冷冽的十二月天,我們才知道具體的輪廓。

城外消息書報攤坐落在廣場的中央。哈佛合作社書店就在附近,我常去那找書;對面則是布里翰冰淇淋店,比爾跟我常來這裡買巧克力奶昔。我每個月都會到書報攤看看期刊,像是《無線電電子學》(Radio Electronics)和《大眾科學》(Popular Science)。只要引起我注意的刊物,我都會買。就跟大多數的雜誌刊物一樣,《大眾電子學》(Popular Electronics)所印的出刊日期會比實際的推遲一兩個星期。我要找一月新發行的那一期,我就那一期還沒看。封面的標題這樣寫著:

專案重大突破!

全世界第一台迷你電腦套件,可與商業機種抗衡……

「ALTAIR 8800」節省一千美元以上

就在這些大號字體下方的照片上,有一個灰色的箱子,前方面板上頭有好幾排燈和二進位交換開關,正是我腦海裡想像的模樣。由於這份雜誌的讀者多是低成本DIY的族群,所以我知道,內頁講的必然是單一的微處理器;若是傳統大量的晶片,那麼成本便會過高。我心中還有個問題:那個微處理器是性能有限的英特爾8008,還是馬力強大的8080?我猜想——心中也這麼希望——是8080。

我從架上拿下一本《大眾電子學》,快速翻閱之下,心中的期待跟著升溫。我在第三十三頁找到這篇報導,上頭還有另外一張Altair的照片,配上大力推銷的標題:

ALTAIR 8800

史上性能最強大的迷你電腦——不到四百美元便可打造。

這篇由MITS(這台電腦的製造商)的艾德華.羅伯茲(H. Edward Roberts,暱稱艾德.羅伯茲或艾德)和威廉.葉慈(William Yates)所寫的報導,第一句寫的就是我和比爾夢寐以求的:「家家戶戶都有電腦的時代——科幻小說作家最喜歡的題材——已經來臨!」Altair 代表「發展成熟的電腦,現在可在市場上和精密的迷你電腦相抗衡」,可是「價格卻在彩色電視訊號接收器的水準」。

接下來的這一段寫得更為明確:「從許多方面來說,〔Altair〕代表電子設計和思維革命性的發展……其中央處理器採用新的LSI〔大規模整合〕晶片,性能比起以前的IC處理器要強上好幾倍。」那個CPU就是8080。比爾現在得到他的答案了!我想。

我丟下七十五美分買了雜誌,跑過六個滿地泥濘的街區,到比爾在哈佛的克瑞爾宿舍的房間。我衝進去的時候他正在為期末考(那時候正是一年一度的期末考期間)抱佛腳。「你還記得跟我說過什麼嗎?」我上氣不接下氣地說,覺得終於得到平反。「當有人推出用8080的機種時來跟你說?」

「對,我記得。」

「嗯,就是這了,」 我拿起那本雜誌炫耀地說,「來看看!」

比爾在讀這篇文章的時候,開始前後搖晃他的座椅,這是他深深專注的跡象。我看得出來他大為激賞。「這是可以拓展的,就跟迷你電腦一樣,」他喃喃地說。套裝售價三百九十七美元,比起單買8080晶片的零售價沒有多出多少;Altair基本配備的記憶體只有256位元組,剛好夠執行亮燈的程式。不過只要外加記憶卡,就會有比較多的功能,若再裝上一個輸入╱輸出板和輸入╱輸出卡式錄音機。或一台租用的電傳打字機,那你不到兩千美元就可以弄出一台有用的機器。可負擔的價格將會改變一切——不光是對業餘愛好者而已,對科學家和商業界人士也都是如此。Altair似乎可以執行BASIC之類的互動語言,這正是過去三年來不斷縈繞在我腦海的點子。

我們看到的是第一台商用的個人電腦。

比爾放下雜誌,我們開始規畫接下來的策略。好消息是,我們的火車終於要駛離車站。壞消息則是,我們不知道到底趕不趕得上這班列車。這篇文章雖然模糊地提到BASIC和FORTRAN,但對於MITS是否已有以8080為基礎的程式語言、或已有這樣的程式語言在開發中,則語焉不詳。這兩種情形只要說對一個,我們就會被時代淘汰。

我們滿心期望地寄了封信給MITS的總裁,講述我們以前的交通流量機,暗指我們有BASIC程式可以準備推出。信寄出之後沒有聽到回音,我們於是決定打電話給他。「你應該跟他們談。你比較年長。」比爾說。

「不,你應該去談,你比較擅長這類事情。」我說。後來我們妥協:比爾打電話,但會假裝是我;當跟MITS面對面的時刻來臨時,則是我去。我那時正在長鬍子,至少看起來像個大人,比爾則還是一臉稚氣(他一直到三十幾歲,要買酒喝還得出示身分證證明已經成人),說他還是高二生都有人信。

「我是艾德.羅伯茲。」

「我是波士頓的保羅.艾倫,」比爾說,「我們快要開發完成給Altair用的BASIC程式,我們想來展示給您看。」我很佩服比爾的膽識,但又擔心他扯得太離譜,因為我們連第一條程式碼都還沒寫呢。

羅伯茲有興趣,可是他每天會接到十通同樣的電話。他跟比爾說,他已經跟每個打來的人都宣告過:第一個帶著真的可用的BASIC程式走進他在阿布奎基(Albuquerque)的辦公室大門的人就可以得到Altair的合約。(艾德華日後以他獨特的風格重述這個故事,他說之所以採用BASIC,是因為「任何一個白癡立刻都可以教得會怎樣使用」。)他說他們在這時候沒有什麼可做的。MITS還在為內部開發的記憶卡除錯,他們需要這些記憶卡以便在Altair上執行BASIC的示範。它們一個月之後就會準備好可為我們利用。

這整個對話花了五分鐘。談完之後,比爾跟我互望。談論怎樣為微處理器撰寫程式語言是一回事,可是真的去完成那就是另外一回事。後來,我發現MITS自己的工程師也質疑8080 BASIC的可能性。

要是我們年紀大些、懂得多些,比爾和我說不定會被眼前的任務恫嚇住。不過,我們年紀還輕,也夠青澀,所以還相信自己說不定有達成的能耐。

第十八章 連線的世界

在第一個圖形介面瀏覽器問世前幾個月,一九九二年十一月,我告訴《商業週刊》我們正處於「連線世界」的浪頭,連線的影響將無遠弗屆。「到了某時間點,」我說,「在工業化世界裡,每一個人都有管道使用電腦,而連線在一起。」我早在微軟初期就有這樣的願景,我老對比爾大談未來將會四通八達的連線,人們可從任何地點、在任何時間取得服務和資訊。我在一九七七年接受《微電腦介面》訪談時,便預料個人電腦對社會的影響力將會遠遠超過口袋型計算機:

……電腦——我說的是家庭擷取資訊的系統——我認為它是比只會加減乘除的機器強大得多的概念。絕對如此。如果你將〔電腦〕發揮到極致,說不定能透過它購物、處理所有的帳單;如果你是程式設計師,還能在家裡工作,連門都不用出了。這是個巨大的改變。

一九九○年代初期,社群應用服務剛開始打下根基。人類追求連結的天性激出了CompuServe和美國線上等網路服務公司的發展,而這樣的追求仍繼續不停歇。就跟個人電腦一樣,「連線世界」符合我心中的「大創意」的標準,也就是有兩個強大要素的結合。一九九二年三月三十一日我對《紐約時報》表示:

追根究底來說,你看到的是寬頻數據通訊的普及,以及成本非常便宜的電腦運算能力。如果將這兩個要素結合起來,便能實現許多很有意思的事情。

那時候,數位光纖技術和新的壓縮技術有望帶來快如閃電的雙向多媒體網路,成為新產品和應用服務的全球平台。高速數據傳輸——所謂的資訊高速公路——將會重新界定我們溝通、學習和娛樂的方式。電腦不再只是工作的工具,而是各式各樣內容的媒介。

在我看來,這些發展並非臆測。我很肯定寬頻網路日後將會興建,而人們將會用它上網。比較難以預測的是用什麼工具來實現這樣的連結?是衛星還是電纜?是電信、無線網路,還是人們尚未想像出的事物?不過,不論日後這樣的傳輸系統如何發展,我都決心參與。我投資一百多家網際網路、媒體和通訊公司,預料有些能淘出金子、有些則否。在連線世界剛成形時,我盡量分散投資似乎是明智之舉。

當我在連線世界尋覓商機時,售票服務事業跟我似乎是天作之合。這個市場擁有龐大的客戶,我可為各種互動式的功能增添價值:搜尋功能、預約、座位位置繪圖。一九九三年十一月,微軟在競標的最後關頭退出之後,我以三億美元買下Ticketmaster的八成股權。隨著這筆交易而來的還包括了這家公司態度強硬的總裁兼執行長佛瑞德.羅森(Fred Rosen)。他自從一九八二年加入Ticketmaster以來,將原本岌岌可危的區域票務提供商扶植為價值十億美元的業界巨擘。他跟體育館達成交易,預付款項買下獨家權利,沒有人敢跟他爭。

我認為佛瑞德和我應該增進彼此的了解,因此飛到洛杉磯跟他吃晚餐,接著去看史提利丹樂團在好萊塢露天音樂劇場的重新合體巡迴演唱。我們透過Ticketmaster拿到很棒的座位,在第十排的中央,但佛瑞德大半時間都在夢周公。他不是個音樂迷。

Ticketmaster透過兩種顧客服務模式建立市場霸主地位。假設你想要看U2的演唱會,你可以:(a)在佛瑞德設於唱片行的零售票口排隊,(b)打電話給Ticketmaster的電話票務中心,指望接電話的人不會讓你等太久。我解決的辦法是將業務搬到線上進行。我們可以打造一個網站,把我們的服務跟體育和娛樂結合,從美式足球超級盃乃至於滾石下一次全美巡迴演唱會都買得到票。這點子很新鮮;亞馬遜網路書店兩年之後才成立,電子商務還在襁褓之中。有些業者跟美國線上或Prodigy合作提供機位和飯店預約的線上服務,但娛樂業尚未在網路上售票。

佛瑞德.羅森肯定還沒趕上這樣的趨勢。他的事業雖然已經電腦化多年,但對於把業務轉到線上經營的點子,卻死命不從。我每隔一段時間就會問他,新的票務系統開發得如何了,佛瑞德就突然拉高分貝、變成老派的行銷人:「我絕對不會在線上賣票,因為銀行不會接受信用卡,顧客也不會相信網路安全性!你得相信我,保羅!」

我把電話聽筒自耳邊遠遠拿開,試著插嘴:「不過佛瑞德……」

「你不懂這個業務,保羅!我做了一輩子,人們不會在家裡把票列印出來。這絕對行不通,保羅!我不會答應的!而且票可能出現偽造或盜竊,要是這樣,我們該怎麼辦?」

「不過佛瑞德……」

「我的客戶不是那些買票的人,而是體育館,他們不會接受這樣的點子!就是不行!」吼了二十分鐘之後,他終於冷靜下來,喃喃說:「還可以,我們有進展,就要完成了。」

兩年之後,佛瑞德不情願地將售票網頁掛上網路。軟體工程十分浩大,要處理信用卡結算、用戶認證和即時資料庫更新。終於一切準備就緒,當第一號顧客完成第一樁交易時,我們的網路人員打電話給他說:「恭喜,您剛剛買到了網路歷史上第一張演唱會門票!您可以告訴我們為什麼打算在網路上購買呢?」這個人說:「因為我不喜歡跟人說話。我不喜歡跟你說話。」接著便把電話掛了。

我在一九九七年將Ticketmaster的持股賣給拜瑞.迪勒(Barry Diller)的家庭購物網(Home Shopping Network),換取迪勒的美國網路(USA Networks)股權。我在二○○二年把那批股票賣掉,得到兩倍於當初投資額的收益。拜瑞與佛瑞德拆夥,沒有多久Ticketmaster就有九成的業務是在線上進行。

我買下Ticketmaster那段時期,正在處理一個有關連線世界的核心問題:人們在寬頻網路最想要哪一種內容?我為了找到答案,成立星潮公司(Starwave),是新媒體的軟體出版公司,並且聘請一位頗有野心的總裁麥克.史萊德(Mike Slade),他曾經擔任微軟經理。我們腦力激盪探尋市場的可能性。我們兩人都是體育迷,提出來的第一個點子或許也是我們最棒的點子:開發全世界最周延的運動資訊資料庫。

體育本質上是數據導向,而數據是很適合電腦軟體處理的材料。有許多人每天都會追蹤體育賽事資訊。史萊德與我希望打造比《西雅圖時報》更深入的新聞(《西雅圖時報》體育版的空間難以容納所有的比賽得分)。我們希望能夠囊括每一局得分,甚至每次投球的表現。最重要的是,我們想要大量的統計數據,好讓球迷想找什麼都有。

現有的網路服務只是將美聯社的體育新聞丟到線上,這表示要打敗他們並不會太難。我們在跟美國線上的競爭對手交手過後(他們沒有多久就倒了),新的計畫是跟聲譽卓著的體育品牌合作,直接在網路上發新聞。那時候的網路人口還很零散,網頁下載速度只有慢與更慢之分。史萊德的人員在打造的網站根本還沒有基礎設施可以支援。不過後來事實證明我們的策略成功。獨立的網站透過超文本跟許多其他網站相連,可提供更豐富、更具想像力的內容,這是科技界任何封閉花園都難以匹敵的。而且我們發現,如此可以賺到更多的錢。

《運動畫刊》對此敬謝不敏,但ESPN對我們的點子反應不錯。ESPN是成立沒幾年的電視網,隸屬Cap Cities旗下,它以半個小時的全國性節目《運動中心》造成轟動之後,渴望拓展到線上。根據我們一九九五年簽下的五年授權協議,星潮公司將為ESPN提供原創內容,並負責管理網站。ESPN將會利用本身在空中轉播領域的資源來推廣網站,每小時會顯示網址兩次。營收將由雙方平分。

我們那年春天推出網站SportsZone,在極短時間內便讓體育報導煥然一新,結合地方報紙的焦點新聞和雜誌的深度報導、電視轉播的立即性以及網際網路的即時性。SportsZone在全美男籃錦標賽四強賽的週末首度問世,那一年剛好在西雅圖舉行,我們把握這個機會,首度在網站上放了比賽的精彩片段:綽號「莊稼漢」的瑞夫斯(Bryant Reeves)在國王球場的練習賽中扣碎了籃板。雖然影片尺寸只像郵票一般大小,而且一定要高速連線才能播,但還是造成了轟動。

SportsZone是最早即時提供比賽數據的先鋒(我們的NBA比賽分數每場會更新三次,這在當時前所未聞)。我們是第一家將通訊社新聞分門別類的業者(體育╱棒球╱俱樂部╱舊金山巨人隊╱貝瑞.邦茲),也是第一家提供互動式統計數據資料庫的公司。我們擁有原創的體育遊戲、線上民調、比賽進行時的線上聊天室。到了勞動節時,我們更為SportsZone的「前廊」加上付費用戶區:這顯示了只要有強大的線上內容,就能賣廣告和贏得訂戶青睞。

我們很快就建立強大的內容基礎,擁有六萬個文字頁面、六千張照片、兩千五百個錄音檔、一千個影片檔。SportsZone無疑成為全世界最大的體育版塊。但一九九五年美國家庭只有百分之七上網,而且幾乎全利用撥接式的數據機。低頻寬使得我們多數的網頁過於緩慢而不實用。我們擁有業界最優良的產品,但要如何才能接觸到大眾?

不過幸好還有「上班打混」的市場。人們在辦公桌攤開報紙看可能會覺得不安,但可能會在電腦螢幕前偷閒個兩分鐘,查詢球隊的比賽得分。SportsZone的流量於週一早上達到高峰,那時候年輕上班族會在辦公室用乙太網路上網查詢週末比賽和重播。中午時分上班族出去吃飯之前,西岸的人吃過午飯正要坐下來,我們的流量也會攀升。另外,五點鐘人們準備下班回家時,網站流量也會增加。到了一九九六年年中,網站已達每日點擊七百五十萬次,亞特蘭大舉辦夏季奧運會期間,更高達一千兩百萬次。我們的核心用戶,若以人口統計族群來看,屬於三十五歲以下富裕的男性,他們每次點擊可以創造最大的收益。SportsZone不光改變了體育新聞的消費模式,還為商業性的內容網站奠立了標準。星潮公司大受鼓舞,為NBA、NFL以及全國汽車比賽協會開發贊助網站,也進軍娛樂界打造品牌。

一九九八年,就在我們授權合約即將到期之前,我把在星潮公司的股權以三點五億美元賣給ESPN的新主人迪士尼公司。SportsZone演變為現今的ESPN.com,依然在體育內容網站領域獨領風騷。

第二十一章 腦部圖譜

我對大腦構造總是驚異不已。它是我們之所以為人的器官,也是人類和其他物種有別之處。它讓我們呼吸、直立、感到興奮或焦慮,而且蘊藏我們的創造力。大腦是演化工程中真正不可思議的一環,許多功能遠超過最先進的電腦,儘管如此,我們對大腦的了解卻僅止於皮毛。

一九九○年代,基因組學、資訊學(將數據轉為可用的資訊)以及分子神經生物學的新理論出現爆炸性的成長。二○○一年二月,「人類基因組計畫」(Human Genome Project)開始之後十一年,首度公布了大約三十億組人類基因的草譜。人類基因組計畫證實,有不到兩萬五千個基因跟大腦一千億個多層面神經細胞的組成有關,它們透過千兆個腦神經連結構成一個精密網路。如此少的人類基因組是如何構成如此複雜的器官?人類基因組計畫的成就在神經科學的發展上可能會有什麼運用?

當時,我四處拜訪早期學習和語言學的專家,他們的研究計畫都很有意思,但我極想了解人類大腦這個終極機器的內部。為了求得更透徹的了解,我去見已七十來歲的吉姆.華森(Jim Watson),他是冷泉港實驗室主任,也是DNA雙股螺旋結構的共同發現者。他不會隨著主流隨波逐流,對於冷僻的研究路線總是躍躍欲試。他對我提議成立一個行為研究中心,專門研究大腦基因表現,也就是各種細胞內「開啟」不同基因的現象。基因的「表現」會直接影響到蛋白質的組成,進一步分化出心臟細胞、皮膚細胞(或腫瘤細胞)等等,並控制它們運作的方式。

我也見到史帝夫.佛蘭德(Steve Friend),他是西雅圖一家尖端人類基因組分析公司的創辦人。他也認為時機已經成熟,可以成立機構橫跨人類心理學、基因組學、行為遺傳學和腦生物學的研究。由於數據儲存和擷取技術的進步,讓我們能編撰、分析蒐集而來的龐大新資訊。

「我對大腦研究的了解越深就越著迷。」我在二○○○年十二月於電子郵件中寫道,那是我第一次提到大腦研究機構,「我特別感興趣基因圖譜如何讓大腦運作。」

大多數神經學研究專家是高度專門性的,各自研究本身針對的大腦領域,彷彿拿根針扎橘子一般。我想要涵蓋整體,協助科學家找到最有發展潛力的地方去鑽研,以加快研究的速度,並在更短時間內得到更深入的了解。二○○二年三月,我邀請二十一位科學家(包括四位諾貝爾獎得主)進行為期三天的腦力激盪會議,也就是專家研討會。與會的科學家齊聚於巴哈馬的拿索碼頭,搭乘渡輪到我的遊艇塔圖斯號共度週末,在安靜的環境下熱烈討論。

來賓除了華森和佛蘭德之外,還有:諾貝爾獎得主李察.艾克薩(Richard Axel),他是神經學家,讓我們對嗅覺的了解更上一層樓;史迪芬.平克(Steven Pinker),哈佛大學心理學家,也是語言學書籍的暢銷作家;馬克.泰斯—拉文納(Marc Tessier-Lavigne),他是組譯胚胎和胎兒大腦研究的先驅;李.哈特威爾(Lee Hartwell),他發現控制細胞分裂的基因而贏得諾貝爾獎;大衛.安德森(David Anderson),是加州理工學院的神經生物學家,對於我們研究使命的界定上,扮演著舉足輕重的角色。

我帶著一個尖端大腦科學研究機構的初步構想來到專家研討會。有位專家建議我成立跟洛克菲勒研究院(Rockefeller Institute)並駕齊驅的頂尖研究機構,招募、網羅全世界最聰明的研究人員。成立這種機構的代價是十億美元,一半用於啟動組織,一半用於研究計畫。

拋開錢的問題不說,我對傳統學術模式的研究機構抱持謹慎的態度。備受各界敬重的科學家投入自己認為最有意思的研究項目,不容易接受指揮。我已經見識過Interval實驗室組織使命界定鬆散的缺點,火神公司已於兩年前關閉它;我可不想重蹈覆轍。另外一個選擇是專注於單一大型研究計畫,成果可能會對某個領域帶來翻天覆地的變化,就像人類基因組計畫之於神經科學的貢獻。我們將對研究計畫設定具體里程碑,致力幾年之內達到實質的成果。我希望成立的機構是以工業規模運作,具生物科技的迫切性,但沒有營利的動機。

來賓們對於我們研究機構應以什麼為重展開熱烈的討論,大家探討得很廣泛,交鋒十分激烈。傑出科學家很善於推銷他們的提議(研究計畫要想持續得到資金贊助,就得具備這個功力)。大家提出各式各樣的點子。快樂或愛的情感有沒有基因上的根據?我們可以如何精進大腦影像技術?哪種疾病的探究可能產生最大的效益?

研討會進入第二天,大家的討論焦點一直繞回我跟華森和佛蘭德會晤時便提出的點子。神經科學最需要的是很基本的東西:一個更好的腦部圖譜。

現有與基因表現相關的圖譜之中,取自解剖的結構圖過於粗糙,對於解析腦部的確實運作方式幫助不大。國家健康研究實驗室最近贊助一項大腦分子解剖計畫,但分支研究過於零散,難以進行一致的品質控制,而且資金僅夠每年研究六百個基因。以這般速度看來,要想完成完整的圖譜可能要花上半世紀。腦部圖譜的進展陷入家庭式工業的階段,就像人類基因組計畫在找出基因排序、以及葛瑞格.凡特(Craig Venter)的賽雷拉基因公司(Celera Genomics)有系統地朝這方面努力之前,也都曾有這樣蹣跚、難有進展的階段。

不過研討會即將結束時,與會的科學家都已達成一致的共識:腦部圖譜是「適合艾倫研究機構首度推出的計畫,因為在解析基本分子和基因對於人類行為之影響的問題時,腦部圖譜的貢獻將是不可限量的」。腦部圖譜將會結合遺傳學和解剖學,配合覆蓋大腦立體結構的開啟基因圖。這項計畫將為神經學和精神科疾病以及大腦科學根本問題的探尋,開闢一條新的通路。我們初步的研究計畫應該是為成鼠大腦建立圖譜,並以健康的樣本為主(當時大多數的研究都是側重於胚胎腦組織,而國家健康研究實驗室的研究則以疾病為主)。

建立基因表現的腦部圖譜,符合我的行事準則:投入該做而未做的重要事情。這是「重大的科學」,對現實世界具有明顯的效益。從阿茲海默症、帕金斯症乃至於精神分裂症,數千萬美國人身為大腦神經失調所苦。當正常大腦的「參照」圖譜一旦完成,我們就能隔離會引發這些疾病的活性基因。科學家可以開始研究針對這些基因的治療方法,發展潛力不可限量。

我認為,更長遠來看,我們的研究工作甚至可能有助於發現記憶力、渴望、同情的本質,找到人性的根源。

我熱愛和親朋好友共同出遊。我母親喜歡大溪地和日本,不太喜歡非洲,因為曾有一頭河馬闖進她飯店的游泳池,後來工作人員用繩索綁著牠才拖了出來。她最喜歡的旅遊行程是密西西比河流域的莊園之旅,她會在人們的莊園前廊上稍做歇息,和大家共享冰茶,聽聽他們的故事,就跟她當初從安納達科學校回家途中會去鄰居家串串門子一樣。她依然是我所知最懂得聆聽的人。

過去這些年來,我在麻沙島上的住家附近買下許多土地,為母親和妹妹蓋了房子。母親在那兒逍遙於一萬五千本藏書之中,這些書都在書架上排放得整整齊齊,大多是在廉價二手書店以不到二十五美分的價格買的。沒有什麼會比仔細翻閱藏書讓她更開心了。她會一絲不苟地按照作者姓氏排列,每當在眾多藏書中找到一位「好朋友」,總是會讓她開心得不得了。

母親以前會為華盛頓大學教職員的太太們舉辦讀書會,有一年是看非洲作家的書,翌年則是看東歐小說。她喜歡為讀書會選書單,同樣也樂於討論。她原本打算為我列出一份百大書單,後來卻列出了一百六十五本。如她老掛在嘴邊的:「還有什麼會比起一本好書更棒的?」不過她身為書迷的日子已經不多了。二○○三年一月二十一日深夜,我於電郵日誌中寫著:「母親現在深為類似阿茲海默症的症狀所苦(她在前兩個星期剛得到診斷)。看到她受苦,我心如刀割。」

她健忘的徵兆一開始還很輕微。前一分鐘可以輕易做完填字遊戲,一轉眼就忘記前幾分鐘跟我說過的事。她很憤怒逐漸喪失記憶力;她經歷了自己明知記憶力正在下降、卻無能為力的痛苦階段。接著黑暗逐漸靠攏,最後連一絲光明也不見了。我目睹阿茲海默症的可怕之處,深感震驚。如果我能盡一己之力,讓別人免於類似命運的折磨,我必會全力以赴。

我寫下這些話語的那一天,正是我五十歲生日。人生走到這個階段,許多人都開始思考能為後人留下些什麼。二○○三年九月,我捐出一億美元成立「艾倫腦科學研究所」(the Allen Institute for Brain Science),成立憲章上的宗旨野心勃勃地寫著:「我們相信,這是結合人類基因組和大腦研究的歷史契機,這些數據和科技的運用能夠克服神經發展、神經退化和精神性疾病的難題。」

我們在西雅圖近郊的佛里蒙找到一個俯瞰運河的地點,可以容納所有的工作人員:流程工程、分子生物、解剖、軟體開發、資料庫建置。我妹妹擔任總裁和董事長,再度負責監督我的構想結晶。一個頂級的科學家團隊——有七位是曾應我之邀參加專家研討會的重量級人物——將組成我們的諮詢委員會。

腦部圖譜最大的障礙在於要蒐集和組織的資訊量。人類基因組計畫的資料是以字母排成,我們的則是高解析度的影像,需要更龐大的儲存空間。老鼠大腦最初的圖譜將有八千五百萬張影像,儲存在二十五萬張投影片上——這是六百兆位元組的數據,比起網路起步初期所有內容的一半還要多。

成立初期我們面臨一個關鍵問題:我們應對資料庫的擷取收費嗎?來自用戶的營收以及商業界權利金可能有助於我們的拓展。但是另外一方面,衡量這個機構的成功與否應以其啟發的探索為準。圖譜運用範圍擴大,突破性發展的機會才會增加。如果對資料庫的擷取收費,那麼運用範圍就會局限在精英大學和大型製藥公司,而身在約翰尼斯堡或首爾的一些研究人才就會因為無力負擔而被隔絕在外。我們決定將資料庫對外公開,提供免費的網路擷取和強大、友善的介面,完全不用註冊登入。

第一章 契機

一九七四年十二月一個週末午後,我在走向哈佛廣場的路上,對於自己的人生將會出現什麼變化一無所悉。在這飄著些雪花的寒冷冬日,二十一歲的我面對的是不確定的未來。女朋友幾個星期前剛返回三千哩外我們在西雅圖的家鄉。我再三個學期就可從華盛頓州立大學畢業,過去兩年來我已休學兩次。我在漢威公司(Honeywell)有個要死不活的工作,有間癟腳的公寓套房,和一輛耗油的一九六四年份克萊斯勒紐約客房車。除非暑假之前出現什麼轉機,否則我就會回去學校把書念完。

那些日子之中有個經常穿梭於我生活中的人,名叫比爾.蓋茲(...

1 則評論

1 則評論  共 3 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 3 筆 → 查價格、看圖書介紹