| FindBook |

|

有 1 項符合

明人的率性生活:明朝生活很有事的圖書 |

|

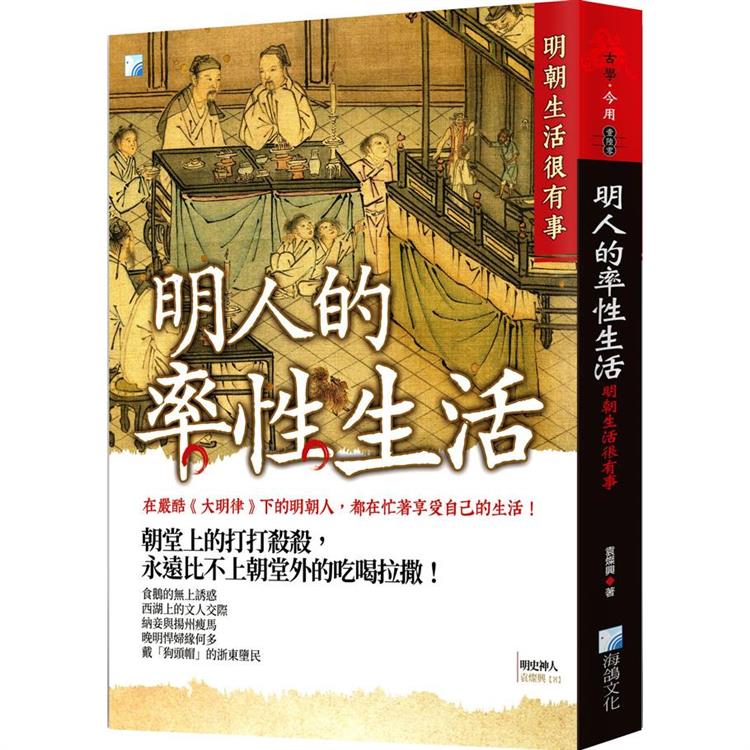

$ 284 ~ 324 | 明人的率性生活:明朝生活很有事【金石堂、博客來熱銷】

作者:袁燦興 出版社:海鴿文化出版圖書有限公司 出版日期:2023-04-26  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

明朝是中國歷史上最後一個由漢人建立的大一統王朝,歷經十二世、十六位皇帝,國祚二百七十六年。

明朝是中國歷史上最後一個由漢人建立的大一統王朝,歷經十二世、十六位皇帝,國祚二百七十六年。 元朝末年政治腐敗,天災不斷,民不聊生,農民起義屢禁不止,朱元璋加入紅巾軍並在其中乘勢崛起,跟隨佔據濠州的郭子興。郭子興死後,朱元璋被當時農民軍擁立的小明王韓林兒封為左副元帥,並率部眾先後攻占滁州和州等地,並最終攻佔集慶,採取朱升所建議的「高築牆,廣積糧,緩稱王」的政策,鞏固根據地,讓士兵屯田積糧減少百姓負擔,以示自己為仁義之師而避免受敵。1364年,朱元璋稱吳王,建立西吳政權。1368年,在掃滅陳友諒、張士誠和方國珍等群雄勢力後,朱元璋於當年農曆正月初四日登基稱帝,立國號為大明,並定都應天府,其轄區稱為京師,由因皇室姓朱,因此又稱朱明。後以「驅逐胡虜,恢復中華」為號召北伐中原,少數民族政權統治四百年的燕雲十六州也被漢族政權收回,結束蒙元在中國漢地的統治,統一天下。明初天下大定,經過朱元璋的休養生息,社會經濟得以恢復和發展,國力迅速恢復,史稱洪武之治。朱元璋去世後,其孫朱允炆即位,但其在靖難之役中敗於駐守燕京的朱元璋第四子朱棣,也自此失蹤。朱棣登基後遷都至順天府,將北平布政司升為京師,原京師改稱南京。成祖朱棣時期,開疆拓土,又派遣鄭和七下西洋,此後許多漢人遠赴海外,國勢達到頂峰,史稱永樂盛世。其後的仁宗和宣宗時期國家仍處於興盛時期,史稱仁宣之治。英宗和代宗時期,遭遇土木之變,國力中衰,經于謙等人抗敵,最終解除國家危機。憲宗和孝宗相繼與民休息,孝宗則力行節儉,減免稅賦,百姓安居樂業,史稱弘治中興。武宗時期爆發了南巡之爭和寧王之亂。世宗即位初,引發大禮議之爭,他清除宦官和權臣勢力後總攬朝綱,實現嘉靖中興,並於屯門海戰與西草灣之戰中擊退葡萄牙殖民侵略,任用胡宗憲和俞大猷等將領平定東南沿海的倭患。世宗駕崩後經過隆慶新政國力得到恢復,神宗前期任用張居正,推行萬曆新政,國家收入大增,商品經濟空前繁榮、科學巨匠迭出、社會風尚呈現出活潑開放的新鮮氣息,史稱萬曆中興。後經過萬曆三大征平定內憂外患,粉碎豐臣秀吉攻占朝鮮進而入明的計劃,然而因為國本之爭,皇帝逐漸疏於朝政,史稱萬曆怠政,同時東林黨爭也帶來了明中期的政治混亂。

萬曆一朝成為明朝由盛轉衰的轉折期。光宗繼位不久因紅丸案暴斃,熹宗繼承大統改元天啟,天啟年間魏忠賢閹黨禍亂朝綱,至明思宗即位後剷除閹黨。然而因其重用東林黨治國導致政治腐敗以及連年天災,導致國力衰退,最終爆發大規模民變。1644年4月25日,李自成所建立的大順軍攻破北京,思宗自縊於煤山,是為甲申之變。隨後吳三桂倒戈相向,滿清入主中原。明朝宗室於江南地區相繼成立南明諸政權,而原本反明的農民軍在李自成等領袖死後亦加入南明陣營,這些政權被清朝統治者以「為君父報仇」為名各個殲滅,1662年,明朝宗室最後政權被剷除,永曆帝被俘後被殺,滿清又陸續擊敗各地農民軍,以及攻取台灣、澎湖,1683年,奉大明為正朔的明鄭向清朝投降,漢族抗爭力量方為清朝所消滅。。

明代的核心領土囊括漢地,東北到外興安嶺及黑龍江流域,後縮為遼河流域;初年北達戈壁沙漠一帶,後改為今長城;西北至新疆哈密,後改為嘉峪關;西南臨孟加拉灣,後折回約今雲南境;曾經在今中國東北、新疆東部及西藏等地設有羈縻機構。不過,明朝是否實際統治了西藏國際上尚存在有一定的爭議。明成祖時期曾短暫征服及統治安南,永樂二十二年,明朝國土面積達到極盛,在東南亞設置舊港宣慰司等行政機構,加強對東南洋一帶的管理。

明代商品經濟繁榮,出現商業集鎮,而手工業及文化藝術呈現世俗化趨勢。根據《明實錄》所載的人口峰值於成化十五年達七千餘萬人,不過許多學者考慮到當時存在大量隱匿戶口,故認為明朝人口峰值實際上逾億,還有學者認為晚明人口峰值接近2億。這一時期,其GDP總量所占的世界比例在中國古代史上也是最高的,1600年明朝GDP總量為960億美元,占世界經濟總量的29.2%,晚明中國人均GDP在600美元。

明朝政治明太祖在誅殺胡惟庸後廢除丞相,六部直接對皇帝負責,後來設置內閣;地方上由承宣布政使司、提刑按察使司、都指揮使司分掌權力,加強地方管理。仁宗、宣宗之後,文官治國的思想逐漸濃厚,行政權向內閣和六部轉移。同時還設有都察院等監察機構,為加強對全國臣民的監視,明太祖設立特務機構錦衣衛,明成祖設立東廠,明憲宗時再設西廠,明武宗又設內廠,合稱「廠衛」。但到了後期出現了皇帝怠政,宦官行使大權的陋習,然而決策權始終集中在皇帝手裡,不是全由皇帝獨斷獨行。有許多事還必須經過經廷推、廷議、廷鞫的,同時還有能將原旨退還的給事中,另到了明代中晚期文官集團的集體意見足以與皇帝抗衡,在遇到事情決斷兩相僵持不下時,也容易產生一種類似於「憲法危機」的情況,因此「名義上他是天子,實際上他受制於廷臣。」。但明朝皇權受制於廷臣主要是基於道德上而非法理上,因為明朝當時風氣普遍注重名節,受儒家教育的皇帝往往要避免受到「昏君」之名。但是,皇帝隨時可以任意動用皇權,例如明世宗「大禮議」事件最後以廷杖朝臣多人的方式結束。

有學者認為明代是繼漢唐之後的黃金時期。清代張廷玉等修的官修《明史》評價明朝為「治隆唐宋」、「遠邁漢唐」。

![]() 維基百科

維基百科

★ 讀者口碑推薦,暢銷修訂版全新上市

★ 在嚴酷《大明律》下的明朝人,都在忙著享受自己的生活!

■ 看看明朝人,吃什麼,玩什麼,做什麼?

食鵝的無上誘惑

西湖上的文人交際

清明上河圖引發的血案

晚明悍婦緣何多

建陽書坊的小說事業

亡明之過怨賭博

本書從日常飲食、文化娛樂、吃穿住行、民間信仰、女性生活、魚龍江湖等角度,對明代人的率性生活加以展示。

■ 束縛與叛逆之間,極端矛盾的明朝人!

明代的開國皇帝朱元璋是個控制欲極強的人,他登基之後,對社會生活的各方面皆加以控制。民眾的飲食、衣著、婚姻、出行、住宅等,無不被打上了他的烙印,無不處於嚴格控制之下。

明人在衣食住行及精神上的追求,道出了在明代苛政酷法的重壓下,明代文士在外顯率性的生活下,掩蓋著其追求精神的解脫。並將這種追求物化在生活的點滴之上,將生活的追求做到了極致。

【內文介紹】--------------------------------------------------------------------------------------〈

食鵝的無上誘惑

「鵝,鵝,鵝,曲項向天歌。白毛浮綠水,紅掌撥清波。」

中國人詩歌的啟蒙,就這樣在對鵝的美好印象中開始。可鵝卻很鬱悶,雖然牠的身姿是如此優美,羽毛如此潔白,被文人們所鍾愛。可文人們卻一手提筆,大力吹捧鵝的高雅,一手操刀,要將牠斬殺了吃肉。

當代某畫家為了表現自己的風雅,特意在家中養了隻鵝。這隻鵝精力無限,每日叫個不停,被鄰居投訴。大畫家一怒之下操刀殺鵝。鵝從風雅之物到盤中美食的轉換,就在一念之間。

中國人食鵝的歷史悠久,早在先秦時期,鵝就被視為六禽之一,在歷朝歷代,鵝一直被視為無上佳餚。任何食材,一旦與奢華掛鉤,就有各種千奇百怪的烹調方法;只要與鮮美相連,就難逃饕餮之徒的追殺。於鵝而言,列入珍貴、鮮美食材的行列,也是悲催命運的開始。

歷史上鵝的各般殘酷烹飪方法,足以寫就《鵝的十大酷刑》。南北朝時期,鵝肉被取下後切成細丁,用竹籤串成一條,用急火烤炙後迅速食用,鮮美無比。唐代烹製鵝的方法更加奇特,一種做法是將鵝去毛、去內臟,放入羊腹中縫好,待烤熟後去羊而吃鵝,稱「渾羊歿忽」。也有將鵝放入大鐵籠,中間燒起炭火,外用銅盆盛五味汁。鵝繞火而行,渴了即飲汁,如是輪迴。在炮烙之刑中,鵝最終毛脫盡肉熟,五味汁也滲入鵝之骨髓。

宋代食鵝風氣盛行,達官貴人之間以鵝作為禮物饋贈。南宋臨安每家大飯店的菜單上,必然要列上林林總總的鵝類大菜。《夢梁錄》中收羅了一堆與鵝相關的菜餚,如鵝筍、繡吹鵝、閒筍蒸鵝、鵝排吹大骨、八糙鵝鴨、白炸春鵝、炙鵝、糟鵝等等,讓人食指大動。

宋代還有一道鵝筋飯,《事林廣記》中載「客有赴豪貴之席者,及飯至,食之珍美,不知何米。詢之,則曰鵝足筋細銼為之。以鵝筋入飯,所費鵝不知幾何」。

鵝在明代依然是備受追捧的美食,且明人將鵝的烹製發揮到了極致。《竹嶼山房雜部》中記載了「燒鵝」的三種烹製方法。

「一用全體,遍挼鹽、酒、縮砂仁、花椒、蔥,架鍋中燒之。稍熟,以香油漸燒,復燒黃香。」

「一塗醬、蔥、椒,油澆。」

「一塗以蜜,燒。」

《宋氏養生部》中記載了燒鵝、烹鵝、油爆鵝、油炒鵝、蒸鵝、酒烹鵝及熟鵝酢、生鵝酢等十餘種烹製方法。

朱元璋素來主張節儉,在宮中大吃豆腐,但鵝依然是宮中佳餚的必備之物。祝允明《野記》載:「御膳日用三羊、八鵝。孝宗即位,減,羊一鵝三。」

弘治帝朱祜堂堪稱節儉,仍日用一羊三鵝,飯桌之上,一隻羊是過過場,三隻鵝才是皇帝下筷的地方。

宮廷之中,一年四季,鵝的烹製不斷變換花樣。正月,宮內吃暴醃鵝,也就是今日的鹽水鵝。三月初四,宮內換穿羅衣,皇帝至回龍觀賞海棠,萬象更新之時,自然得來一道嫩筍燒鵝。三月二十八日,皇帝到東嶽廟進香,操勞一番後,來份燒筍鵝補補身體。到了十一月,皇帝的菜譜上又有鵝肫掌,作為滋補之品。

京師市面上有各種燒鵝製品,供京師內的饕餮之徒享用,宮內也不時從街肆上採購燒鵝製品,讓皇帝換換口味。崇禎初年,負責皇室開支的內侍向皇帝做開銷報告。崇禎聽了報告後很是不快,指出:「炙鵝、醃鰣、肉鮓,在某肆市之,錢半百耳!」內侍聽了後無不驚愕,想不到皇帝也知道市面上菜餚的價格。

崇禎與皇后每月都要持齋多次,可持齋之後嘴巴淡了,嫌御膳房做的菜食無味。御膳房的廚師無奈,只好祭出殺手鐧——鵝。廚師將鵝褪毛,「從後穴去腸穢,納蔬菜於中」。然後將鵝放在沸湯中煮熟,取出後用酒洗乾淨,再用麻油烹煮之後獻上。

這道鵝裹蔬菜,香嫩無比,崇禎吃後大為讚賞,也不再提倡什麼節儉了,為國事操勞的心稍得放鬆。

宮中除了日常食用家禽外,在各種祭奠上也需要家禽。為了保證供給,上林苑蓄養了大量的家禽。上林苑所蓄家禽中,鵝的數量最多,以滿足宮廷對鵝的需要。據《棗林雜俎》載,上林苑養鵝八千四百餘,鴨二千六百餘,雞五千五百餘。除了上林苑養的鵝外,各地也將鵝作為貢品進獻,如湖北麻城地區所產的麻城貢鵝。麻城鵝以高粱、綠豆飼養,養成後肉色紅鮮,滋味醇厚,為皇室所喜愛。只是飼養麻城鵝耗時耗力,「一鵝之肥幾人瘦」。

鵝的價格在各類家禽之中最為昂貴。天啟年間,南京市面上:「鵝一隻,錢五百餘文;鴨一隻,錢二百餘文;雞一隻,錢二百餘文;豬肉一斤,錢四十餘文;羊肉一斤,錢四十餘文;牛肉一斤,錢二十餘文。」

一隻鵝可以換兩隻雞,或兩隻鴨,或十餘斤豬、羊肉,或二十餘斤牛肉。

鵝被視作奢侈食物,官員們嘴饞要吃,會壞了官風。故而朝廷派出御史四處巡查,吃飯時間直奔大酒樓包廂而去,探訪可有官員在吃鵝。打鐵必須自身硬,御史們要做出表率,堅持不吃鵝。《湧幢小品》載:「食品以鵝為重,故祖制,御史不許食鵝。」

雖有御史監督,可官員們終究還是俗人,飲食男女,被鵝之美味所吸引也是自然而然的事。為了遮人耳目,官員們吃鵝時,命人將鵝的頭尾去掉,用雞或鴨的頭尾代替,也不怕御史前來巡查。被查到了,大不了指鵝為雞、鴨。

明代中期以後,皇帝或是胡鬧,或是懶得管事,對官員們的管理不再嚴格。吃鵝已成為官員餐桌上極為平常之食物,士大夫們吃鵝時也不再掩飾。

「御史不許食鵝」的傳統也難以保持,嘴饞的御史們也開始試水吃鵝。據王世貞記載,他的父親王忬從御史職務上離職,賦閒在家時,有巡撫過來拜訪。王忬留客吃飯時招待飯菜很簡單,葷素菜不超過十道。可招待貴客,怎麼也得上一隻鵝啊。「進子鵝,必去其首尾,而以雞首尾蓋之。曰:御史毋食鵝,例也。」

明初文人舉辦宴席時尚有所收斂,唯恐招惹結黨營私的嫌疑。到明代中期以後,宴席漸漸走向奢華。作為六禽之一的鵝,自然是宴席上的必備之物,有「無鵝不成宴」之說。何良俊在《四友齋叢說》中記載,有士大夫請客時一次就殺鵝三十餘隻。《菽園雜記》中記載,常熟有陳某,家境富裕,豪奢無度,設宴請客時每個人前面必有鵝之頭尾,表示一個人就有一隻鵝。

鵝的烹飪方法被演繹到了極致,甚至到了殘酷的地步。無錫有土豪「安百萬」,富甲江左,在吃上面尤為奢侈。為了吃鵝,安百萬特意築了一座莊園,養有「子鵝」數千隻,日宰三四隻。有時安百萬半夜想吃鵝,來不及宰殺,就割下鵝的一肢應急,待他吃罷,鵝尚未死。若是明代有動物保護主義者,必然要憤慨萬分地去解救被虐殺的鵝了。

在明代的食譜中,不時可以看到「子鵝」的記載。「子鵝」是古代名貴的食用鵝,白居易有詩云「粽香筒竹嫩,炙脆子鵝鮮」。《戒庵老人漫筆》中載,金罈的子鵝「擅江南之美」,子鵝色白且肥,肉味鮮美,士大夫以此為招待賓客的佳饌,有條件的都要建個養鵝場。

鵝在明代地位尊崇無比,至正餐開始時,如果第一道菜是鵝,則證明此宴席是上等酒席。《金瓶梅》中,西門慶迎娶李瓶兒為妾,擺下酒宴請親友,正餐的頭一道就是燒鵝下飯。

西門慶為兒子擺滿月酒,第一道大菜又是鵝,「須臾,酒過五巡,湯陳三獻。廚役上來割了頭一道小割燒鵝」。其他講體面的人設宴,也離不開鵝。喬大戶的娘子宴請吳月娘,「廚役上來獻了頭一道水晶鵝,月娘賞了二錢銀子」。

《金瓶梅》中宴席的設置、鵝的吃法,與今日又有不同。《金瓶梅》中所描述的宴席,一般是兩人一桌,首席一人一桌,宴席上三湯五割。五割之首,就是燒鵝,之後依次才是鴨、雞、豬、羊,「五割」都是整隻,由廚師切割後分給客人取食。

在商業來往中,請客吃飯如果不上道鵝,這生意就沒法談了。《見聞樂紀》載,浙江桐鄉烏、青二鎮地方上的牙人(中間商)以招商為業,有富商至時,牙人熱情款待,「割鵝開宴,招妓演戲以為常」。鵝一上,自然財源滾滾,黃金萬兩。

作者簡介:

袁燦興,歷史學博士,職業技術學院教師,主持研究方向為中國社會史,著有《中國鄉賢》、《國際人道法在華傳播與實踐研究》、《淮軍湘軍》等。

第一章:燕飲歡歌

食鵝的無上誘惑

西門慶的美酒

饕餮之欲:胡椒與辣椒

董小宛的美食

張岱的「茶淫」生活

第二章:文化娛樂

西湖上的文人交際

畫中風流唐伯虎

清明上河圖引發的血案

屠隆的二重世界

建陽書坊的小說事業

豪傑樂事寫詞曲

情膽包天唱民歌

第三章:超脫的穿住行

猖獗的「服妖」

「蘇樣」的魅力

「山人」與頭巾天地

弇山園中的仙境

悠游袁小修

夢裡尋夢夜航船

第四章:跳躍的信仰

江南淫祀五通神

劉猛將與金總管

抬出來的城隍

曇陽子神話

僧尼形象為何不堪

「妖言」的...

|