這是一闕以童年、回憶、成長為主題的交響巨構,幽微而深沉的過往記憶反覆迴旋綿密鋪陳著主題,一波波推展開來,細膩真摯的筆觸,一再牽動人內心最柔軟的角落,讓人低迴再三,沉吟不已。

小時候在台東谷谷山裡那近乎與世隔絕的童年生活,形象鮮明的家人:因為母親早逝而休學在家照顧年幼作者的三姐、堅強幹練的祖母、漂泊動蕩不願落地生根的祖父、抑鬱不得志的父親、互相折磨的父子……,在作者細筆慢描裡,營造出濃厚的懷舊氛圍。

到了國中畢業,升學受挫,決心逃家自己闖天涯,他的生命有了新的變化:四處打零工的漂泊歲月、學作麵包師傅的學徒生涯、放浪形骸的沉淪日子,一直到因緣際會進入編導班,成為舉世矚目的大導演。

一個認真活過的人,在這本書中真實呈現他一路走來的艱辛歷程,彷彿一面誠實的鏡子,讓你看見自己,並且告訴你,未來,只是一直來一直來,只要勇敢面對,就有希望。

| FindBook |

|

有 1 項符合

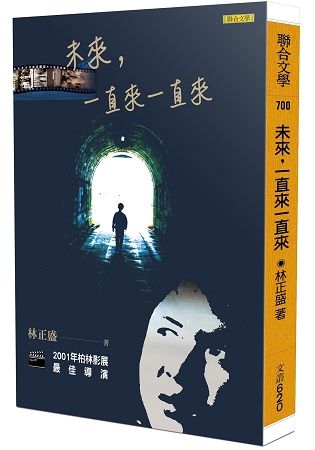

未來,一直來一直來(二版)的圖書 |

|

$ 260 ~ 342 | 未來,一直來一直來(二版)

作者:林正盛 出版社:聯合文學出版社股份有限公司 出版日期:2018-03-21 語言:繁體書  共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

未來

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:未來,一直來一直來(二版)

內容簡介

作者介紹

作者簡介

林正盛

出生於台東山地部落,野地裡生,野地裡長。國中畢業,十六歲起,做了十一年西點麵包工作。二十七歲,意外進入編導班,人生開始轉彎。三十一歲,在梨山經營一年果園,虧了六十萬,下山回台北。三十二歲,拍起紀錄片,至今拍有紀錄片和劇情片。代表作有《老周、老汪、阿海和他的四個工人》、《美麗在唱歌》、《春花夢露》、《放浪》、《天馬茶房》、《愛你愛我》、《魯賓遜漂流記》、《月光下我記得》。二○○一年獲柏林影展最佳導演獎並開始文學創作,完成《未來,一直來一直來》、《魯賓遜漂流記》、《青春正盛》。

林正盛

出生於台東山地部落,野地裡生,野地裡長。國中畢業,十六歲起,做了十一年西點麵包工作。二十七歲,意外進入編導班,人生開始轉彎。三十一歲,在梨山經營一年果園,虧了六十萬,下山回台北。三十二歲,拍起紀錄片,至今拍有紀錄片和劇情片。代表作有《老周、老汪、阿海和他的四個工人》、《美麗在唱歌》、《春花夢露》、《放浪》、《天馬茶房》、《愛你愛我》、《魯賓遜漂流記》、《月光下我記得》。二○○一年獲柏林影展最佳導演獎並開始文學創作,完成《未來,一直來一直來》、《魯賓遜漂流記》、《青春正盛》。

目錄

自序

好,來吧……

序場幕開

怕生

TAKE1 我童年的地方

TAKE2 記憶中的家人肖像

TAKE3 我聽說……

TAKE4 記憶最初的浮光掠影

TAKE5 我開始往家庭以外的世界走去

TAKE6 繁華台北

TAKE7 沉在溪潭裡的我的口琴

TAKE8 人生有了嚮往

TAKE9 青春年少

TAKE10 尋找一個出口

TAKE11 船艙般屋子裡的我的貧窮年代

TAKE12 妹妹妳大膽的往前走

TAKE13 一個陽光明亮的午後

後記

好,來吧……

序場幕開

怕生

TAKE1 我童年的地方

TAKE2 記憶中的家人肖像

TAKE3 我聽說……

TAKE4 記憶最初的浮光掠影

TAKE5 我開始往家庭以外的世界走去

TAKE6 繁華台北

TAKE7 沉在溪潭裡的我的口琴

TAKE8 人生有了嚮往

TAKE9 青春年少

TAKE10 尋找一個出口

TAKE11 船艙般屋子裡的我的貧窮年代

TAKE12 妹妹妳大膽的往前走

TAKE13 一個陽光明亮的午後

後記

序

自序

年輕時在他日記扉頁上抄錄下這首詩的我父親,卻在遙遠遙遠的許多年後面對著我這兒子離家出走時留給他這樣一張寫著同樣一首詩的字條……

男兒立志出鄉關,學若無成誓不還

埋骨豈唯墳墓地,人間到處有青山

留下這樣一張字條離家出走的我,那時十六歲,國中畢業。而當年在日記扉頁抄錄下這首詩的父親,剛移民台東,大約十七、八歲。

或許是因爲小時候翻看過父親這本日記,而對扉頁上這首詩留下了記憶,而讓我在十六歲離家出走時以這首詩叩別父親,也向父親宣告著我跟他當年年輕時心境一樣的就往自己未來人生走去了。我跟父親間隔著遙遠年代的各自處在青春年少裡,對自己的未來人生懷抱著懵懵懂懂的想像,且都以這同樣一首詩的心境望向人生未來。在這首詩裡宣洩了我們一份青春年少的寂寞,同時也年少輕狂的宣示,擺出一種橫豎不管就要往未來人生走去的初生之犢姿態。

昭和十四年,也就是民國二十八年,這年父親開始擁有這本筆記,從此一路寫,年輕寫到老,寫了一輩子。

父親最後一篇日記是民國七十七年三月二十八日夜裡寫於鶯歌大哥家。在這篇日記裡開頭一行他這樣寫:「去年三月二十九日,林正盛和柯淑卿結婚。」跳一行他接著寫起我三姊、二姊、大姊、大哥,一個個父親寫下他子女們的目前人生狀態,寫到最後又回到寫我,跳一行,父親寫下簡單幾個字:「林正盛結婚後,分家在新店,一切狀況不明。」這麼簡單幾個字,父親寫下他當時擔憂我們夫妻生活的心情。

然而隔了這許多年後,突然在父親日記本上看到這簡單幾個字,迎面觸目驚心動我心魄,心頭一陣猛然回首……「……一切狀況不明。」這簡單幾個字,卻異常清晰準確的標示著我當時身處的人生境況。當年我跟柯淑鲫是這樣面對未來。未來,當時我們放眼望去正是一切狀況不明。

在父親日記上這簡單幾個字裡回首望去看著的,是彷彿看著遙遠多年前我跟柯淑卿彼此結伴壯膽的一路走進狀況不明的未來,彷彿看著我們那往前一路走來的初生之犢樣子……一直走來,如今還再繼續走著,往未來走去。

人生其實是在造化魔法撥弄裡經歷漫長時間的雕刻,而刻畫出每個生命的人生光影。我在父親日記本裡看到父親的人生光影,而我在這本書裡書寫自己的人生光影。

寫完這本書後,回鶯歌大哥家想找些家人過往的照片,卻意外再次看到父親這本日記,像是又回到小時候在倉庫間翻看父親日記時心情。重見扉頁上這首詩時,才驚見自己竟是如此深受父親之影響。我十六歲離家出走時给父親的留言,留的竟就是父親日記扉頁上的這首詩。

父親,我以你日記扉頁上這首詩,以及你晚年寫下的人生最後一篇日記裡的簡單幾個字:「……林正盛結婚後,分家在新店,一切狀況不明。」來延伸寫出我這第一本書的序言,紀念我們在一份造化因緣裡所成就的今生父子一場……。

父親,人生的冒險我仍繼續著,但請別為我擔憂。

「……一切狀況不明。」但,人生漫漫,凡造化走過必留下痕跡。

未來,它一直來一直來……

後記

寫給未來

《未來,一直來一直來》決定再版,初版至今已經十七年多了。想了想,忍不住想為再版寫篇續文,舒懷一下二○○一年秋天《未來,一直來一直來》出版之後那接著不斷迎面而來的未來,還真是一直來一直來,不管你喜不喜歡,它就一直來一直來,像哈巴狗一樣,趕也趕不走。

容我寫寫這本書出版一年多過後,我在巴黎的一小段生活,來說說那時期我遭遇一些人生際遇變化的心境。

取名為「寫給未來」。因為我人生未來,還一直來一直來。

二○○三年,巴黎初春,一個人的巴黎時光。那是一種縱情於高談闊論,眾聲喧譁裡深感孤寂的一個人的巴黎時光。

當時受邀到巴黎參加《愛你愛我》歐洲DVD發行的宣傳活動。宣傳活動只有一個多星期,但由於離婚的心底破碎感,有一種很想遠走他鄉的感覺,也就順從心裡這種感覺留下來,住了將近二個月,在巴黎度過了初春冷冽。

住在十三區一間小飯店,房間有小廚房,可以煮煮簡單東西吃,多少可省點錢,畢竟當時手邊沒接案子做,存款也所剩不多。

有小廚房,可以煮早餐吃,也就不會太晚起床,大約八、九點之間起床,煮個豐盛早餐,正確地說是早午餐。煮好,慢慢吃,吃很久,吃到大約中午,所以是真正的早午餐。

會慢慢吃,大部分原因是靜靜看著臥室窗外一對鳥夫妻的相親相愛生活。窗外有棵冬日葉子落盡,枯枝蕭瑟的大樹,有一對鳥夫妻從來去忙碌啣枝築巢開始,築好巢,母鳥生蛋,公鳥覓食回來,接著開始孵蛋,孵出雛鳥,一整個初春二月、三月我就在這對鳥夫妻陪伴下吃早午餐。

午後,巴黎街頭路邊咖啡座,不會法文,也不會英文的我,不想比手畫腳點太複雜的飲料,總是一句「Beer」或「Café」點一杯坐下來喝著一個人的下午茶,靜靜地消磨午後時光。

喜歡看周遭巴黎人聊天,因為聽不懂,不知道他們聊什麼,所以是看,看得更專注於他們臉上神情流轉變化,大部分是歡喜快樂,當然不免有時會看到一張焦慮不安的臉,一張憂鬱的臉,悲傷的臉。但就僅止於一張張神情流轉變化的面容,聽不懂法文的我,是不會知道他們正在面對著的,是什麼樣的人生歡喜,或者憂愁悲傷。

然而,卻也因而讓我對那些面容投以更多想像,且在這些想像裡回觀自己,一個坐在巴黎街頭的異鄉遊人,到底有著怎樣的一張臉!應該是面無表情一張臉的自己吧!

大約坐到四點左右,要不我打電話約人,要不有人來電話約我。巴黎的夜色很寂寞,需要朋友陪伴,最好的陪伴就是來巴黎讀書的台灣年輕人。酒吧、夜店喝酒聊天,高談闊論電影、歡言青春愛情,歡聚在年輕的話語裡,假裝忘卻自己所正身處的離婚後感情破敗之中。

假裝忘卻,卻在一個人獨處的時候,心頭又襲上這份破敗感,而不禁心中流淌起陳淑樺悲傷歌聲地唱著:「……莫非我早該知道我將要孤獨,在我們相識的最初,你走你的路,直到我們無法接觸,我也許將獨自跳舞,也許獨自在街頭漫步……」

沒錯,我已是在獨自跳舞了,獨自漫步在巴黎街頭了。「獨自漫步巴黎街頭」說起來好像很浪漫,其實是像灰姑娘一樣,一切的歡愉都必須在趕上最後一班地鐵前結束。匆匆地趕搭上地鐵,回到位處十三區小飯店的小房間裡,回到一個人的孤獨寂靜裡,還好窗口外大樹的枯枝樹幹間,一直有對鳥夫妻陪伴著我,以牠們鶼鰈情深的樣子陪伴我。

二○○三年的巴黎初春,如今回望那段時光裡的自己,才清楚地感受到那時的我,正處於通向未來的轉彎路口。

冷夜

初春三月,某個春寒料峭的深夜,記憶中是和一些在巴黎讀書的台灣青年男女,在酒吧夜店菸酒迷濛廝混聊聚之後,一個人搭地鐵回到位於十三區的小飯店。因著一份習慣,我總在一個叫做「義大利廣場」的地鐵站下車,可以走個十幾分鐘。在春寒冷冽的街頭上漫步,讓酒後微醺的心在冷夜中溢散著方才菸酒迷濛聊聚的闊論喧譁聲,如在冷冽中所呼出的白色霧氣般,將殘留心中那些高談闊論、意氣風發喧譁聲慢慢吐出,直至餘波蕩漾在異鄉冷夜,隱遁而去地回到一個人存在的孤寂感。

那夜,如往常般走出地鐵站,靜靜地漫步著:總有幾聲黑人街友的吶喊劃破寧靜深夜;往前走個幾分鐘,有個街友會跟抽著菸的我要根菸抽,有時會多要個二、三根,有時我主動多給幾根。忘了那夜有沒多給他幾根菸,但記憶中就如往常般那麼自然,並無特別的事物或景象牽動心底的情緒變化。我抽著菸,吞吐煙霧地慢慢一直往前,一直走到轉向下坡街道岔路口。回望一路走來長長寬寬的冷清深夜街道,那跟我要了菸的街友,靠著大樓牆壁坐著,靜靜地抽菸,一張臉隱沒在他吞雲吐霧的煙裡,而遠處成了小小人影的黑人街友,沒有吶喊,微仰著頭矗立街邊,像尊雕像。好安靜、好冷清的夜,只有兩個街友,和我,靜靜地從心底冒出一句話:「死在這裡也好。」

當時也許有些蒼涼心境吧!不記得有太多悲傷。其實這是離婚後日子空虛,給自己找點事做,打發時間,也打發心情地寫了一個故事發生在台灣高山,和亞馬遜河流域的電影劇本《雨林盡頭》劇本裡的一句話。

「死在這裡也好。」 是故事男主角──一個擁有跨國企業集團,必須洗腎的初老男人,幾次在面對死亡,生命就要走到盡頭時,心頭浮現的最後一句話。那晚,我回望在寒冷深夜街頭上的兩個街友:一個一張臉隱沒在吞雲吐霧裡,一個微仰著頭像尊雕像般矗立,突然心中蒼涼,彷彿看到了自己人生盡頭的景象!

生活他鄉

巴黎街頭,我的「鯊魚機」手機響起,接通後傳來陌生的聲音,自我介紹一句是週刊記者,沒等我回應就接著問:「林導演,聽說你離婚了?」我一聽愣著,一時不知怎麼回應,隨即又傳來:「你是不是外面有女人?」我又愣住,但不知哪裡來的機智,衝出口一句:「女人沒有,有男人。」就把電話掛了。

這一天接到幾通台灣報社記者打來的電話,誠懇問話的,我就好好說,但簡短,畢竟手機漫遊很貴;帶著八卦語氣的,我就很快掛掉電話。離婚半年後才爆出新聞,且我人遠在巴黎,讓我少了很多麻煩。至少不會被追著問,而二、三天就結束了新聞,算是好的了。然而,被記者們這麼一問,當然就又翻騰起心中那份想在異鄉暫時忘卻,或假裝忘卻的離婚後的情感破敗感覺。

生活在異鄉巴黎,脫出了慣性生活的常軌,雖然打破了離婚後空空蕩蕩的感覺,卻在失去慣常生活和慣常軌道後,任性地任由感傷情緒蔓延,而在異鄉巴黎過著更徹底虛無空洞的生活。

於是,我的心虛無地穿梭在異鄉生活的縫隙裡,有時幾近自我放逐地恣情放懷在眾人歡聚喧譁,有時沉鬱幽懷在自我孤獨寂靜,在這兩個極端之間擺盪來回。歡聚喧譁暫忘離婚後的情感破敗,孤獨寂靜時又回頭低迴情感破敗。如此來回著喧譁與寂靜,更多的時間其實是處在大哉問死亡課題的狀態裡自己胡亂想,想多了,有一天突然想到也喜歡巴黎的海明威,他為什麼會自殺,也許是無法面對身體的敗壞,實在無法忍受要以已然敗壞的身體活在這個他以無盡生命熱情相待的世界。就如我在《雨林盡頭》劇本裡寫下一個打滾商場,拚搏一生的富豪,卻在初老之齡成為需要洗腎的尿毒症患者,他執意一路走向雨林盡頭回望生命最初,他所面對著的不也正是身體的敗壞啊!巧合的是這個我筆下的男主角,跟海明威自殺時的年歲相仿,一樣都開始進入初老的歲月。

想著想著,想起我心愛的榮格,於是死亡並不是那麼可怕,死掉的只是那個延續一季風霜雨露的枝葉花朵,便凋謝了短命鬼,而存在真正生命的根莖仍然還在,不是嗎?就這樣胡亂繞想地纏繞走在一個大迷宮裡,想多了還真以為劇本裡初老男人那句「死在這裡也好」,不就是我這個心懷情感破敗感的人,此刻身處異鄉冷夜的一份蒼涼心境嗎?

還好,慾望心很重的我,很難自殺了結生命,對這個世界還有太多迷戀。

不會自殺,不會死,但,異鄉冷夜心境蒼涼,繼續胡亂想,想多了,還帶回台灣繼續想,想到最後將死亡在心中浪漫化了。有一段不算短的時間,將近二年有吧!經常容易感傷,朋友相聚聊文談藝,不免觸及生死命題,我總以「死在這裡也好」的心情,放懷地說:「等我過了六十歲,不管身邊有多少錢,就帶著這些錢去環遊世界,同時我會給自己準備好一種吞下去就立刻死掉的藥丸子,玩到哪裡,身體不行了,錢用光了,就找個看了喜歡的美好風景的所在,將藥丸子一吞就告別這個世界。」尤其當酒酣耳熱,微醺酒意的豪情話語裡,死亡成了我口中極其浪漫的情懷。

想來,那真是一段不負責任的放肆年歲,那段時間真是辛苦了身邊的朋友,同時感謝你們的關照陪伴。

那時四十五、六歲,尚未五十歲,一直要到將近五十歲,大約四十八、九歲才意識到必須真實面對,重新收拾生命山河,也就是重新找到生命的出口。

十三區小旅館房間窗外,那一對鳥夫妻,牠們一起銜枝築起的鳥巢內,已經敷出了幼兒雛鳥。而且開始築巢時的乾枯枝條,已經冒芽長出滿樹淡淡的嫩綠了。這時繁華的春天已經悄悄到來,而我一個人的巴黎時光該結束,該要收拾行李回台灣了。

台北初夏──回到台北第一天

飛機盤旋準備降落,底下山丘、河川、高樓綿延的城市,一眼望去所有的生活感覺都湧進心頭,強烈現實感告訴我,無可迴避的終究是要回來面對啊!

將近二個月異鄉巴黎的生活結束,感覺上一路風塵僕僕歸來,迎面走進原本的日常生活裡,又將一路風塵僕僕地走向風塵滾滾的未來。

西斜陽光裡下飛機,四月的台灣已經熱了,進入初夏季節了。

傍晚,回到木柵萬芳社區住處。擺放好行李,身上剩沒多少錢的我,就出門去提款機提款,一提發現戶頭剩不到五千元。當然知道自己存款剩不多,但總以為還有一萬多、二萬的,沒想到會這麼少,就要見底了。領了一千,再以提款卡繳了巴黎期間消費刷卡的信用卡帳單的最低繳款額度,帳戶所剩金額不到一千。當下立刻面對沒錢,又當了卡奴的處境。

不知是沒錢,還當了卡奴的擔憂煩惱,還是剛回來的時差問題,一直到十二點還沒睡意,躺在床上翻來覆去睡不著。於是打了通電話給一個猜他可能還沒睡的朋友,電話接了(果然沒睡),那朋友爽朗一句:「來啊!我在工作室,有個學生在剪接。」掛了電話就去找這個朋友,找他聊聊,排遣一下心情。

這朋友在社區大學教紀錄片拍攝,一踏進他的工作室,跟朋友隨口打著招呼,就被正在剪接電腦螢幕上的面容清麗小女孩給吸引,走過去靜靜看著,螢幕裡下課時間,學生們玩鬧著,小女孩沒跟同學玩,自己一個人晃走在教室內外。她面容清秀,目光明亮,很可愛的樣子,可是當她一開口說話,竟口語含混,有些語意怪怪的,有些難以聽懂她的語意,覺得她的言語邏輯有些奇怪。看了會,忍不住開口問坐在電腦前剪接的女子,一個看來約三十歲左右,綁著馬尾的女子。我問:「小女孩怎麼了?」

女子回答,開口就說:「我們的孩子很獨特,跟一般孩子不太一樣,從外表看不太出來,因為他們男的帥女的美,看起來跟一般人沒有太大差別,要經過相處才會知道我們孩子的差異獨特,知道他們跟我們一般人不一樣的地方……」我聽得一頭霧水,不懂她所說的「我們的孩子」是什麼意思!聽起來好像是存在著一群生命狀態獨特的「我的孩子」。直到她說出:「……他們就是一般社會上稱為自閉症的孩子,因為我們和許多孩子的父母都不喜歡自閉症這個稱呼,所以我們之間就用『我們的孩子』稱呼這些特別的孩子。」

聽完我恍然懂了,原來電腦螢幕裡這個面容清麗,目光明亮的小女孩,就是傳說中可能懷有特殊能力的自閉兒。

為什麼是傳說,因為真實生活中,我從沒接觸過這樣的孩子,只在電影《雨人》中看到達斯汀霍夫曼演出的自閉症者,他是個對數字有天份,以及有特殊記憶能力的人。他被弟弟帶到賭場,靠著特殊記憶能力,記住發過的撲克牌花色與數字,算出莊家手中的牌,而大贏其錢。

因為《雨人》這部電影,所以長期以為自閉症者,就如電影中的達斯汀霍夫曼一樣具有特殊能力。這一晚我在電腦螢幕裡看到一個真實紀錄的自閉症孩子,且聽這位正在剪接紀錄片的拍攝者說,這些孩子的父母,帶這些孩子的老師們,大多不喜歡自閉症這個用詞,他們之間以「我們的孩子」稱喚這些孩子。

沒想到許多年後,我在當時這個剪接小女孩紀錄片的女子介紹下,接觸認識,且理解許多這些生命獨特的孩子,也同樣不喜歡「自閉症」這個詞句,而一樣以「我們的孩子」來稱喚這些孩子。

那晚,在朋友工作室裡認識的這位剪接紀錄片的女子,她是一個帶著一些天生不懂,也難以學會我們多數一般人感情溝通,及人際互動行為模式的獨特生命狀態孩子,玩顏色、玩線條,啟發他們,讓他們將心中難以用言語表達的情感,透過畫畫流動起來的畫畫老師。

一直要到很多年,很多年過去,我才知道這一晚認識這個畫畫老師,是我的生命,我人生再次轉彎的開始。

她姓韓,名字淑華,因為她我接觸認識,進而理解、接納、欣賞這些生命狀態獨特的孩子,在他們身上重新學習新的生命瞭解,新的體悟。終而見識到徘徊在主流價值之外,相異於多數一般人生命狀態的那些「我們的孩子」的生命差異之美麗樣貌。

二○一○年,在韓淑華協助下,完成拍攝記錄這些獨特孩子的紀錄片《一閃一閃亮晶晶》。影片剪接完成時,在剪接室裡深深感受到更深刻、更寬闊的生命體悟,而決定在片尾打上字幕:「生命有多麼地差異,世界就多麼地美麗。」

我深信著,且奉此為人生後半輩子努力的生命願景。

韓淑華,這個帶著「我們的孩子」玩線條、玩顏色的畫畫老師,這個讓我的人生再次轉彎的人,現在已成為我的妻子,我們一起為我們深信:「生命有多麼地差異,世界就多麼地美麗」的生命願景一直努力下去。

此刻,已然面對初老之歲,更深刻體悟明白「生命是拿來做什麼的」這件事。

寫於二○一八年歲初,寫給未來,寫給我一直來一直來,一刻都不遲疑一直來的未來人生備忘錄。

年輕時在他日記扉頁上抄錄下這首詩的我父親,卻在遙遠遙遠的許多年後面對著我這兒子離家出走時留給他這樣一張寫著同樣一首詩的字條……

男兒立志出鄉關,學若無成誓不還

埋骨豈唯墳墓地,人間到處有青山

不孝兒 正盛叩別

留下這樣一張字條離家出走的我,那時十六歲,國中畢業。而當年在日記扉頁抄錄下這首詩的父親,剛移民台東,大約十七、八歲。

或許是因爲小時候翻看過父親這本日記,而對扉頁上這首詩留下了記憶,而讓我在十六歲離家出走時以這首詩叩別父親,也向父親宣告著我跟他當年年輕時心境一樣的就往自己未來人生走去了。我跟父親間隔著遙遠年代的各自處在青春年少裡,對自己的未來人生懷抱著懵懵懂懂的想像,且都以這同樣一首詩的心境望向人生未來。在這首詩裡宣洩了我們一份青春年少的寂寞,同時也年少輕狂的宣示,擺出一種橫豎不管就要往未來人生走去的初生之犢姿態。

昭和十四年,也就是民國二十八年,這年父親開始擁有這本筆記,從此一路寫,年輕寫到老,寫了一輩子。

父親最後一篇日記是民國七十七年三月二十八日夜裡寫於鶯歌大哥家。在這篇日記裡開頭一行他這樣寫:「去年三月二十九日,林正盛和柯淑卿結婚。」跳一行他接著寫起我三姊、二姊、大姊、大哥,一個個父親寫下他子女們的目前人生狀態,寫到最後又回到寫我,跳一行,父親寫下簡單幾個字:「林正盛結婚後,分家在新店,一切狀況不明。」這麼簡單幾個字,父親寫下他當時擔憂我們夫妻生活的心情。

然而隔了這許多年後,突然在父親日記本上看到這簡單幾個字,迎面觸目驚心動我心魄,心頭一陣猛然回首……「……一切狀況不明。」這簡單幾個字,卻異常清晰準確的標示著我當時身處的人生境況。當年我跟柯淑鲫是這樣面對未來。未來,當時我們放眼望去正是一切狀況不明。

在父親日記上這簡單幾個字裡回首望去看著的,是彷彿看著遙遠多年前我跟柯淑卿彼此結伴壯膽的一路走進狀況不明的未來,彷彿看著我們那往前一路走來的初生之犢樣子……一直走來,如今還再繼續走著,往未來走去。

人生其實是在造化魔法撥弄裡經歷漫長時間的雕刻,而刻畫出每個生命的人生光影。我在父親日記本裡看到父親的人生光影,而我在這本書裡書寫自己的人生光影。

寫完這本書後,回鶯歌大哥家想找些家人過往的照片,卻意外再次看到父親這本日記,像是又回到小時候在倉庫間翻看父親日記時心情。重見扉頁上這首詩時,才驚見自己竟是如此深受父親之影響。我十六歲離家出走時给父親的留言,留的竟就是父親日記扉頁上的這首詩。

父親,我以你日記扉頁上這首詩,以及你晚年寫下的人生最後一篇日記裡的簡單幾個字:「……林正盛結婚後,分家在新店,一切狀況不明。」來延伸寫出我這第一本書的序言,紀念我們在一份造化因緣裡所成就的今生父子一場……。

父親,人生的冒險我仍繼續著,但請別為我擔憂。

「……一切狀況不明。」但,人生漫漫,凡造化走過必留下痕跡。

未來,它一直來一直來……

後記

寫給未來

《未來,一直來一直來》決定再版,初版至今已經十七年多了。想了想,忍不住想為再版寫篇續文,舒懷一下二○○一年秋天《未來,一直來一直來》出版之後那接著不斷迎面而來的未來,還真是一直來一直來,不管你喜不喜歡,它就一直來一直來,像哈巴狗一樣,趕也趕不走。

容我寫寫這本書出版一年多過後,我在巴黎的一小段生活,來說說那時期我遭遇一些人生際遇變化的心境。

取名為「寫給未來」。因為我人生未來,還一直來一直來。

二○○三年,巴黎初春,一個人的巴黎時光。那是一種縱情於高談闊論,眾聲喧譁裡深感孤寂的一個人的巴黎時光。

當時受邀到巴黎參加《愛你愛我》歐洲DVD發行的宣傳活動。宣傳活動只有一個多星期,但由於離婚的心底破碎感,有一種很想遠走他鄉的感覺,也就順從心裡這種感覺留下來,住了將近二個月,在巴黎度過了初春冷冽。

住在十三區一間小飯店,房間有小廚房,可以煮煮簡單東西吃,多少可省點錢,畢竟當時手邊沒接案子做,存款也所剩不多。

有小廚房,可以煮早餐吃,也就不會太晚起床,大約八、九點之間起床,煮個豐盛早餐,正確地說是早午餐。煮好,慢慢吃,吃很久,吃到大約中午,所以是真正的早午餐。

會慢慢吃,大部分原因是靜靜看著臥室窗外一對鳥夫妻的相親相愛生活。窗外有棵冬日葉子落盡,枯枝蕭瑟的大樹,有一對鳥夫妻從來去忙碌啣枝築巢開始,築好巢,母鳥生蛋,公鳥覓食回來,接著開始孵蛋,孵出雛鳥,一整個初春二月、三月我就在這對鳥夫妻陪伴下吃早午餐。

午後,巴黎街頭路邊咖啡座,不會法文,也不會英文的我,不想比手畫腳點太複雜的飲料,總是一句「Beer」或「Café」點一杯坐下來喝著一個人的下午茶,靜靜地消磨午後時光。

喜歡看周遭巴黎人聊天,因為聽不懂,不知道他們聊什麼,所以是看,看得更專注於他們臉上神情流轉變化,大部分是歡喜快樂,當然不免有時會看到一張焦慮不安的臉,一張憂鬱的臉,悲傷的臉。但就僅止於一張張神情流轉變化的面容,聽不懂法文的我,是不會知道他們正在面對著的,是什麼樣的人生歡喜,或者憂愁悲傷。

然而,卻也因而讓我對那些面容投以更多想像,且在這些想像裡回觀自己,一個坐在巴黎街頭的異鄉遊人,到底有著怎樣的一張臉!應該是面無表情一張臉的自己吧!

大約坐到四點左右,要不我打電話約人,要不有人來電話約我。巴黎的夜色很寂寞,需要朋友陪伴,最好的陪伴就是來巴黎讀書的台灣年輕人。酒吧、夜店喝酒聊天,高談闊論電影、歡言青春愛情,歡聚在年輕的話語裡,假裝忘卻自己所正身處的離婚後感情破敗之中。

假裝忘卻,卻在一個人獨處的時候,心頭又襲上這份破敗感,而不禁心中流淌起陳淑樺悲傷歌聲地唱著:「……莫非我早該知道我將要孤獨,在我們相識的最初,你走你的路,直到我們無法接觸,我也許將獨自跳舞,也許獨自在街頭漫步……」

沒錯,我已是在獨自跳舞了,獨自漫步在巴黎街頭了。「獨自漫步巴黎街頭」說起來好像很浪漫,其實是像灰姑娘一樣,一切的歡愉都必須在趕上最後一班地鐵前結束。匆匆地趕搭上地鐵,回到位處十三區小飯店的小房間裡,回到一個人的孤獨寂靜裡,還好窗口外大樹的枯枝樹幹間,一直有對鳥夫妻陪伴著我,以牠們鶼鰈情深的樣子陪伴我。

二○○三年的巴黎初春,如今回望那段時光裡的自己,才清楚地感受到那時的我,正處於通向未來的轉彎路口。

冷夜

初春三月,某個春寒料峭的深夜,記憶中是和一些在巴黎讀書的台灣青年男女,在酒吧夜店菸酒迷濛廝混聊聚之後,一個人搭地鐵回到位於十三區的小飯店。因著一份習慣,我總在一個叫做「義大利廣場」的地鐵站下車,可以走個十幾分鐘。在春寒冷冽的街頭上漫步,讓酒後微醺的心在冷夜中溢散著方才菸酒迷濛聊聚的闊論喧譁聲,如在冷冽中所呼出的白色霧氣般,將殘留心中那些高談闊論、意氣風發喧譁聲慢慢吐出,直至餘波蕩漾在異鄉冷夜,隱遁而去地回到一個人存在的孤寂感。

那夜,如往常般走出地鐵站,靜靜地漫步著:總有幾聲黑人街友的吶喊劃破寧靜深夜;往前走個幾分鐘,有個街友會跟抽著菸的我要根菸抽,有時會多要個二、三根,有時我主動多給幾根。忘了那夜有沒多給他幾根菸,但記憶中就如往常般那麼自然,並無特別的事物或景象牽動心底的情緒變化。我抽著菸,吞吐煙霧地慢慢一直往前,一直走到轉向下坡街道岔路口。回望一路走來長長寬寬的冷清深夜街道,那跟我要了菸的街友,靠著大樓牆壁坐著,靜靜地抽菸,一張臉隱沒在他吞雲吐霧的煙裡,而遠處成了小小人影的黑人街友,沒有吶喊,微仰著頭矗立街邊,像尊雕像。好安靜、好冷清的夜,只有兩個街友,和我,靜靜地從心底冒出一句話:「死在這裡也好。」

當時也許有些蒼涼心境吧!不記得有太多悲傷。其實這是離婚後日子空虛,給自己找點事做,打發時間,也打發心情地寫了一個故事發生在台灣高山,和亞馬遜河流域的電影劇本《雨林盡頭》劇本裡的一句話。

「死在這裡也好。」 是故事男主角──一個擁有跨國企業集團,必須洗腎的初老男人,幾次在面對死亡,生命就要走到盡頭時,心頭浮現的最後一句話。那晚,我回望在寒冷深夜街頭上的兩個街友:一個一張臉隱沒在吞雲吐霧裡,一個微仰著頭像尊雕像般矗立,突然心中蒼涼,彷彿看到了自己人生盡頭的景象!

生活他鄉

巴黎街頭,我的「鯊魚機」手機響起,接通後傳來陌生的聲音,自我介紹一句是週刊記者,沒等我回應就接著問:「林導演,聽說你離婚了?」我一聽愣著,一時不知怎麼回應,隨即又傳來:「你是不是外面有女人?」我又愣住,但不知哪裡來的機智,衝出口一句:「女人沒有,有男人。」就把電話掛了。

這一天接到幾通台灣報社記者打來的電話,誠懇問話的,我就好好說,但簡短,畢竟手機漫遊很貴;帶著八卦語氣的,我就很快掛掉電話。離婚半年後才爆出新聞,且我人遠在巴黎,讓我少了很多麻煩。至少不會被追著問,而二、三天就結束了新聞,算是好的了。然而,被記者們這麼一問,當然就又翻騰起心中那份想在異鄉暫時忘卻,或假裝忘卻的離婚後的情感破敗感覺。

生活在異鄉巴黎,脫出了慣性生活的常軌,雖然打破了離婚後空空蕩蕩的感覺,卻在失去慣常生活和慣常軌道後,任性地任由感傷情緒蔓延,而在異鄉巴黎過著更徹底虛無空洞的生活。

於是,我的心虛無地穿梭在異鄉生活的縫隙裡,有時幾近自我放逐地恣情放懷在眾人歡聚喧譁,有時沉鬱幽懷在自我孤獨寂靜,在這兩個極端之間擺盪來回。歡聚喧譁暫忘離婚後的情感破敗,孤獨寂靜時又回頭低迴情感破敗。如此來回著喧譁與寂靜,更多的時間其實是處在大哉問死亡課題的狀態裡自己胡亂想,想多了,有一天突然想到也喜歡巴黎的海明威,他為什麼會自殺,也許是無法面對身體的敗壞,實在無法忍受要以已然敗壞的身體活在這個他以無盡生命熱情相待的世界。就如我在《雨林盡頭》劇本裡寫下一個打滾商場,拚搏一生的富豪,卻在初老之齡成為需要洗腎的尿毒症患者,他執意一路走向雨林盡頭回望生命最初,他所面對著的不也正是身體的敗壞啊!巧合的是這個我筆下的男主角,跟海明威自殺時的年歲相仿,一樣都開始進入初老的歲月。

想著想著,想起我心愛的榮格,於是死亡並不是那麼可怕,死掉的只是那個延續一季風霜雨露的枝葉花朵,便凋謝了短命鬼,而存在真正生命的根莖仍然還在,不是嗎?就這樣胡亂繞想地纏繞走在一個大迷宮裡,想多了還真以為劇本裡初老男人那句「死在這裡也好」,不就是我這個心懷情感破敗感的人,此刻身處異鄉冷夜的一份蒼涼心境嗎?

還好,慾望心很重的我,很難自殺了結生命,對這個世界還有太多迷戀。

不會自殺,不會死,但,異鄉冷夜心境蒼涼,繼續胡亂想,想多了,還帶回台灣繼續想,想到最後將死亡在心中浪漫化了。有一段不算短的時間,將近二年有吧!經常容易感傷,朋友相聚聊文談藝,不免觸及生死命題,我總以「死在這裡也好」的心情,放懷地說:「等我過了六十歲,不管身邊有多少錢,就帶著這些錢去環遊世界,同時我會給自己準備好一種吞下去就立刻死掉的藥丸子,玩到哪裡,身體不行了,錢用光了,就找個看了喜歡的美好風景的所在,將藥丸子一吞就告別這個世界。」尤其當酒酣耳熱,微醺酒意的豪情話語裡,死亡成了我口中極其浪漫的情懷。

想來,那真是一段不負責任的放肆年歲,那段時間真是辛苦了身邊的朋友,同時感謝你們的關照陪伴。

那時四十五、六歲,尚未五十歲,一直要到將近五十歲,大約四十八、九歲才意識到必須真實面對,重新收拾生命山河,也就是重新找到生命的出口。

十三區小旅館房間窗外,那一對鳥夫妻,牠們一起銜枝築起的鳥巢內,已經敷出了幼兒雛鳥。而且開始築巢時的乾枯枝條,已經冒芽長出滿樹淡淡的嫩綠了。這時繁華的春天已經悄悄到來,而我一個人的巴黎時光該結束,該要收拾行李回台灣了。

台北初夏──回到台北第一天

飛機盤旋準備降落,底下山丘、河川、高樓綿延的城市,一眼望去所有的生活感覺都湧進心頭,強烈現實感告訴我,無可迴避的終究是要回來面對啊!

將近二個月異鄉巴黎的生活結束,感覺上一路風塵僕僕歸來,迎面走進原本的日常生活裡,又將一路風塵僕僕地走向風塵滾滾的未來。

西斜陽光裡下飛機,四月的台灣已經熱了,進入初夏季節了。

傍晚,回到木柵萬芳社區住處。擺放好行李,身上剩沒多少錢的我,就出門去提款機提款,一提發現戶頭剩不到五千元。當然知道自己存款剩不多,但總以為還有一萬多、二萬的,沒想到會這麼少,就要見底了。領了一千,再以提款卡繳了巴黎期間消費刷卡的信用卡帳單的最低繳款額度,帳戶所剩金額不到一千。當下立刻面對沒錢,又當了卡奴的處境。

不知是沒錢,還當了卡奴的擔憂煩惱,還是剛回來的時差問題,一直到十二點還沒睡意,躺在床上翻來覆去睡不著。於是打了通電話給一個猜他可能還沒睡的朋友,電話接了(果然沒睡),那朋友爽朗一句:「來啊!我在工作室,有個學生在剪接。」掛了電話就去找這個朋友,找他聊聊,排遣一下心情。

這朋友在社區大學教紀錄片拍攝,一踏進他的工作室,跟朋友隨口打著招呼,就被正在剪接電腦螢幕上的面容清麗小女孩給吸引,走過去靜靜看著,螢幕裡下課時間,學生們玩鬧著,小女孩沒跟同學玩,自己一個人晃走在教室內外。她面容清秀,目光明亮,很可愛的樣子,可是當她一開口說話,竟口語含混,有些語意怪怪的,有些難以聽懂她的語意,覺得她的言語邏輯有些奇怪。看了會,忍不住開口問坐在電腦前剪接的女子,一個看來約三十歲左右,綁著馬尾的女子。我問:「小女孩怎麼了?」

女子回答,開口就說:「我們的孩子很獨特,跟一般孩子不太一樣,從外表看不太出來,因為他們男的帥女的美,看起來跟一般人沒有太大差別,要經過相處才會知道我們孩子的差異獨特,知道他們跟我們一般人不一樣的地方……」我聽得一頭霧水,不懂她所說的「我們的孩子」是什麼意思!聽起來好像是存在著一群生命狀態獨特的「我的孩子」。直到她說出:「……他們就是一般社會上稱為自閉症的孩子,因為我們和許多孩子的父母都不喜歡自閉症這個稱呼,所以我們之間就用『我們的孩子』稱呼這些特別的孩子。」

聽完我恍然懂了,原來電腦螢幕裡這個面容清麗,目光明亮的小女孩,就是傳說中可能懷有特殊能力的自閉兒。

為什麼是傳說,因為真實生活中,我從沒接觸過這樣的孩子,只在電影《雨人》中看到達斯汀霍夫曼演出的自閉症者,他是個對數字有天份,以及有特殊記憶能力的人。他被弟弟帶到賭場,靠著特殊記憶能力,記住發過的撲克牌花色與數字,算出莊家手中的牌,而大贏其錢。

因為《雨人》這部電影,所以長期以為自閉症者,就如電影中的達斯汀霍夫曼一樣具有特殊能力。這一晚我在電腦螢幕裡看到一個真實紀錄的自閉症孩子,且聽這位正在剪接紀錄片的拍攝者說,這些孩子的父母,帶這些孩子的老師們,大多不喜歡自閉症這個用詞,他們之間以「我們的孩子」稱喚這些孩子。

沒想到許多年後,我在當時這個剪接小女孩紀錄片的女子介紹下,接觸認識,且理解許多這些生命獨特的孩子,也同樣不喜歡「自閉症」這個詞句,而一樣以「我們的孩子」來稱喚這些孩子。

那晚,在朋友工作室裡認識的這位剪接紀錄片的女子,她是一個帶著一些天生不懂,也難以學會我們多數一般人感情溝通,及人際互動行為模式的獨特生命狀態孩子,玩顏色、玩線條,啟發他們,讓他們將心中難以用言語表達的情感,透過畫畫流動起來的畫畫老師。

一直要到很多年,很多年過去,我才知道這一晚認識這個畫畫老師,是我的生命,我人生再次轉彎的開始。

她姓韓,名字淑華,因為她我接觸認識,進而理解、接納、欣賞這些生命狀態獨特的孩子,在他們身上重新學習新的生命瞭解,新的體悟。終而見識到徘徊在主流價值之外,相異於多數一般人生命狀態的那些「我們的孩子」的生命差異之美麗樣貌。

二○一○年,在韓淑華協助下,完成拍攝記錄這些獨特孩子的紀錄片《一閃一閃亮晶晶》。影片剪接完成時,在剪接室裡深深感受到更深刻、更寬闊的生命體悟,而決定在片尾打上字幕:「生命有多麼地差異,世界就多麼地美麗。」

我深信著,且奉此為人生後半輩子努力的生命願景。

韓淑華,這個帶著「我們的孩子」玩線條、玩顏色的畫畫老師,這個讓我的人生再次轉彎的人,現在已成為我的妻子,我們一起為我們深信:「生命有多麼地差異,世界就多麼地美麗」的生命願景一直努力下去。

此刻,已然面對初老之歲,更深刻體悟明白「生命是拿來做什麼的」這件事。

寫於二○一八年歲初,寫給未來,寫給我一直來一直來,一刻都不遲疑一直來的未來人生備忘錄。

|

未來可以視為描述一個事件經過一段時間後所變化的結果,和過去相對。從時間是線性的角度來說,是時間線上將要發生的那部分,也就是說,在時空上表示尚未發生的事的那部分。

未來可以視為描述一個事件經過一段時間後所變化的結果,和過去相對。從時間是線性的角度來說,是時間線上將要發生的那部分,也就是說,在時空上表示尚未發生的事的那部分。