推薦序

當新世界頹敗的時候

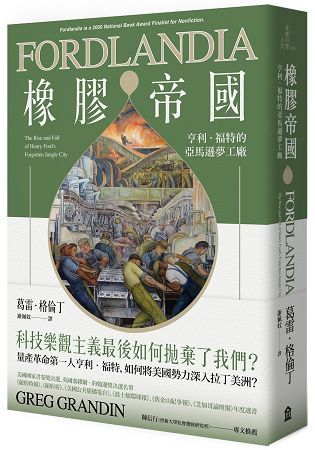

某種意義上,我也算是在亨利.福特的陰影下成長的。在底特律看到福特參與打造的種種新生事物的頹敗,讓我在二十幾歲的時候一下懂了很多事。作者葛雷‧格倫丁在《橡膠帝國:亨利・福特的亞馬遜夢工廠》 裡頭幾近於工筆畫般立體地描述了福特在底特律之外的另一個創新事業——巴西的橡膠園——的成、住、壞、空,以及其中的種種人物,事實上更讓我們能夠理解二十世紀盛行的一股政治風潮,所謂「進步主義」看似理性卻實而荒唐的迷人之處。

我剛到美國的一九九二年,事後看來,並不是底特律最壞的年代。這個眾人暱稱為Motown(汽車城)的都市,永遠有辦法在人們覺得事情不可能更糟的時候,又讓人意外地搞到更糟的境地。在二十世紀前期,福特、通用汽車、克萊斯勒等大汽車廠大量高薪招工,帶來了全美國乃至全世界各地來的移民,迅速地把一個中型區域交通轉運樞紐膨脹到一個多采多姿的大都會,有希臘城、波蘭城、小墨西哥等等多元族裔社區。 然而,我最近回去的二◯一三年,底特律人口竟然已經從極盛時期一九六○、七○年代的一百八十多萬降到六十八萬。許多當年我初到時已經頹圮陰森的住宅房屋所在地,現在被夷平成為荒煙漫草。市政府在那年的七月宣布破產,無力償債。這不能怪市民大眾,他們受罪最慘。怪亨利.福特參與創立的汽車業資本家嗎?層層疊疊的歷史又比這複雜多了。

我自己會到那兒去算是隨波逐流,反正幾個世代以來,不知要幹什麼的台灣大學畢業生,如果情況允許,多半就是去美國讀個什麼學位都好。那時,一九八○年後半急風驟雨的社會運動與政治變遷開始遇到各種挫敗、各種拖延妥協。走過學運與社運那波高潮的我,才二十幾歲就自以為內心蒼老了。隨便選個學校讀研究所去吧,反正只是想喘口氣。結果就落腳在底特律郊外的東密西根大學,

我的碩士班同學們如果不是汽車廠工人、就是經理階層、再來就是底特律警察。事實上,我們鎮上還有一座員工三千人的福特零件廠。我學著做研究,很多是跟我那些在廠裡工作的同學一起做課程作業開始的。系上的老師很快就知道我社運出身的底細,一位參與工運頗深的老師介紹我去底特律市找一位名叫渡邊勉(Watanabe Ben)的日本前輩。我當時英語太差,具體理由沒聽懂,但是要我進城找人,我還是很興奮的。當時台灣與中國大陸留學生普遍覺得底特律犯罪率太高、黑人太多、萬不得已不會進城去,更別說去交朋友。

渡邊先生住在市中心一棟看來一九二○年代曾經風光過的公寓大樓。我們一見如故。他是日本一九六○年反安保鬥爭出身的學運學生,畢生在日本比較進步的全國工會聯盟「全勞協」做組織工作。休長假來底特律是為了幫助當地進步工運理解:籠罩在全體汽車工人頭上、儼然要對「福特主義」的生產模式和社會關係帶來天翻地覆變化的「豐田模式」日本管理方式。出身經歷與關心議題契合之外,我與Ben一見如故還有另一個理由:我們倆英語都極差,各自亂湊合著僅有的一些詞彙聊天,根本不管發音、文法什麼的,一點都沒壓力。後來通過與阿勉大叔的忘年之交,我很快地進入了危機中的美國工運的脈絡。

初見面那天,聊到半午,正熱烈呢,他就說,你應該去旁邊的底特律藝術館看一組壁畫,畫家叫迪耶哥.里維拉,是墨西哥人。更深的講不清,但是他一直強調:「那是我們工人階級的!」我辭別之後一邊狐疑著日本工運人士叫我去藝術館看什麼墨西哥畫家幹嘛?一邊頂著寒風走上富麗堂皇的藝術館台階。那個館不收費賣票,門口擺個箱子隨喜捐助。我逛著逛著來到「里維拉中庭」,那是完全五體投地的震撼!

我當兵時在軍艦機艙和造船廠工作過,對工業現場情境算是熟悉的。但是,擺在眼前的這一組以汽車裝配廠和車體沖壓廠為中心的壁畫,實在太震撼了。不是那種紅太陽式革命必勝的激昂,而是沉穩冷色的調性,以及無數難以言述的細節。我回到學校當然馬上瘋狂地從圖書館裡找里維拉壁畫的資料,搞懂了它的來歷,甚至比畫作本身還精彩。

里維拉是與畢卡索、馬諦斯這些人混過巴黎的世界一流畫家。墨西哥一九一一年革命後回國參加革命。捨棄立體派前衛風格,改畫不能被當商品買來賣去的壁畫。他當過墨西哥共產黨中央委員,被開除出黨後自我放逐到美國。美國上流階層不管他的共產黨背景,只當是世界頂尖藝術家,好生招待。他受邀來到底特律,與亨利.福特一見如故。雖然雙方政治立場尖銳對立,但是共同之處是:他們都深愛機器,也深愛當時集中世界最先進製造業機器的、容納十萬工人工作的福特汽車紅河廠。里維拉對機器的愛複雜一點:他認為機器是工人階級集體勞動創造的,但生產出來後,反過來成為剝削壓迫工人的工具。

亨利.福特雖然視工運為寇讎,卻不在乎里維拉這些共產主義思想,有頂尖藝術家愛機器,他就夠開心了。因為像福特這種農家出身的暴發戶,總是會被城裡的上流階級嘲笑沒氣質、文化素質低,只懂機器和賺錢,不懂上流品味。里維拉壁畫,是他對那些勢利眼的傢伙的回應。

雖然福特不在乎,但底特律市還是有保守派人士對於前共產黨高級幹部要來本市文化精粹之處畫壁畫這回事覺得必有包藏禍心,於是,電台名嘴開始造勢,一股輿論鼓吹說這壁畫褻瀆宗教、煽動工人造反等等,要搗毀壁畫。神奇是,當出資的福特眼看就要無法擋住保守派搗毀壁畫的勢頭時,底特律工人組成了自衛隊,超越原本各個派系、路線、組織的界線,二十四小時輪班看守著這幅壁畫,守了六個月。難怪阿勉大叔會告訴我,這是「我們工人階級的」。它的確可以說是底特律工人共有的祖產。也許也是為了要如里維拉所願,讓工人們能夠去看壁畫,底特律藝術館不收門票。一直到現在,底特律舉辦的任何全國或國際勞工運動會議,最後的節目一定都是去瞻仰里維拉壁畫。

里維拉名為「底特律工業」的壁畫誕生故事中尤其耐人尋味的是,就在里維拉與福特相見恨晚的幾個月前,福特最信任的安全部主任班奈特所率領的工廠警衛,開槍鎮壓想要走到福特紅河廠的反飢餓示威遊行群眾,死五人、傷六十多人。按理說,親身參與許多工會運動的里維拉,與福特之間應該是「階級敵人」,至少應該互相看不順眼,怎麼會惺惺相惜至此?

將在階級議題立場上對立的兩人團結起來的,應該就是對「現代科技」的熱情了。這種熱情,在二十世紀世界各地的政治中,往往是各門各派共享的信念。我們也許可以把它稱為「新世界信念」吧:通過這種或那種方式,實現新社會秩序以及與其相映的技術創新,人類可以脫離舊社會、從蠻荒的自然中創造出天堂般的新世界。美國的立國神話──所謂五月花號載來逃離污濁舊世界的清教徒,篳路藍縷打造新天地,事實上也出現在獨立後的美洲各國,以及紐澳等類似的移民社會。巴西那面十分獨特的國旗上就寫著立國格言:「秩序與進步」。《橡膠帝國》中福特汽車公司試圖在亞瑪遜叢林中以最新科技和自上而下的社會控制、打造懷舊記憶中天堂般的美國中西部小城社會的這段不堪歷史,恐怕是對「秩序與進步」最大的諷刺。

冷戰中劍拔弩張的美國與蘇聯、也許正在打獨立戰爭的第三世界殖民地獨立運動者與殖民母國當局、力求擺脫對美國的經濟依賴的拉丁美洲進步派與美國本土工業技術帶來的高度生產力,會是人類幸福的泉源,雖然也會是戰爭殺戮的武器的來源,所以科技會為善為惡,端視如何使用、誰在使用、為誰而用。底特律藝術館的里維拉中庭牆上較小幅的壁畫的一個貫穿全局的主題,就是這個對工業新科技可以「為善為惡、存乎一心」的信念,以及在這個信念上建立起來的「進步主義」。

福特個人相信的「進步主義」之夢是一種樣態,後世稱之為「企業福利主義」(corporate welfarism)。在許多同代的成功工業資本家的信念中,社會進步的主要推動者是擁有最多財富的(因而也應該是最聰明的)大企業主。他們手上掌握了工業手段,能夠生產前所未見的產量,但是如果沒有一個有同樣巨量的購買力能夠消費這些產品的市場,生產過剩的危機最終將導致市場崩潰。最合理的措施,就如福特一九一四年推出的「五元日薪」,事後被詮釋成:雇主發高工資給工人、創造有高購買力的消費者。但是,虔信「勤儉打拼」的福特也認為,豐裕的物質生活必須配合嚴謹的道德生活,否則工人會懶惰、酗酒、墮落。於是「五元日薪」的措施配合著的是福特公司「社會調查部」(sociological department)對移民工人家庭生活的監控:大到是否維持一夫一妻核心家庭獨立住一棟房子(而不是如大多數底層移民一樣,親友老鄉合住省錢)、小至夫妻床上的床單是否是白色的。不合這些道德生活指標的工人,就拿不到「五元日薪」。在底特律的這段「成功」經歷,就是十幾年後,「福特之城」在橡膠種植園計畫獲利都還沒蹤影之前,就先開始試圖建立理想社區的直接參照點。

里維拉相信的「進步主義」中推動者和推動過程與福特所相信的當然是大相徑庭的。《底特律工業》壁畫的兩張主圖中,在畫面最前面,如韻律舞蹈般地互相配合著動作的多元族裔工人們,清楚明白地道出他的典型左派信念:團結組織起來的勞動人民是創造世界歷史的動力。至於如何團結、如何組織,這些左派分門分派互相爭鬥已久的路線問題,才剛被開除出墨西哥共產黨的畫家,當時恐怕是一思索就覺得傷心吧。確定的是,里維拉要的絕不會是在資本家領導下的團結。亨利.福特、他兒子艾索、以及他的打手班奈特這些代表資本家的人物在畫面中的確都有出現,但都是在畫面邊緣乃至陰影中的角色。

二十世紀「進步主義」的另一個常見的流派,則是「福特之城」後來脫離福特公司掌握之後的命運:進入政府部門裡的進步派為整個國家規劃的發展藍圖中,成為「國家資本主義」綱領的一環。羅斯福之下的美國民主黨「新政」屬於這派,瓦加斯將軍獨裁之下、頗有法西斯色彩的巴西政府也是。二次世界大戰的戰爭需要,順理成章地讓美國政府與大企業、大工會打造出聯合陣線,把工業生產以及其中的勞工待遇、利潤分配等等,納入國家計畫中。儘管福特對政府干預深惡痛覺,福特汽車公司也還是乖乖地進入這個聯盟中。我在底特律郊區的住處附近,原本福特汽車擁有的楊柳溪(Willow Run)工廠,就變成了世界最大的飛機製造廠,每個月造出六五○架B-24轟炸機。包括「福特之城」在內的巴西兩個福特橡膠種植計畫,則是先後由美國軍方和巴西國立大學接手。這種由受過科學教育的開明技術官僚所領導的變革,事實上或許是包括戰後台灣在內,絕大多數國家在二十世紀後半實踐「進步主義」的具體經歷。即使在反對政府干預、崇拜市場的新自由主義盛行的二十一世紀初,這種信念在許多地方還是「主旋律」,中國共產黨在胡錦濤領導下的「科學發展觀」就是一個醒目的案例。

福特、里維拉那一代人對於「科學」、「技術」、「工業」的高度樂觀態度,現在恐怕與很多人的政治直覺是相抵觸的。對於活在地球暖化、環境污染、食安風險的陰影中的當代人來說,現代科技「為善為惡存乎一心」的說法,即使不是大錯特錯,至少也是迂腐。難道我們面對的這些當下問題和未來隱憂,不是現代工業科技造成的嗎?即使保守一點講,目前在市場中運作的工業科技,看來也比較像是問題的一部分,而不是答案的一部分。

台灣經驗與本書中談到的底特律、巴西等經驗都有些重疊之處,但也有顯著的差異。日本殖民當局打造的蔗糖種植、加工、外銷工業,後來變成台糖工廠,是許多台灣農村地區的「現代化飛地」,像「福特之城」一樣:有整潔的宿舍區、提供各種零售與服務的福利社、最先進的現代生產技術,等等。「糖廠冰棒」就是在冷凍設備相對稀少的時代,糖廠外的亞熱帶農村居民可以嚐到的「現代滋味」,即使在糖業已經離去很久之後的現在,還是很多地方的熱門特產。

但是,日本時代的製糖會社與戰後的台糖,相較於「福特之城」的不幸遭遇,要幸運得多了。蔗糖,早在十七世紀就是殖民主義之下加勒比海地區、巴西、美國南部等地的種植園使用奴工生產外銷營利的頭號產品。直到日本佔台的十九世紀末期,這些蔗糖生產國也早就廢除奴隸制度,改採其他方式控制勞動者。所以,製糖會社在台灣落腳伊始,如何建立這種「現代化飛地」的農藝、工業科技、社會組織等等必要元素,都已經在其他產糖殖民地被近三百年的實踐反覆操作過了。

一九五○—一九七○年代台灣政府也曾經反覆局部地嘗試建立福特紅河廠那種令無數參觀者心醉神迷的大型一貫作業工業體系,如一九五○年代建立的「民族工業」裕隆汽車公司、一九七○年代「十大建設」的中鋼、中油、中船。畢竟,相對於殖民時期「農業台灣、工業日本」的「民族工業化」是二十世紀所有後進國家的政府菁英們曾經視為理所當然的發展道路。這種「福特模式」強調原料進來、成品出去,但是,稍晚起步的另一個模式是加工出口代工業。這種沒頭沒尾,原料半成品都是進口、產品市場都是出口,本地廉價工人只做勞力密集某個中間區段的生產模式,第一個試點,就是台灣,第一個大量推廣的試驗區,就是高雄前鎮加工出口區。

從台灣開始的加工出口模式,或許可稱為「前鎮模式」,在一九八○年代初巴西、墨西哥、阿根廷這些當時的「新興工業國家」以國家統合力量建設民族工業的種種建設計畫失敗、惡化、破產到成為第三世界債信危機時,「前鎮模式」被這些國家的債主們──國際貨幣基金(IMF)、世界銀行(World Bank)以及華爾街銀行家們──視為後進國家脫貧致富的唯一道路,也是欠債國家還錢的唯一希望。看看台灣、看看南韓,都從赤貧變富裕了,不是嗎?於是,加工出口區、自由貿易特區在全球到處設置,最後也來到了本書故事發生的亞瑪遜叢林深處的瑪瑙斯市。

當年福特夢想的亞瑪遜叢林的工業化,現在正在大面積地實現,但並沒有實現為一九三○年代「福特之城」想要示範的那種乾淨整潔、人人都開著一台福特汽車的模樣,而是大量赤貧人口擠在貧民窟的瑪瑙斯加工出口區,以及自殺式地不斷伐木開墾、一次性地掠奪資源的各種產業,如現在「福特之城」附近的肉牛畜牧和焦炭生產。大部分從事這些勞動的工人們,是買不起福特汽車的。於是,這又成為了當代底特律的問題:生產過剩、利潤下降、經濟危機、工廠關閉外移、工人失業。瑪瑙斯的「熱鬧」和底特律的冷清,始終是一體兩面。

在「大量生產、大量消費」這種後來社會學家稱為「福特主義」的經濟模式,在美國的一九五○到一九七○年代盛極一時,底特律除了全球矚目的最先進工業生產力之外,高薪富裕的工人社群所帶來的繁榮活力,還孕育了一些獨特的文化創新。流行音樂裡的 Motown 不僅僅是當年創立在底特律黑人社區的一家唱片公司,而是簡直要變成一種音樂類型: Diana Ross、Stevie Wonder、還有 Michael Jackson 還是童星時的傑克森五兄弟。這些音樂從滿接跑的汽車的音響中流溢出來的景象,曾經是多少人艷羨的美好世界。

現在,Michael Jackson 死了,Motown 唱片公司被購併了,而底特律竟然又更糟了。底特律人口降到一九九○年代的一百萬左右時,已經到處都是破敗景象。市中心某屆市長徒勞無功的振興觀光計畫所建設的高架電車兀自在摩天大樓間穿梭,雖然許多大樓早已窗戶全破、佈滿塗鴉。這個「摩天大樓墳場」當時已被稱為「顯示資本主義崩潰的主題樂園」。二○一三年,我又回去,做底特律歷史研究的朋友帶著我們全城逛了一大圈:當年頹圮的工廠與摩天大樓依然矗立;當年排滿著破落住宅的社區街道,有些長出草了、有些被開闢成菜園。有些堆滿鮮花與蠟燭的街角,是最近剛發生槍殺案的所在。二○○八年金融危機之下一度破產的汽車公司,在聯邦政府金援之下很快又復原了,但是底特律的居民命運與亞瑪遜叢林裡「福特之城」居民的命運竟然趨同了:他們都被拋棄了。有些也許還天真地夢想亨利.福特的轉世再生,更多的連咒罵他的力氣也用光了。二○一六年美國總統大選,其中不少人把票投給了川普。從羅斯福的新政時代以來就是民主黨鐵票區的密西根州,對不斷許諾新世界又不斷毀約的那票政客覺得疲憊了。

「福特之城」所代表的,是一種建立新世界的氣魄,是二十世紀從左到右的各種政治運動共享的美好世界最終失敗的一個角落。事後看來,那種氣魄有太多我們後人也許會覺得難以置信的愚蠢之處。但是,歷史學家帶給我們的後見之明,如果無法作為思索未來的材料,身處在這個新世界之夢已經疲憊的我們,恐怕連做夢的能力都會失去。

陳信行(世新大學社會發展研究所)

作者序

複製成功,何難之有?

一九二八年一月九日,亨利‧福特與獨子艾索和老友愛迪生一同參觀在紐約舉辦的福特汽車展。一群警察圍住他們,擋住沿途的仰慕者和記者。亨利‧福特心情振奮,看到閃個不停的相機還假裝嚇到。這場車展是為了展出全新上市的福特A型車。不久前,全世界生產的汽車將近一半都是福特從一九○八年就開始製造的T型車,但到了一九二七年,T型車的市占率大幅下滑,經濟繁榮加上低息信貸都使風格化的豪華車款的需求增加。通用汽車順勢推出數十種噴漆顏色和一系列椅墊供消費者選擇,福特汽車也多了綠色、紅色、藍色和黑色車款,至少比以前更多樣。據說,幾年前福特曾對消費者說,他們想要什麼顏色的車都行,「只要是黑色」。1

從一九二七年五月福特T型車停產到同年十月第一台A型車完成組裝,許多人都對福特能否轉型成功存疑。畢竟這次轉型耗費龐大,有位歷史學家估計高達兩億五千萬美元。原因在於胭脂河新廠原本就是設計來製造源源不絕的T型車,現在卻因為要改為製造A型車而必須重新整修。然而,A型車剛上市兩天就有超過一千萬美國人前往當地福特經銷商看車。新推出的A型車不僅有一系列車型可供選擇,還有草原綠、卡其棕、碧海藍等不同顏色。不到幾個月,公司就收到七十多萬筆A型車訂單,即使是唱衰福特的人也不得不承認,這次福特果真強勢回歸、東山再起。2

這場福特汽車展在紐約以前的十五街的麥迪遜廣場花園舉辦,吸引了一百多萬人,也讓附近的全國車展相形失色。除了各款新推出的A型車,同時也展出林肯敞篷車。六年前福特買下林肯汽車,因此他不須重整自家車廠就能在豪華車市中占有一席之地。不過,這次的福特車展實際上並非汽車展覽會。根據艾索的說法,那只是以「車展的概念為核心」,「視覺化呈現福特汽車從原料到成品的製造過程」。參觀者會經過福特知名的創舉:分秒必爭的同步工作站,看見玻璃、座椅和皮革椅墊的製造過程,以及福特的鐵礦場和煤礦場、鼓風爐、煤氣廠、北密西根州的林地,還有飛機和船隊的縮小模型。少數幸運兒甚至可以看到亨利本人親自指揮。經過「兩個活動人體模型在濃密的森林裡悠閒地砍樹時」,亨利‧福特下令:「稍微加快機器的速度。」3

雖然福特出了名地好發議論,但當他在展場穿梭時,記者的問題多半圍繞著他的汽車和身價打轉。「你現在有多少身價?」有個記者大聲提問。福特回答:「我不知道也不在乎。」他在當年製造第一部車的老車床前停下來召開臨時記者會,說他對來年的發展很樂觀,確信胭脂河新廠(設於底特律外郊的迪爾伯恩鎮,即福特的老家)必能滿足市場需求。沒人提起他最近公開否認其反猶傾向的難堪事件,雖然福特在紐約期間曾跟美國猶太委員會的成員見面,雙方還搬演了一場猶太通訊社所謂的「亨利‧福特與美國猶太人的終極大和解」。記者在車展上拋出的問題多半很客氣和善。有個記者想知道福特的成功祕訣,他的答案是:「專注於細節。」這位汽車鉅子對身後的機器點點頭:「一八九四年我在這個車床前工作時,其他什麼事都不想。」另有記者問了他削價競爭的傳聞,以及這會不會迫使他降低A型車的要價。

「我不知道有這種事,」福特回答。他自訂售價和薪資已有幾十年之久,也未曾遭遇激烈的競爭。「什麼問題都沒有,」他說:「也沒有任何理由讓我認為,目前的榮景不會延續。」4

*****

不過,福特還想談談汽車以外的事。前年八月他生平第一次坐飛機,搭乘好友林白駕駛的聖路易精神號在底特律上空繞了十分鐘。幾個月前,林白才完成不著路飛越大西洋的劃時代飛行。福特誇口說他「握了操控桿」一下,還說他「很能從事空中旅行」,目前正在研究一種輕型的柴油飛機引擎。接著,福特宣布他不久就會飛往亞馬遜視察新的橡膠園。「我如果去巴西,」他說,「一定坐飛機去,絕對不會花二十天的時間坐船。」5

福特沒再多說,記者聽了一頭霧水。因此艾索上前解釋,說他們的橡膠園位於塔帕若斯河,即亞馬遜河的支流。

大家都沉浸在A型車上市的興奮氣氛中,很少人注意到福特汽車最近在亞馬遜拿下一大片土地的消息。這片大小難免會被拿來跟中等大小的美國州相比(通常是康乃狄克州,有時是田納西州)的土地,是福特公司的橡膠園預定地。愛迪生雖然竭盡所能要在美國生產橡膠或研發合成橡膠,乳膠仍然是福特無法掌控的一項重要的天然資源,儘管他在紐約車展上也展出了橡膠園模型。艾索在有關土地取得過程的正式新聞稿上表示:「細節都已談定,準備工作會馬上開始。」其中包括建立一個城鎮,還有「對抗危險叢林的衛生大作戰」,而「福特船隊日後將會往返亞馬遜,可能也會嘗試飛機這種運輸方式。」6

過了幾個月,A型車的熱潮逐漸消退,記者和評論家開始把目光轉向「福特之城」(過不久大家開始如此稱呼福特的巴西計劃)。他們形容這個計劃是兩股狂洪巨力的大對決。一邊是企業家福特,他讓裝配線臻至完美,把製造過程分解成簡單再簡單的零件,使機器製造出可以無盡複製、從第一個到最後一個都一模一樣的產品。福特曾說:「我的努力都以簡化為方向。」另一邊是充滿傳說的亞馬遜流域,流經九個國家,涵蓋三分之一個南美洲,原始蠻荒,生態多元,光是福特預定的橡膠園所在流域的魚類,就比歐洲所有河流加起來的魚類還要多。7

這場對決被塑造成一場主權爭奪戰。福特代表二十世紀初美國資本主義象徵的活力、動能和衝勁。亞馬遜代表目前為止人類仍無法征服的古老世界,一個寂靜而原始的世界。「若是機器和牽引機可以打進亞馬遜叢林的綠色高牆,若是福特在原本除了寂靜叢林,什麼也沒有的地方,種下百萬棵橡膠樹,」德國某日報曾言,「那麼橡膠的傳奇歷史就會開啟新的一章。現代人類與大自然之間一場嶄新的大規模戰爭也將從此展開。」巴西某作家則預測,福特終究會實現普魯士自然科學家亞歷山大‧洪堡一世紀多前的預言:亞馬遜注定會成為「世界的穀倉」。好巧不巧,就在福特決定投入橡膠業之際,英國探險家波西‧福西特上校在亞馬遜叢林失蹤的報導震驚大眾,使福特面臨的挑戰更顯艱鉅。憑藉著文獻資料、理性的推論及敏銳的直覺,福西特確信亞馬遜叢林裡有座消失的古老城市,因而深入叢林尋找,卻從此下落不明。他前往探險之處,剛好就在福特的橡膠園預定地以南。8

但福特面對的情況不可同日而語。所有工業生產資源都掌握在他手中,記者毫不懷疑福特一定能戰勝自然。報導福特為蠻荒世界注入文明的計劃時,他們的期待之情也躍然紙上。《時代》報導,福特打算逐年增加橡膠種植面積,直到「叢林全面工業化」,而叢林居民也都拍手叫好,「不久大蟒蛇就會爬到叢林中心,猴子也會興奮鼓譟。黑皮膚印第安人會用大彎刀在過去出沒的地點殺出一條路,好讓未來的雨刷、地墊、充氣輪胎通行。」《華盛頓郵報》》也說,福特要把「白人的魔法」帶進蠻荒,他想培植的不只有「橡膠樹,還有採集橡膠的人。」9

從十六世紀以來南美就有黃金國的傳說。相傳有個印第安國王富甲一方,甚至在身上塗金粉,無數人前往尋找寶藏卻都無功而返。Quixotic(堂吉訶德)一詞源出的冒險故事以西班牙平原為背景,發生時間正好就是歐洲人首次進入亞馬遜叢林的時代。我們常用「堂吉訶德」形容那些著迷於尋求叢林寶藏的人。這些人堅信寶藏的存在,就如堂吉訶德堅信與他大戰的風車就是巨人。「為了方便,」福西特上校稱他的傳說之城為Z城。10

福特儼然是把黃金國的傳說整個翻轉過來。身為世界第一富豪,福特本人就是全身塗金粉的國王。某巴西作家稱他為「工業界的耶穌基督」。另有人稱他為新世界的「摩西」,低迷已久的巴西橡膠工業和亞馬遜叢林都要靠他出手拯救。差只差在,「福特之城建立起的王國」絕對世俗,其中的魔法也是拜科技之賜。福特把觸角伸到巴西北部的時間,剛好就是時代遞嬗的關口:探險時代退位,商業時代崛起。11

探險家的時代過去了。他們就像福特的施洗者約翰,行走在衰頹的國度裡,預告重生之日即將到來,即使他們的身影逐漸淡出歷史。老羅斯福總統一九一四年(逝世前幾年)最後一次前往叢林踏查,調查一條未曾納入地圖的亞馬遜支流,留下的《穿越巴西蠻荒》記錄就預測:差點要了他的命的危險急流,日後將用作水力發電,供應「多個由鐵路互相連結的大規模工業社群。」紐約冒險家社團的法蘭西斯‧高‧史密斯到巴西尋找福西特上校的蹤跡之際,正好傳出福特拿到巴西土地使用權的消息。史密斯從叢林裡傳回一封很長的電報,描述他碰到「欣古河國王」的驚險過程。此人是欣古河的橡膠大王,富有而殘忍,「代表以封建專制的方式管理的巴西橡膠園,而他的新對手福特代表的則是北美工業化企業」。這位「叢林百萬富翁」以恐懼控制手下的「苦力」,讓他們長期負債,把不聽話的人關起來痛毆,然後丟在地上自生自滅,任由吸血蝙蝠「吸他們的血,大群螞蟻啃噬他們赤裸的皮膚。」亨利‧福特「從沒見過他的叢林對手,」史密斯寫道,但他的「巴西計劃將摧毀欣谷河國王的橡膠獨占權,解放他手下的苦工,讓巴西繁榮重現曙光。」

共

共  夢工廠是美國排名前十位的一家電影洗印、製作和發行公司,同時也是一家電視遊戲兼電視節目製作公司,製作發行的電影有超過10部票房收入超過一億美元。

夢工廠是美國排名前十位的一家電影洗印、製作和發行公司,同時也是一家電視遊戲兼電視節目製作公司,製作發行的電影有超過10部票房收入超過一億美元。