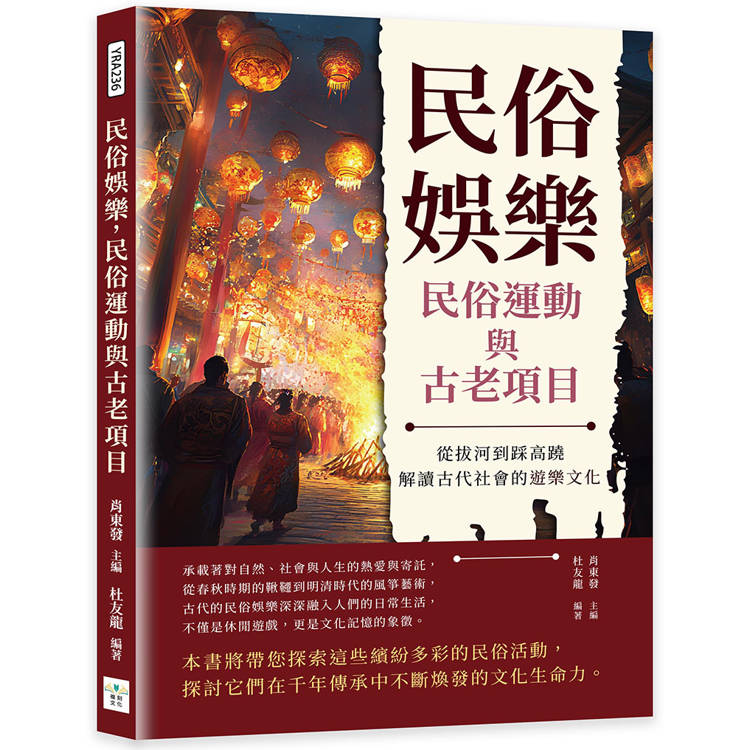

承載著對自然、社會與人生的熱愛與寄託,

從春秋時期的鞦韆到明清時代的風箏藝術,

古代的民俗娛樂深深融入人們的日常生活,

不僅是休閒遊戲,更是文化記憶的象徵。

本書將帶您探索這些繽紛多彩的民俗活動,

探討它們在千年傳承中不斷煥發的文化生命力。

從春秋時期的鞦韆到明清時代的風箏藝術,

古代的民俗娛樂深深融入人們的日常生活,

不僅是休閒遊戲,更是文化記憶的象徵。

本書將帶您探索這些繽紛多彩的民俗活動,

探討它們在千年傳承中不斷煥發的文化生命力。

▶風箏的起源與發展

風箏最早用於軍事用途,例如墨子製造的木鳥和韓信利用風箏偵察軍情。隨著造紙技術的進步,風箏逐漸成為民間娛樂工具。到宋元時期,風箏技藝和形式多樣化,並結合吉祥寓意,如「鯉魚跳龍門」和「五福捧壽」。明清時期,風箏文化進一步發展,各地形成獨特流派,具有代表性的風箏如北京的「沙燕兒」風箏和山東濰坊的龍頭蜈蚣風箏等,成為節慶娛樂的重要元素。

▶盪鞦韆的文化傳承

盪鞦韆起源於中國上古時期,與巫術和宗教活動相關,最初作為驅邪工具。到了唐宋時期,盪鞦韆成為清明節的重要活動,展現文人雅趣與宮廷生活風采。明清時期,盪鞦韆習俗遍及全國,逐漸演化為不同形式的競技遊戲,如「過梁悠」和「風車鞦韆」。在西南地區少數民族中,盪鞦韆也帶有濃厚的地方特色,成為婚禮和節慶活動的重要內容。

▶踢毽子的演變與技藝

踢毽子起源於漢代,經歷唐宋的普及後,成為技藝高超的民間娛樂活動。宋代的技術記載如「聳膝」和「佛頂珠」等,展示了踢毽子的高超技巧,並從軍事訓練轉變為全民運動。清代踢毽子風靡一時,許多文人留下了記載踢毽子的詩篇,並且延伸至現代,成為集健身、娛樂於一體的傳統運動。

▶踩高蹺的社會功能與藝術價值

踩高蹺在唐宋時期初具規模,起初用於模仿鳥類飛翔或進行表演。明清時期,這項活動發展為農村節慶的重要項目,並融入劇場表演元素,出現人物角色的創意化表現。踩高蹺作為集體活動,既滿足了民眾娛樂需求,又體現了地方特色,成為文化交流與傳統藝術的媒介。

本書特色

本書以中國傳統民俗娛樂為主題,深入剖析如放風箏、盪鞦韆、踢毽子、扭秧歌等娛樂活動,展現了豐富多彩的民間文化。作者結合歷史故事,探索民俗娛樂的起源、演變及其在不同時代的社會功能和意義,揭示了它們在民間信仰和節慶活動中的重要地位。書中語言生動,描述細膩,讀者能從中感受到中國古代的生活智慧與藝術魅力。

共

共  文化是由古羅馬哲學家西塞羅首次使用拉丁文「cultura animi」定義,原意是「靈魂的培養」,由此衍生為生物在其發展過程中積累起跟自身生活相關的知識或經驗,使其適應自然或周圍的環境,是一群共同生活在相同自然環境及經濟生產方式所形成的一種約定俗成潛意識的外在表現。

文化是由古羅馬哲學家西塞羅首次使用拉丁文「cultura animi」定義,原意是「靈魂的培養」,由此衍生為生物在其發展過程中積累起跟自身生活相關的知識或經驗,使其適應自然或周圍的環境,是一群共同生活在相同自然環境及經濟生產方式所形成的一種約定俗成潛意識的外在表現。