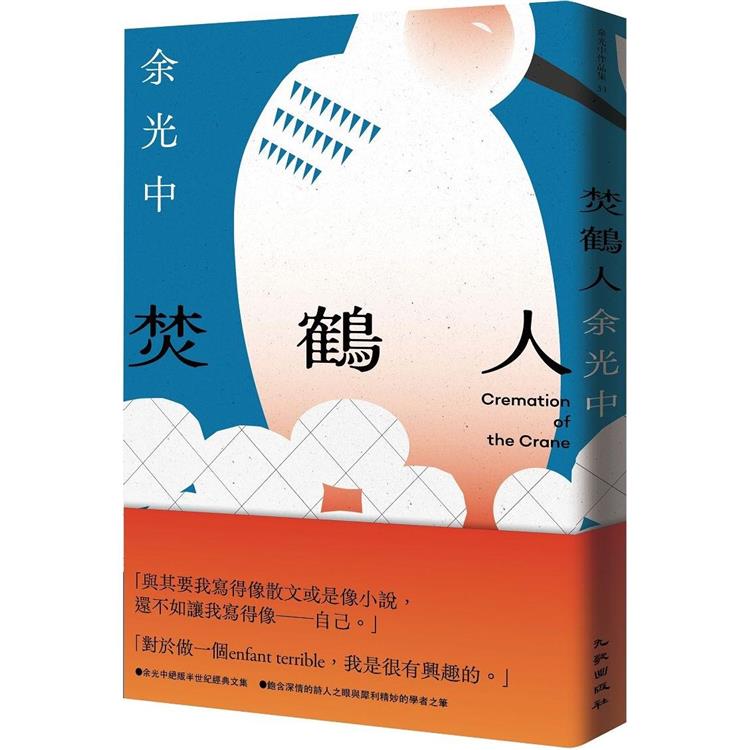

★ 余光中絕版經典文集重排新版,以如椽健筆,優游寫作的四度空間。

★ 收錄余光中名篇〈下游的一日〉、〈蒲公英的歲月〉,也輯選難得一見的小說式篇章〈焚鶴人〉、〈食花的怪客〉。

「與其要我寫得像散文或是像小說,還不如讓我寫得像──自己。」

「對於做一個enfant terrible,我是很有興趣的。」

余光中絕版半世紀經典文集

飽含深情的詩人之眼與犀利精妙的學者之筆

《焚鶴人》為余光中第四本散文集,原版於1972年由純文學出版社出版。本作從細膩抒情的自傳性散文至明快犀利的文論批評無所不包。在他筆下,散文往往是詩的延長,論文也往往抒情而多意象,映射出風格獨具的自畫像。

承載靈魂的白鶴風箏隨風昂揚,詩人將自己放出收回;待落地焚燒後,對於長線彼端的藍天拋出永恆的懸問。或是做一個西裝筆挺的文學教授,焦躁妒嫉地旁觀仙子甯芙與牧神穆申在萌動的春日嬉鬧花叢的插曲。又如寄此身於蒲公英之飄零,登高遠目懷想下游的日子,視丹佛城為新西域的陽關,巧妙置換「新大陸」與「舊大陸」的風光景物,也插敘與文友相聚暢談的暖意。作者隱身於每一個「他」的背後,卻無處不含深情。寓居異域對故鄉的繾綣,詩之眼目所凝的景致,豐美意象流動的馳騁,共構出余光中動人的散文篇章。

在搖滾風行的六、七○年代,余光中隨巴布.狄倫與披頭流瀉在街頭的音樂吟唱,在樂句歌詞中讀出詩的靈魂。出入中西美學,壯年時期的他退開一步,審視年輕時所鍾情的詩歌與西方文學,重新衡量中國文學與世界的關係。在作品中屢屢與文學傳統對話,實驗文體的邊界,試圖為散文開啟一條不同於五四文風而更貼近時代的路線。筆鋒也指向他眼中文化圈的怪象與時病,時而俏皮詼諧、時而嚴肅辛辣,基於對文化的負擔與深切期許,積極提出建言。

本書所收作品創作時間主要集中於1968年至1971年,中間橫跨余光中第三度赴美、於丹佛寺鐘學院與科羅拉多州教育廳工作的時期。既抒寫了離臺前夕對故鄉的愁思眷戀,也記錄了旅美期間對東西文壇現象的思考反省,見證余光中豐沛的創作能量。

作者簡介:

余光中(1928-2017)

一生從事詩、散文、評論、翻譯,自稱為寫作的四度空間,詩風與文風的多變、多產、多樣,盱衡同輩晚輩,幾乎少有匹敵者。從舊世紀到新世紀,對現代文學影響既深且遠,遍及兩岸三地的華人世界。曾在美國教書四年,並在臺、港各大學擔任外文系或中文系教授暨文學院院長,曾獲香港中文大學、澳門大學、臺灣中山大學及政治大學之榮譽博士。先後榮獲「南京十大文化名人之首」、全球華文文學星雲獎之貢獻獎、第三十四屆行政院文化獎等。

著有詩集《白玉苦瓜》、《藕神》、《太陽點名》、《在冷戰的年代》等;散文集《逍遙遊》、《聽聽那冷雨》、《青銅一夢》、《粉絲與知音》等;評論集《藍墨水的下游》、《舉杯向天笑》、《從杜甫到達利》、《翻譯乃大道,譯者獨憔悴:余光中翻譯論集》等;翻譯《理想丈夫》、《溫夫人的扇子》、《不要緊的女人》、《錄事巴托比/老人與海》、《不可兒戲》、《梵谷傳》、《濟慈名著譯述》等,主編《中華現代文學大系》(一)、(二)、《秋之頌》等,合計七十種以上。

章節試閱

下游的一日

那天在觀音山下一個尼姑也沒有見到。修女,倒是有好幾位。就坐在第一排,白巾白袍,像一行文靜的「洋百合」。湛湛的江水,巨幅長玻璃外自在地流,藍悠悠,幾隻水禽在晚秋的豔陽中閃著白羽。這是琺瑯瓷油成的亮晴天,空中有許多藍,藍中有許多金,有誰要晴朗的樣品,這就是。玻璃的這邊,他聽見自己的聲音,經過麥克風放大而顯得有些變質的自己的聲音,在一座線條清晰,多鋁多玻璃的大廳上,激起一派回響。他誦的大半是出國前的一些作品。那裡面當然也是他自己,只是已經有一點陌生罷了。才五六年,那一個自己,竟然已經有一點像標本了。他幾乎想坐下來好好想一想,好像靈魂上發現了一條皺紋,需要水,水面有很多光;他羨慕她有機會在這種晴得虛幻的日子,一面聽講,一面出神。他也經過大二的日子,知道肉體參加眾人,讓神魂飛到遠方去的那種情味。可是其他的眼睛都向他

集中,像許多敏感的觸鬚在合編一張網,要捕捉他的眼睛。這是帶有一點催眠的意味的。眼與眼的對視,久了,就超出靈魂所能負擔的程度,因為真相總是可畏的。一位音樂家(是帕嘉尼尼嗎?)在行經魚屍並列的市場時,忽然想起他當晚有場演奏會。如果這不是一個笑話,那位音樂家的孤絕感,也未免太尼采了吧。他感覺中的聽眾,卻像希臘神話中的百眼獸,眈眈,睽睽,令人心悸。他當然並不怕那些聽眾。再大的百眼獸,他自信也能馴服,甚且逗它發笑。他怕的毋寧是雙眼獸:目光停留在一張臉上,變成一比一的對視,情形就大不同了。

雙眼獸是有靈魂的。百眼獸有沒有靈魂,就很成問題了。百眼獸對他的要求,是表演。所謂演講,本來就是一半講,一半演,演得那頭百眼獸恍若催眠,否則,被催眠的就是他自己了。站在臺上的,當然也是他自己,至少是他許多自己中的一個,那個自己為他贏得許多掌聲,許多笑靨,許多眼睛的驟然發光。可是那並不是他最喜歡的自己。兩年來,他幾乎記不得做過多少次的馴獸師了。獸有大有小,愈大的愈像獸,而愈像獸的,馴起來,也就愈將它燙平。不過臺上人是沒有這種自由的。臺上人一恍惚,就會造成一段荒謬的冷場。忽然他發現有一雙眼睛正投向窗外,被外面的風景映起反光。那是一雙年輕的眼睛,裡面有很多加刺激,富於冒險的意味。不過那種經驗總是很寂寞的,因為你總是以一對百,甚至以一當千。對他們,你是一個熟悉的名字,啟開一些封面,他們就可以審視你靈魂的標本,你的祕密是公開的;對於你,他們永遠是未知數,他們,只是許多陌生的總和。坐在暗處的,固然寂寞,但站在亮中的,另有一種寂寞,寂寞得緊張,而且疲倦。

此刻,潛在他意識深處的,是一個含糊的,有點隱隱發痛的慾望。在自己聲音間歇的空隙,那蠢蠢的慾望在搔癢他的靈魂,說:「為什麼不選一雙柔和的眼睛,僅僅是一雙,而且對它說:『這樣好的天氣,這樣貴的陽光,跟我一同出去吧,去細密的相思樹下,或是去江邊,聽我說一些上游的故事。你是大一吧?是嗎,我猜得不錯。從你的眼睛,從你流盼時清爽的眼神,我猜得出你是新人。我也曾是大一的新人,在一所也是教會的大學。我敢打賭,那時候,我比你更寂寞,更容易受傷,更充滿矛盾,對外面的世界,更加神往。江邊真是美好,這陽光,像透明的黃玉,在這種不可置信的完美中,你該坐在一塊隕星似的怪石上,想一些上游的事情。』」

這只是剎那間朦朧的慾望罷了,他當然不能走下臺去,拾起那雙眼睛。事實上,當他的眼光再度從手中的書頁向下面掃掠,那雙眼睛,不,連那張臉也不見了。下一瞬,他只看見一隻眈眈而視的百眼獸。這種失落感,在他,已經是尋常事了。記憶裡,有許多許多臉,不一定都怎麼美麗,但是有靈氣,有個性,有反應迅速的光彩。他記得那些臉,像太陽記得盛開的向日葵們。當然不全似向日葵,因為有的典麗清雅,像蓮,有的俊逸倜儻,像水仙。因為曾經出現在他粉筆的射程內的,有嫘祖的女兒,也有海倫的後裔。回國已經兩年,偶而,在變幻的晚雲上,或是囚在亞熱帶濕悶的雨季,他會記起那些臉來,輪廓分明眼神奕奕褐髮飄動的那些臉……倪丹啊,文葩啊,史悌芬啊,他會對自己默默吟念。不過他是生存在這樣的一個世界,留下來的固然不少,但失落的無疑更多更多。那些臉啊那些臉,嫘祖的和

海倫的臉,一張繼一張,在時間之流上飄浮而去,一朵接一朵,如蓮。「當然,我不是捕蝶人,」他這樣對自己分辯。「只是每飛走一隻燕子,便減掉一點春天。」上星期六他經過一方水池,見一朵孤蓮在秋日的金陽裡抵抗十月底的涼風,不禁立定了怔怔而視,直到他打出一個噴嚏。

他仍然在朗誦自己的作品。他聽見自己帶一點江南腔的不標準國語,在大廳晴明的空間盪起回音。據說那就是他的聲調,在收音機和錄音帶上都是那樣,帶那麼一點磁性,節奏矜持而舒緩,但音色頗為圓熟。這一點,他是頗引為自豪的。小說家華麗瑜──性急而豪快的「學妹」──就一直嫌他說話太慢,而他,總覺得她口齒太快,心還沒到,舌已先搖。想到華麗瑜,他忽然若有所失。前天還接到她一封國際郵簡:「怎麼樣?泡在島上做猢猻王,不想出來蹓蹓? 萬聖節快到了,楓葉和橡葉燒成一片。還記得五大湖區的秋天嗎?」這真是從何說起。他怎會忘記那種成熟之美,渾然而厚的那種大陸性氣候?他怎會忘記那種純然透明的空氣,一腳踏出戶外,撲面就是一陣開胃的草香,你覺得髮根一下子浸在冷得醒鼻的風裡,清潔的肺浮在空中,翼然如雲,而陽光燦燦,怎麼水晶球裡瀉著黃金?真的,萬聖節又要到了,明天就是萬聖節的前夕。想著,他果真翻到十年前留學時所寫的,一首歌吟萬聖節的作品,朗誦起來。於是有濃郁的土香升起,摻著一股南瓜的氣味。

陽曆,是萬聖節,陰曆,正是重陽日。他告訴自己,今天是他的生日。對於每個人,自己來到這世界的那一天,總是帶一點神祕,且有催眠的力量。對於他自己,重九這日子更是如此。根據西方的迷信,詩神亞波羅、酒神戴奧奈塞司、大神宙斯、巫師墨林、眾神之使者赫爾彌斯,都以冬至這一天為生日。難怪格瑞夫斯的第七個孩子生在冬至,詩人竟得意到賦詩以慶,寫了那篇〈冬至喻璜兒〉。自己竟然誕生在重九,他也暗暗感到自豪。因為這也是詩和酒的日子,菊花的日子,茱萸的日子。登高臨風,短髮落帽,老詩人悲秋亦自悲的日子。他曾經自稱「茱萸的孩子」,遺憾的是,已故的母親不能欣賞這樣的句子。終於又是重九了,在這無所謂秋天不秋天的島上。怎麼忽忽竟已是第十九個重九了? 在大陸,這樣爛熟的小陽春,風景一定停留在美的焦點,人們向海拔更高處攀去。可是登高不為望遠,為避難,為了逃一個大劫,他這樣提醒自己。於是自豪之中,又感到深沉的哀傷。他的生日就是這樣:名義是登高臨遠,慷慨逍遙,但腳下是不幸,是受苦受難的大地。他那一代的孩子,在一種隱喻的意義上說來,都似乎誕生在重九那一天,那逃難的日子。兩次大戰之間的孩子,抗戰的孩子,在太陽旗的陰影下咳嗽的孩子,咳嗽,而且營養不良。南京大屠城的日子,櫻花武士的軍刀,把詩的江南詞的江南砍成血腥的屠場。記憶裡,他的幼年很少玩具。只記得,隨母親逃亡,在高淳,被日軍的先遣部隊追上。佛寺大殿的香案下,母子相倚無寐,槍聲和哭聲中,挨過最長的一夜和一個上午,直到殿前,太陽徽的騎兵隊從古剎中揮旗前進。到現在他仍清晰記得,火光中,凹凸分明,陰影森森,莊嚴中透出獰怒的佛像。火光抖動,每次都牽動眉間和鼻溝的黑影,於是他的下顎向母親臂間陷得更深。其後幾個月,一直和占領軍捉迷藏,回溯來時的路,向上海,記不清走過多少阡陌,越過多少公路,只記得太湖裡沉過船,在蘇州發高燒,劫後和橋的街上,踩滿地的瓦礫、屍體,和死寂得狗都不叫的月光。

「月光光,月是冰過的砒霜。月如砒,月如霜,落在誰的傷口上?」誦完最後一首詩,那百眼獸便騷動起來,掌聲四起,像一群受驚的野雁。終於響聲落定,外面的風景溢進窗來。女孩子們的笑聲,呼聲,溢向戶外,投向石院中豐盛的陽光。

女孩子們被聖心的鐘聲召走後,一位身材修長的修女開始帶他參觀這座女子大學,且用夾英文的三明治中文,向他娓娓介紹建築的風格。濃密的相思樹叢裡略帶鴿灰調子的白色校舍,在半下午的豔陽中顯得分外乾淨悅目。向陽和背光的各式牆面,交錯形成雅趣的幾何構圖。這是一座新型的現代建築,設計人的品味顯然傾向純淨主義,那樣豪爽地大量使用玻璃,引進幾乎是氾濫的光。真的,現代建築是雕刻的延長。整座校舍像一顆坦然開放的心,開向天光。當光沛然瀉下,靈魂乃勃然升起。

「這是島上最迷人的建築了,」他讚歎說。

「謝謝你,」修女說。「這座建築物處處埋伏著心機。每轉一個彎,你就發現一個不同的雕塑品。我來這裡已經兩年,到現在,還沒有完全看清楚。」

「恐怕天使也要迷路呢。」

她笑了一下,接著又為他推開一扇門。

「在某種意義上說來,」他得意洋洋,大發議論。「建築家的心靈和作曲家的心靈是很相似的。前者在設計的過程中,必須同時顧到一個立體的各部分在不同的角度所呈現的形象,正如後者在經營一個交響曲時,必須在聽覺的想像中,聽見那麼多不同的樂器各自的和綜合的聲音……」

「根據你的說法,」她打斷他的宏論。「我們正走上這座塔樓最迷人的一彎旋律了。」

說著她領他步上一座迴旋梯,從樓底攀向三樓。四壁呈圓柱形,每走一步,就改一個方向,同時也升高一級,而每升數級,肘邊便開啟一道垂直而狹長的窗,引進現代的也是中世紀的光。但丁啊但丁。他的心境頓然內外皆通明。肉身和靈魂休止了戰爭。他正想說:「這樣的無阻無礙令我驚惶,」忽然發現他們已經在戶外,莫遮莫攔的空間匍伏在他們腳下,那樣虛無而燦爛的空間,風,吹過,光,瀉過,圓圓的藍在四周運轉。他緊張地側過臉來,準備看見,同時又害怕看見什麼有翼的東西。

「你看,對岸的一草一木都這麼清清楚楚,」她說。

何止是清楚! 簡直是透明。他覺得,只要他肯看,他可以看見任何東西,和它們背面的一切。他甚至覺得,他能夠看見自己的頭頂和腳底,立在光中,他看得見自己的四十個影子。他興奮得想告訴她,今天是他的生日,而她一定是一個天使,帶他到這樣高的地方。一定,有甚麼劫難就這樣躲過。可是他忍住了不說,因為在藍渺藍茫的中央,似乎有什麼啟示在向他開放,只向他開放,而一落言詮,一切恐立刻會消逝。

接著他意識到,她說這裡已經是河的下游,順流而下,不遠處便是海口。事實上,他只有一隻耳朵在聽她說話。另一隻,聽見的是上游的水聲,是過去,是過去十八年的水聲,風聲。因為都市在上游,那百萬人蟻聚蜂擁的都市,令人興奮,無聊,窒息,每到雨季就令人霉腐,風季,就令人做惡夢,那都市。因為他的家,他的妻,他的小女孩們在上游,那城市,因為他的老師和學生在上游,他的學生,他的讀者和聽眾,朋友和敵人。日落時,他仍將回到那裡,因為不能不回去。天網恢恢,疏而不失。因為有一個老人坐在夕照裡,等他的兒子。一個女人臥在床上,等她的丈夫。一窩白皙的女孩在夢中,夢見她們的爸爸。因為有敵人等他們爭論的對手,有更多的朋友等他去輸血,輸信仰,輸希望。因為有眾多的讀者,聽眾,學生,無形的,有形的,那些百眼獸,在等待牠們的馴獸師,獸醫,飼料。因為有一群猛烈的編輯埋伏在那裡,一撲而上,準備舐食他的腦髓和心。有一把梳子,要收割他的落髮。一柄剃刀,要刈盡他憂煩的髭鬚。幾百畝的稿紙,要派克二十一去開墾。因為,血肉之軀,日日夜夜,誰能抵抗那許多電話,限時信,通知通知通知? 危機四伏的日曆,戰戰兢兢走過去,像走過一個布雷區。

初來島上,那都市還是頗有田園風的小城。那時,紅色計程車的蟹族尚未橫行,單車騎士還有點瀟灑的古典意味,他和同班的年輕騎士可以並轡疾馳,直到碧潭的橋下。回家的路上,他慣於停下來,為了貪看白鷺的那種白,稻田的那種青青。而一早,送報人便竄進所有的巷子,「像松鼠賽跑」。夜裡,按摩者的笛音由遠而近,由近而渺,似乎告訴他,詩人並不是唯一無寐的心。那時,他鬍髭初生,和剃刀還不很親近,領帶可畏如吊索,女同學面前不肯戴眼鏡。一切皆在未定之天,那樣寂寞,那樣年輕。

一輛火車正迤迤駛過對岸,曳著抒情的煙,向入海口的方向。那是他六年前往返駛行的一條路,每星期往返一次,而觀音山就像仰臥的觀音,在車窗外四起的暮色中伴他而行。這些事,在島上發生的這一切細故瑣事,當他在新大陸高速夢遊的歲月,皆已輪廓模糊,今日忽然像對準了焦點的鏡面,一草一木,秋毫悉現,延伸在他的面前。一剎那,他恍若立在時間的此岸,一覽百里地眺視彼岸的風景。而碧澄澄的時間仍向前流著,向前面的海口,即使這樣完美渾圓的一日,也將毫無痛楚地流去。不久他又將回到那城市,再度投入那大磨子,讓四肢百骸七情六慾接受與生俱來的重噸輾磨。天網恢恢。人網恢恢。肺癌織成的煙網,塵網,細菌之網亦恢恢。美麗的城市啊美麗得多麼危險! 他慶幸河流有入海口也有兩岸,城市有中心也有四郊。他慶幸有一個生日,至少有一個生日能這樣度過,這顆心能跳出時間的磁場,這個靈魂能升到天使的高度,這個日子竟如此甘冽可口,像用一根細長乾淨的麥管,向一隻藍玻璃杯中吸金紅的橙汁。他知道,像所有佳日的夕暮一樣,回城的車中,一種悔恨加心怯之情,必定當面向他襲來,像剛剛參加過一位情人的葬禮。

──五十七年十一月十一日

下游的一日

那天在觀音山下一個尼姑也沒有見到。修女,倒是有好幾位。就坐在第一排,白巾白袍,像一行文靜的「洋百合」。湛湛的江水,巨幅長玻璃外自在地流,藍悠悠,幾隻水禽在晚秋的豔陽中閃著白羽。這是琺瑯瓷油成的亮晴天,空中有許多藍,藍中有許多金,有誰要晴朗的樣品,這就是。玻璃的這邊,他聽見自己的聲音,經過麥克風放大而顯得有些變質的自己的聲音,在一座線條清晰,多鋁多玻璃的大廳上,激起一派回響。他誦的大半是出國前的一些作品。那裡面當然也是他自己,只是已經有一點陌生罷了。才五六年,那一個自己,竟然已經...

目錄

編者的話──「我的散文,往往是詩的延長」

下游的一日

食花的怪客

焚鶴人

伐桂的前夕

蒲公英的歲月

丹佛城──新西域的陽關

噪音二題──如何預防癲癇症

放下這面鏡子

幾塊試金石──如何識別假洋學者

我們需要幾本書

如何謀殺名作家?

論夭亡

翻譯和創作

所謂國際聲譽

撐起,善繼的傘季

宛在水中央

在水之湄

現代詩與搖滾樂

第十七個誕辰

後記

編者的話──「我的散文,往往是詩的延長」

下游的一日

食花的怪客

焚鶴人

伐桂的前夕

蒲公英的歲月

丹佛城──新西域的陽關

噪音二題──如何預防癲癇症

放下這面鏡子

幾塊試金石──如何識別假洋學者

我們需要幾本書

如何謀殺名作家?

論夭亡

翻譯和創作

所謂國際聲譽

撐起,善繼的傘季

宛在水中央

在水之湄

現代詩與搖滾樂

第十七個誕辰

後記

共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹