「妳媽媽在哪裡呢?」

每次都是相同的問題。

「媽媽要我先點餐等她來。請給我草莓奶昔,錢在這裡。」

找回的錢少了三百韓元,但我沒有反問對方,因為沒有必要引起側目。我盡可能不使用信用卡,為了能提領出跟平常相同的金額,所以我很有計畫地使用金錢。

我刻意挑選比較清閒的時段、人潮較少的地點,來到了這家咖啡廳。咖啡廳內擠滿了剛放學的孩子們和他們的媽媽。

[果然沒有大人陪同的孩子就只有我嗎?]

我與嘴上叼了個髮夾,替女兒散亂的髮絲編成一條筆直辮子的女人對上了眼。她的眼神似乎發出聲音問道:

「妳媽媽在哪裡呢?」

那一刻,我很想緊緊貼著她的耳朵,就像在透露一個世界上獨一無二的祕密般悄聲說道:

「我沒有什麼媽媽,因為她擅自死掉了。哦對了,不知道怎麼回事,她是跟叫做爸爸的人一起死的。」

乖孩子是不會說謊的,所以她不會相信我說的話,即便這是真的。

我環顧四周,挑選不會太過中間,但也不會過於角落的適當座位,可是卻被身上揹了兩個背包,一手推著嬰兒車,另一隻手抓著才剛開始學走路的小男孩手臂的老人搶走了座位。老人的每條皺紋之間都夾著名為「疲憊」的灰塵,他才剛一屁股坐下,還來不及擁有一秒的悠閒,嬰兒車內就爆出了嬰兒的哭鬧聲。

老人佝僂的背上有顆渾圓的大石頭在晃動。

老人掀開嬰兒車的遮陽篷,把不知性別的嬰兒往前拉,略微煩躁地讓嬰兒咬著奶嘴。嬰兒停止了哭泣。

這時,在老人的背上邊晃動邊發出「喀啦、喀啦」聲響的岩石,碰巧從打開的咖啡廳大門滾了出去。

我們四目相交。

老人沒有問:「妳媽媽在哪裡?妳是一個人嗎?」而我也沒有詢問:「孩子的媽媽去了哪裡,怎麼只有年邁的妳獨自疲憊成這副德性?」發現彼此的疲憊就已經足夠了。自從過了「聖誕夜」,我慢慢地覺得累了。

[我能獨自撐上多久而不穿幫呢?]

[因此,我今天非得見到她不可。]

我走向那張罩上藍色天鵝絨的舊沙發。形體不明的汙染物質猶如一團發黑的口香糖,緊緊黏在水泥地上。對面的椅子也一樣,桌面上有著一圈又一圈的圓圈杯子水痕,上頭放著折成手指愛心狀的塑膠吸管包裝。

我在飲料回收臺拿來幾張衛生紙,把水漬擦掉。我可以感覺到周圍的視線。一個沒有大人陪同,看起來才六歲左右的小孩(其實我九歲了)擦拭著亂七八糟的桌面,把自己帶來的手帕鋪在髒亂的沙發上坐著,想必對他人來說是幅十分不自然的風景。因此,凝視著乖巧女孩的眾多目光不斷地竊竊私語。

[究竟妳的媽媽在哪裡呢?]

距離約好的時間已經過了十五分,不管是女人或草莓奶昔都遲到了。我已經多次囑咐女人不要遲到了,但她卻從初次見面就遲到。我打定主意再過五分鐘就要站起身。告知餐點準備就緒的取餐呼叫器開始震動。員工把足足花了十五分鐘製作的草莓奶昔拿給我時,肯定會這樣問吧:「媽媽還沒來嗎?」

「媽媽還沒來嗎?」

果然,基於擔憂而老是瞥向我的員工,在導護媽媽集體入場後收回了目光。距離約好的時間過了十八分。我正從「比媽媽早到的孩子」,慢慢地變成了「說不定是孤零零的孩子」。

長期在同情、憐憫與嫌惡的視線中成長的我,在某個冬日,他們猶如聖誕老人般出現了。多虧了年輕而美好的他們,我得以暫時成為「普通的孩子」。那真的是一件超棒的事,所以我覺得自己彷彿到了隔天早上就會搖身一變長成大人。有段時間真的是那樣。

但就在格外溫暖、意義非凡的「聖誕夜」,他們卻丟下我一人擅自死掉了,而這也意味著當「普通孩子」的生活結束了。但我還有機會。為了順利成為大人,我少不了這個已經遲到十九分鐘的女人。

萬一女人不是遲到,而是沒打算現身呢?要是她已經拒絕了我的提議呢?不會的,若是這樣,女人就會提前告訴我。再說了,幾天前因為前科紀錄而遭到療養院解僱的女人此時迫切需要錢。我所提出的金額,優於女人的社會及經濟水準,因此她會出現的。遲到也無妨,但她一定會現身。

過了二十二分鐘。依然守在座位上的我,思考該如何拿捏不責怪女人遲到的語氣後傳送了訊息。

──我到了。

──我要進去了!

女人的答覆無禮且瑣碎,好像我們本來就是約二十二分碰面。緊接著,打開咖啡廳大門現身的女人沒有東張西望,直接走到我面前坐下。

鞋跟看起來足有十公分高的黑色馬汀鞋包覆女人的腳踝,長度直到小腿。勉強遮住內褲線的螢光橘熱褲,胡亂混有各種顏料的花稍夾克,廉價粉色漂髮交纏的短髮,以及似乎染髮許久而冒出來的布丁頭。這跟我的預想如出一轍,所以我很快就感到無聊乏味。

但是她的臉──在裸眉底下的細長眼形,顯得格外漆黑的眼眸;相較於瘦削乾癟的身材,顴骨之上顯得帶有肉感的臉頰;嘴角彷彿被固定似的往左側上揚的嘴形。彷彿從不同人身上收集來的眼睛、鼻子和嘴巴(微妙的不和諧音反而能創造出罕見的和聲),她長得就像我的智子。

***

去年的情人節,凌晨時父親從日本出差回來,將印有成田機場免稅商標的塑膠袋放在熟睡的我的枕邊後又出去了。那是一個瓷器人偶,身上穿著紅色綢緞上繡有華麗粉白櫻花的浴衣,一頭又長又濃密的黑髮整齊地垂到腳後跟,而智子的腳底下還貼了「MADE IN CHINA」的貼紙。

智子的眼睛、鼻子和嘴巴特別小且立體,而且不知為何都有種不協調的感覺,但很奇妙的,我卻很喜歡這點。因為第一次收到別人特地為我準備的禮物(雖然很可惜的是再也沒有第二次了),興奮不已的我不知道那是裝飾用的人偶,在鵝毛大雪紛飛的初春,我始終抱著猶如冰塊般又冰又硬的智子入睡。她絕對不可能會變得溫暖。儘管深夜時我經常因為嘴脣碰到智子冰涼的臉頰而驚醒,但越是這樣我就把智子抱得越緊,彷彿相信她總有一天會變得溫暖似的──這真是件悲哀的事。

***

都已經過了約定時間二十二分鐘了,女人卻絲毫沒有半點匆忙或愧疚的意思。

[反而顯得早到的我小題大作了。]

我再次和依然不停往我這邊瞧的員工對上眼神,她對我露出微笑,彷彿在說:「她有喊媽媽嗎?總之大人來了,這下可以安心了。」是啊,沒有必要非得是媽媽不可啊,只要有大人在就行了。

「原來是妳啊。」

今天初次見到的女人是如何一眼就認出我的?

女人不知道我的名字,但我知道她的。

「是的。」

「我還以為是個高中生呢,妳究竟幾歲啊?」

「九歲。」

「九歲的孩子怎麼眼神像活了一百萬年啊,真噁心。」

只要我有心,就能演出九歲孩子的眼神和十九歲少女的眼神。早知道就露一手了。那她會被騙嗎?不,會假裝被騙嗎?

「您不點餐嗎?我請客。」

「不必了,我已經喝了三杯茶了,要是再喝下去膀胱就要炸了。」

就我所知,女人身邊可沒有能一起喝三杯茶的家人或朋友之類的。女人將自己的手指當成熨斗,把我拆下的吸管塑膠套熨平,接著開始折成條狀。我突然開始無謂地想像,在這張桌面上留下圓杯痕跡後離開的疑問人物會不會是女人。雖然女人打算折出手指愛心的形狀,可是塑膠套卻老是滑掉,最後放棄折造型的女人將塑膠套丟掉,將雙手插進了夾克的口袋(那件花稍夾克的兩側拉鍊怎麼會縫在胸口的位置上啊?感覺就像用雙手各捧著一個乳房)。

沒能變成手指愛心狀的塑膠套緩緩地攤開,逐漸恢復成原狀。蹺著腳的女人像在查看一件陌生物品般仔細觀察我。我們究竟何時才會開始聊起我們見面的目的?

「我覺得妳很像一個人,那是誰啊……喔,是以前的電影,名稱叫啥的,靠,煩死了,最近老是這樣。」

女人覺得不可能靠自己想起來,拿出手機開始搜尋。女人的纖長手指在手機鍵盤上敲了許久,過了一會兒,女人為了找到答案而蹙攏的眉間舒展開來。

「有了!是這個!《亞當斯一家》。」

女人像是要炫耀似的,不由分說就把找到的照片貼到我鼻尖。那是一張全家福照片的電影海報,以龐大陰沉的歌德風豪宅為背景,大人和孩子們身上的黑色服裝顯得既怪異又暗沉。

與其說是可怕,這些人反而散發出滑稽幼稚的氛圍。在他們之中,站在最前面左側的女孩,是個將烏黑的頭髮紮成兩條辮子的少女。她身穿白色圓領的黑色連身裙,以一雙讓人聯想到《大眼睛》的深邃大眼不滿地瞪著前方。

「怎麼樣,很像吧?」

「我不確定。」

「是喔?我覺得一模一樣啊。」

「我的眼睛沒有她那麼大。」

我指著自己沒有雙眼皮的眼睛。

「我是說散發的氛圍很相似,很像指的是這個意思。」

雖然我的智子和女人身上的氛圍完全不像,但我覺得她們很像。

「我的天啊!」

看著手機螢幕的女人不知道被什麼嚇到,張大了嘴巴。

「《亞當斯一家》的第一集跟我的年紀一樣大。」

那年全世界拍的電影應該有數萬部。

「是一九九一年。」

女人出生於一九九一年八月。

「沒錯,就是那時候,妳果然對我無所不知啊,我對妳卻一無所知,真是不公平。」

事實上,關於女人的資訊,我知道的要比她多上許多。要是女人也知道我曉得的那些事,女人是會對我產生惻隱之心,還是會埋怨我?「只有自己知道」某件事是令人孤單、疲憊的。一無所知的女人無須閃躲,我卻時時受阻。

[我果然需要這個女人。]

「妳父母知道嗎?知道我們要做什麼?」

我還沒決定是不是要和女人合作。

「他們不關心。」

關心?這就難說了,萬一他們還活著,我也就不需要女人了吧。要是他們還活著,我就不會知道女人的存在了吧。

「也是,生下我的女人也那樣,她活得就像搞不清楚自己有沒有孵出幼崽還是做了什麼。」

「有這種父母嗎?」

「有那種父母啊,還意外的多呢,尤其是最近。」

我無法理解,怎麼會最近變得特別多。

我完全被激起了好奇心,隨即脫口問道:

「那您是怎麼變成大人的?」

「哦?」

「沒人照顧的孩子是怎麼變成大人的?」

[我不自覺地,脫口問了太像九歲孩子會問的問題。]

女人的表情停住了。我必須小心行事,要是以後也這樣,就會讓自己陷入困境的。女人直勾勾地看著我,接著像是憋不住似的噗哧大笑。

「孩子不會因為沒人照顧就不會變成大人。」

假如女人說的是真的,對我來說沒有比這更令人安心的事了。這表示雖然兩個月前我那年輕又美好的養父母一下子死掉了,但我還是可以變成大人。既然女人也變成大人了,我搞不好也可以。

長達兩個月,為了讓我無法再長大,因此每晚在床底下用斧頭喀吱喀吱砍下我的腳踝來折磨我的無數明日怪物,似乎因為女人的一句話而瞬間消失了。我會繼續長大變成大人,只不過在那之前,我不能被任何人發現我的祕密。

女人咯咯笑個不停,一雙烏黑瞳孔的目光固定在我的瞳孔上。

「妳果然真的是九歲呢,我還以為妳是什麼絕世天才呢。」

這時我覺得很奇怪。大約一個半月前,從我第一次寄信到女人服刑的監獄到她出獄後,我們互傳了幾次訊息和郵件,在這期間女人和我彼此都使用非常鄭重的敬稱。再說了,我是即將成為女人雇主的人,而女人即將成為我雇用的人。我很懂得各種立場轉換時該有的態度,所以雖然對女人突然變得隨便的語氣反感,但又很自然地接受了,因為此時我是沒有監護人陪同且看起來只有六歲的九歲小女孩。

「草莓奶昔?妳應該不能喝才對啊。」

聽到女人的話後我安心了。這既不是嘲笑或擔心,而是專業的見解。這就是我對女人的期待,我卻一時忘了。她讓我想起了我想雇用她的其中一個理由。我需要她的經驗,不,我非常迫切地需要。

「我知道。」

「那妳為什麼要點?」

「因為普通的孩子都喝這種東西。」

「妳又不是普通的孩子。」

聽到女人的話後,原本希望看起來像個「普通孩子」的我卻很微妙地怯懦起來。這時在對面,身體彷彿要擠爆嬰兒車,如吸奶般狂吸草莓奶昔的小胖子卻盯著我的草莓奶昔(這小子的媽媽是打算把看起來已有七歲的孩子,塞在嬰兒車裡到什麼時候?),帶著「下一個就是妳了」的貪婪眼神朝我的草莓奶昔伸出手臂。

女人看到小胖子用又短又粗的手掙扎揮舞的模樣後,用指尖將我的草莓奶昔推到險些要掉落的桌緣邊。

小胖子脾氣暴躁地搖晃雙臂時,女人便故意噘起小嘴,拿起奶昔開始大口大口吸了起來。

胖小子看著女人快速鼓起又收縮的喉結哭了起來,與此同時,我的身體也頓時發出響亮的聲響。

嗶──

那是警示音。戴在手腕上的智慧型手錶顯示血糖數值超過了兩百八十。我趕緊拉起衣服檢查連續血糖監測儀。多虧了這讓人聽了不快卻又不肯停止的原音分貝,好不容易擺脫的眾多視線又不約而同地重新聚焦在我身上。

女人說得沒錯,看來我怎麼樣都無法當個點草莓奶昔的「普通孩子」。我莫名的對自己感到失落與尷尬。

就在這時,女人猛地傾身向前,從桌面上方湊到我鼻尖,不由分說地抓著我的手臂,確認智慧型手錶上頭標示的血糖數值。

「妳放去哪了?」

女人迅速地從我的背包找到胰島素注射筆後,掀開我的上衣,用牙齒撕開酒精棉片後取出,在我的肚子上揉了幾下。清涼的味道在空氣中短暫停留後快速消失了,隨後女人毫不遲疑且熟練地將針頭刺進我的肚子。

我那年輕美麗的養母也沒能做到這樣。成為她的女兒之後,我經常口渴得大口大口灌下水、灌下牛奶、灌下果汁;我開始不管吃什麼,體重都會急劇往下掉。就在我用頭頂著比自己的身體更龐大的大提琴去上課回來的那天,我在吃點心時突然失去意識,等到在醫院醒過來時,只見媽媽一臉驚恐地發著抖,手上拿著胰島素注射筆。

病名是屬於自體免疫疾病的第一型糖尿病,也就是人家常說的兒童糖尿病。從醫院回來的那個晚上,媽媽來到我的房裡,告訴我如何自己打針的方法,這代表之後她也沒打算要幫我打針。擔心會因此必須離開這個家的我小心翼翼地問道:

「媽媽,得這種病是我的錯嗎?」

「不是,當然不是,只不過要是能早點知道……」

要是能早點知道,分析這句話就會是──在領養妳之前、在帶妳來到這個家之前、在妳叫我媽媽而我說妳是我女兒之前,如果知道了妳的病歷,我就不會因為妳而碰到這麼令人驚慌失措又麻煩的事了,真是太令人遺憾了。

解讀起來就是:

「我對領養妳感到後悔。」

到頭來,雖然不是我的錯,可是卻變成了我的錯。我對她感到非常抱歉,久久不敢抬頭。

不知道過了多久,直到血糖數值慢慢穩定並降到一百三十,女人才鬆手放開了我的手臂。雖然女人的手就跟智子的臉頰一樣冰冷,但很奇怪,我感覺她的手很燙。於是,我就放心地問了。

「剛才那部電影,有個跟我很像的孩子的那部。」

女人又說了一次,電影名稱叫做《亞當斯一家》。

「哦,怎麼了?」

雖然覺得有點丟臉,但我決定要問。

「那些人……全部都是家人嗎?」

「嗯?」

雖然很難為情,但我還是決定要問。

「……我問他們是不是家人?」

「對啊,是啊,名稱不就叫做『亞當斯一家』嗎?一家,是家人沒錯。」

我本來想說,我問只是因為好奇電影中跟我「氛圍相似」的女孩身邊的人是什麼來歷,我只是想要在我需要時有個能照顧九歲女孩的成年女人罷了,但我怕會被看穿心思,所以就決定不說了。

不過,我趕緊這麼說了:

「我要雇用姊姊妳。」

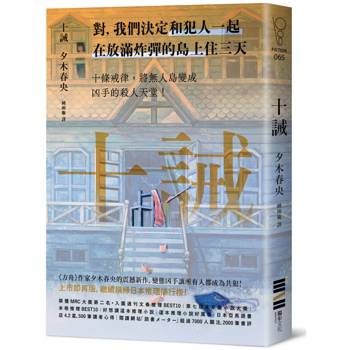

| FindBook |

|

有 2 項符合

無人在乎的她的圖書 |

|

$ 295 電子書 | 無人在乎的她 (電子書)

出版日期:2024-11-27 |

|

$ 336 ~ 432 | 無人在乎的她【金石堂、博客來熱銷】

作者:潘智安 出版社:台灣東販股份有限公司 出版日期:2024-09-26  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:無人在乎的她

★★韓國各大網路書店佳評如潮★★

==YES24書店 9.8分/Aladin書店 9.6分/Kyobo書店 10分==

這不是單純的雇傭關係,

而是九歲富家孤女與前科犯的親情家家酒!

一場由慷慨報酬對價的不可告人計畫展開了。

一心只求能平凡混跡於人群中的兩人,

她們的行動卻在周遭的探究目光下,

讓隱情逐漸浮出水面……

當以血緣與母性重重遮掩的內幕,

被一封極度剖心的罪行自白劃破。

揭開真相之後會是窒息還是解脫?

「請成為我的監護人,基本月薪是兩百八十萬韓元。」

這是九歲的陳海娜對剛丟了工作的前科犯周汝敬說的第一句話。

汝敬從十二歲開始也是獨自一人長大,加上誘人的報酬,所以對於沒有父母陪伴的海娜之要求,她也乾脆答應了。於是海娜引導汝敬如何當她的「媽媽」:穿高級品牌服飾、搬進高級社區大樓、在留學面試上流暢應答。但海娜卻從沒讓她踏進自己生活的郊區木造別墅中一步。本來覺得與海娜只是陌生人的汝敬,卻在「限制來電顯示」的引導下追查母親的死、發現家族祕辛,過程中漸漸釐清穿插在兩人之間的「罪行」……。眼看著兩人的計畫即將達成,學校的老師、高級社區的櫃台經理、海娜的前養母等人,卻紛紛打探起兩人的事蹟。而其中最棘手的是汝敬的保護觀察官,甚至跑到海娜的木造別墅盯梢,聽說他最近被逼債快走投無路了。離出國留學的班機只剩二十二個小時,海娜絕對不允許讓一切功虧一簣……

“我真的平安無事地變成大人了嗎?”

二十一歲時因藥物濫用入監服刑八年。

假釋後「限制來電顯示」的號碼不斷打來,

還傳來媽媽的骨灰罈照片,並寫著「很遺憾,您母親是遭人殺害的」。

於是她才想起被媽媽棄養之前的日子,

並從記憶挖掘出那個跟她同名同姓的阿姨,

但愈接近真相愈是讓她懷疑自己是誰……她是無人在乎的周汝敬。

“沒人照顧的孩子是怎麼變成大人的?”

陳海娜,年僅九歲卻被領養三次的天才兒童。

年僅九歲卻被領養三次的天才兒童。

在發生巨變的那一天後,她需要一個可以擋住周遭探究眼光的大人,

這個大人一定得是那個人才行。

明明只要再二十二個小時就能搭上飛機,結束這一切了。

自己原本過得跟往常沒有兩樣,

怎麼會被其他大人注意到了……她是無人在乎的陳海娜。

──不管發生什麼事,我都不要成為誰的孩子,

讓任何人都無法再次拋棄我。──

環環相扣的伏筆與展開,盡顯人性的自私與醜惡。

本該是天衣無縫的計畫卻吹起顛覆局面的風浪。

無人在乎的她能順利躲過社會的箝制

與步步逼近的危險遠走高飛嗎?

★yes24韓國網友激讚★

「完全出乎意料!不到最後都無法知道結局!即使闔上書本卻仍無法自拔的好看程度!讓人讚聲連連!」

「書中沒有人是不帶傷痕的。傷口在故事的最後被揭開,就像是一頭孤獨的野獸被追趕至窮途末路所生出的殺意。我完全沉浸其中了。」

商品特色

‧入選KOCCA(韓國文化振興院)故事作家出道計畫

‧與WYSIWYG Studio簽約,拍攝影集中

作者簡介:

潘智安(변지안)

大學主修電影導演與美學,目前負責電影腳本改編、企業品牌攝影師與經營Podcast等,活躍於中國與韓國兩地。《無人在乎的她》是作者第一本懸疑推理小說。

譯者簡介:

簡郁璇

替作者說故事的人,譯有文學小說《歡迎光臨休南洞書店》、《阿拉斯加韓醫院》、《關於女兒》、《地球盡頭的溫室》,以及繪本《爺爺的天堂旅行》、《怪獸特攻隊》、《鬱金香旅社》等逾百部作品。

臉書交流專頁、IG:小玩譯

章節試閱

「妳媽媽在哪裡呢?」

每次都是相同的問題。

「媽媽要我先點餐等她來。請給我草莓奶昔,錢在這裡。」

找回的錢少了三百韓元,但我沒有反問對方,因為沒有必要引起側目。我盡可能不使用信用卡,為了能提領出跟平常相同的金額,所以我很有計畫地使用金錢。

我刻意挑選比較清閒的時段、人潮較少的地點,來到了這家咖啡廳。咖啡廳內擠滿了剛放學的孩子們和他們的媽媽。

[果然沒有大人陪同的孩子就只有我嗎?]

我與嘴上叼了個髮夾,替女兒散亂的髮絲編成一條筆直辮子的女人對上了眼。她的眼神似乎發出聲音問道:

「妳媽媽在哪裡呢?」...

每次都是相同的問題。

「媽媽要我先點餐等她來。請給我草莓奶昔,錢在這裡。」

找回的錢少了三百韓元,但我沒有反問對方,因為沒有必要引起側目。我盡可能不使用信用卡,為了能提領出跟平常相同的金額,所以我很有計畫地使用金錢。

我刻意挑選比較清閒的時段、人潮較少的地點,來到了這家咖啡廳。咖啡廳內擠滿了剛放學的孩子們和他們的媽媽。

[果然沒有大人陪同的孩子就只有我嗎?]

我與嘴上叼了個髮夾,替女兒散亂的髮絲編成一條筆直辮子的女人對上了眼。她的眼神似乎發出聲音問道:

「妳媽媽在哪裡呢?」...

顯示全部內容

目錄

面試

提議

工作

道歉

海里蒂奇

媽媽

痕跡

展覽

監視

日常

懷疑

輕蔑

重逢

恐懼

領養

蒸發

線索

視線

補償

家人

虐待

血緣

姊妹

H.N.

解僱

執行

真相

決定

侵入

掉以輕心

聖誕老人

仁慧

提問

聖誕夜

那天

哭聲

目擊

提議

工作

道歉

海里蒂奇

媽媽

痕跡

展覽

監視

日常

懷疑

輕蔑

重逢

恐懼

領養

蒸發

線索

視線

補償

家人

虐待

血緣

姊妹

H.N.

解僱

執行

真相

決定

侵入

掉以輕心

聖誕老人

仁慧

提問

聖誕夜

那天

哭聲

目擊

|