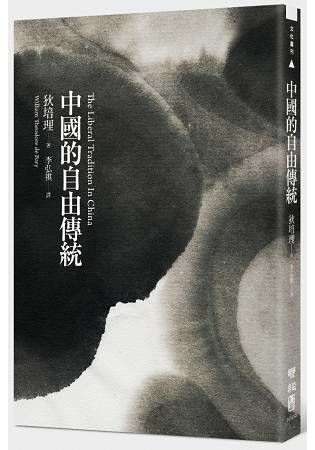

第二屆唐獎「漢學獎」得主:狄培理(William Theodore de Bary)

國際儒學先驅,關注中國傳統思想中的自由、民主觀念

將中國儒學介紹到西方,帶領學者翻譯大量經典

主張東西文化互相借鏡,儒學精神彌補西方主流價值的不足

將近70年的學術生涯,編寫近30冊書,

對儒家思想有同情的理解與闡揚,功在國際儒學的研究,

可說是一代漢學巨擘!

國際儒學先驅,關注中國傳統思想中的自由、民主觀念

將中國儒學介紹到西方,帶領學者翻譯大量經典

主張東西文化互相借鏡,儒學精神彌補西方主流價值的不足

將近70年的學術生涯,編寫近30冊書,

對儒家思想有同情的理解與闡揚,功在國際儒學的研究,

可說是一代漢學巨擘!

狄培理教授說明了宋代的學術趨勢,認為宋代思潮不但重新重視道的生命力與創造力,又同時具有新的批判性格。這兩者一在重估過去、一在拓深傳統,交互為用,以服務當代的需要。

這些態度明顯地表現在「道學」、「道統」以及「心學」之中。

狄培理教授也討論新儒家思想中的自由教育與自發精神,這是宋明兩代「自我」的廣義觀念以及獨特的個人主義的基礎。具有關鍵性的觀念是「為己之學」、「自得」、「自任於道」以及程朱思想中與「自我」有關的觀念。狄培理教授也評騭了這些發展對晚明的影響,並將歸結到黃宗羲尋覓一個新的綜合的努力。而這個新的綜合,代表了比較成熟的新儒家的自由主義。

共

共