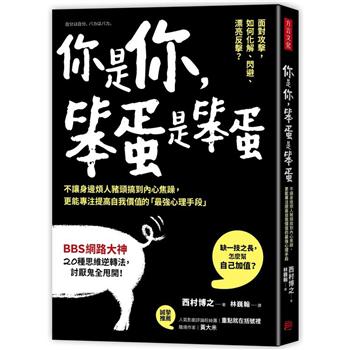

一句幼年偽善的告白,

釀成無法挽回的彌天罪行。

欺騙、矛盾、誘惑與沉溺的青春殘酷物語

道尾秀介別出心裁的長篇傑作

第142屆直木獎入圍肯定

「這不是帽子,這是一隻正在消化大象的蛇」

小學五年級那年,我和鄰居乙太郎一家四口去野外露營。一場帳篷火災,奪走乙太郎妻子的生命,而美麗的長女小夜半張臉被燒傷毀容,不久後她在醫院上吊自殺,留下被砸破的雪景球。害死她的元凶,真的是那場無情的火嗎?

十七歲那年的秋天,我因家庭變故住進了乙太郎的家,與他及他的次女奈緒三人共同生活,那場火災的傷痛雖然不時揪痛著我們的心,但親如家人的關係,讓我們短暫享受到平凡的幸福。直到某天,鎮上出現了一個和死去小夜長得很像的女子,我們虛假幸福的美景,開始層層崩毀,各自深鎖在心中的祕密,恐怕再也藏不住了......

「每個胸中懷抱著謊言的人都在等待,

等待溫暖的夕陽射入球體中,融化那些冰冷的雪。」

得獎記錄

第142屆直木獎入圍

作者簡介

道尾秀介

1975年 出生於東京。

2004年 以《背之眼》獲第5屆恐怖懸疑小說大獎特別獎。

2005年 發表的第二部長篇《向日葵不開的夏天》入圍第6屆本格推理大獎,短篇〈流星的製作法〉則入圍第59屆日本推理作家協會獎。

2008年 以《烏鴉的拇指》獲第62屆日本推理作家協會獎,名氣扶搖直上。

2010 年 以《龍神之雨》獲第12屆大藪春彥獎,同年《光媒之花》獲第23屆山本周五郎獎。

2011年 以《月亮與螃蟹》摘下第144屆直木獎。

創作風格細緻巧妙且具有豐富的故事性,充滿伏筆與陷阱,是推理界最受注目的明日之星。其他作品有《獨眼猴》、《所羅門之犬》、《鼠男》、《球體之蛇》及短篇集《鬼的足音》等。

相關著作

《光媒之花》

《所羅門之犬》

《月亮與螃蟹》

《鬼的足音》

《鼠男》

《龍神之雨》

譯者簡介

李彥樺

1978年生,東吳大學日本語文學系研究所畢業,曾赴日本明海大學及拓殖大學交換學生,現為專職譯者。譯作涵蓋推理小說、輕小說、實用書籍、旅遊叢書等各領域。

看圖書介紹

看圖書介紹