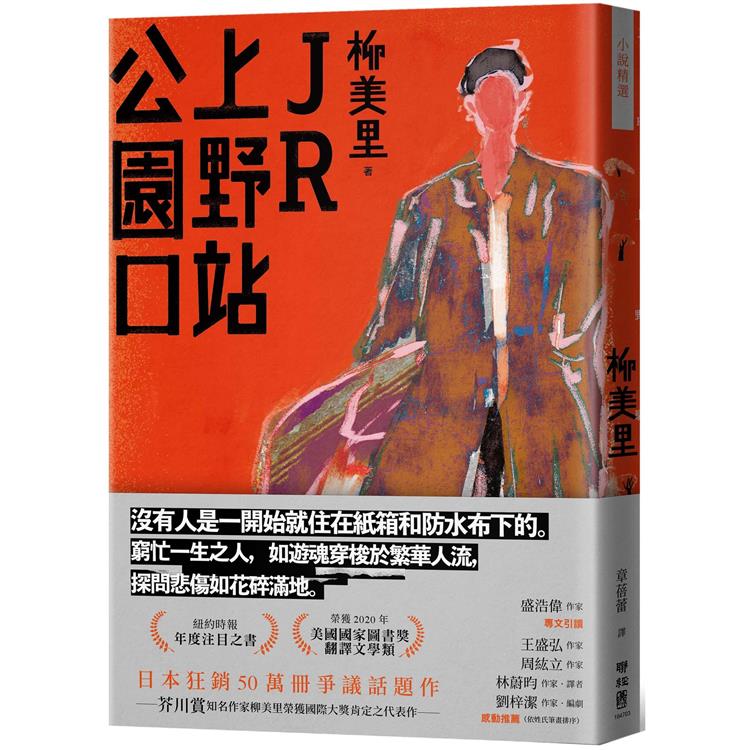

沒有人是一開始就住在紙箱和防水布下的。

窮忙一生之人,如遊魂穿梭於繁華人流中,

探問悲傷如花碎滿地。

日本狂銷50萬冊爭議話題作

芥川賞知名作家柳美里榮獲國際大獎肯定之代表作

任何工作我都能適應,唯一令我難以適應的,就是人生。

窮忙一生之人,如遊魂穿梭於繁華人流中,

探問悲傷如花碎滿地。

日本狂銷50萬冊爭議話題作

芥川賞知名作家柳美里榮獲國際大獎肯定之代表作

任何工作我都能適應,唯一令我難以適應的,就是人生。

JR 地鐵上野站,曾是他懷抱希望來到東京的首站,也是他的人生終站。

徘徊在上野站公園口,無家可歸的幽靈,回望一生無盡的失落。

阿和,生於日本東北福島縣的貧農,大半輩子漂泊外地打工養家,卻在返鄉養老之際,遭逢妻兒驟逝的打擊。人生僅有的一點希望被無情地奪走,他輾轉成為東京上野公園裡的遊民。

他的一生因一連串莫名的巧合,與日本皇室相連,然而阿和只是貧苦的一介平民,命運隨著日本近代歷史的轉折而浮沉。1964 年東京奧運會籌辦,曾帶給他希望;2011 年東日本大地震卻震碎了他的心;2020 年奧運又讓他頓失棲身之所。

即使到了來生也無家可歸,無法安息。他注定徘徊在繁華東京的上野站公園口,隱沒於從不被光亮發現的黑暗裡。

透過主角之眼,來經歷東京日常,體會底層人們生命的各種私密細節與真實感受。生命磨耗、意外傷痛、貧富差距和種種社會限制,如何圍繞這宛如幽靈存在般的人生盤旋,那些記憶中看似美麗、優雅的時刻實則遙不可及。本書是日本知名作家柳美里近年受到高度關注的話題作,是關於這時代的著述,也是對閃亮的全球大都市中邊緣化存在的回顧與凝視。

本書特色

★ 榮獲2020年美國國家圖書獎.翻譯文學類

★ 紐約時報.年度注目之書

國內外好評推薦

▍專文引讀

盛浩偉|作家

▍感動推薦

柳美里早期作品極度「自私」。然而在《JR上野站公園口》明顯感受到一種冷冽的溫柔:擁抱曾經摒除於她世界之外的相同命運的別人。────周紘立|作家

凝視不幸,既讓人痛苦,也總是為時已晚。也因而不幸的樣貌總是深埋於雜沓之下,我們無力辨識出來,即使近在身側,卻陌生而遙遠。────盛浩偉|作家

顯然,柳美里早已不是私小說時代的柳美里,今天的她,不但走出了心靈創傷的陰影,還擁有悲天憫人的餘裕。────章蓓蕾|本書譯者

柳美里由「命」、「魂」等私小說,蛻變昇華至人類整體的命與魂,小說家之眼銳利而慈悲,放射出的療癒光芒,讓人嘆服。────劉梓潔|編劇、作家

共

共