小學二字,說解歧異。漢儒指文字之學為小學。《漢書•藝文志》:「古者八歲入小學。」《周官•保氏》:「掌養國子,教之六書、九數。」六書者,象形、象事、象意、象聲、轉注、假借也。而宋人往往以灑掃、應對、進退為小學。段玉裁深通音訓,幼時讀朱子《小學》,其文集中嘗言:「小學宜舉全體,文字僅其一端。灑掃、應對、進退,未嘗不可謂之小學。」案《大戴禮•保傅篇》:「古者八歲出就外舍,學小藝焉,履小節焉;束髮而就大學,學大藝焉,履大節焉。」小藝指文字而言,小節指灑掃、應對、進退而言。大藝即《詩》、《書》、《禮》、《樂》,大節乃大學之道也。由是言之,小學固宜該小藝、小節而稱之。

保氏所教六書,即文字之學。九數則《漢書•律曆志》所云:「數者,一十百千萬是也。」學習書數,宜於髫齔;至於射御,非體力稍強不能習。故《內則》言:「十歲學書計,成童學射御。」《漢書•食貨志》言:「八歲入小學,學六甲、五方、書計之事。」《內則》亦言六歲教之數與方名,鄭注以東西釋方名,蓋即地理學與文字學矣。而蘇林之注《漢書》,謂方名者四方之名,此殊不足為訓。童蒙稚呆,豈有不教本國文字,而反先學外國文字哉?故師古以臣瓚之說為是也。

漢人所謂六藝,與《周禮•保氏》不同。漢儒以六經為六藝,《保氏》以禮、樂、射、御、書、數為六藝。六經者,大藝也;禮、樂、射、御、書、數者,小藝也。語似分歧,實無二致。古人先識文字,後究大學之道。後代則垂髫而諷六經;篆籀古文,反以當時罕習,致白首而不能通。蓋字體遞變,後人於真楷中認點畫,自不暇再修舊文也。

是正文字之小學,括形聲義三者而其義始全。古代撰次文字之書,於周為《史籀篇》,秦漢為《倉頡篇》,後復有《急就章》出。童蒙所課,弗外乎此。周興嗣之《千文》,《隋書•經籍志》入小學類。古人對於文字,形聲義三者,同一重視。宋人讀音尚正,義亦不敢妄談。明以後則不然。清初講小學者,止知形而不知聲義,偏而不全,不過為篆刻用耳。迨乾嘉諸儒,始究心音讀訓詁,但又誤以《說文》、《爾雅》為一類。段氏玉裁詆《漢志》入《爾雅》於《孝經》類,入《倉頡篇》於小學類,謂分類不當。殊不知字書有字必錄,周秦之《史》、《倉》,後來之《說文》,無一不然。至《爾雅》乃運用文字之學。《爾雅》功用在解釋經典,經典所無之字,《爾雅》自亦不具。是故字書為體,《爾雅》為用。譬之算術,凡可計數,無一不包。測天步厲,特運用之一途耳。清人混稱天算,其誤與混《爾雅》字書為一者相同。《爾雅》之後,有《方言》,有《廣雅》,皆為訓詁之書,文字亦多不具。故求文字之義,乃當參《爾雅》、《方言》;論音讀,更須參韻書,如此,文字之學乃備。

乾嘉以後,人人知習小學,識字勝於明人。或謂講《說文》即講篆文,此實謬誤。王壬秋主講四川尊經書院,學生持《說文》指字叩音,王謂爾曹喻義已足,何必讀音?王氏不明反語,故為是言。依是言之,《說文》一書,只可以教聾啞學生耳。

| FindBook |

|

有 1 項符合

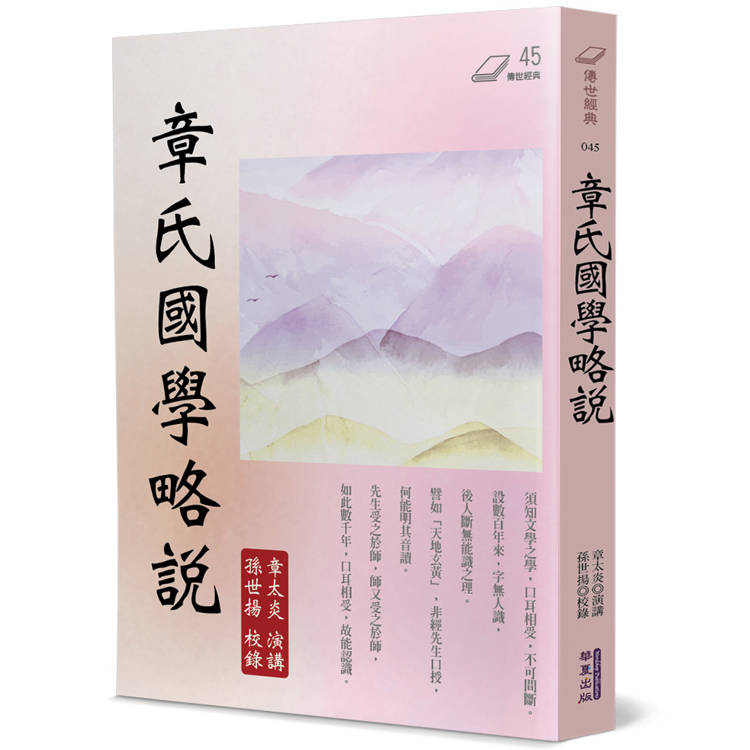

章氏國學略說的圖書 |

|

$ 331 ~ 378 | 章氏國學略說【金石堂、博客來熱銷】

作者:章太炎、孫世揚 出版社:華夏出版有限公司 出版日期:2025-07-11  共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

國學

國學,又稱「漢學」或「中國學」。狹義的國學是指以儒學為主體的中華傳統文化與學術。現在一般提到的國學,是指以先秦經典及諸子學為根基,涵蓋了兩漢經學、魏晉玄學、宋明理學和同時期的漢賦、六朝駢文、唐宋詩詞、元曲與明清小說並歷代史學等一套特有而完整的文化、學術體系。因此,廣義上,中國古代和現代的文化和學術,包括歷史、思想、哲學、地理、政治、經濟乃至書畫、音樂、術數、中醫學、星相、建築等都是國學所涉及的範疇。

維基百科

維基百科

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:章氏國學略說

《國學略說》主要講述了「小學、經學、史學、諸子和文學」五個國學門類的基本知識,內容系統全面,分析力透紙背,行文古雅暢達,引證宏富詳博。這部作品不僅是國學入門的優秀讀物,也對後世的國學研究產生了深遠的影響。

章太炎的學術思想不僅局限於傳統國學,他還接受了西方近代機械唯物主義和生物進化論,在他的著作中闡述了西方哲學、社會學和自然科學等方面的新思想、新內容。例如,在《訄書》中,他探討了「名言」問題,將其還原到佛教思想史和莊學的脈絡,並比較分析毗曇、中觀、唯識和如來藏各系對語言問題的論述。

章太炎的學術成就和思想影響力,在中國現代學術史上具有極其重要的地位,他的作品和思想至今仍被廣泛研究和傳頌。

作者簡介:

章太炎(1869年1月12日—1936年6月14日)

原名學乘,字枚叔,一作梅叔。後易名為炳麟。因反清意識濃厚,慕顧絳的為人行事而改名為絳,號太炎。世人常稱之為「太炎先生」。早年又號膏蘭室主人、劉子駿私淑弟子等。浙江餘杭人,清末民初思想家、史學家、樸學大師、民族主義革命者、注音符號設計者、中國醫學院首任院長。

章太炎的學術成就非常豐富,他的研究範圍涵蓋了經學、文字音韻學、諸子學、西學、醫學等多個領域。他的主要著作包括《國學略說》、《國故論衡》、《訄書》等。《國學略說》是根據他於1935年9月在章氏國學講習會上的講學記錄整理而成的,是他晚年總結其一生研治國學的治學心得的結晶。

章節試閱

小學二字,說解歧異。漢儒指文字之學為小學。《漢書•藝文志》:「古者八歲入小學。」《周官•保氏》:「掌養國子,教之六書、九數。」六書者,象形、象事、象意、象聲、轉注、假借也。而宋人往往以灑掃、應對、進退為小學。段玉裁深通音訓,幼時讀朱子《小學》,其文集中嘗言:「小學宜舉全體,文字僅其一端。灑掃、應對、進退,未嘗不可謂之小學。」案《大戴禮•保傅篇》:「古者八歲出就外舍,學小藝焉,履小節焉;束髮而就大學,學大藝焉,履大節焉。」小藝指文字而言,小節指灑掃、應對、進退而言。大藝即《詩》、《書》、《禮》、《...

顯示全部內容

目錄

1. 小學略說

2. 經學略說

3. 史學略說

4. 諸子略說

5. 文學略說

附錄

1. 菿漢大師連語

2. 章太炎先生傳

3. 海寧孫鷹若先生事略

國學略說跋

2. 經學略說

3. 史學略說

4. 諸子略說

5. 文學略說

附錄

1. 菿漢大師連語

2. 章太炎先生傳

3. 海寧孫鷹若先生事略

國學略說跋

|