做孩子的情緒教練

黛安正試著哄三歲的約書亞穿上夾克,要帶他去托兒所,而且她上班已經遲到了。在歷經匆忙吃過早點、以及決定要穿哪雙鞋子的爭戰後,約書亞也變得緊張了。他並不在乎他老媽不到一小時之內就要開會;他想留在家裡玩。但黛安對他說這是不可能的,約書亞於是倒在地上,覺得又難過又生氣,開始號啕大哭。

* * *

在褓姆抵達前的五分鐘,七歲的艾蜜莉滿臉淚珠地向她的父母求援。她嗚咽地說:「這樣不公平,你們不能把我丟給一個我完全不認識的人。」

「但是,艾蜜莉,」她爸爸解釋說:「這個褓姆是妳媽咪的好朋友。而且,我們在好幾個禮拜前就已經買了這場音樂會的門票。」

「我還是不要你們去!」她大聲地喊叫著。

* * *

十四歲的麥特告訴他老媽,他被逐出學校的樂隊,原因是老師聞到校車上有人吸大麻。麥特說:「我發誓那個人絕對不是我。」但是這孩子的成績一直在退步,而且最近又跟一幫新朋友混在一起。於是他媽說:「我不相信你,麥特。除非你成績有進步,不然就不准出去玩。」受傷又憤怒的麥特,一言不發就奪門而出。

三個家庭,三種衝突,三名不同成長階段的孩子;但是這三位父母都面臨著同樣的問題──當情緒激烈高張之際,該如何對待孩子。就像大部分的家長一樣,他們都希望以耐心和尊重的態度,公平地對待自己的孩子。他們知道這世界帶給孩子們許多的挑戰,所以他們想要站在孩子身邊,給予他們指引與支持。他們想教導小孩有效地處理問題,並且建立穩固、健全的人際關係。然而,想要做對事情幫助孩子,和確實握有辦法來完成這項任務,可完全是兩回事。這是因為良好的教養,所講究的不只是智力的訓練,還包括了過去給予父母的一般建議中,一直被忽略的人格面。良好的教養也包括情感層面在內。

如今,科學研究已經發現,我們對於情緒的認知、以及處理情感的能力,要比IQ更能決定我們在生命中各個層面——包括家庭關係——的成功與幸福。對父母而言,這項「情緒智商」——我們常說的EQ,也就是察覺孩子的情緒,同時能設身處地去安慰並引導他們。對孩子來說,他們的情緒大部分都是從父母身上學習來的,其中包括控制衝動和延遲滿足的能力、自我激勵、覺察他人的社交暗示,以及處理生命中的高低起伏。

* 家庭是學習情緒的起步

心理學家、《EQ》作者丹尼爾•高曼(Daniel Goleman)說:「家庭生活是我們學習情緒的第一所學校。」「在這親密的大鍋內,我們學習如何認識自己的情緒,以及別人對我們的情緒會有何反應;我們要如何分析這些情緒、並且選擇如何回應;我們又要如何辨識並表達期望與恐懼。這些情緒教育並不只是透過父母對兒女的直接言行來實施,父母還要以身作則,以他們處理自己情緒的方式和夫妻之間的感情來做示範。有些父母是天生的情緒指導老師,有些則是惡劣的。」

父母的態度會造成什麼樣的差別呢?身為一個研究親子互動的學術心理學家,我曾用了大量的時間尋找這個答案。在伊利諾州立大學和華盛頓州立大學的研究人員協同之下,我深入指導了兩項研究,以一百一十九個家庭為對象,從中觀察在情緒高張的情境,父母與孩子彼此之間的反應。

我們從四歲的孩子一直追蹤至青春期。我們追蹤孩子在緊張的親子互動中所產生的生理反應;我們謹慎地觀察並分析父母對孩子哀與怒的情緒反應。然後,我們會每隔一段時日就與這些家庭聯繫,察看他們的孩子在健康、學業、情緒發展與社交關係上的成長狀況。

我們的結果顯示出一個簡單卻有力的真相。我們發現大部分的家長屬於兩大類:有一種父母會教導孩子關於情緒世界的一切;另一種則不會。

我稱那些關心孩子情緒的父母為「情緒教練」。他們幾乎就像運動教練一樣,會教導孩子處理生命中的起伏。他們不會反對、也不會忽視孩子悲哀、憤怒或恐懼的表現;相反地,他們會將負面的情緒當成是人生的事實而加以接受,同時會將這些情緒性的時刻視為機會,以教導孩子重要的人生課程、與孩子建立更親密的關係。

* 情緒智商是「教養」出來的

「當珍妮佛難過的時候,就是讓我們倆緊密結合的一個關鍵時刻。」瑪莉亞說:「我告訴她,我想跟她談談、想瞭解她的感受。」她是我們所研究五歲孩童組的其中一位母親。

如同許多我們發現能為孩子做情緒輔導的父母一樣,珍妮佛的爸爸丹,明白女兒悲傷與憤怒的時刻,正是她最需要自己的時候。安慰女兒這件事,要比任何其他的互動,更「讓我覺得自己像個爸爸」。丹說:「我必須在場幫助她……我必須告訴她一切都沒事;告訴她她會克服問題,而且往後的問題或許會更多。」

像瑪莉亞和丹這樣能輔導孩子情緒的父母,他們對女兒的態度可能會被形容成是「親切的」、「正面的」,他們也確實是如此。然而,只是親切和正面的教養,並無法教導出情緒智商。事實上,這是一種很普遍的現象——許多父母都能表現體貼和關愛,卻無法有效地處理孩子的負面情緒。在這些無法有效教導孩子情緒智商的父母中,我發現了三種類型:

| FindBook |

|

有 1 項符合

約翰‧高德曼博士的圖書 |

|

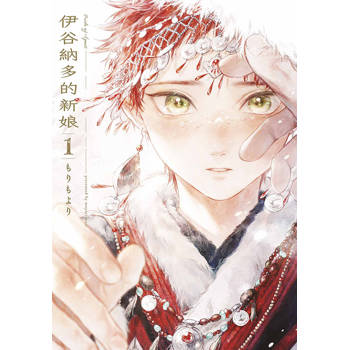

$ 110 ~ 246 | 好個性勝過好成績-高EQ小孩的教養祕訣-教養生活01

作者:約翰.高曼 / 譯者:劉壽懷 出版社:時報出版 出版日期:2006-05-04 語言:繁體中文 規格:平裝 / 320頁 / 16.5*20. / 普級 / 單色印刷 / 初版   共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:好個性勝過好成績

「父母教養小孩成功的關鍵,不在於複雜的理論、繁瑣的家規或是扭曲的行為公式。它的基礎是來自你對孩子最深厚的愛與情,而這些只要簡單地透過同理心與了解就可以表達出來。真正的教養是從你內心做起,然後當你的孩子情緒衝動、悲傷、發怒或驚恐時,再根據不同的時刻與情況,持續地與他們溝通。」

「草莓族」的出現,顯示當前年輕人的情緒調適與抗壓能力明顯薄弱,面對後勢必更加激烈複雜的社會競爭與生活壓力,EQ的培養相信將會取代傳統的IQ,成為教養觀念中更重要的一環。

在本書中,即針對新世代教養觀念中十分注重的情緒調適與健全心理能力,強調不以硬性規範或複雜理論為教養基礎,而是指引父母們從同理心、關懷與溝通的正面情感交流出發,透過簡單易行的「情緒輔導」五大步驟,在孩子表現發怒、悲傷、害怕、驚慌或鬧脾氣時,教導孩子檢視自己的情緒,並陪伴他們一起學習打倒情緒怪獸,找到解決的方案;父母不僅能藉此與孩子建立良性互動,也能讓孩子學會做情緒的主人,培養更穩定、合群的人格與性情。

除了「情緒輔導」的基本方法,書中也針對特定情境提供了其他輔助性方法;並對於父親在情緒教養上扮演的角色、離婚壓力與單親家庭對孩子的情緒發展影響,以及不同成長階段所應強調的情緒輔導內容,提出說明與建言,是新世代父母不可或缺的一本心靈教養指南。

作者簡介:

作者簡介

約翰‧高德曼博士

華盛頓大學心理學教授,也是傑出的婚姻關係研究員、兒童成長研究的領導專家。著有《婚姻成敗之原因》一書,並曾受邀至「歐普拉談話秀」、「早安美國」等各大媒體節目擔任專家來賓。

譯者簡介

劉壽懷

畢業於台北醫學院,曾任長庚醫院醫師,後因喜歡爵士樂與貓,即出走杏林領域,遊學於藝術之都巴黎,主修音樂,目前悠遊於寫作、譯作與演奏之間。

章節試閱

做孩子的情緒教練黛安正試著哄三歲的約書亞穿上夾克,要帶他去托兒所,而且她上班已經遲到了。在歷經匆忙吃過早點、以及決定要穿哪雙鞋子的爭戰後,約書亞也變得緊張了。他並不在乎他老媽不到一小時之內就要開會;他想留在家裡玩。但黛安對他說這是不可能的,約書亞於是倒在地上,覺得又難過又生氣,開始號啕大哭。* * *在褓姆抵達前的五分鐘,七歲的艾蜜莉滿臉淚珠地向她的父母求援。她嗚咽地說:「這樣不公平,你們不能把我丟給一個我完全不認識的人。」「但是,艾蜜莉,」她爸爸解釋說:「這個褓姆是妳媽咪的好朋友。而且,我...

»看全部

商品資料

- 作者: 約翰‧高德曼博士

- 出版社: 時報文化出版企業股份有限公司 出版日期:2006-05-01 ISBN/ISSN:957134477X

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝

- 類別: 中文書> 教育> 終身學習

|