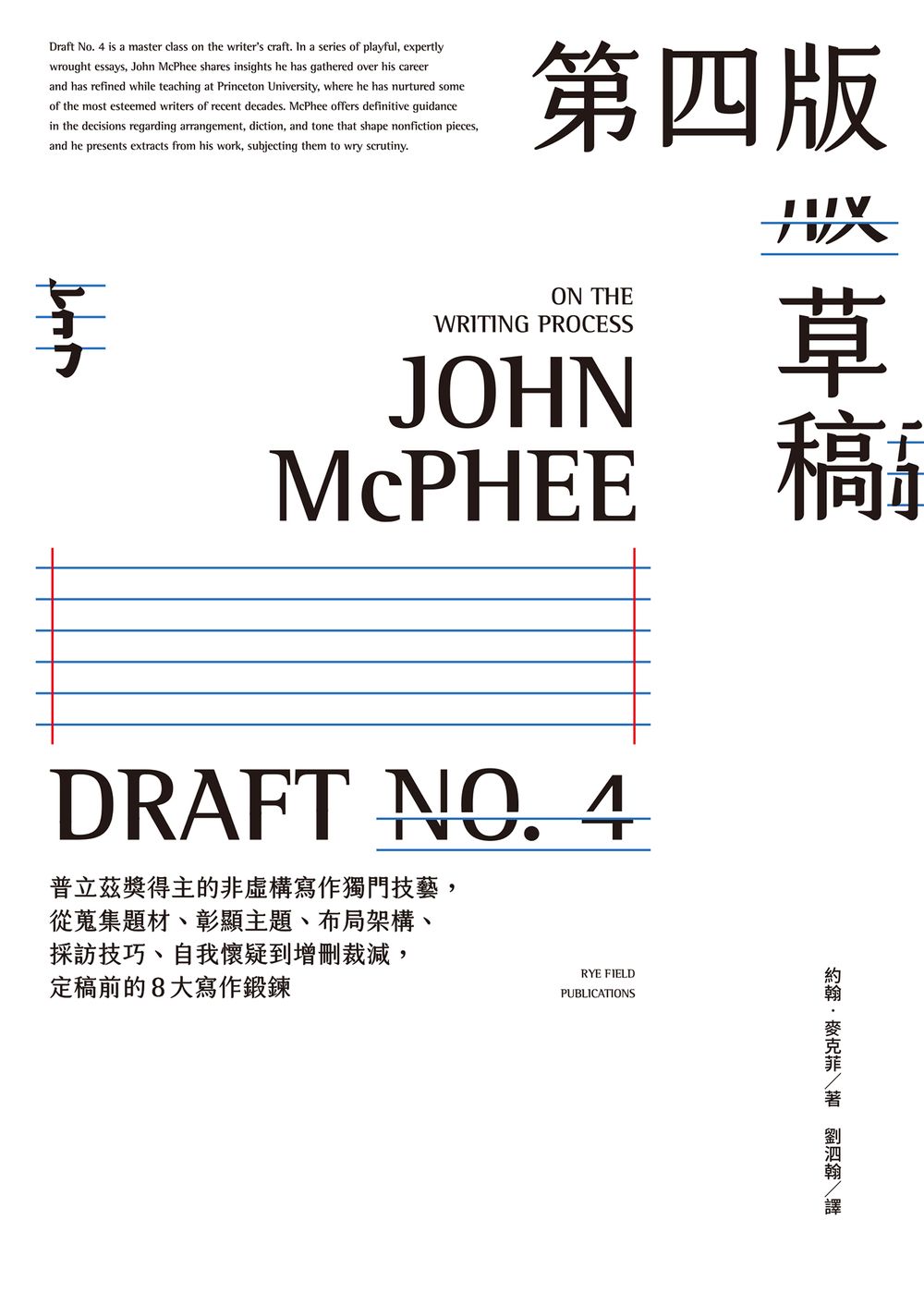

圖書名稱:第四版草稿

如果你覺得自己根本不是寫作的料,如果你總是缺乏自信

——別懷疑,你一定是作家。

當代非虛構寫作大師親傳60年寶貴經驗

普林斯頓大學半世紀以來啟發無數媒體人的寫作講堂

寫作的本質,就是修改

《紐約時報》書評:「我們這個時代最受推崇的非小說類敘事新聞記者,

將以《第四版草稿》所傳授的技巧大放異彩。」

◎普立茲獎、美國藝術暨文學學會獎、美國國家書評人協會伊凡.桑德羅夫終生成就獎榮耀得主

◎《紐約客》逾半世紀專欄作家、「創造性非虛構寫作」的開拓者

◎《消逝中的中國》作者何偉、《列寧的墳墓》作者大衛.雷尼克啟蒙恩師

◎《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《衛報》、《柯克斯書評》等重量級媒體大力盛讚

◎(按姓氏筆畫順序排列)李桐豪(記者)、阿潑(文字工作者)、房慧真(報導文學作者)、林大利(特有生物研究保育中心助理研究員)、楊士範(關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨內容長) 、蔣亞妮(作家)、鄭國威(泛科知識公司知識長)一致推薦

▍本書特色

1. 本書收錄作者過往的八篇散文作品,透過分析這些作品,作者分享了實用的知識、基本功、工具書的使用與寫作心法,並展現了深厚的駕馭文字功力,以合宜的節奏切中所欲要旨。

2. 作者分享美國名作家在出版時遇到的種種問題,包括諾貝爾文學獎得主艾莉絲孟若被編輯改稿、菲力羅普斯與約翰齊佛與編輯的攻防戰的軼事。

3. 本書2017年出版,在美國新聞、媒體界引起極大迴響,堪稱與1976年出版的《非虛構寫作指南》齊名的當代非虛構寫作教學書。

4. 作者教學超過四十年,影響無數學生,教出來的人寫作人才包括作家、記者、撰稿人,遍及美國雜誌、報紙媒體。

▍內容簡介

寫作這件事,

一直要等改到第四版草稿才能看見曙光?

寫作是一條充滿挑戰的道路。於普林斯頓大學新聞系寫作課培育過一代又一代優秀媒體人的約翰•麥克菲,於本書八個章節中囊括所有非虛構寫作者關心的問題:採訪報導心法、文章結構、修改原則等等,以六十年寫作經驗,不藏私地提供最具體的寫作技巧與建議。

大師傳授1:1+1=2.6寫作術

若要同時描寫兩個主題或兩位人物,巧妙加入關鍵元素,就能延伸文章內容,形成「一加一大於二」的效果。

大師傳授2:ABC/D法則

如何寫好篇幅長、牽涉多位人物,又不失焦的文章?善用ABC/D法則,找出與欲寫的三個人物有關聯的人或事件當作分母D,貫穿三個獨立段落,如此一來,文章的結構便浮現出來。

大師傳授3:高潮要在故事五分之三的地方

以不違背時間序為原則,調動敘事次序,在全文約五分之三處安排高潮,就能吸引讀者注意力,有效彰顯主題。

本書甫出版便穩據亞馬遜寫作技巧類書籍第一名,收錄分析文章結構的圖表、刪改文章的範例,以及與編輯、出版商拉鋸的寶貴經驗談。身為「創造性非虛構寫作」的開拓者,約翰•麥克菲在書中展現對文字、結構,以及寫作倫理的嚴謹態度,堪為一部影響美國媒體界深遠的寫作聖經。

▍定稿前寫作鍛鍊X普林斯頓大學最具啟發性的寫作講堂

有關寫作──

● 「創造性非虛構寫作」不是憑空捏造,而是充分利用你有的素材。

● 對新手作家而言,當模仿的成分消褪,留下來的就是你自己聲音裡全新的元素,那就絕對不是模仿了。

● 一千個細節加起來,就成為深刻的印象。

有關結構──

● 你選擇留下什麼,決定刪除什麼,這些都影響了你要傳達的下一個事實。

● 你不能改變時間序的事實。但你可以設計一個完全忠於事實的結構,巧妙而有效地突顯某件事的重要性。

● 結構不應該凌駕素材之上,反而應該是從素材之中形成的。

有關增刪──

● 如果作者對於他所寫的東西知道得夠多,他就可以刪除那些他已經知道的東西。

● 如果你看到自己得意洋洋地在主題與讀者之間昂首闊步,就趕快滾蛋吧。保留一點自由發揮的空間給有創意的讀者。

● 你選擇留下什麼,決定刪除什麼。歸根究底,只有一個標準:如果是你自己感興趣的東西,就留下來──否則都刪掉。

有關採訪──

● 作者有責任必須公平地對待受訪者,因為他們在信任或是不知情的情況下,將他們說的話和故事交到作者手中。

● 在受訪者仍在講話時,你莫名所以地放慢抄筆記的速度,甚至停下筆來,這時候受訪者就會開始緊張,會更努力地講話,吐出祕密生活中的機密。

● 我在採訪時也同時在學習,並不知道最後的成品會是什麼樣子,所以我收集的資料可能是最後用到的十倍以上。

作者簡介

約翰•麥克菲John McPhee

「創造性非虛構寫作」的開拓者

普立茲獎、美國藝術暨文學學會獎、美國國家書評人協會伊凡.桑德羅夫終生成就獎榮耀得主

非虛構文體的寫作大師,咸認為「創造性非虛構寫作」的開拓者。至今出版超過三十本書,內容包羅萬象,從環保議題、地質學,到阿拉斯加的荒野等等。他得過普立茲獎、美國藝術暨文學學院文學獎,也是美國國家書評人協會伊凡.桑德羅夫終生成就獎得主。一九七四年起於普林斯頓大學教授報導文學寫作。

約翰‧麥克菲大部分作品發表於《紐約客》,自一九六三年以來,一直為《紐約客》撰稿。他獲得普立茲獎殊榮的作品《前世年鑒》(Annals of the Former World)橫跨遼闊北美大陸,深入探索四十六億年的地質演變,是一本地質學傑作。他也善於採訪,曾為李察‧波頓、伊莉莎白‧泰勒等無數好萊塢名人,寫下精采的人物特寫。

麥克菲教出很多傑出作家,包括屢屢獲獎的《尋路中國》作者何偉、《紐約客》雜誌總編輯吉姆.凱利、《列寧的墳墓》作者大衛‧雷尼克等。他的學生中約有一半走上了出版和寫作的道路。在他的校園辦公室裡,有一排書架擺放著超過兩百本學生所寫的書。他曾說:「這大概只有他們作品總數的一半左右。」

譯者簡介

劉泗翰

資深翻譯,悠遊於兩種文字與文化之間,賣譯為生逾二十年,譯作有《這不是英語:從語言看英美文化差異的第一手觀察誌》、《愛的哲學課》、《性別的世界觀》、《物競性擇:你可以從動物身上得到什麼樣的「性」 啟示》、《喂,有人在嗎?》等三十餘本。

2 則評論

2 則評論  共 13 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 13 筆 → 查價格、看圖書介紹