羅伯特,又譯為羅拔圖、羅伯、勞勃、羅拔,是日耳曼語男名,源於古高地德語Hrodebert,意思是榮光,也被用作姓氏。 其名字常用的愛稱有羅伯、羅賓、鮑伯、博比。

隨著該名在歐洲大陸廣為使用,該名以古法語的形式Robert進入英格蘭,而古英語同源詞在諾曼征服前就存在。該名的女性形式為Roberta,義大利語、葡萄牙語、西班牙語形式為Roberto。

維基百科

維基百科

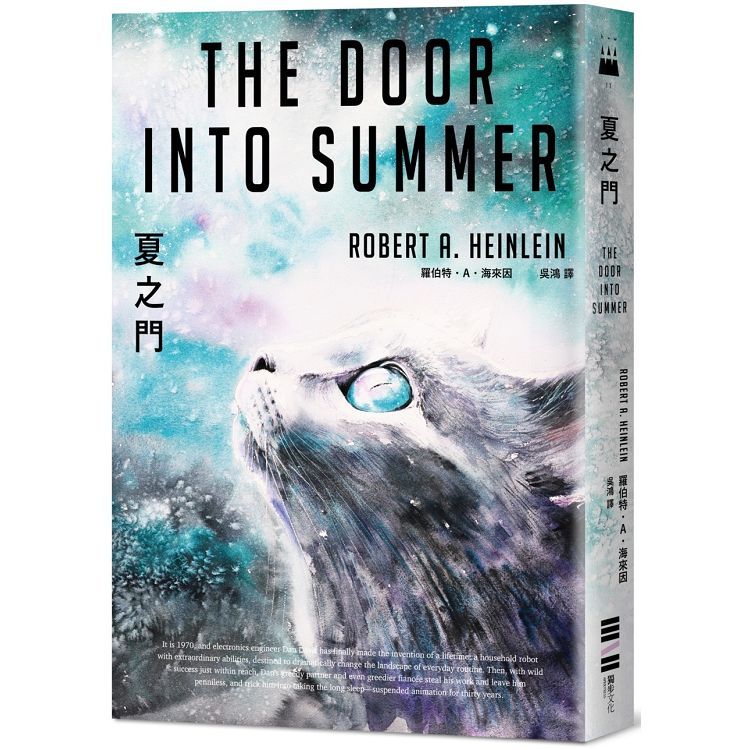

圖書名稱:夏之門

我所飼養的公貓「佩特」每到冬天,就會開始尋找一扇通往盛夏的門。

他堅信家裡那麼多扇門,總有一扇會讓他抵達溫暖的夏天。

然而,到了一九七〇年十二月三日,我也開始尋找那扇夏之門……

丹尼是個對於市場需求有著敏銳直覺的工程師,

他開發出了一系列家事機器人,

和友人合夥創辦了一間公司,同時也邂逅了一生摯愛。

正當丹尼春風得意之際,沒想到摯友與未婚妻聯手背叛他。

畢生心血──名為「幫傭姑娘」的家事機器人專利、公司股票全部都必須拱手讓人,落得一無所有。

憤怒的丹尼為了向兩名背叛者復仇,帶著佩特前往摯友家中,卻被反將一軍。

混亂中佩特下落不明,丹尼則被注射某種藥劑後,給丟進了冬眠艙中,前往三十年後。

三十年後,丹尼在西元兩千年醒來,此時世界已經有了天翻地覆的變化。

他費盡心力才終於在未來世界生存下來,接著就是要找到當年的背叛者加以制裁。

然而丹尼卻發現被奪走的公司早已消失在歷史洪流之中,兩名背叛者也不知所蹤。

更令他驚訝的是自己從未付諸行動的設計,居然早已有人註冊了內容一模一樣的專利!?

這三十年間到底發生了什麼事情?

註冊專利的人是誰?

丹尼能否找到背叛者順利報上一箭之仇?

而佩特──在丹尼消失之後──又去了哪裡?

這對最佳拍檔究竟能否在各自的時代裡找到屬於自己的夏之門?

一生寫作風格前衛尖銳的科幻先生海萊因筆下最溫柔可人的故事,

科幻小說史上最棒的貓,隆重登場!

作者簡介

羅伯特‧A‧海萊因Robert A. Heinlein

1907-1988

美國科幻小說家,人稱科幻先生「Mr.SF」。

和艾薩克‧艾西莫夫和亞瑟‧克拉克並稱為BIG3。

海萊因共獲得5次星雲獎,加上3次追授共獲得7次雨果獎。星雲獎獎項主辦方美國科幻和奇幻作家協會更是於1974年將首屆大師獎授予海萊因,並於次年正式頒獎,以表彰其在科幻奇幻領域的終生成就與貢獻。

譯者簡介

吳鴻

澳洲雪梨科技大學碩士。

![]() 維基百科

維基百科

共

共  2021/09/14

2021/09/14