【第一章 緒論】

第一節 研究緣起

十六國北朝在國史上是一個草原游牧族群入塞,掀起一連串多米諾骨牌式變化的動盪時期。「五胡」諸族原本生活於塞外草原、河西邊陲,卻自漢末以來紛紛入居中原,上演了一齣齣金戈鐵馬的歷史話劇,其影響也頗為深遠。

到十六國後期,嘯聚中原的諸族有不少已名存實亡,或者說在舊族基礎上脫胎換骨、改頭換面,以新的族群身份出現。這些族群雖為游牧族群之後,但生活的地理環境與祖先卻截然不同——由草原、平原策馬揚鞭轉為進入山區生存。此二者之代表即丁零與稽胡,以此二族群為例,對於探討山居族群的生活、其族與政府之互動等問題具有典型意義。

丁零早在秦漢以前就已進入中原人的視野,時常出現在有關匈奴的記載中。兩漢之交,北疆邊郡也有了丁零分佈。漢末戰亂四起,不少丁零人淪為各軍閥勢力的傭兵,為之衝鋒陷陣。魏晉以前,南下或東遷丁零多分佈在邊境,緣塞而居。晉代匈奴入塞,進而丁零也逐漸隨之南入中原。匈奴時有入塞十九種,丁零之「赤勒」種亦在其中。南下之入塞丁零主要分佈於華北太行山區,在十六國時期多次與羯胡、鮮卑諸政權發生關係,戰和不定,甚至在淝水之戰後積極參與後燕復國運動。到北魏時期,丁零的反抗成為北魏不得不面對的頭痛問題。

與丁零這一古老族群相對的新興族群則為呂梁山區、黃土高原之稽胡,匈奴劉氏政權覆滅後,曾經叱吒風雲的匈奴(胡)雖然在史籍中仍時有出現,但頻率漸少,取而代之的是與其存在密切聯繫的稽胡。稽胡又稱山胡、步落稽,為與原匈奴有關的諸雜胡之後,可以視為新興的融合胡人,對匈奴習俗多有繼承之處。與丁零相似,其族亦為統治政權役使的對象,從北魏至唐,反抗起事不絕於史。

事實上,這兩大族群不止在祖先經濟形態、自身生活環境方面存在相似之處,語言上也存在互通可能。丁零在塞外之胞族——敕勒所使用的語言與匈奴大同小異,稽胡作為匈奴後裔,語言自然多有承襲匈奴語之處。二者語言可互通並不意外。此共性之外,在統治者眼中,二者身份性質也較為相似。丁零亦被稱為「丁零胡」,在北魏對外戰爭中,有時也與稽胡處於同一作戰序列。儘管兩者存在諸多相近處,可最後的消失途徑、過程卻大相徑庭。二者均在十六國時期登上歷史舞臺,前者作為區別於他族的獨立實體至北魏中後期已罕見史冊,但後者直到中晚唐仍然活躍,在族群身份上較早已被同化的丁零多延續了三百餘年。

在少數族入塞建立政權,華夷秩序重構的時代背景中,這些山居族群與統治族之間的關係不能不說是個值得注意的問題。釐清二者在漢族統治之下與少數族統治之下的異同,對於揭示這一階段族群關係也有一定意義。

以往學界對此一時期族群問題之研究不可謂不充分,然而前輩學者多將目光集中於北方少數族之入塞、建政以及漢化諸問題,中央與少數族之關係亦以鮮卑、柔然等統治族或邊疆強勢族居多。研究重點多置於曾建立政權之統治族與邊疆域外族群,而對於域內諸少數族,雖也有涉及,但綜合對比較為欠缺。故此一時期域內諸族之生活地域與經濟形態的關係如何?其對中央之策略與祖先之習俗是否存在繼承之處,對其與中央之互動有何影響?除政府之壓迫外,其反抗是否有其他因素影響?中央治理下,本族地位之高低由哪些因素決定?面對中央政權試圖控制自身時,該族又有何種應對策略?何以在相似的居住環境、歷史傳統下,不同族群的漢化過程卻差異巨大?這些問題無疑值得思考。另一方面,從統治者角度而言,中央政權將其納入統治秩序的用意究竟為何?何種原因影響策略轉變?這也是需要深思的問題。因此,本書選擇稽胡與丁零這兩個相似的族群進行對比,在相似的地理環境中,其發展、漢化過程以及面對中央之應對之策有何異同?此異同由何種原因造成?這些將是本書試圖探討的問題。

第二節 研究回顧

本書研究探討的對象族群為北方之丁零與稽胡(山胡、步落稽)。關於這兩種族群之研究,以下分別略述以往學者之見。

一、稽胡

相較於匈奴研究的歷史悠久,成果汗牛充棟,對稽胡的探討則相形見絀,不過仍有一定數量的研究成果見諸於世。目前學界對於稽胡之研究主要集中於以下幾方面:

(一)族源問題

雖然《周書.稽胡傳》將其祖先定為入塞匈奴五部,山戎赤翟起源也備一說。不過學界對此並未完全認同,各種族源推測議論紛紛。

1、匈奴說

較早提出稽胡與匈奴關係密切者為馬長壽先生,其從分佈地域、姓氏、語言特徵等方面考證,認為稽胡「可能是由幾種胡人融合而成的,但就其大多數來說,應該是匈奴之裔為主」。其高足周偉洲先生深化了老師的觀點,在〈試論魏晉時與匈奴有關的諸胡〉中,認為稽胡主體應該是內遷之匈奴五部,以後融合了山居土著、西域胡等。促成其族形成的關鍵為前趙之滅亡,餘部在「并州之西山谷間,與當地居民雜處」,逐漸融合。田毅、王傑瑜也持「稽胡定以大量的匈奴人為基礎而形成」之觀點。

2、西域胡說

據筆者掌握之資料,周一良先生是目前可見最早研究稽胡族源問題者,西域胡後裔說為其主張。在〈北朝的民族問題與民族政策〉中,周一良先生認為其族源為匈奴別種,而非匈奴本部。當匈奴稱霸西域時,有不少西域胡人部落附屬於匈奴,成為所謂匈奴別種,即「匈奴胡」,因為「本非匈奴,所以下面贅以胡字」。這些西域胡隨匈奴來到中原,其中部分在并州居住,成為後來之稽胡。對於稽胡姓氏多為匈奴舊姓之問題,周先生認為此乃胡酋對匈奴冒姓,目的在於「提高自己的地位」。

3、土著戎狄說

林幹先生所持意見為稽胡既非匈奴後裔,也非西域胡,其主體「是一個土生土長的獨自形成的部族,不過後來羼入了少數的匈奴和西域胡的民族成分」。認為稽胡在族群特性、人口、姓氏等方面均有別於匈奴與西域胡。總之,依林幹先生之見,稽胡主體當為山居之土著族群。

加拿大學者蒲立本(E. G. Pulleyblank)認同《周書》所錄稽胡祖先之另一說——山戎赤翟,認為稽胡與先秦之義渠、山戎存在密切關係,為北狄之後。至於林幹之土著居民觀點,蒲立本對前者未進一步認同戎狄起源感到奇怪。呼籲「人們應該更認真地研究他們是早期生活在這一地區戎狄之後裔的可能性」。蒲立本主張稽胡祖先主體為很久以前已遷到陝北、晉西之土著,即所謂戎狄。

4、鐵勒說

鐵勒之說最早見於李志敏〈魏晉六朝「雜胡」之稱釋義問題〉,作者認為「史載北魏初期鐵勒(高車)多居住在離石以西,安定以東的山區」,稽胡與之「居住地又合,可見其成分應以鐵勒為主」。不過必須指出,李氏對史書及地理之理解可能存在一些偏差,有穿鑿附會之嫌。

相比李氏曲解《魏書》,林梅村之鐵勒說主張要嚴謹得多,通過對語言及民族遷徙史之分析,認為「稽胡主體屬於講突厥語的北狄系統民族,源於中亞鐵勒」。

5、混合說

混合說以唐長孺先生為代表,其在〈魏晉雜胡考〉中指出,北齊之山胡即北周之稽胡,推測到北魏之後,除與漢族同化的部分外,其族退入山谷者一律被稱為稽胡。對於周一良先生之西域胡族源說,唐先生表示「稽胡既然為各種族之混合,必然也包含西域胡以外的其他各族」。其次,稽胡中的匈奴著姓,不能一概認為假冒。在稽胡的歷史地位方面,唐先生認為稽胡是最後出現的各種雜胡的混合,「稽胡的同化與分化是漢代以來入塞匈奴及其別部在長期分併過程中最後的消失」。杜登在總結各家之說時,將唐先生之觀點提煉為其「並不認為哪個族體是稽胡的構成主體」,「傾向認為稽胡(山胡)是個混雜體,包含了許多的部族」。最早研究稽胡的歐美學者——西方漢學巨擘卜弼德(Peter A. Boodberg)亦認同稽胡的混血屬性,其論述僅一筆帶過,未如唐先生之深入。然卜弼德根據某些詞彙之相似讀音,推測稽胡可能與保加爾人(Bulgars)存在聯繫,藉以強調其族之混合性。但此論點未提供其他論據。「酈學」泰斗陳橋驛之子陳三平先生也指出在稽胡形成過程中除匈奴舊部外,高加索人種也扮演了重要作用。換言之即大量西域胡融入其中。

呂思靜在其碩士論文〈稽胡史研究〉中,對此問題之看法更為折衷,稱之為「複合型民族結構」。在肯定其以入塞匈奴為主體外,也主張促成稽胡形成的其他族群為「與匈奴有密切歷史聯繫的諸別部,曾受匈奴統治的西域胡和先秦以來就生活在此古老突厥語民族白狄」也在其中。不同於周偉洲所主張之前後趙興衰推動族群形成的觀點,呂氏認為蓋吳起事在稽胡形成過程中起了關鍵作用。

(二)與政府之關係

在稽胡與政府之關係方面,周一良先生分析了北魏時期政府對該族與敕勒之統治差異,認為其中既存在相同點,又有相異之處。相同點即「徵發為兵」,相異之處為敕勒得以保存部落,稽胡則「大部分列於編戶」,政府對其所謂「輕其徭賦」之說「未儘可信」。

唐長孺先生在〈北魏末年的山胡敕勒起義〉中,將周一良先生的看法進一步深化,在對所謂「輕其徭賦」的看法上,唐先生與周先生觀點一致,認為「由於官吏貪污、兵役繁重和所居都是山谷貧瘠之地,實際的負擔絕不會輕」。在軍鎮、護軍設置之考證方面,唐先生亦更加細化,對於稽胡(山胡)的反抗運動,唐先生肯定其行為正義性與作用積極性,認為這些抗爭「不僅每一次都打擊了北魏的統治,而且還制止了北魏統治者的南侵」。

馬長壽先生的分析較為細緻,認為北魏等政權對其統治主要是經濟剝削以及戍役。為了統治稽胡,北朝統治者在稽胡集中分佈之地設立軍事重鎮。稽胡與北朝統治階級之間的關係十分緊張,原因是統治階級不斷的剝削和壓迫。難能可貴的是,在當時鼓吹、肯定階級鬥爭的氛圍中,馬長壽先生區別對待胡變,指出雖然胡民受到壓迫,但並不能認為其一切行動都是正義的,在文化方面使用巫術為反抗組織武器,無疑是落後的,而其中存在的擄掠亦是奴隸制殘餘。稽胡的所有制雖然落後於北朝當局,但多次鬥爭使得北朝周齊政權進行政治上的某些改革,因此在互動之下,其奴隸制殘餘被進一步加速消滅。

呂思靜對稽胡與政府之關係探討較為全面,細化了諸位前輩學者之觀點,將政府之統治方式歸納為三點:其一,增設郡縣,加強統治;其二,徵收貢賦、租調和徭役;其三,徵發兵役。並敘述歷代政府對稽胡之鎮撫經過。

廖幼華先生則從歷史地理學的角度闡發政府對稽胡之管理以及隨之而來的漢化問題。〈丹州稽胡漢化之探討——歷史地理角度的研究〉一文中,廖先生以丹州稽胡為研究對象,分析了丹州境內不同區域胡人漢化的先後順序、開發方向,提出當地開發在北魏中期邁向高峰,胡人與漢人接觸亦增多,漢化速度加快,武則天朝完全漢化。廖先生通過對丹州的個案研究,為其他地區稽胡之漢化歷程提供了一些可能的參考。

同樣從歷史地理學角度討論稽胡與政府之關係者,還有田毅、王傑瑜,在〈南北朝時期呂梁山區的稽胡叛亂與行政區劃變遷〉中,二人認為「稽胡在呂梁山區的頻繁活動,迫使政府對呂梁山區的行政區劃作出調整,對呂梁山區的政治格局產生了深刻的影響」。

安介生在《山西移民史》中討論了稽胡的遷徙,列舉歷代政府對其族群實施之移民政策。推斷稽胡為當時山西地區人口僅次於漢人的第二大族群,稽胡問題「是山西文化史上具有特殊意義的重要課題」。

日本學者滝川正博在政府與胡人關係之論述上,視角較為獨特。其在〈北周における「稽胡」の創設〉中,認為「稽胡」一族是北周時期創造的族群詞彙,此前為山胡或地區胡。北周政府在以「周禮」作為立國指導思想的前提下,需要確立與中華相對的四夷,故北周將作為夷狄集團的「稽胡」列為北狄,以圖符合「周禮」。

(三)經濟形態

關於稽胡主要經濟形態之見解,主要存在兩種觀點,即農業說與農牧混合說。

持農業說者,主要為林幹先生。其根據《周書.稽胡傳》「亦知種田」之記載,認為稽胡是農業部族,且在以麻布生產為代表的手工業方面較匈奴發達。憑藉此二區別,林幹先生進一步認為稽胡與匈奴並非同類。

強調農牧混合經濟之學者,以史念海先生、譚其驤先生為代表。史先生並不否認稽胡中存在農業,但對「亦知種田」之看法與林幹先生相左。認為此記載說明稽胡「並不一定以種田為主」,推測居於平原者多從事農耕,居於山谷者仍從事畜牧,並強調為畜牧,而非游牧。譚其驤先生觀點與史念海先生相近,也認為「種田並不是他們的主要生產活動」,山谷居住者,「大致仍以畜牧為主」。

呂思靜觀點較為折衷,認為稽胡經濟為以農業主導的混合經濟,「畜牧仍然保持有相當的地位」。北朝後期其主要經濟類型為農耕,糧食為重要產品。不過畜牧傳統仍體現在生活習俗、地名遺址上,胡人亦多有憑藉舊俗成為政府治下牧子者。此外在佛藏中亦留下了稽胡從事狩獵的記載,當時較為良好的生態環境支撐了胡中狩獵業的存在。呂氏通過對當時胡人風俗、信仰之推測,進一步提出胡中存在商業交換與商品經濟。

| FindBook |

|

有 1 項符合

胡馬度陰山:中古華北山居族群丁零與稽胡的圖書 |

|

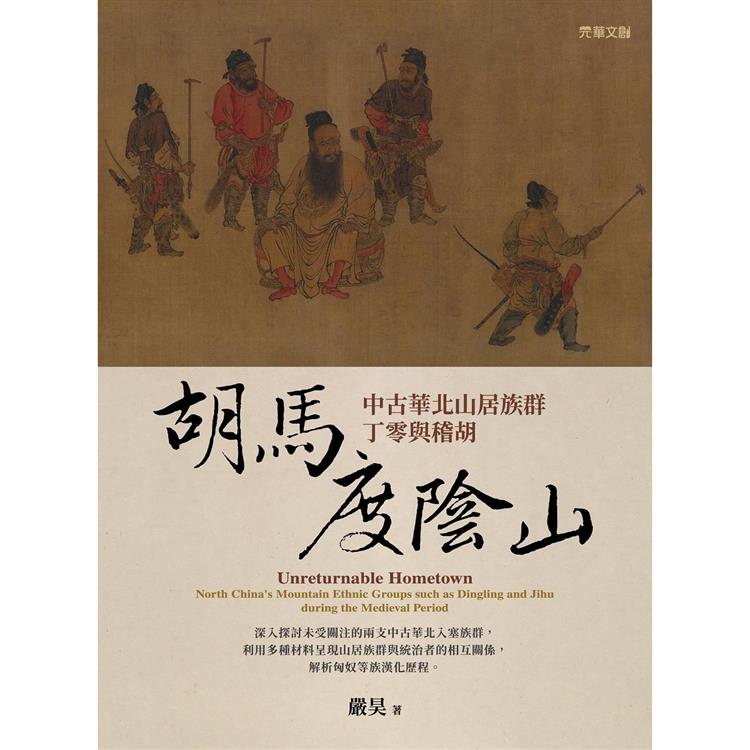

$ 369 ~ 540 | 胡馬度陰山:中古華北山居族群丁零與稽胡【金石堂、博客來熱銷】

作者:嚴昊 出版社:元華文創股份有限公司 出版日期:2024-05-29  共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

古華

古華,本名羅鴻玉,中國小說家。他的代表作是曾獲得第一屆茅盾文學獎的《芙蓉鎮》。其作品已被譯成10多種文字。

維基百科

維基百科

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:胡馬度陰山:中古華北山居族群丁零與稽胡

本書以學界關注度不高的中古時期兩支山居族群為研究對象,著重探討了山居族群的形成過程、中央政權與山居族群的關係、漢化歷程及差異原因等課題,提出了一些新的觀點。作者充分利用一些尚未得到重視的金石、考古資料,試圖更加全面的分析、揭示入塞族群的「廬山真面目」。同時繪製了大量地圖,以求展現、釐訂諸多相關細節,討論前輩學者的可議之處。

傳唱〈敕勒歌〉的胞族竟然曾將燕趙大地作為活動舞臺?匈奴的混血後裔直到中晚唐仍然在山、陝山區生活?匈奴後裔如何尊崇佛法?

……

更多內容還請翻閱本書。

商品特色

深入探討未受關注的兩支中古華北入塞族群,利用多種材料呈現山居族群與統治者的相互關係,解析匈奴等族漢化歷程。

作者簡介:

嚴昊

譜名恩昊,字任之,號荒唐齋主人。西元1989年生,江蘇吳縣人。華東師範大學歷史學碩士、國立政治大學歷史學博士。非著名喜劇演員。東森電視「超級新人王」搞笑冠軍、江蘇衛視「一站到底」名人堂選手。曾獲第六屆兩岸學子論壇論文特等獎。著有《面具之下的蘭陵王》。

章節試閱

【第一章 緒論】

第一節 研究緣起

十六國北朝在國史上是一個草原游牧族群入塞,掀起一連串多米諾骨牌式變化的動盪時期。「五胡」諸族原本生活於塞外草原、河西邊陲,卻自漢末以來紛紛入居中原,上演了一齣齣金戈鐵馬的歷史話劇,其影響也頗為深遠。

到十六國後期,嘯聚中原的諸族有不少已名存實亡,或者說在舊族基礎上脫胎換骨、改頭換面,以新的族群身份出現。這些族群雖為游牧族群之後,但生活的地理環境與祖先卻截然不同——由草原、平原策馬揚鞭轉為進入山區生存。此二者之代表即丁零與稽胡,以此二族群為例,對於探討山居族群的...

第一節 研究緣起

十六國北朝在國史上是一個草原游牧族群入塞,掀起一連串多米諾骨牌式變化的動盪時期。「五胡」諸族原本生活於塞外草原、河西邊陲,卻自漢末以來紛紛入居中原,上演了一齣齣金戈鐵馬的歷史話劇,其影響也頗為深遠。

到十六國後期,嘯聚中原的諸族有不少已名存實亡,或者說在舊族基礎上脫胎換骨、改頭換面,以新的族群身份出現。這些族群雖為游牧族群之後,但生活的地理環境與祖先卻截然不同——由草原、平原策馬揚鞭轉為進入山區生存。此二者之代表即丁零與稽胡,以此二族群為例,對於探討山居族群的...

顯示全部內容

推薦序

【推薦序一 張廣達/中央研究院院士】

作為嚴昊博士的口試委員,在相隔數月後收到其博士論文修改而成的書稿,倍感欣喜。歷史治學講究「左圖右史」,還記得口試之時,嚴博士在論文中列入大量手繪圖表,不但鮮明地呈現出歷次事件的經緯,對於史籍中一些可能存在的訛誤也有校讎之裨益。其書稿又補充了一些論文未收入的細節材料,豐富了其研究課題。

對於匈奴、丁零等族群問題,中外學者已有廣泛探討,取得了豐碩的研究成果。然而對於這些族群的入塞後裔,學界卻存在關注不足之處。入塞匈奴的研究往往止於十六國,對丁零的探討則集中於...

作為嚴昊博士的口試委員,在相隔數月後收到其博士論文修改而成的書稿,倍感欣喜。歷史治學講究「左圖右史」,還記得口試之時,嚴博士在論文中列入大量手繪圖表,不但鮮明地呈現出歷次事件的經緯,對於史籍中一些可能存在的訛誤也有校讎之裨益。其書稿又補充了一些論文未收入的細節材料,豐富了其研究課題。

對於匈奴、丁零等族群問題,中外學者已有廣泛探討,取得了豐碩的研究成果。然而對於這些族群的入塞後裔,學界卻存在關注不足之處。入塞匈奴的研究往往止於十六國,對丁零的探討則集中於...

顯示全部內容

目錄

推薦序一/張廣達(中央研究院院士)

推薦序二/劉學銚(中國邊政協會秘書長)

第一章 緒論

第一節 研究緣起

第二節 研究回顧

一、稽胡

二、丁零

第三節 研究方法

一、史料的搜集與考證、分析

二、比較法與歸納法

三、分析綜合法

四、圖表分析法

五、比較語言學

六、歷史人類學理論

七、田野調查法

八、文化心理學分析

第二章 丁零之入塞與分佈

第一節 丁零之概述

第二節 丁零之內徙路線

一、西線

二、東線

三、其他族群之融入

第三節 入塞丁零之分佈

一、定州

二、西山

三、北山

四、榆山

五、上...

推薦序二/劉學銚(中國邊政協會秘書長)

第一章 緒論

第一節 研究緣起

第二節 研究回顧

一、稽胡

二、丁零

第三節 研究方法

一、史料的搜集與考證、分析

二、比較法與歸納法

三、分析綜合法

四、圖表分析法

五、比較語言學

六、歷史人類學理論

七、田野調查法

八、文化心理學分析

第二章 丁零之入塞與分佈

第一節 丁零之概述

第二節 丁零之內徙路線

一、西線

二、東線

三、其他族群之融入

第三節 入塞丁零之分佈

一、定州

二、西山

三、北山

四、榆山

五、上...

顯示全部內容

|