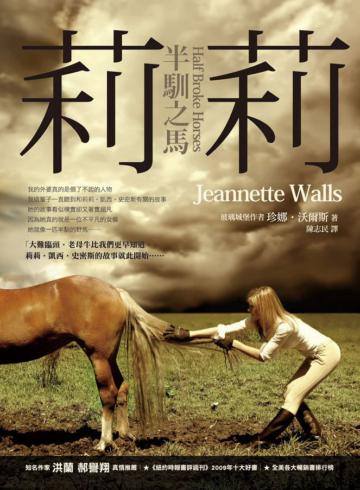

知名作家/洪蘭、郝譽翔/真情推薦

《紐約時報書評週刊》2009年十大好書

全美各大暢銷書排行榜

我的外婆真的是個了不起的人物

我這輩子一直聽到和莉莉.凱西.史密斯有關的故事

她的故事看似樸實卻又著實超凡

因為她真的就是一位不平凡的女傑

她就像一匹半馴的野馬……

「大難臨頭,老母牛比我們更早知道。」莉莉.凱西.史密斯的故事就此開始……

莉莉.凱西.史密斯是位令人肅然起敬的馴馬師、撲克牌玩家、牧場經營者兼教師。在莉莉熱鬧非凡的生涯中,每一段令人難以置信的插曲,都兼具高度娛樂性及刺激性。不管遇上的是洪水、龍捲風、暴風雪、旱災、騙子、偏執狂、敗類,還是蠢蛋,處變不驚的書中主人翁莉莉,都能以無所畏懼的態度勇敢面對﹔畢竟莉莉可是其德州西部娘家諸多無能成員中,最機敏剽悍的一員。她隻身橫越廣闊平原、在馬術競賽中獲勝、販賣私酒、與靈魂伴侶結縭、養育一雙子女、經營牧場。莉莉絕頂聰明,始終抱持自傲而絕不妥協的姿態,從每次挫折或與人較量的經驗中,都能悟出一番值得借鏡的道理來。

作者簡介

珍娜.沃爾斯(Jeannette Walls)

生於亞利桑那州鳳凰城,在美國西南部以及西維吉尼亞州的威爾奇(Welch)長大。她畢業於柏納德學院(Barnard College),曾於紐約市擔任記者達二十年之久。她獲獎的回憶錄《玻璃城堡》一書,是國際暢銷作品,已被翻譯為二十三種不同的語言。目前已婚,嫁與作家約翰.泰勒(John Taylor)為妻,現居維吉尼亞州北部。

譯者簡介

陳志民

台大牙醫系畢業。執業十五年後,決定棄醫專心從事翻譯及藝術工作。現任自由譯者及特約編輯,譯作包括《哥本哈根與丹麥》(太雅出版),以及NGC國家地理頻道影片數十部;另擔任迷火佛拉明哥舞坊歌手,參與台港各地藝術季等大小演出近三百場。

共

共