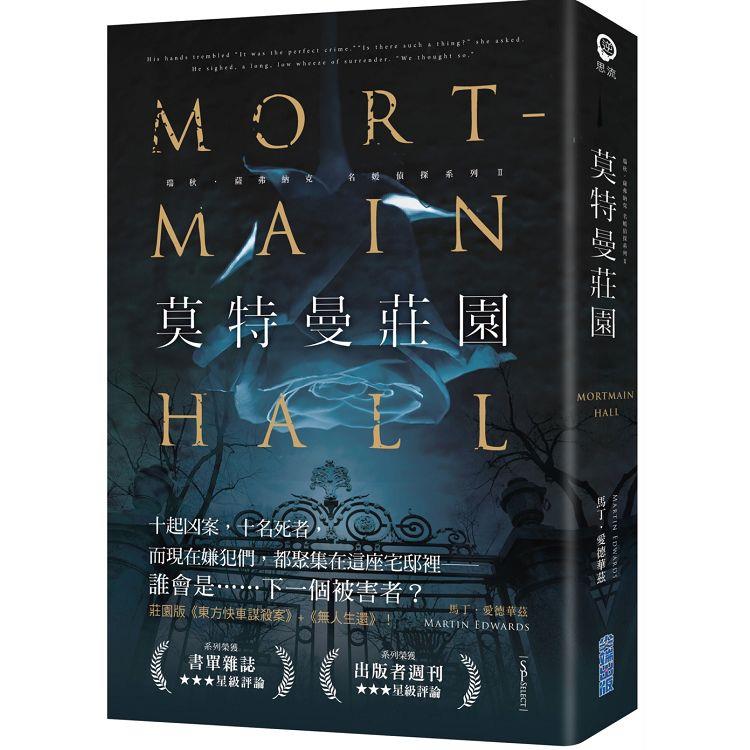

莊園版《東方快車謀殺案》+《無人生還》!

十起凶案,十名死者,而現在嫌犯們,都聚集在這座宅邸裡──

誰會是……下一個被害者?

當代英國推理之王馬丁‧愛德華茲向黃金年代致敬之作,【名媛偵探】系列第二集!

‧系列榮獲書單雜誌★★★星級評論

‧系列榮獲出版人週刊★★★星級評論

‧「在英倫謀殺案中脫穎而出、精心策畫的完美懸疑巨作!」──美國亞馬遜讀者★★★★★滿分盛讚

// 關於推理之王馬丁‧愛德華茲

‧英國推理界活化石,公認最接近阿嘉莎‧克莉絲蒂的傳奇作家!

‧當代英國推理界獎項之王!鑽石匕首獎、白羅獎、愛倫坡獎、基亭獎、麥克維提獎等大滿貫得主!

‧英國推理作家俱樂部主席、英國偵探俱樂部主席!行走的犯罪小說字典!

// 高分書評

「這部作品從誘人的開場開始就是勝利之作,一個無名的垂死者開始解釋一個未指明的完美犯罪,嚴謹公正的文筆最終揭露……讓人聯想到阿嘉莎‧克莉絲蒂的作品。」──《出版者週刊》,星級評論

「馬丁‧愛德華茲絕對是英倫黃金年代的寫作大師⋯⋯他的作品就是對當時的拜占庭式情節設計所做的致敬。」──《時代雜誌》

// 內容介紹

在二十世紀初的倫敦迷霧之間,

神秘的名媛偵探瑞秋‧薩弗納克,應一位古怪犯罪學家的邀請,

到偏遠的沿海莊園莫特曼莊園舉辦一場聚會。

當一具屍體在瀕臨崩塌的懸崖下被發現時,這場聚會已註定以悲劇收場。

對方被判定是意外死亡,但瑞秋認為這是場精心策畫的巧妙陰謀。

莫特曼莊園如迷宮般的複雜祕密後,

隱藏著十起凶案,與完美隱身的的數名犯罪者。

誰是無辜的,誰又真的有罪?

還有,當所有嫌犯齊聚莊園,誰才是他們……真正想殺的人?

作者簡介:

馬丁‧愛德華茲 Martin Edwards

馬丁‧愛德華茲是國際公認的犯罪小說專家,曾獲得愛倫坡獎、阿嘉莎獎、基亭獎、白羅獎和麥克維提獎,並入圍柴克斯頓年度最佳犯罪小說獎以及CWA約翰‧克雷西匕首獎。他是偵探作家俱樂部的主席、CWA主席,也是大英圖書館暢銷經典犯罪叢書的顧問。

譯者簡介:

甘鎮隴

從事翻譯多年,工作內容涵蓋各種領域。小說譯作包括:《玻璃王座》、《厄蘇利納》、《那年雪深幾呎》、《閣樓裡的骷髏》、《迷失的女兒》等。

信箱:solargo@hotmail.com

章節試閱

這個男人快死了。他自己知道,瑞秋‧薩弗納克也知道。

「妳發現了真相,是不是?」他的聲音沙啞。

「嗯。」

他的雙手顫抖。「那是一起完美的犯罪。」

「世上真有完美的犯罪?」她問。

他嘆口氣,發出漫長而低沉的喘息聲,表示投降。「我們當時這麼以為。」

「時間不多了。」她湊得更近,感覺到他酸臭的鼻息噴在臉頰上。「告訴我,莫特曼宅邸發生了什麼。」

***

一個不該在人世出現的男性鬼魂從一輛出租馬車裡爬了下來。

他抽搐地左顧右盼,查看是否被人跟踪。瑞秋‧薩弗納克確信他沒發現自己。她站在威斯敏斯特橋路對面的陰影深處,用面紗遮臉,像幽靈一樣從頭到腳都裹著黑色衣物。等他到來的這半小時裡,沒有一個路人多看她一眼。婦女在「倫敦墓地公司」的私人車站外哀悼,這是稀鬆平常的景象。這裡是送葬列車的終點站。

男鬼壓低毛氈帽的帽簷,動作謹慎到誇張的程度。在他離開的那些年裡,他留了濃密的八字鬍和鬍鬚。他的左手抓著一個破舊的手提箱。他一瘸一拐地走向高聳的車站大樓時,瑞秋壓抑了一聲呻吟。

男鬼的跛行出賣了自己的身分。吉爾伯特‧佩恩在易容偽裝方面終究是個外行人。

瑞秋躲在一輛雙層巴士和一輛老舊靈車之間,走向車站入口。一條弧形道路穿過一座花崗岩拱門,通往太平間。這座建築的正面是紅磚和溫暖的陶土,地下通道的白釉牆壁上裝飾著月桂樹和棕櫚樹。建築正面的後方隱藏著一支細長的假煙囪,往停屍間裡輸送空氣。在這裡,躺在棺材裡的屍體成了鐵路貨運。

她無視電梯,而是邁著穩健的大步走上鍛鐵樓梯。來到頂層,她發現自己站在頭等月臺的玻璃屋頂之下。通往停靈禮拜堂的門口敞開著,露出了橡木靈柩臺、米色的威爾頓地毯,以及裝有青銅板的綠色牆壁。她觀察這間私人停靈室。第一扇門上掛著一張卡片,上面用工整的字體寫著名字:@塞西莉亞‧佩恩夫人,已故。@門半開著,瑞秋瞥見了幾張摩洛哥軟墊椅、淺色橡木鑲板和閃亮的鑲木地板。牆壁上裝飾著水彩景觀,彷彿這是倫敦里奇蒙區的富商別墅。一股拋光劑的味道讓空氣變得刺鼻。

不見男鬼的蹤影。

月臺被一道屏障隔開,其後方是三等艙旅客的流通區。他們有自己的車站入口,如此一來,那些為頭等葬禮付了錢的富人就不用和悲痛的窮人擠在一起。倫敦墓地公司向來以「對逝者家屬感受的體貼程度」而自豪。

留著絡腮鬍的檢票員低調地咳了一聲;他迅速衝出辦公室的模樣,就像從盒子裡蹦出來的彈簧人偶。她把一張長方形的白色小卡片塞進他沾染尼古丁的手上。

「特快車正在等待,女士。」的確如此──它一身華麗的橄欖綠塗裝,噴著蒸汽,像一頭餓龍一樣不耐煩。「移靈車廂恐怕已經滿載了。」

在為這趟旅程做準備時,瑞秋得知頭等艙的乘客被允許看著裝有親人的棺材被送上這班送葬列車。她對企業家的聰明才智驚嘆不已,他們竟然有辦法把一段痛苦的時刻變成了給少數權貴的額外獎勵。

「遲到是我的錯。」她點個頭,表示對方可以回辦公室裡了。「謝謝你。」

在離她最近的頭等車廂門上有一張手寫的卡片,字體與等候室那張相符。透過窗戶可以看到一個人影,男鬼已經就座。現在他被困住了,彷彿把自己鎖在煉獄裡。

空氣中瀰漫著濃煙和燒煤的氣味。月臺上只有一名粗壯的搬運工,正帶領一位老太太進入火車尾部的三等車廂。他注意到瑞秋,於是不明智地小跑過來,氣喘吁吁得就像一輛開往報廢場的古老火車頭。

「妳剛好趕上了,女士,」他嘶喘道:「我們十一點四十分準時出發。妳是屬於哪個團體?」

「已故的佩恩夫人。」她把小費塞進他骯髒的爪子裡,金額大得讓他的心臟差點停止跳動。她舉起一手,阻止了他的感激之詞。「請問我們這團有多少人同行?」

他像鍋爐工一樣大汗淋漓。瑞秋覺得他這副狼狽樣應該不僅僅是因為不習慣跑步。「我……這個嘛,女士,這方面似乎有些混亂。」

「是嗎?」她等對方說下去,確信他手裡的兩枚索維林金幣勝過其他人為了確保他保持沉默而支付的任何賄賂。

「我們預計有六個人,女士,但只有三位先生出現。最早到的那對夫婦堅持說他們拒絕乘坐為……呃,為至親預留的車廂。這真的很不尋常。這就是為什麼我們公司要求乘客提前預訂。我們不希望搞混任何座位,以免破壞這麼莊嚴的場合。幸運的是,今天我們只有一場頭等葬禮。」

作為一個忠僕,他沒提到貿易衰退與上升的失業率意味著商業活動在華爾街崩盤後不再那麼活躍。

「你設法把那兩位先生安置在別處?」

他用一根瘤節狀的拇指伸向佩恩夫人家屬專用的隔間。「就在隔壁車廂。」

「你能不能告訴我任何關於他們的事情?」

搬運工擦擦額頭。「抱歉,女士,我們真的得……」

「請原諒我。我不能解釋為什麼這對我非常重要,」她邊說邊湊近一些,好讓他聞到她身上的香水味。「私人原因。你明白吧?」

他透過她的面紗凝視她。她的表情讓他感到害怕。

「這個嘛,我……我相信妳這麼問是出於充分的理由。再好的家族也會發生糾紛,不是嗎?其中一個小夥子是倫敦人,打扮得像牧師。他讓我驚訝。我覺得……」

「他看起來不太像普通的牧師?」瑞秋提議。

「有趣的是,」搬運工說道:「我這輩子從沒見過擔任聖職的紳士手上有紋身。我猜就是所謂的一種米養百種人吧,不過……」

「他的夥伴是什麼模樣?」

搬運工皺眉。「很大隻,塊頭很大,手大得就像煤鏟。」

「很嚇人?」

「我真的不能再多說什麼,女士。」他又看了瑞秋一眼,重重地吐口氣。「我就這麼說吧:他們試著讓自己看起來很時髦,但忘了擦鞋。葬禮這回事的有趣之處在於,人們在這時候不是平常的模樣。我搞不懂他們為什麼說不想打擾其他人,因為這個團體只有另一個人……」

「也許他們只是想表現得體貼。」

她的諷刺令他畏縮了一下。「現在,女士,我真的要拜託妳上車了,我們不能遲到……」

「當然。」她的笑容缺乏笑意。「非常感謝你幫忙。」

他拖著沉重的步伐走向刻有已故佩恩夫人名諱的車廂,打開門。瑞秋無視他伸手想扶她上車,而是直接跳了進去。

車廂裡瀰漫著皮革和菸草的味道。男鬼坐在遠側,手提箱放在身邊,凝視窗外,陷入沉思。他離四十歲生日還有一個月,但似乎比實際年齡老十歲。在西北非洲國際區的流放生活使他的臉頰曬成褐色,體格變胖,但她猜想他不是因為奢侈的生活而變老。真正的原因,是他天天擔心有人會往他背後捅一刀。

搬運工用力關上門,把男鬼從沉思中驚醒。瑞秋在座位邊緣坐下,點頭致意。

「早安。」她開口。

男鬼焦躁地哼了一聲。她輕鬆自在的友善態度讓他非常不安,因為他搞不懂她為什麼會在這個車廂裡。他開口的時候,嗓子顫抖。

「早……早安。」

「真的很高興見到你,」她說:「儘管是在如此悲傷的情況下。」

一聲汽笛響起,伴隨著一陣令人不安的顛簸,火車開始了前往墓園的旅程。男鬼顫抖。瑞秋想像他大腦裡的齒輪在運轉。她是誰?他該說什麼?他該說話嗎?

「我的名字,」他說:「是──」

「你無須自我介紹,」瑞秋說:「你其實不是鬼。你是吉爾伯特‧佩恩,失踪的出版商。歡迎從陰間回來。」

***

火車沿鐵軌隆隆駛過時,男子在座位上前後搖晃,八字鬍和鬍鬚像是為了遮掩弱點的遮羞布。在她的犀利注視下,他的眼皮跳動。她猜到了他的絕望,但她跟隨他不是為了同情他。早在他失踪之前,他就因魯莽而惡名遠播。人們很容易相信他就是因為魯莽而丟掉了性命。他嚥口水,她覺得他看起來好像快吐了。

「妳……妳認錯人了,女士,」他咕噥:「我叫伯特倫‧瓊斯。」

瑞秋掀起面紗。看到她的青春、她的美貌和她冰冷的笑容時,他睜大了充血的眼睛。

「你是那個吉爾伯特‧佩恩的老酒友,過去四年一直住在摩洛哥丹吉爾市的伯特倫‧瓊斯?」

「沒錯!」他就像跌入峽谷的人一樣無助,緊緊抓住植物的殘根,希望能獲救。「確實……我們兩個之間……有隱約的相似之處。顴骨也許有點像。可憐的吉爾伯特曾不只一次拿這件事開玩笑……」

「在他假裝溺死、逃離倫敦、在夜色掩護下搭船前往歐洲大陸之前?」瑞秋問:「在他去丹吉爾尋找奧妙樂趣之前?」

男鬼倒在座位上,彷彿被她用一枚帽針插進了心臟。

「遠在他聽到他深愛的母親去世的悲慘消息之前?」她咄咄逼人。「那個崇拜他的女人,在不知道自己唯一的孩子其實還活著的情況下,心臟終於停止跳動?」

「這是謊言,殘酷的謊言!」他瞪著她。「看在上帝的份上,妳是誰?」

火車正在加速。瑞秋並不著急。一路上不會有人打擾他們。送葬特快車沿途不會停靠。

「我的名字並不重要。」

「妳……」他的聲音沙啞得幾乎聽不見。「妳找我究竟有什麼事?」

她噘起嘴脣。「我是想救你,讓你免於遭到謀殺。」

***

吉爾伯特‧佩恩不發一語,直到火車駛出貧民窟和郊區。六月的太陽已經消失在視線之外。在開闊的鄉村上空,向四面八方伸展的雲朵呈煤煙色。雨滴在車廂窗戶上留下了條紋。

瑞秋的視線始終在他身上。她有想過,他可能會猛然打開隔間遠側的門、跳出去。他如果這麼做,很可能會扭斷脖子。恐懼讓他變得絕望。

「妳……這話什麼意思?」他終於開口。

「我想聽聽你失踪背後的故事。真相,完整的真相,百分之百的真相。告訴我,是誰幫助你逃離英國,而且為什麼。」

薩里郡的農莊和小塊土地從窗外掠過。瑞秋用鞋跟敲敲車廂地板。

「我搞不懂妳為什麼要過問可憐的吉爾伯特‧佩恩的私事。」他嚥口水,似乎連他自己都知道這種挑釁的態度只是拙劣演技。「看在上帝的份上,妳究竟是誰?」

「我是誰並不重要。你該在意的,是我知道你的真實身分,而且我準備好幫你擺脫你愚蠢行動的後果。」

「我說過了,」他聽起來就像大喊@我沒偷吃糖@的孩子,儘管骯髒的指紋證據就擺在眼前。「我是伯特倫‧瓊斯,這幾年都住在丹吉爾。」

她搖頭。「時間寶貴,別再浪費。我們正在前往布魯克伍德公墓的半路上。如果你堅持繼續玩你的猜謎遊戲,就不會有第二次機會。」

「妳沒有給我任何應該對妳實話實說的理由,」他說:「妳說出口的只有毫無根據的誹謗。」

瑞秋誇張地嘆口氣。「作為吉爾伯特‧佩恩的你,在出版業取得了成功。這個行業原本一直舉步維艱,直到你開始推出驚悚小說,關於英勇行為的故事。充滿男子氣概的英國人對付險惡的東方人和狡猾的歐洲大陸人。萊昂‧朗斯代爾、查莫斯船長、西德尼‧斯瑪特福克斯,名字雖然各不相同,但都有著同樣的勇氣和愛國精神。無論骯髒的對手多麼卑鄙,這些秉持正派作風的英雄總是獲得勝利。」

「妳想嘲笑就儘管笑,我才不在乎。」他的眼裡閃爍著憤怒的光芒。「吉爾伯特發現了一個不錯的娛樂機會。這些精彩故事讓英國男人們津津樂道,而就是這些勇敢的英國男人擊敗了德皇。那些希望自己能早幾年出生、上戰場的熱血小夥子也喜歡這類故事。」

「跟吉爾伯特‧佩恩不一樣,當然,」瑞秋說:「他自幼瘸腿,因此躲過了西線戰場的混亂。」

「我相信妳不是在暗示吉爾伯特是個懦夫吧?」他反駁:「妳這是胡說八道!他盡其所能地為國家服務,以他自己的方式。」

「他的方式很不正統,不是嗎?」瑞秋說:「為熱血小夥子提供娛樂?」

他撇了撇嘴。「妳的推論令人鄙視,女士。吉爾伯特是個好人。妳只要讀讀他出版的書,就知道他對反常行為多麼深惡痛絕。他廣結善緣,而他那些朋友都跟我一樣,對他的英年早逝感到悲痛欲絕。」

「他們從泰晤士河裡撈出來的屍體當時已經腐爛得面目全非,不是嗎?」

「在黑水深淵泡了二十四小時,妳覺得會是什麼模樣?」他提高嗓門,彷彿在朗誦一場排練已久的演講。「屍體上戴著吉爾伯特那塊刻有花押字的手錶。驗屍官認為,這可憐的傢伙是先被人用船鉤毆打,然後丟進水裡,更別提海洋生物對他造成的傷害。徹頭徹尾的悲劇。可憐的吉爾伯特那天出門慶祝他公司最新的一本書,他喝得比平時更多。他遭遇了一場不順利的搶劫。調查結果很明確,他是被一個或多個身分不明的人謀殺。」

「那些強盜卻忘了拿走貴重的手錶?」

「看到他斷氣時,他們驚慌失措。他們只想趕緊隱藏犯罪證據。」他的臉頰變紅,怒氣正在增強他的自信。「現在妳卻指責我冒充我朋友的身分。一派胡言!我完全不知道妳是誰、有何動機,但這是一個可恥的謊言。更別提今天是吉爾伯特的母親安息的日子。」

「我很討厭表現得冷血,」瑞秋說:「可是其他哀悼者在哪?」

他渾身僵硬。「什麼意思?」

「昨天,當我參加你們的聚會時,倫敦墓地公司正期待佩恩夫人的女助手萊蒂‧蒙特福德和你年邁的姨媽一起前往布魯克伍德。令堂的去世發生得很突然,對你來說是沉重的打擊。你一直打算有一天再見到她,但適當時機未曾到來,風險太大。你唯一能做的,就是確保送她最後一程。你用伯特倫‧瓊斯這個名字把錢匯給萊蒂‧蒙特福德,這樣令堂就可以埋在布魯克伍德,和令尊葬在一起。」

「妳是怎麼知道的?」他呢喃。「妳為什麼要折磨我?」

「你認為蒙特福德小姐和你的克蕾拉姨媽發生了什麼事?」

「搬運工說她們發來了消息,說她們身體不舒服,某種嚴重感冒。」

「而那個搬運工沒提到有兩名男子取代她們。」

「什麼男子?」

「你是不是心事太多,而沒注意到他們就在隔壁車廂?你等到最後一刻才進車站,這麼做雖然謹慎,但他們也確定了你有登上這班車。」

他臉色蒼白。「我無法……我無法想像他們可能是誰。」

瑞秋靠向他。「動動腦子,佩恩先生。既然我知道你回到英國,其他人也會知道。有人想讓你永遠消失。告訴我為什麼。」

他怒目相視。「我為什麼該相信妳?一個憑空出現的女人,誹謗我死去的朋友,還說我是騙子?」

「因為我是你唯一的希望。」

「鬼扯!」

她突然抓住他的兩隻手腕,鐵鉗般的手勁讓他退縮。「你的敵人就在這班車上,但我有一輛大馬力的汽車在墓地南站等著。你參加完令堂的葬禮後,來找我吧。這樣你就能活久一點,看到明天的太陽。」

她鬆開他的手腕,他在座位上傾身向前,雙手抱頭。

「妳有沒有想過,」他低聲說道:「撇開妳的胡言亂語不談,我可能已經不在乎我的生死?」

「不快樂的情緒讓你窒息,」她說:「聽著,我知道失去父母有多痛苦,但你不需要讓悲傷打倒你。你為了活下去而犧牲了那麼多。」

他沒回答,只是將身子挺直,轉頭凝視窗外的風景。她讓他默默思考幾分鐘,接著查看手腕上亮晶晶的滿天星鑽錶。

「時間正在一秒秒過去,佩恩先生。我們很快就會抵達公墓交匯站。」

「妳為什麼一直把我的話當成耳邊風?」他的咆哮聲聽起來有些可憐。「我再說一次,我不是吉爾伯特‧佩恩。」

她抱起雙臂。「我不會參加告別式。令堂下葬的時候,請考慮一下我的建議,問問你自己,她會不會希望你這麼快就跟著她進墳墓。我會和我的司機一起等著。我的車停在基思陵墓附近。抓住這條救命繩索,佩恩先生。沒有其他救命稻草能讓你抓住了。」

他吸口氣,茫然地看向她身後,彷彿陷入恍惚。

「我已經給了妳我的答案。」他的嗓音空洞。「我叫伯特倫‧瓊斯。」

這個男人快死了。他自己知道,瑞秋‧薩弗納克也知道。

「妳發現了真相,是不是?」他的聲音沙啞。

「嗯。」

他的雙手顫抖。「那是一起完美的犯罪。」

「世上真有完美的犯罪?」她問。

他嘆口氣,發出漫長而低沉的喘息聲,表示投降。「我們當時這麼以為。」

「時間不多了。」她湊得更近,感覺到他酸臭的鼻息噴在臉頰上。「告訴我,莫特曼宅邸發生了什麼。」

***

一個不該在人世出現的男性鬼魂從一輛出租馬車裡爬了下來。

他抽搐地左顧右盼,查看是否被人跟踪。瑞秋‧薩弗納克確信他沒發現自己。她站在威斯敏斯特橋路對面的陰影深...

共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹