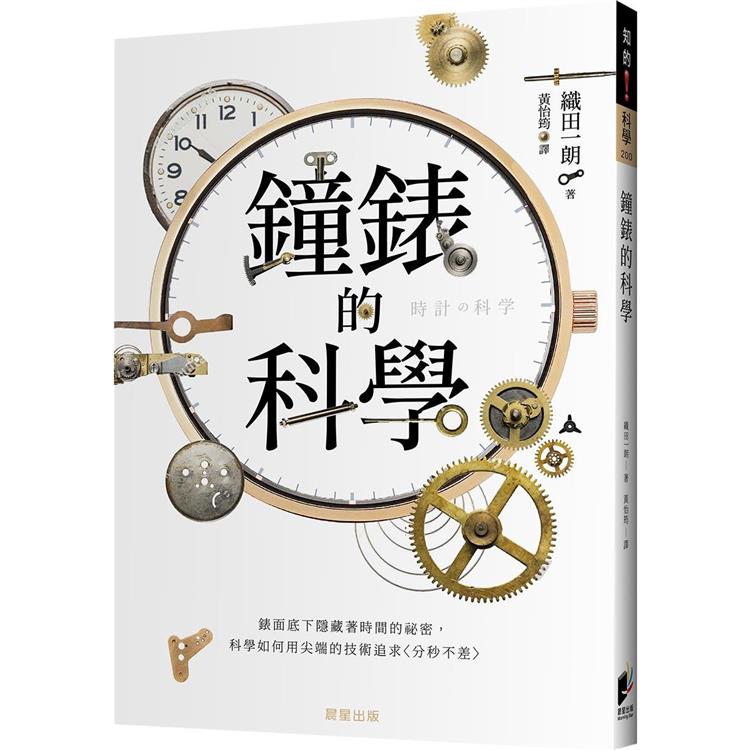

為什麼時針向右走?

走300億年僅誤差1秒的超精密時鐘長什麼樣子?

從日晷到原子鐘,窺探鐘錶的奧祕:

◎時鐘共通的三大要素是什麼?

◎布穀鳥鐘為什麼變成了鴿鐘?

◎什麼是真正的花鐘?

◎瑪麗皇后訂製的「極致懷錶」有多奢華

◎機械鐘如何計時?

◎利用人體體溫發電的手錶

◎有可能誕生出原子鐘手錶嗎?

在日本有一個全世界最大的沙漏鐘,這個沙漏鐘的計時長度竟達一年!

利用大自然材料製作的時鐘裡以花鐘最為美麗、浪漫。不過我們所認為的花鐘,通常是在花圃中安裝有時針、分針、秒針的時鐘,這其實不是真正的花鐘!真正的花鐘是以栽種植物的開花順序來顯示時間

本書將長達五千年的鐘錶歷史技術及未來時鐘的概念故事都濃縮成一冊,帶你一起翻轉你對鐘錶的認識!

1、從機械鐘、石英鐘到原子鐘,帶你看鐘錶的發展、構造與技術!

在五千多年前的時候,人類從太陽的運行中,發現了樹木或岩石的影子會隨著日出日落而有所變化,透過這些變化,意識到了「時間」的存在。本書從人類利用太陽運動的「日晷」開始,到人為製造時間週期「機械鐘」的誕生、徹底改變時間準確度的「石英鐘」,以及改變時間概念的「原子鐘」,循序漸進地介紹各種鐘錶的發展史、構造分析以及現代鐘錶的發展技術等,讓你看到長達五千年的計時歷史以及未來時鐘的故事。

2、介紹各種關於鐘錶的趣事與知識:

一天為什麼是二十四小時?為什麼時針是向右走呢?鐘面的數字為何不是從○而是從十二開始呢?布穀鳥鐘為什麼演變成了鴿鐘?所謂的「天文台錶(CHRONOMETER)」是什麼?瑪麗皇后訂製的「極致懷錶」如何成為製錶工藝傳奇?……諸多你想知道關於「鐘錶」的知識,本書都將鉅細靡遺為你一一道來。

作者簡介:

織田一朗

時間研究家,山口大學時間學研究所客座教授。一九四七年出生於日本石川縣金澤市。一九七一年從慶應義塾大學法律系畢業,進入株式會社服部時計店(精工錶的銷售公司)任職。擔任過業務、宣傳、公關、總務等工作,並從事寫作與參加收音機節目演出。一九九七年開始獨立活動,著作有《時鐘的針為何向右轉》(草思社)、《日本人從何時開始變得很性急》(PHP新書)、《「時間」這種國際壁障》(文春新書)、《時間與鐘錶的雜學事典》(World Photo Press)等。

譯者簡介:

黃怡筠

文字工作者,曾就讀輔仁大學日文系,政治大學傳播學院碩士在職專班。

資深口譯與筆譯員,同時也是口筆譯教師。曾任職於日本媒體。

譯作有《香氣的科學》《美味穀物的科學》(晨星出版社)、《意‧象‧京都:12個關鍵字帶你感受京都的空間設計》(蔚藍出版社)、《天堂級的感動服務魔法》《大前研一 形塑生活者大國》(天下雜誌出版)、《以愛創業》(商周出版社)等20餘冊。

章節試閱

第1章 發現時間的存在

人類最早的時鐘-日晷

是誰這麼了不起,首先察覺到時間的存在?到底他是如何發現了這個眼睛看不到的東西「存在」呢?

據說,人類是因為見到樹木或石頭的影子隨著太陽移動而變長或改變方向,才察覺到時間的存在。我們後人無法推測當初人類是在什麼狀況下發現了時間的存在,當然也無法確定「第一個發現時間存在的人」是誰,但是這個人實在太聰明了。

人類最早製作的時鐘稱作日晷。誕生於幼發拉底河流域的美索不達米亞文明以及埃及文明中,這兩種文明都可見到日曆與日晷的歷史痕跡。美索不達米亞文明的人們在紀元前一萬年左右就從事農業耕種,他們十分關注自然與季節的變化。因為什麼時候應該播種、什麼時間點採收能獲得最大的收穫量、冬季到來以前,須提早多久時間開始著手過冬的準備……這些生命、生活中的事物都與自然與季節變化息息相關。早在紀元前四千年~紀元前三千年之間的埃及壁畫中,就已經出現了日晷的繪圖。

對古人而言,月相(月亮形狀)的改變是掌握時間變化的重要線索。他們透過經驗了解到,月亮以大約三十天(正確數字為二十九點五日)為週期反覆月圓月缺,在月亮反覆圓缺的週期出現了十二次後,相同的季節會再度到來。這類知識的日積月累也發展出後來的天文學。

發展出美索不達米亞文明的蘇美人已經發展出日曆,以三十天作為一個月,他們也建立起一天十二個小時,一小時六十分鐘,一分鐘六十秒的時間制度。而且在紀元前三千年左右所興建的金字塔內部,也留下了記載當時將白天夜晚分別分成十二等分的記錄。

最早的日晷一般呈現「柱型」,直立垂直於地面,透過晷影器(Gnomon)的方位與長度只能判斷大概的時間。後來人類又發展出在圓盤中央插入一支棒子豎立在地面的「赤道型(晷影)日晷」、垂直設置在建築物牆面上的「垂直型日晷」,以及簡化後方便攜帶的「口袋型日晷」等類型。

只要明白日晷的相關科學知識,即可在任何地方設置日晷。而且日晷零維修,完全不需要維護保養的作業,也因此普遍擴及中近東、希臘、羅馬等世界各個地區,廣被人類使用。紀元前四世紀,在天文學以及哲學(涵蓋時間論在內)發達的希臘,知名的哲學家柏拉圖就在雅典郊外設置了能顯示時刻、同時也能顯示天體位置的天文鐘。大約在同一時期,馬其頓的帕曼紐將軍發明了晷影器。晷影器是會隨太陽的腳步轉動、修正顯示時間的一種日晷。二世紀時,羅馬天文學家托勒密(Klaudios Ptolemaios)完成了數座時間能隨著行星變化的天文鐘。

另外,發現地球重力的物理學家艾薩克.牛頓(Isaac Newton,一六四三~一七二七年)發明了室內用的日晷。這種室內日晷是應用小鏡子反射太陽光會反射光點在牆面的原理。首先,將鏡子安裝在住家向南的房間中,在每天同一時間記錄投影在牆上的光點位置,連續記錄一年就可以在天花板與牆面標出時刻的鐘面。這種「不使用晷影器」的日晷時鐘點子相當創新,看似是一種劃時代的創見,但是一天能夠得知時刻的機會只有一次,而且只在一定時刻,所以這個日晷是否能稱作「時鐘」仍有待商榷。

日晷乍看之下欠缺精度,無法期待能顯示出正確的時間。不過,若能算出日晷安裝地點的經緯度,調整晷影器(Gnomon)的角度,就能將顯示的時間精度縮小到三十秒內。不過,日晷是採用「不定時法」(以季節性為前提,將白天、夜間分別分成六等分的時刻制度)的方式顯示設置場所當地的時間,現代的國家時間則是採用「定時法」(不分四季,將一天分成二十四等分的時刻制度),兩者之間還是存在時間差。

從整體來看,人類鍾情於日晷,對日晷的情感強烈。即使在一三○○年前後歐洲已經出現了機械鐘,但人類仍同時兼用日晷好一段時間,而且現代社會依然會建造日晷,表達對時鐘科學的仰慕,以及對宇宙的浪漫情懷,將日晷當作一種紀念物。

簡易方便備受好評的沙漏鐘

只要談到「利用天然材料的便利時鐘」,就讓人不約而同地聯想到沙漏。在文學作品、詩歌中也經常提到沙漏。沙子流暢滑落的景象十分療癒,常常讓人看得忘我,在這瞬間也往往讓人忘記時間的流逝。

沙漏是將兩個西洋梨形狀的玻璃球結合在一起,在其中一方裝入沙子,然後將有沙子的玻璃球向上豎立時,上方球內的沙子就會開始滑落到另一個玻璃球內。當所有沙子都滑入下方的球內時,代表這個沙漏鐘的設定時間到了。沙漏裡的沙子量(與玻璃球大小成等比)代表滑落結束的時間長度。若要繼續計數計時的時間時,只需翻轉沙漏即可。

沙漏和機械鐘最早是鎖匠們在閒暇之餘製作的產物,因為在鐘錶師傅這個職業誕生之前,歐洲只有鎖匠擁有精密加工技術。沙漏不像鎖鑰一樣,只有同業公會(Guild)的會員才能獲得製造許可。沙漏屬於「自由工藝」,因此各地公會的職人皆可自由製作。不過,後來沙漏的銷售量明顯成長,所以到了十七世紀,也被納入獨占性公會組織的管理範疇。根據克里斯托夫.維格爾(Christoph Weigel)在一六九八年出版的著作《一般性實用主要職業圖解》的內容,要取得沙漏師傅資格,必須製作大小六種沙漏鐘,從數分鐘用到三小時用,通過檢定考試才能取得沙漏製作師傅的認證資格。

順帶說明一下當時沙漏鐘的製作方法。當時,只要將顆粒較大的沙子裝入玻璃容器內,就算完成一個沙漏鐘的製作,不過,製作好的沙漏還須經過檢驗。檢驗步驟為,與檢定用的標準沙漏鐘同步啟動漏沙,當標準沙漏的沙子全部落下時,在該瞬間將所製作的沙漏倒下平放,然後打開所製作之沙漏球的腰部,將剩餘尚未落下的沙子取出,這才完成整個沙漏的製作。

沙子不似水,沒有結凍、蒸發的問題,因此沙漏在北歐地區尤其獲得重用。沙漏中的沙子若堵塞就無法發揮作用,所以當時使用的沙子是顆粒細緻、表面平整的德勒斯登(Dresden)沙,黑色大理石的細緻顆粒會以酒煮過調整表面。

有一說認為沙漏是由第八世紀時的僧侶路易特普蘭德(Liutprand)發明,但是人們開始正式使用沙漏,可能是在歐洲發明出機械鐘(西元一三○○年左右)不久之前的十三世紀。隨後,儘管機械鐘已經問世,但人們依然使用沙漏很長一段時間。因為沙漏價格便宜,同時具備相當的精度,使用方法簡單,隨時隨地都可使用。而且沙漏安靜,並且不易受溫度變化與搖晃等環境變因影響。

機械鐘在發明的初期體積龐大,而且會不斷發出吵雜的噪音。對講究寧靜的書齋或教會等處所而言,沙漏鐘依然是人們的最愛。沙漏經常被擺在神父與信徒閱讀的聖經旁邊,所以往往帶有精美的裝飾,並且以木碗或剪刀形的零件,或是蝶鉸(Hinge)固定,方便反覆翻轉使用。

講道聖壇的沙漏鐘對神父和信徒來說,代表已完成以及剩餘的講道時間長度,但有的時候神父太過熱情專注於講道,就可能出現信徒眼睜睜地看著神父又再翻轉沙漏鐘,宣布「我們繼續計時」的情形。

沙漏不易受溼氣、溫度、搖晃影響,是十八世紀航海船舶上愛用的計時工具。船上備有四小時、兩小時以及三十分鐘用的沙漏鐘,利用四小時沙漏翻轉的次數計算航行距離,船員也會使用三十分鐘沙漏計時,每三十分鐘敲響小鐘,向船員們報時。

計算值班時間用的沙漏鐘只有長官或舵手才有資格翻轉。即使如此,還是經常出現有人為了偷偷縮短值班時間,在尚未到達指定時間前就翻轉沙漏鐘的情況。德國人稱這種行為為「舵手偷斤減兩」,英國人稱做「舵手詐騙玻璃」,在法國文學中還有「舵手把沙子吃了」的形容方式。

時間未到就擅自翻轉沙漏鐘的不當行為,不僅為其他船員帶來困擾,也會導致船隻位置的測定發生誤判,威脅航海安全,故受到嚴格禁止,犯錯者也會遭受處罰。不過由於難以證明沙漏遭到擅自翻轉,因此防不勝防。

在此同時,人們也努力提升沙漏作為計時器的功能性。包括增加玻璃球的數量以將容器分成小隔間,加上更細微的刻度讓時計更為精確,或者以水銀取代沙子以提升精確度。此外,還有上方玻璃球鐘的沙子一漏光,沙漏即會自動翻轉的設計,各式各樣的構想煞費苦心。但是所有的設計方案,在追求改良效果的同時,也需要更大規模的裝置以實現輔助效果,這就相對降低了沙漏鐘便利性的優點,未對沙漏鐘的發展帶來太大助益。

話說回來,在日本有一個全世界最大的沙漏鐘,這個沙漏的計時長度為一年,也就是一年只需翻轉沙漏一次。這個沙漏鐘位於日本島根縣大田市仁摩町的仁摩沙子博物館,該博物館在一九九○年建造完成了這座「砂曆」,全長五點二公尺,直徑一公尺的容器中裝有一公噸的沙子。沙子通過直徑零點八四毫米的細管,以每秒鐘零點零三二公克的速度落下。這座沙漏鐘從一九九一年一月一日啟用,每年的十二月三十一日,博物館會邀請全體市民參與翻轉「砂曆」的儀式。

第3章 手錶的誕生

贊助者培養出的鐘錶師

在十八世紀的歐洲,王公貴族會訂購昂貴的時鐘,成為優秀鐘錶師的贊助人。製作重要的時鐘或者開發新的技術都需耗費龐大的時間與費用。鐘錶師的生活,需仰賴贊助者不計較昂貴價格以及持續下訂單。

在這些贊助者當中,有一位是命喪法國大革命斷頭台的悲劇皇后──瑪麗.安托瓦內特(Marie-Antoinette)。瑪麗在一七七○年離開奧地利,嫁給了法國的王子,四年後王子即位成為法國的路易十六世國王。升格為皇后的瑪麗極盡奢華,讓百姓無法忍受,不過她也是一位著名的時鐘收集家。

瑪麗中意的鐘錶師之一就是天才鐘錶設計師寶璣(Breguet),她見到寶璣接受其他國家的皇家或貴族訂單製造鐘錶,也跟著要求寶璣為她打造「極致懷錶」。一七八三年,瑪麗皇后在訂製時鐘時,提出了「不管要花多少時間與金錢都無妨,幫我做一個具備所有功能、世界最美麗的鐘錶」的要求。

寶璣傾盡自己所有技術製作這只時鐘,他預計為時鐘加入自動上鍊、會發出聲音通報時間的三問裝置(Minute repeater)、能按照不同月分調整日數甚至閏年的萬年曆、顯示與日晷時間差的均時差裝置、金屬寒暖計等的高度技術,並實際著手製作。但是就在六年後的一七八九年,法國發生了法國大革命,這也改變了瑪麗皇后與寶璣的生活。

瑪麗皇后在訂製這只懷錶的第十年,於一七九三年十月遭到處刑,寶璣則被視為是瑪麗的協助者,好不容易僥倖逃過一死回到祖國瑞士。但在大革命的風暴結束後,一七九五年寶璣再度回到巴黎,將他的鐘錶店重新開張,重新開始鐘錶製作的工作。後來,一八二七年這只世界上最精緻的懷錶「瑪麗.安托瓦內特」終於完成。從訂製到完成總共耗費了四十四年的歲月,據說支付給工匠的工資總計達一萬六八六四法郎。這只懷錶的售價換算為今日的貨幣,絕對超過了三億日圓吧。

遺憾的是,瑪麗皇后始終沒有機會親眼欣賞自己訂製的「極致懷錶」,寶璣因為瑪麗皇后的要求製造出最極致的懷錶,他的技術也因此更上一層樓。

促進鐘錶普及的量產技術

鐘錶價格降低為一般人民帶來了莫大恩惠。這讓原本僅屬於某些特權階級的鐘錶從此普及到各個階層,讓一般人也能確立自己的生活步調。在過去只有特權階級擁有鐘錶的時代裡,就有不肖的經營者利用員工沒有鐘錶的情形占勞工便宜,偷偷調整工廠裡的掛鐘讓員工超時工作,超出合約規定的工時。

十九世紀初,因為美國確立了鐘錶製造的分工系統,鐘錶得以大量生產,鐘錶價格也劃時代地降低。過去的鐘錶,尤其是手錶主要都在歐洲生產,由經驗老到的鐘錶工匠一手包辦從零件製造到組裝的整個製程,因此價格昂貴,一般百姓負擔不起。

但是自從美國的伊萊.惠特尼(Eli Whitney)於一七九八年在毛瑟槍(Musket)製造上提出了「大量製造可互換零件的概念」後,大量生產的做法就應用在各種工業產品的製造現場上,為製造業帶來革命。伊萊.泰瑞(Eli Terry)將大量生產的概念引進到鐘錶的生產上,一八○二年他在美國康乃狄克州興建了一座時鐘工廠,將時鐘的製程分成二十五個步驟分工作業,這個做法一年可以生產兩百個時鐘。比較慘的是他所製造的時鐘賣得並不好,於是泰瑞陷入自己必須努力賣鐘的境遇。

推動手錶量產的人物是亞倫.丹尼森(Aaron Denison)。在一八五三年時,一個手錶需耗費二十一天的工時才能製造完成,但是到了一八五九年已經縮短到四天。幸運的是,丹尼森的手錶因為南北戰爭的特殊需求,以及鐵道公司的大量採購,訂單如雪片般飛來,這也帶動誕生了許多新的手錶製造商。

除此之外,策劃各式各樣一美元商品並在郵購銷售十分成功的羅伯特.英格索爾(Robert Ingersoll),他也推出了一美元鐘錶商品,讓「一美元鐘錶」爆炸性地暢銷,大大拓展了鐘錶市場。鐘錶製造的成本大幅降低,再加上鐘錶製造獲得大眾支持,這對過去只有富裕階級買得起鐘錶的鐘錶先進國家,例如英國以及瑞士造成了很大的衝擊。

確立了製造技術並製造出品質一致的零件(可互換零件),同時將需要工匠技術才能進行的組裝、調整作業交給熟練作業人員,簡單零件的部分則由資淺的員工製造,這樣的分級作業做法確實大幅降低了製造成本。

火車事故促使人們對品質管理有進一步認識

有一個明確的例子可以說明鐘錶的精度對人員的安全性如何造成直接的影響。事件發生在一八九一年四月十九日,在美國俄亥俄州一個名為基普頓(Kipton)小鎮發生鐵道事故。在這樁事故中,湖岸與密歇根南方鐵路公司(Lake Shore & Michigan Southern Railway Co.)的兩輛火車在一條單線軌道上正面相撞,造成了十一人死傷的憾事。事故發生的原因是有一列火車的駕駛員時鐘慢了五分鐘。

當天郵務快車四號朝東疾駛,但是在同一條軌道上還有另一列朝西行駛的火車。這列朝西的火車在到達基普頓時原本應該暫時進入待避線中等候。但是由於火車駕駛的時鐘慢了五分鐘,導致駕駛以為自己的火車提早五分鐘抵達。他因此判斷自己在預定時間以前來得及將火車駛到下一個車站,於是就駕駛火車上路。此時信號交換手慌張地通知了列車車掌,告訴他「郵務快車四號依照時刻表準時通行」,但是西向火車的列車長卻充耳不聞。

在事故調查發展下,鐵路公司因為事故完全出乎意料的肇事原因而備感震驚。對鐵路公司來說,他們並未對時鐘訂定特別的要求,因此鐵道員們以身邊可得的時鐘計時。例如有一名火車駕駛把家裡的鬧鐘帶到列車上懸掛在車掌室裡,另外一名駕駛在買成衣西裝背心時得到一只廉價的懷錶贈品,就利用這只贈品懷錶控制火車。

湖岸與密歇根南方鐵路公司聽到調查結果十分震驚,於是委託外部的鐘錶銷售公司檢討改善方案。這家鐘錶公司在一八九三年提出了改善方案,包括:(1)訂定鐵道專用時鐘最低的必備條件、(2)在維持正確性上,訂定鐵道工作人員所持之鐵道專用鐘錶所需的監查委員與時鐘的監查方法。

順便介紹,所謂的鐵道專用時鐘最低的必備條件包括:「鐘錶的尺寸為十八或十六型」「經過五個方位的調整」「一週內的計時誤差在三十秒鐘內」「在華氏正四十度、負九十五度的溫差下經過調整」「發條鈕安裝在十二時的位置上」「鐘錶面的文字採用無裝飾、粗體字的阿拉伯數字書寫」,除了訂定鐘錶品質的最低標準外,這些規定也考慮到「易讀性」,以避免誤認發生。

在維護管理上,該建議也提出「火車駕駛的鐘錶每兩週必須接受稽查,一週誤差若超過三十秒就必須送去修理、調整。即使是合格的鐘錶,每年也必須拆開分解清掃一次,並且製作維護檢查紀錄」。

這些建議受到鐵路公司充分的認同、遵守,因此確立了鐵道界對鐘錶與時間管理的制度,甚至也對提升鐘錶品質做出莫大的貢獻。

專欄3 布穀鳥鐘為什麼變成了鴿鐘?

每逢整點,時鐘的小窗就會露出一個鴿子的頭,依時刻幾點鐘就鳴叫幾聲,這種有鴿子叫聲的時鐘非常受兒童們歡迎。不過鳥類有各式各樣,為什麼鴿子會雀屏中選?

最早的鴿鐘是在一七三○年誕生於德國特里堡(Triberg)附近。這個地區被德國西南部整片的「黑森林(Schwarzwald)」包圍,一到冬季就進入雪封狀態,因此此處的居民很流行從附近的森林砍木材在家中製作木頭的工藝品。這些木頭工藝品中的一種就是布穀鳥鐘,模仿「棲息在森林裡杉樹上鳴叫的布穀鳥的模樣」。換句話說,鴿鐘的雛形來自布穀鳥鐘。

進入十九世紀後,鐵道技術人員從鐵軌旁的平交道小屋得到靈感,做出山屋風格的設計並且獲得好評,讓今日布穀鳥鐘的設計完全成形。

布穀鳥鐘在昭和初期(一九二五年以後)進入日本,雖然維持原來的設計風格,但是鐘內的鳥從布穀鳥變成了鴿子。鴿子是街上四處可見的鳥,這樣的鴿子住在山屋裡感覺有些違和。為什麼在日本不繼續沿用布穀鳥呢?

對於這個情形,有一說認為「日本的小孩子對布穀鳥不熟悉」。筆者查了一下布穀鳥的資料,布穀鳥屬於杜鵑科,廣泛分布在歐亞大陸到非洲之間。布穀鳥在夏季會遷徙到日本,居住在九州到日本北方大多數日本國土上。因此若在森林裡散步,都聽得到布穀鳥的啼叫聲,對日本的兒童來說未必不熟悉。反倒是鴿鐘設計裡的杉樹與尖頂山屋,對日本人來說比較陌生。

另一方面,鴿子不論在西方或日本都給人很好的印象。在基督教的世界裡,鴿子象徵著靈魂或精靈,日本自古以來也認為鴿子是八幡神的信使。尤其白鴿是純潔的象徵。

於是又有第二種說法出現,認為採用鴿子是因為「鴿子是和平的象徵」。在歐美,之所以視鴿子為和平的象徵,源自於聖經裡描寫了「諾亞為了確認洪水已完全消退,派出鴿子飛往探測;飛回來的鴿子嘴裡銜著一段新折下來的橄欖綠枝……」日本在一九一九年為了慶祝第一次世界大戰結束所推出的和平紀念郵票,就以鴿子作為圖案。不過象徵和平的鴿子必須有「橄欖枝」一併出現,鴿鐘裡並未出現橄欖枝。

第三種說法是,布穀鳥的習性會將自己的卵托給其他鳥類孵育,剛孵出的布穀鳥寶寶會在第一時間將寄生巢原主人的卵推出巢中,是一種討厭的鳥類。布穀鳥這種寄生的行為確實是慘絕人寰,在電視的紀錄片中,就曾經播出雌布穀鳥趁著正在孵四顆蛋的東方大葦鶯短暫離巢之際,飛到其巢中,以鳥喙刁起一顆大葦鶯的蛋拋出巢外,然後立即產下一顆蛋的影片。整個過程只有七秒鐘,雌布穀鳥的動作非常快,這種熟練的動作恐怕不是第一次發生。

東方大葦鶯回到巢內,不明就裡地又繼續孵蛋,這時候布穀鳥就率先孵化出來。鳥媽媽奮力地蒐集食物攜回巢內,百分之百獨占食物的布穀鳥雛鳥跟著慢慢長大。

經過數日時間,布穀鳥媽媽飛到附近的樹上開始「布穀、布穀」地鳴叫起來,於是發生了可怕的悲劇,就像事先設定好的程式被啟動了一般,羽毛尚未長出、眼睛也還沒張開的布穀鳥雛鳥立即站起來,利用自己背部的凹處與巢的內壁,將其他的蛋一顆一顆地拋出巢外。即使東方大葦鶯媽媽飛回巢內,布穀鳥雛鳥依然繼續推出其他蛋的動作,花了大約三個小時將所有的蛋都推出丟棄。東方大葦鶯媽媽無法把蛋撿回來,只能繼續餵食布穀鳥雛鳥,這個情景讓可愛的雛鳥顯得更加可憎。

第四種說法認為「在日文裡,布穀鳥的漢字寫作『閑古鳥』,意思不太吉利」。辭典裡對「閑古鳥鳴叫」的解釋為「寂寥,尤其形容做生意門可羅雀的情景。是『布穀鳥』的發音諧音」(岩波國語辭典)。在搬新家或店舖興建落成的祝賀上,經常使用掛鐘作為贈禮,若採用布穀鳥會顯得不太吉利,沒有人願意購買布穀鳥鐘作為禮物。這個理由令人意外,但或許就是時鐘設計上排除布穀鳥的原因。

因此,可推測當日本也開始製造生產布穀鳥鐘後,就選擇鳴叫聲類似的鴿子代替。事實上鐘錶業者也表示,鴿鐘的聲音「設計的是介於布穀鳥與鴿子之間的聲音」。

理由的正確答案雖然不明但非常有趣。

第1章 發現時間的存在

人類最早的時鐘-日晷

是誰這麼了不起,首先察覺到時間的存在?到底他是如何發現了這個眼睛看不到的東西「存在」呢?

據說,人類是因為見到樹木或石頭的影子隨著太陽移動而變長或改變方向,才察覺到時間的存在。我們後人無法推測當初人類是在什麼狀況下發現了時間的存在,當然也無法確定「第一個發現時間存在的人」是誰,但是這個人實在太聰明了。

人類最早製作的時鐘稱作日晷。誕生於幼發拉底河流域的美索不達米亞文明以及埃及文明中,這兩種文明都可見到日曆與日晷的歷史痕跡。美索不達米亞文明的人們在紀...

作者序

現在應該很少人會把遲到的理由怪罪給鐘錶時間不準吧?不過,約一九七○年以前,鐘錶的時間不準是遲到最普遍的藉口,「對不起遲到了,手錶慢分沒趕上電車」,過去只要提出這套說詞,通常對方都能坦然接受。

當時除了部分的高級錶外,一般的手錶精度每天會出現十五~二十秒鐘的誤差,連續一個月未校正鐘錶的時間就會出現四~五分鐘的差異。所以很多人都故意將手錶調快一些,與人相約見面也會考慮對方手錶的時差,提早個五~十分鐘抵達。鐘錶業者也認為「維持鐘錶時間精度是使用者的責任」,甚至廣告裡還出現過「週一早晨要記得對時調整手錶的時間喔」的宣傳。

但是,近來若說「時鐘慢分了」,一定會被反問是不是電池沒電了,還是使用的鐘錶不是電波時鐘,鐘錶的準時現在變得更為重要了。

人們對鬧鐘的時間要求得更是嚴謹。過去由於鬧鐘採用的都是製造成本相對低廉的機芯,很難保證時間的精度,一天落差大約三十秒。若談到鬧鈴響起的時間,其精度就更加粗糙了。鬧鐘的鬧鈴控制採用原始的機械方式,鬧鈴到達設定時刻之所以會鳴叫,是因為與「時針」一起轉動的齒輪突起部位,遇上了與「鬧鐘時刻的針」一起轉動的齒輪的孔時,突起部位落入孔內就會啟動鬧鐘鈴響。所以在時鐘計時上,齒輪動作緩慢也會反應在鬧鐘動作上,造成誤差產生,導致鬧鈴響起的時間,可能與設定時間相差數分鐘到十幾分鐘。除此之外,還有齒輪「縫隙」也會影響到精度誤差,這通常會造成鬧鐘鬧鈴誤差高達二十~三十分鐘。如果一個鬧鐘會發生三十分鐘的誤差,表示當鬧鐘設定為六點鐘時,實際上鬧鐘響起的時間會落在五點三十分到六點三十分之間。

在此同時,鬧鐘響鈴的時刻設定採用的是類比的針(鬧鐘定時針),固定在鐘面下方,這根針又小又短,無法確實指示鐘面的文字,只是「目測抓個約略值」而已。因此,在鬧鐘響鈴時間的設定上也會發生相當的誤差。

所以人們為了正確設定鬧鐘的響鈴時間會先參考第一天實際鬧鈴響起的時刻,隔天再微幅調整鬧鈴定時針的設定位置。

對比較難被鬧鐘吵醒的人而言,最糟糕的事情莫過於廉價的鬧鐘機種上,讓鬧鈴響起的發條與驅動時鐘的發條為同一組發條。當使用者未能在鬧鐘還在響鈴的期間內起床,過一段時間鬧鐘響鈴本身甚至都會停擺。這往往讓人在張眼醒來時,發現自己沒聽到鬧鐘的鈴聲,而且連鬧鐘的時針分針都靜止不動。鬧鐘主人若未能明白時刻顯示與鬧鐘設定兩者間的因果關係,可能要誤會鬧鐘是因為時針分針停擺導致鬧鐘沒響,但是其實不然。當然有些鬧鐘的時間發條與鬧鈴的發條各自獨立各司其職,不過這樣的鬧鐘價格比較昂貴,當然銷售量也有限。

鬧鐘的誕生對鐘錶製造廠帶來了一個難題,那就是在當年,壁掛鐘的價格約在七千~八千日圓之間。相對於此,鬧鐘多了鬧鈴機構,零件的數量也更多,但是暢銷的價格帶卻落在二千日圓前後。因為當年日本人的習慣還是以在塌塌米上鋪棉被睡覺為主流,早晨醒來摺被子時,就將鬧鐘拿起放到衣櫥頂上,這樣的生活形態讓鬧鐘一天只派上用場一次。對使用率低的鬧鐘不願多花錢的這種意識作怪,正如前文所述,鬧鐘價格也因此較為低廉。

消費者不願意花大錢買鬧鐘的傾向非常明顯,只要是售價低於二千日圓的就很容易賣出,一旦鬧鐘售價超過三千日圓就會滯銷。所以鬧鐘製造廠商只好對時間的精度睜一隻眼閉一隻眼。

在那個年代,時鐘採用機械加工的方式製造,所有零件都是一個一個以切削或沖壓的方式製作。若要提高時間精度,第一個步驟就是提高每一個零件的加工精度,這件事在成本面上很難做到。以齒輪為例,一般在製造時鐘上需用到三~四片的齒輪,每一片齒輪都是在微小的黃銅圓盤周圍,以切削加工方式精確地切削四十~五十次製成。追求降低零件的製造成本,就必須儘量減少製造工序,縮短製程時間。而且,當年尚未出現在海外生產精密機械的生產方式。

不過,消費者並不明白這些狀況,鬧鐘於是淪為「不可靠」的代名詞。

到了一九七○年代石英(水晶)鐘普及後,情形就大為改觀了。即使三~四個月才做一次鐘錶對時調整的動作,時間的誤差也都在一分鐘以內,一般人也認為鐘錶的時間精確可信。

鬧鐘的進化更是驚人。即使是廉價機種的石英鐘,一個月間的時間精度落差最大只有三十秒鐘,電子技術的運用更讓鬧鈴的精度達到零誤差。由於鬧鐘的時刻設定是以數字顯示,設定更以分鐘作為計算單位,所以鬧鐘響鈴的作動精準無誤差。此外,只要電池電力飽足,鬧鈴持續響個二、三十分鐘也絕不是問題,絕無突然停擺的情形發生。

石英鐘同時也降低了製造成本,再加上合成樹脂(塑膠)精密加工技術的確立,讓精細的齒輪可輕易地利用塑膠材料成形加工,更是降低了製造成本。到了這個階段,只需花費一千日圓即可買到時間正確又方便使用的鬧鐘。

不過,能走到這一步還是有賴人類長達四千年~五千年時鐘相關歷史的累積。為了製造出時間正確的時鐘,每一代優秀的科學家與技術人員都運用了智慧與當時最尖端的技術挑戰未知。

在此同時,當精度超越石英鐘錶、三千年的誤差在一秒鐘以內的原子鐘誕生之後,也顛覆了過去人類堅信地球自轉「絕無誤差」的想法,地球自轉也存在誤差與不精確的情形獲得確認,翻轉了過去人類的時間觀念。

儘管如此,科學家們對於「追求精度」這件事的腳步未有停歇。原子鐘經過改良以後精度高達「二千萬~三千萬年的誤差在一秒以內」,這一點也不再讓人大驚小怪。科學家們目前把研發的目標放在「三百億年的誤差在一秒以內」的光晶格鐘(Optical lattice)上。三百億年的時間已經比宇宙一百三十八億年的歷史還長,這個目標也讓人切身體會到天才物理學家愛因斯坦所提倡的「相對論」世界。

本書是一項野心勃勃的企劃,企圖將長達五千年的計時歷史以及未來時鐘的故事都濃縮成一冊。在進入詳細正題以前,請各位讀者有些基本認識,以幫助了解時鐘的基礎概念。時鐘的基本構成包括:

1.驅動的動能來源

2.如何提供規則正確的擺動(週期、節奏)以作為時間訊號源

3.顯示時刻的機構

那麼,就讓我們出發踏上旅程,了解時間與時鐘的真理與真相!

現在應該很少人會把遲到的理由怪罪給鐘錶時間不準吧?不過,約一九七○年以前,鐘錶的時間不準是遲到最普遍的藉口,「對不起遲到了,手錶慢分沒趕上電車」,過去只要提出這套說詞,通常對方都能坦然接受。

當時除了部分的高級錶外,一般的手錶精度每天會出現十五~二十秒鐘的誤差,連續一個月未校正鐘錶的時間就會出現四~五分鐘的差異。所以很多人都故意將手錶調快一些,與人相約見面也會考慮對方手錶的時差,提早個五~十分鐘抵達。鐘錶業者也認為「維持鐘錶時間精度是使用者的責任」,甚至廣告裡還出現過「週一早晨要記得對時調整手錶的時...

目錄

前言

第1章 發現時間的存在

人類最早的時鐘-日晷

不限場所皆可設置的水鐘

方便攜帶的火鐘

簡易方便備受好評的沙漏鐘

什麼是真正的花鐘?

專欄1 一天為什麼是二十四小時?

第2章 機械鐘的發明

世界第一個機械鐘

為什麼要大費周章花大錢地製造時鐘?

動能的穩定供應

加裝擺錘提高精度

擒縱器的原理

發條的發明讓時鐘可以隨身帶著走

政府出手提升精度

日本人創意設計出的「和時鐘」

低成本高精度的電動鐘

專欄2 時鐘的指針為什麼朝右走?

第3章 手錶的誕生

鐘(Clock)與錶(Watch)不同

發條的發明

擒縱器的各種精心設計

便利的自動上鍊(上發條)機構

能補償「方位誤差」的機構

贊助者培養出的鐘錶師

精度證明-「天文台(Chronometer)規格」

促進鐘錶普及的量產技術

火車事故促使人們對品質管理有進一步認識

電池式手錶的登場

防水規格提高了實用性

耐衝擊功能

專欄3 布穀鳥鐘為什麼變成了鴿鐘?

第4章 電子技術促成石英錶、數位錶的誕生

劃時代的音叉鐘錶

石英錶的實用化

日本人的大發明

體積縮小到萬分之一

苦肉計之「跳秒運針」

縮短音叉型振盪器的做法

最後關鍵在於轉換機構

專利策略推動了普及

無法藉助其他產業力量達成的精密程度

節能效果達到不同層次的系統

高精度石英的開發

跳躍出鮮紅時刻顯示的LED效果

神奇的物質「液晶」

充滿震撼的LCD問世了

LED與LCD的競爭

看到了LED的缺點

多功能數位的開發競爭

感測器機能的導入

電源的多樣化

免保養太陽能電池

利用人體體溫發電的手錶

自動上鍊發電的挑戰

以發條帶動的石英鐘錶

專欄4 運動錶的飛躍進步

第5章 超高精度的鐘錶與未來

活用收音機廣播報時

利用手腕接收標準時刻電波

直接接收GPS衛星的電波

自動顯示當地時間

原子鐘以九十二億次振動計算時間

發現地球自轉的誤差

原子鐘的原理

以各國數據決定世界時間

愈來愈發達的小型化-有可能誕生出原子鐘手錶嗎?

三百億年的誤差只有一秒鐘

測量時間以外也在質量測量上發威

高精度鐘錶改變了人類對「時間」的概念

專欄5 逐漸被日本人遺忘的夏令時間

結語

參考資料

索引

前言

第1章 發現時間的存在

人類最早的時鐘-日晷

不限場所皆可設置的水鐘

方便攜帶的火鐘

簡易方便備受好評的沙漏鐘

什麼是真正的花鐘?

專欄1 一天為什麼是二十四小時?

第2章 機械鐘的發明

世界第一個機械鐘

為什麼要大費周章花大錢地製造時鐘?

動能的穩定供應

加裝擺錘提高精度

擒縱器的原理

發條的發明讓時鐘可以隨身帶著走

政府出手提升精度

日本人創意設計出的「和時鐘」

低成本高精度的電動鐘

專欄2 時鐘的指針為什麼朝右走?

第3章 手錶的誕生

鐘(Clock)與錶(Watch)不同

發條的發明

擒縱器...

共 10 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 10 筆 → 查價格、看圖書介紹

科學是一種系統性的知識體系,它積累和組織並可檢驗有關於宇宙的解釋和預測。科學強調預測結果的具體性和可證偽性,這有別於空泛的哲學。科學也不等同於尋求絕對無誤的真理,而是在現有基礎上,摸索式地不斷接近真理。故科學的發展史就是一部人類對宇宙的認識偏差的糾正史。

科學是一種系統性的知識體系,它積累和組織並可檢驗有關於宇宙的解釋和預測。科學強調預測結果的具體性和可證偽性,這有別於空泛的哲學。科學也不等同於尋求絕對無誤的真理,而是在現有基礎上,摸索式地不斷接近真理。故科學的發展史就是一部人類對宇宙的認識偏差的糾正史。 ![]() 維基百科

維基百科