導論

圖書文化包含圖書的撰寫著述、生產複製、傳播流通、閱讀利用和保存維護等連串互動的環節。中國有豐富而不斷變化演進的圖書文化,其中圖書的生產複製方法,從最早的手工抄寫開始,歷經兩次重大的改變,先是公元八、九世紀左右出現的木刻印刷,其次是十九世紀引用的西式活字印刷。雖然兩者都是印刷,但木刻和西式活字是原理、技術和材料都不同的印刷複製方法,而且這兩次改變是在不同的情境下產生的,八、九世紀的木刻印刷出自中國社會內部的需要,十九世紀的西式活字則是基督教傳教士在西方勢力的助長下在中國推動傳播的。不過,這兩次改變也有相同之處,那就是都從生產技術的改變開始,連帶引發了從出版傳播、閱讀利用到保存維護每個面向的變化,因而發展出全新型態的圖書文化。

傳教士致力以西式活字印刷中文的目的,當然是為了他們自己印刷傳教書刊的方便。可是,若論技術操作的簡易和人工材料的費用,中國木刻印刷豈非遠比西式活字簡便易行?幾乎每位傳教士來華後,很快就瞭解了此種情形,並對木刻印刷大表驚嘆,何以他們還要大費周章地推動西式活字印刷中文?癥結就在於木刻印刷不論技術、價格和工匠,沒有一項是傳教士能夠掌握的。鴉片戰爭前來華的傳教士對此感受更為深刻,他們只能暗中雇用印工違法刻印傳教書刊,即使遠赴東南亞設立印刷所,中國工匠的雇用和管理仍是令人頭疼的問題。傳教士嘗遍了木刻、逐字雕刻的活字、石印、鑄版等方法後,覺得還是他們最熟悉的西式活字才是正確的選擇。

西式活字印刷術自古騰堡發明以來,到十九世紀已在西方通行了四百年,要應用於中文印刷卻不是容易的事。拼音文字只需打造一百多個字母、數字與符號的鋼質字範(punch),以此敲捶出銅質字模(matrix),再按各個字母常用的頻率鑄出數量不等的鉛活字(type)即可。相形之下,要在每個只有零點幾公分見方的堅硬鋼材上雕刻幾萬個象形漢字的字範,實在是難以克服的障礙,因此不能不採取較為可行的變通方式,第一是只打造常用字,如倫敦會的傳教士費了三十年功夫鑄造的大小兩副活字,每副各有6,000個漢字;第二是以部首偏旁拼合成字,如美國長老會美華書館陸續擁有的巴黎、柏林、上海等三副活字,每副各有4,000至7,000多個活字,分別可拼成2萬多個漢字。只是,這兩種方式各有缺點,前者在遇到非常用字時,必須暫停排印臨時打造,若以木活字權充代用則有損版面整齊雅觀;後者以機械生硬的部首活字拼合,經常得犧牲漢字字形筆畫的勻稱自然之美。在傳教士主導西式活字印刷中文的時期,一直採取只造常用字與拼合成字兩種鑄字方式,也始終存在著上述無法完全避免的缺點。

鑄造技術只是傳教士面臨的第一個難題,如何在中國推廣使用西式活字印刷又是另一個難題。傳教士以西式活字印刷中文的初衷,固然是為了印刷傳教書刊的便利,但是他們當然也希望自己得來不易的成果能被中國人接受採用,並取代中國傳統的木刻印刷。十九世紀中期被迫開門的中國有利於西式活字的發展,卻不可能有一夜之間完成的革命,若從第一位基督教傳教士抵達中國的1807年算起,經過將近百年的時光,西式活字才得以超越中國傳統的木刻和同樣是西式的石印,而取得中文印刷主流方法的地位。

十九世紀西式活字印刷在中國的發展過程,大致可分成討論與嘗試、準備與奠基、發展與本土化三個時期:

第一,討論與嘗試時期。從基督教傳教士來華到鴉片戰爭前,傳教士在廣州、澳門及東南亞各地嘗試各種印刷中文的方式,也比較了各種方式的優缺點與可行性。這些討論與嘗試,主要由最早來華並從事中文印刷的倫敦會和美部會傳教士進行,並由倫敦會的傳教士決定開始打造常用的西式活字,至於較晚來華的美國長老會,則決定購用法國人在巴黎鑄造的拼合活字。但不論是常用活字或拼合活字,在這段時期內的成果都很有限,還不便於實用。

第二,準備與奠基時期。自鴉片戰爭到同治朝的約三十年間,西式中文活字進入了實用階段,並因而奠定在華傳播的基礎。技術上傳教士不僅繼續以西方傳統工序鑄造中文活字,也以價廉工省的先進電鍍技術大量複製,在這段時期西式活字已充分具備了和木刻競爭的技術與生產條件,更重要的是西式活字印刷中文的方法,終於引起了迫切需要學習西方長技的中國人注意,有些官員和士紳階層對此感到興趣,並購買活字與印刷機開始使用。

第三,發展與本土化時期。從同光之際到戊戌變法期間,中國內外情勢的變化日亟,知識份子渴望獲得及時訊息並表達意見,但傳統木刻無法滿足新式媒體大量而快速生產的需求,這讓西式中文活字獲得加速發展的機會,同時也有中國人開始自行鑄造活字,中國印刷出版業者一項新的標榜是以西式活字與機器排印,中國人並在這時期中取代傳教士成為西式印刷在華傳播的主力,到十九世紀結束前,西式活字已經明顯取代木刻成為中文印刷的主要方法,並且連帶引起近代中國圖書文化在出版傳播、閱讀利用和典藏保存等各方面的變化。

本書討論的時間起迄,從1807年到1873年為止,也就是上述的討論與嘗試和準備與奠基兩個時期,即傳教士主導西式活字印刷中文的六十餘年,而以1873年中國人買下傳教士經營的西式活字印刷中文的重鎮香港英華書院為斷,這項交易轉手可以視為傳教士的引介活動告一段落,同時是西式活字印刷本土化開端的象徵。本書討論的內容範圍,一是傳教士從討論嘗試到推動引介西式活字來華的過程,再是他們經營中文印刷出版機構的相關活動,包含這些機構的建立與沿革、管理與經費、工匠與技術、產品與傳播反應等等,其中討論所及的英國東印度公司澳門印刷所,雖然不是由傳教士建立經營,卻和傳教士關係非常密切,並且在西式活字來華的過程中扮演重要的角色。至於同光之際以後,西式活字印刷本土化的發展,主要的推動傳播與使用者逐漸轉為中國人,文獻史料也以中文為主,而其影響所及更超越了印刷生產方法的技術層面,及於中國圖書文化的各個面向,這些都需要以更寬廣的視野進行更細緻深入的討論與解釋,不是本書可以容納得下的研究課題了。

傳教士在引介西式活字和從事中文印刷活動的過程中,也撰寫或印製了許多相關的書信、日誌、各種報告和統計等等文獻。這些文獻檔案大部分留傳至今,也都相當程度地顯示了傳教士的觀念、作法、面臨的困難、解決的方式與獲得的成果,以及傳教士記載來自華人的種種反應與雙方互動的體驗等內容。這些無疑都是研究傳教士引介與經營活動的第一手史料,也是本書論述分析與解釋的主要依據,期盼能因此獲得比較真切深入與比較全面的研究結果。

| FindBook |

|

有 1 項符合

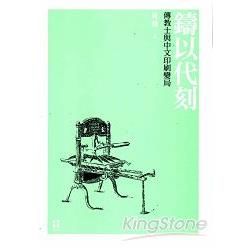

鑄以代刻的圖書 |

|

$ 160 ~ 504 | 鑄以代刻-傳教士與中文印刷變局

作者:蘇精 出版社:國立臺灣大學出版中心 出版日期:2014-08-06 語言:繁體中文 規格:平裝 / 612頁 / 14.8 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版  共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:鑄以代刻:傳教士與中文印刷變局

西方的鑄字印刷術東傳,不僅全面取代中國木刻印書傳統,

更深刻地影響百餘年來的書籍文化。

直至十九世紀為止,中國人主要以木刻印書已久。這項千年以來中國圖書文化的重要特徵與技術基礎,卻在十九世紀遭遇傳教士引進西式活字印刷的挑戰,並在同一個世紀末被普遍地取而代之,進一步引發了中國圖書文化的連串變動。

本書內容主要探討基督教傳教士自1807年來華至1873年為止,六十餘年間引介西式活字取代木刻印刷中文的過程,以及他們創立與經營西式中文印刷所的活動。這是一部研究近代中國基督教出版的精細之作,也在印刷出版史、中外關係史、文化交流史與漢學史等研究領域深具意義與貢獻。

本書作者根據第一手資料――傳教士的手稿檔案,從縮微膠捲奮力抄錄了幾十萬字左右的書信內容,透過對大量英、美傳教檔案之爬梳,發掘許多為人所不知曉的印刷所的歷史、印工故事,探討傳教士的印刷與鑄字工作。對相關近人研究,多所採納更正。在大量傳教檔案資料中重構史事,發為文字,殊為不易,然全書卻見敘述嚴謹、井然有序。透由本書可以瞭解中國圖書生產技術轉變的過程和全景,勾勒出西方印刷術來華完整與清晰的一幅圖像。

印刷方式的改變不僅使中國圖書捨棄了本來「中式的外衣」,改穿起「西裝」,還進一步在出版傳播、閱讀利用和保存維護各個環節都連帶轉變,深刻地影響了百餘年來的圖書文化。

作者簡介:

蘇精

雲林科技大學漢學所退休教授。英國倫敦大學圖書館系哲學博士,研究領域為近代中西文化交流史,著有《近代藏書三十家》《清季同文館及其師生》《馬禮遜與中文印刷出版》《上帝的人馬――十九世紀在華傳教士的作為》《中國,開門!馬禮遜及相關人物研究》《基督教與新加坡華人1819-1846》等書。

章節試閱

導論

圖書文化包含圖書的撰寫著述、生產複製、傳播流通、閱讀利用和保存維護等連串互動的環節。中國有豐富而不斷變化演進的圖書文化,其中圖書的生產複製方法,從最早的手工抄寫開始,歷經兩次重大的改變,先是公元八、九世紀左右出現的木刻印刷,其次是十九世紀引用的西式活字印刷。雖然兩者都是印刷,但木刻和西式活字是原理、技術和材料都不同的印刷複製方法,而且這兩次改變是在不同的情境下產生的,八、九世紀的木刻印刷出自中國社會內部的需要,十九世紀的西式活字則是基督教傳教士在西方勢力的助長下在中國推動傳播的。不過,這兩...

圖書文化包含圖書的撰寫著述、生產複製、傳播流通、閱讀利用和保存維護等連串互動的環節。中國有豐富而不斷變化演進的圖書文化,其中圖書的生產複製方法,從最早的手工抄寫開始,歷經兩次重大的改變,先是公元八、九世紀左右出現的木刻印刷,其次是十九世紀引用的西式活字印刷。雖然兩者都是印刷,但木刻和西式活字是原理、技術和材料都不同的印刷複製方法,而且這兩次改變是在不同的情境下產生的,八、九世紀的木刻印刷出自中國社會內部的需要,十九世紀的西式活字則是基督教傳教士在西方勢力的助長下在中國推動傳播的。不過,這兩...

»看全部

目錄

自 序

導 言

第一章 從木刻到活字――馬禮遜的轉變

緒 言

第一節 馬禮遜與木刻印刷

第二節 從木刻到西式活字

第三節 逆境中的新嘗試

結 語

第二章 英國東印度公司的澳門印刷所

緒 言

第一節 設立與沿革

第二節 管理與經費

第三節 技術與工匠

第四節 產品與作者

第五節 傳播與重要性

結 語

第三章 麥都思及其巴達維亞印刷所

緒 言

第一節 麥都思東來背景與初期工作

第二節 在巴達維亞的處境

第三節 印刷技術與產品

第四節 分發流通與反應

結 語

第四章 中文聖經第一次修訂與爭議

緒...

導 言

第一章 從木刻到活字――馬禮遜的轉變

緒 言

第一節 馬禮遜與木刻印刷

第二節 從木刻到西式活字

第三節 逆境中的新嘗試

結 語

第二章 英國東印度公司的澳門印刷所

緒 言

第一節 設立與沿革

第二節 管理與經費

第三節 技術與工匠

第四節 產品與作者

第五節 傳播與重要性

結 語

第三章 麥都思及其巴達維亞印刷所

緒 言

第一節 麥都思東來背景與初期工作

第二節 在巴達維亞的處境

第三節 印刷技術與產品

第四節 分發流通與反應

結 語

第四章 中文聖經第一次修訂與爭議

緒...

»看全部

商品資料

- 作者: 蘇精

- 出版社: 國立台灣大學出版中心 出版日期:2014-08-06 ISBN/ISSN:9789863500254

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:612頁

- 類別: 中文書> 歷史地理> 中國歷史

|