| FindBook |

|

有 1231 項符合

隱的圖書,這是第 10 頁 |

|

$ 45 電子書 | Under My Skin 隱於此身皮囊下 1 (電子書)

出版日期:2023-11-27 |

|

$ 45 電子書 | Under My Skin 隱於此身皮囊下 2 (電子書)

出版日期:2023-11-27 |

|

$ 45 電子書 | Under My Skin 隱於此身皮囊下 3 (電子書)

出版日期:2023-11-27 |

|

$ 45 電子書 | Under My Skin 隱於此身皮囊下 4 (電子書)

出版日期:2023-11-27 |

|

$ 45 電子書 | Under My Skin 隱於此身皮囊下 5 (電子書)

出版日期:2023-11-27 |

|

$ 45 電子書 | Under My Skin 隱於此身皮囊下 6 (完) (電子書)

出版日期:2023-11-27 |

|

$ 250 電子書 | 青澀

作者:申申不希 出版社:神隱 出版日期:2023-11-16 語言:繁體中文 |

|

$ 330 電子書 | 親愛的惡魔大公

作者:申緣結 出版社:神隱 出版日期:2023-11-16 語言:繁體中文 |

|

$ 400 電子書 | 今天的騎士長大人依然很怕麻煩

作者:申緣結 出版社:神隱 出版日期:2023-11-16 語言:繁體中文 |

|

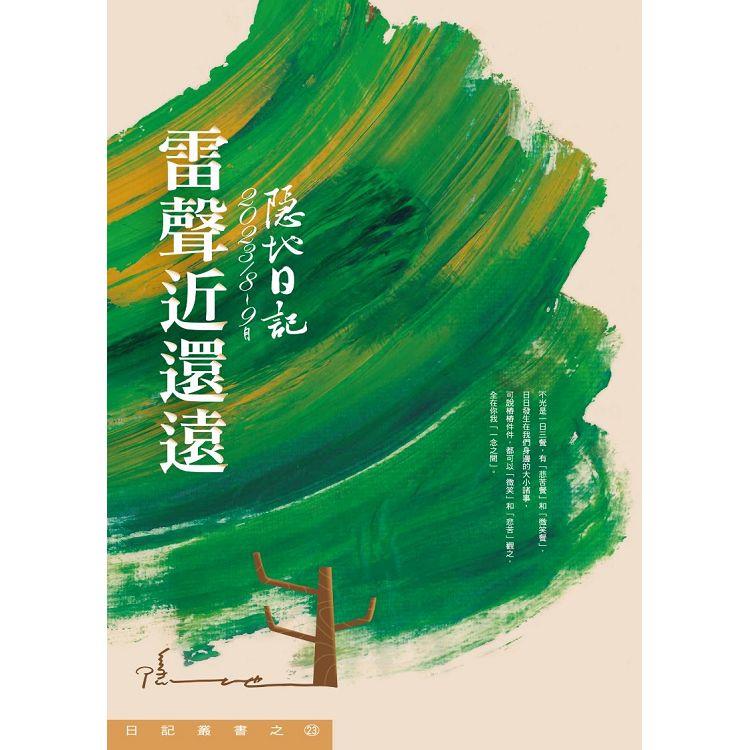

$ 238 ~ 252 | 雷聲近還遠【金石堂、博客來熱銷】

作者:隱地 出版社:爾雅出版社有限公司 出版日期:2023-11-01  共 3 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 3 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

$ 534 | 藏象經脈源流賾隱

作者:卓廉士 出版社:人民衛生出版社 出版日期:2023-11-01 語言:簡體中文 規格:精裝 / 333頁 / 普通級/ 1-1  看圖書介紹 看圖書介紹

|

|

$ 330 電子書 | 親愛的惡魔大公

作者:申緣結 出版社:神隱 出版日期:2023-10-26 語言:繁體中文 |

|

|

|