一九七六年的電影《攔截時空禁區》(Logan’s Run),設定的背景是在二二七四年,羅根和潔西卡要逃離那座半球形、享樂主義的城市,因為在裡面,人們幸福快樂的人生將會於三十歲時被強制結束。在城市外面,他們進入一座冰洞,在洞內遇見一台英國機器人「箱子」,它的外觀看起來像一台吸塵器。箱子用機器人的聲音說:「魚、浮游生物、海中植物、來自海裡的蛋白質。」接著便試圖將羅根和潔西卡冷凍乾燥起來,收進它毫無目標地為早已滅絕的人類文化所收集的海鮮供應品之中。

《攔截時空禁區》屬於科幻作品,在反烏托邦的場景之下探討未來的文化演化的作品,這類作品至少可以追溯到一八九五年H‧G‧威爾斯(H. G. Wells)的著作《時光機器》(The Time Machine)。在主流媒體,文化演化通常被認為是往一個可辨別的方向前進,然而就像我們在第二章看到的,文化演化只是一個過程,隨著時間推移,將差異做出分類。如果某些變異或特徵,能夠幫它們的擁有者提升更多的適存度,優於其他變異或特徵,那麼就會被自然選擇分類到會傳承給下一代的那類。隨著時間流逝,這個過程會將群體中適存度較低的個體剷除。很明顯地,在《攔截時空禁區》當中,箱子機器人將這件事視為自己的責任。

然而因為箱子機器人學習到的就只有透過程式餵給它的那些知識,所以沒辦法做出調整、從外界接收新資訊,最終就過載了,導致圓頂城市的毀滅。然而生物(至少大多數生物)就好很多了,因為生物可以學習。當然,人類是最完美的學習者。依照目的,我們將學習分成兩個類別:社會學習和個人學習。只要我們記得,人類既不是純粹的社會學習者,也不是純粹的個人學習者,這個分類就很有用,我們的學術界同儕艾力克斯‧梅索迪將這兩者稱為資訊搜尋者和資訊生產者。相反地,無論在感覺上或實際上,某些條件會決定哪一種學習方式更有效。我們先從個人學習開始。

個人學習

自行學習,我們稱之為個人學習,是一個緩慢的過程,一個人透過試誤法(trial and error)調整行為來符合自己的需求。也許你觀察家長或一位大師所做出的基礎行為,然後開始修改它,幾乎不受或完全不受到其他人的影響。舉例來說,你收到一份生日禮物,是一組高爾夫球桿,但是你住在很偏遠的地方,附近沒有高爾夫球場,你也不認識會打高爾夫球的人,更沒有人可以教你。你每天都自己練習,閱讀一些有關不同高爾夫球桿的知識,並透過試誤法發現打高爾夫球的揮動方式和打棒球是不一樣的。如果你光是觀察高爾夫球選手約翰‧達利(John Daly)打球,是不可能會發現這些的,因為他的揮桿方式是模仿貝比‧魯斯(Babe Ruth)。

羅伯‧博伊德(Rob Boyd)和彼特‧理查森(Pete Richerson)將此種行為稱為主導變化(guided variation),表示任何的變化(例如你的高爾夫球揮桿動作有所進步)都是由個人主導的,幾乎沒有或完全沒有受到外界的影響。我們會說這種學習模式是無偏見的,因為以群體的層級來說(也就是我們注重的),它大略複製了上一個世代的行為。再說一次,群體的行為是由個人的行為組成的,但是因為它們改變得實在是太緩慢了(這裡改一個,那裡改一個),從一個世代進行到下一個世代,我們幾乎不可能注意到整體的行為有任何改變。

你可能會採取這樣的策略:在做出某種行為之前,先檢視一下環境(無論是文化環境或是實際環境)然後再看能不能收集到一些相關資訊,得知各種行為可能獲得的相對成果。如果各種行為之間在成果上的差異很明顯(在大多數情況下都不是完全肯定的),你就會根據環境給出的資訊來決定要採取哪個行為。舉例來說,假如我們是史前獵人,居住地的環境過了好幾個世代以後,已經從森林轉變成草原。隨著這樣的改變,動物也會有很大的轉變,從較常單獨行動的鹿,轉變為群居的草食動物,例如野牛或羚羊。於是我們便開始根據環境來改變我們的武器。比如說,我們先前使用的矛是適合在封閉樹冠層的環境下使用,在開放的地形可能已經沒有用了,因為動物看得見我們,牠可以逃跑。也許現在我們需要更輕的矛和矛尖,這樣才可以投射到更遠的距離。

話說回來,也許成效的差異並不明顯,所以你就維持採用你目前的行為。因此,主導變化有兩個同樣重要的成分:個人層級的學習過程,這在每個世代當中會發生無數次,以及跨越不同世代的主導變化(無偏見的傳遞以及個人學習)。兩者在個人做決策時都是很重要的成分。當人類和其他動物互動時,也會出現很有趣的無偏見學習範例。舉例來說,西部低地大猩猩可可,牠的教師兼照顧者潘妮‧帕特森(Penny Patterson)表示,牠懂得超過一千個「猩猩手語」的手勢,以及兩千個英文詞彙。還有貝琪,一隻維也納的邊境牧羊犬,牠懂得超過三百個詞彙,而邊境牧羊犬切瑟更懂得超過一千個詞彙。不過,我們最喜歡的動物是一隻名為瑞可的邊境牧羊犬(令人難過的是,牠已經在二○○八年去世了),在德國萊比錫的馬克斯普朗克進化人類學研究所(Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology),由茱莉安‧卡明斯基(Juliane Kaminski)及其同事對牠進行研究。

孩童在學習說話時,針對一個全新的詞彙,僅僅只是接觸一次,就會在腦中快速形成一個粗略的假設,猜測那個詞彙的意思,這個過程被稱為快速配對(fast mapping)。卡明斯基和同事的研究指出,瑞可也有快速配對的能力。牠知道超過兩百種不同物品的名稱──他們會給牠看一些圖片,有一張是新物品,而其他張是牠喜歡的東西──更厲害的是,牠能夠使用互斥學習(exclusion learning)的方式來找出新物品的名稱。面對詢問,瑞可找得出哪一個是新物品,因為剩下的七個物品都是牠認得的。用人類的方式來說,牠會檢視這些物品,並在心中想著:「嗯……我知道其中七個物品的名稱,但是我從來沒看過剩下的那一個,所以這一定就是他們在說的那個。」

瑞可是一隻聰明的狗,但是聰明的動物和人類比起來又是如何呢?心理學家保羅‧布倫(Paul Bloom)指出,孩童認得許多不同種類的詞彙,例如人名、物品、動作等等,但是瑞可只認得那些可以拋接的物品,例如球和玩具。還有,九歲小孩認得幾萬個詞彙,而且每天都會學到超過十個新的詞彙,但是瑞可只認得兩百個。不過,瑞可知道新的詞彙代表的是牠還不知道名字的那些物品,而年幼的孩童也明白這件事。「也許瑞可的學習方式和孩童一模一樣,只是沒有那麼厲害,」布倫寫道:「畢竟兩歲小孩知道的比九歲狗狗要來得多很多,小孩擁有更好的記憶力,也更擅長理解大人的想法。也許瑞可的能力只是在程度方面有所限制,而不是在種類方面。」我們非常認同這樣的說法。

社會學習

瑞可是跟著牠的訓練者進行個人學習,但如果牠不是在實驗室長大,就可以從其他狗狗身上進行社會學習。動物會為了各種適應理由來運用社會學習,也許最重要的理由就是,這讓動物擁有觀察別人的行為,看看哪些是有效行為,哪些是無效行為的能力。這種能力讓我們可以過濾各種行為,並採用那些看起來效果最好的。模仿讓個體和群體都能擁有適應可塑性,讓動物可以利用深厚的知識基礎,好對不斷改變的環境迅速做出反應。模仿本身是一套競爭策略,你可能會在了解某個人的能力程度後,優先模仿他。也許你會模仿那些看起來比你做得更好的人,或者看似很厲害的社會學習者,或是成功人士。也許你會以社會做為標準來決定,模仿你身邊大多數的人,或親朋好友及長輩。那些影響你決定要去模仿誰的因素,時常被稱為偏見(bias):一種獨特的演化力量,選擇性地保留某些文化變異。這就是為什麼,偏見學習時常被用來指稱某些社會學習策略。

「偏見」這個詞是指統計上來說,偏離隨機、無偏見的模仿行為。根據知識或技能程度來進行模仿,或是根據隨機的社會互動來進行模仿,這兩者之間有很大的差別。假設你有一個朋友,她是一名出色的投資人,喜歡向你展示她的億創理財(E*TRADE)帳戶,而你總是依照她給你的建議去投資,這就是偏見學習。相反地,把《紐約時報》的共同基金列表貼在牆上,然後丟擲飛鏢來決定要投資哪一檔基金,這就不是偏見學習。模仿你的投資人朋友,就是一種間接偏見(indirect bias),學習者用成功程度或名聲等判斷標準來選擇學習對象。另一種偏見是從眾偏見(conformity bias),就是依照頻率選擇,學習者會選擇最受歡迎的那個選項。我們一直都是這樣做。想像一下,你是一名新手父母,走進一間日托中心,看見所有的嬰幼兒都在地板上爬行,沒怎麼受到看管,他們都在做這兩件事的其中一件:吸吮一根湯匙,或把某種史萊姆抹到地板上。你也想買一個給你的孩子,但你沒辦法問你的嬰兒想要湯匙還是史萊姆。你仔細看了看,發現有八個嬰兒在吸吮湯匙,但是只有兩個在玩史萊姆,所以你拿出手機,在網路上訂購一根湯匙,這就是頻率偏見(frequency-dependent bias)。順帶一提,亞馬遜已經幫你做好這件事了,那就是用銷售量幫產品排名。

模仿和模擬

《攔截時空禁區》或《美麗新世界》(Brave New World)等反烏托邦故事,時常描寫一個高度順從的未來,每個人都只會做出指定的模仿行為。到底什麼是模仿?在文化演化方面,這是一個很重要的問題。是製造出某樣東西或某個決策的一系列行為,還是某樣東西或某個決策的本身?模仿(imitation):學習行為的模式,模擬(emulation):學習一系列行動所造成的結果。我們以這兩者的差別來概括這種二分法。這種差別聽起來清楚明瞭,但是實際應用起來很容易嗎?我們來看一群住在幸島(位於日本西岸的一座小島)的日本獼猴的案例,有大量檔案記載。一九五三年九月的某一天,一位協助餵養猴子的老師看見一隻年輕的母猴[之後牠被取名叫地瓜(Imo)]在吃地瓜之前先沾一沾水,好把上面的沙子弄掉。據說這是牠發明的做法,因為過去幾年從來沒有人看過任何一隻猴子這樣做。與「地瓜」不同,牠的團體裡的其他猴子吃地瓜時,是用手把上面的沙子拍掉,但是當其他猴子看見「地瓜」用水洗地瓜之後,這個創新的舉動就開始透過親戚和玩伴,將這兩種不同的管道在幸島的猴子之間傳播開來。首先是「地瓜」的媽媽和姊妹,然後是比「地瓜」大一歲或小一歲的猴子。到了一九六二年,超過兩歲的猴子之中有四分之三都會用水洗地瓜了。一開始牠們是用淡水洗,但是隨著世代交替,猴子們開始把地瓜拿到海邊,牠們不只用海水來洗地瓜,還把地瓜浸在海水裡,也許是想要讓地瓜增加一點鹹味。這是模仿還是模擬呢?這時候有點難判斷,但是讓我們來看另一個範例。

多莉‧弗拉加斯(Doree Fragaszy)在喬治亞大學管理靈長類動物認知與行為實驗室(Primate Cognition and Behavior Laboratory),她曾針對一種住在巴西草原上的捲尾猴進行長期研究。這種猴子的一種經濟活動是用一塊大石頭當作鐵鎚,用一塊石頭或樹幹的表面當作鐵砧,來敲開堅硬的棕櫚堅果。這並不是一件簡單的事,必須要把堅果擺放在正確的位置,用正確的姿勢,往正確的角度敲擊下去,這樣堅果才不會滑掉。成年猴子可以一直成功地敲開堅果,但是年輕猴子幾乎很難成功敲開一個堅果,即使牠們從很小的時候就開始投入很多時間和努力,先觀察年長的猴子,再拿小塊的堅果和小石頭練習敲擊動作。成年猴子通常會留下敲擊堅果的痕跡,例如在石頭工具上留下有香味、油膩的殘渣,或是在進行敲擊工作的地點留下敲開的堅果殼,裡面有果仁的碎片。年輕猴子會被這兩樣東西吸引,搜刮裡面的碎片來吃,並在一個方便的地方敲擊堅果殼,好把裡面的果仁碎片敲鬆,弄下來。此外,成年猴子會把工具留下來,這會吸引年輕猴子,而且也許會增進牠們大腦的開發。年輕猴子能不能透過直接模仿其他猴子的某些行為,來學會敲擊堅果,或至少讓自己的敲擊技巧進步?這真的很難說。看著其他猴子在敲堅果,自己就跟著敲堅果,有可能讓自己的技術進步,然而光是拿石頭敲堅果,並不足以讓堅果被敲開。弗拉加斯指出,即使年輕猴子已經能正確模仿出所有必要的動作,也需要再花上一年或是更久,才能成功敲開整個堅果。

石器打製者伍迪的傳奇技能

就像大多數的靈長類學家一樣,我們認為黑猩猩會表現出許多種模仿方式,以及其他社會學習和個人學習形式的混用。有強力的證據顯示,牠們會根據一個或數個因素來挑選,讓牠們的選擇具有適應性。有關這種模仿策略的混用,最令人著迷的範例之一並不是來自黑猩猩,而是來自人類,這與克洛維斯(Clovis)矛尖的買賣有關,克洛維斯矛尖是大約一萬三千三百年到一萬兩千五百年前在北美洲游牧、獵捕大型獵物的獵人所使用的。這種石製的矛尖是披針形,兩側平行或凸出,底部凹進去,下部有一個凹槽,延伸至四分之一到三分之一處。克洛維斯矛尖的製作過程非常繁複,需要投入非常多的時間和精力,才能有效率地學習如何製作。因此我們可以猜測,工具製作者之間的技術層級會有很大的差別,也許那些厲害的工匠能擁有特權。

克洛維斯矛尖在古器物市場的價格從數百美元到五萬美元,甚至是天價都有可能,這是個很好的例子。數年前,新墨西哥州的一位古器物收藏家買了一些克洛維斯矛尖,應該是來自數年前挖掘到的一批矛尖,他為此付出一大筆錢。在購買之前,他讓好幾名知識淵博的收藏家及考古學家幫忙鑑識一下,大家都相信這些矛尖是真貨。然而實際上並不是,後來發現它們是由伍迪‧布萊克威爾(Woody Blackwell)所製作,他在石器打製界非常有名,因為他能製作出像古代人所製作的一樣,又薄又漂亮的克洛維斯矛尖。布萊克威爾以科羅拉多州德拉克的克洛維斯矛尖為模仿樣本。他們最終之所以會發現真相,是因為辛辛那提大學的考古學家肯‧坦可斯里(Ken Tankersley)的銳利目光,他在一些石片的擊打痕跡上發現極為少量的喬治亞紅色黏土。他發現布萊克威爾在岩石滾桶(rock tumbler)中使用這些黏土作為緩衝物,在裡面輕柔地滾動這些矛尖,好把石片的尖銳邊緣磨掉。如果是真正的克洛維斯矛尖,經過了數千年,大自然的環境會達到與岩石滾桶相同的效果。之後他們知道布萊克威爾是使用巴西石英作為原料,但是在買賣時,人們認為原料只是某種來自北美洲西部的未知材料。大家都知道布萊克威爾技藝精湛,但他真的有厲害到可以騙過專家嗎?很明顯可以。

這個故事已經很有趣了,但接下來還會更有趣。數年後,美國國立自然史博物館的薩布麗娜‧舒爾特(Sabrina Sholts)和幾位同事想研究整個北美洲的克洛維斯矛尖的一致程度。來自不同地區的克洛維斯矛尖,形狀可能會有很大的差異,但是從來沒有人測量過擊打痕跡的差異。這個研究團隊發明一種嶄新且複雜的方法來測量擊打痕跡的形狀,並用三十九個克洛維斯矛尖來嘗試這個方法。為了好玩,他們在裡面混入十一個布萊克威爾的複製品。掃描這些矛尖之後,他們使用「主成分分析」(PCA)這種分類方法,以找出讓擊打痕跡的輪廓產生最大差異的變數。無論是來自北美洲的哪一個地區,大多數的痕跡都集中成一個緊密的花紋,但是其中有一些卻不是這樣,你猜它們是哪裡來的?沒錯,就是來自布萊克威爾。並不是所有的複製品都差異這麼大,但有一些是這樣。這是因為布萊克威爾有時可以複製出克洛維斯工匠的擊打痕跡,卻並不是每一次都可以。布萊克威爾之後在一次採訪中說:「我會停下來,看著一片矛尖,心裡想著『如果我現在就停下來,這看起來真的很像一塊德拉克風格的克洛維斯矛尖。』在這之前,我都會繼續努力,處理邊緣,讓它變得更滑順,以及讓它對稱,我會盡全力修飾它。我所失去的是它的直接與純樸。」

當然,布萊克威爾之所以無法讓自己製造的所有矛尖都符合真品的痕跡,真正的原因還是因為他沒有提早出生一萬三千年,無法在克洛維斯工匠身邊學習。換句話說,他是一位非常厲害的模擬者,卻是一個不怎麼樣的模仿者。這句話同樣也適用於所有收藏家,以及檢驗矛尖的專業考古學家,明明大家都知道形狀可能會出現很大的差異,他們還是把重點都放在形狀上,卻沒發現在擊打痕跡時會有所不同。也許我們無須感到驚訝,克洛維斯矛尖的形狀和擊打痕跡,可能會因不同的學習及傳遞過程而產生改變。擊打痕跡是一種「結構完整性」,關鍵要素較為守舊,因而比其他要素更加不容易改變。在文化的其他方面也會發生這種現象。

高爾頓問題

一種動物能夠學習多少內容,是用何種方式學習,這些是由基因來決定的嗎?同一種動物之中的不同群體,會演化出不一樣的行為,還是說,無論在哪裡養大的邊境牧羊犬都會表現出一樣的行為?或者反過來說,出現在一個群體裡面的適應特徵,是否會讓這個群體最終發展出和其他群體不同的決策過程?這些問題也同樣適用於人類。事實上,人類學和考古學界有許多這樣的理論,詳細探討創意是如何在不同群體間擴散開來?一個群體如何教導另一個群體?兩個群體是如何獨立發明某樣東西?這些是很合理的社會學習模型,但是都有一個固有的問題:你如何確認是不同群體之間出現社會學習行為(某個群體裡的某些人教導或學習另一個群體的人),還是兩個毫不相干的群體在面對類似的問題時,剛好發展出類似的解決方案?

這叫做高爾頓問題(Galton’s Problem),是以達爾文的表親法蘭西斯‧高爾頓(Francis Galton)命名,源自於一八八八年英國倫敦皇家人類學學會的一次會議,當時高爾頓正坐著聆聽泰勒發表一篇論文,我們在第一章有提過他。泰勒整理了來自不同社會的一系列特徵,並指出這些證據符合他的主張,認為所有的社會都曾經歷過一樣的社會複雜度階段。高爾頓指出,這只是一種可能性,依照泰勒展示出來的證據,你無法排除模仿或共同起源造成的相似性。要解決高爾頓的問題,必須討論這些群體如何彼此相關,或彼此無關。

同樣的問題也能應用在動物的學習。有沒有很明確的例子,能證明同一個物種的不同群體,發展出不同的學習及決策方法?我們知道無論是哪裡的黑猩猩都是屬於同一個物種,所以假如群體A和群體B之間出現任何行為上的差異,可能都不是單純是由基因造成。將近二十年前,安迪‧懷頓(Andy Whiten)和其他幾位行為科學家,包含珍‧古德(Jane Goodall),引用了針對整個非洲的六個黑猩猩群體(四個群體在東非,同屬一個亞種;兩個群體在西非,同屬另一個亞種)的行為差異所進行的長期研究。珍‧古德針對坦尚尼亞貢貝溪國家公園(Gombe Stream National Park)的黑猩猩的研究,是靈長類研究的典範。他們發現三十九種行為差異,包含工具使用、理毛、求愛行為,只常見於某些群體之中,但是卻沒有出現在其他群體。重要的是,兩個亞種的群體之間的差異,和同一個亞種的群體之間的差異是一樣大。這個研究進一步證實黑猩猩是有文化的,或許其他靈長類也有,而我們也可以將它看作是傳統:維護社會環境,好讓一個群體學習並維持全新行為。

在《攔截時空禁區》當中,機器人「箱子」被困在程式裡,只能一直重複做著在過去很有用,但現在完全沒有用的行為。「箱子」重複說著:「正常儲藏程序,和其他食物一樣。其他食物不再出現……但他們出現了。所以我要把他們儲藏起來。我準備好了。你們也準備好了。這是我的工作。要把你們冷凍起來。」與「箱子」不同,人類的文化會持續演化,混合不同的學習策略,來滿足新環境下的需求。而且與其他動物的學習方式不同,人類擁有累積學習的能力,這種獨特的能力讓人類可以快速地學習並擁有知識,還可以忽視那些已經過時的知識,這讓人類能夠適應各種不斷改變的環境。做決策就像是在攀爬一座崎嶇的地形,它還會不停地凹陷或隆起。現在有用的東西以後不一定會有用,而且即使是現在有用的東西,你也必須在第一時間就找到它。這就是適存度地形的意義。

(摘自本書第四章:我們是如何學習)

| FindBook |

|

有 1 項符合

麥克.歐布萊恩的圖書 |

|

$ 100 ~ 270 | 決策地圖:在訊息氾濫與假新聞轟炸的年代,我們如何做決定?

作者:原文 Michael J. O’Brien、R. Alexander Bentley、William A. Broc / 譯者:蕭美惠 出版社:時報出版 出版日期:2020-05-26 語言:繁體中文 規格:平裝 / 176頁 / 13.5 x 21 x 1 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版  共 13 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 13 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

布萊

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

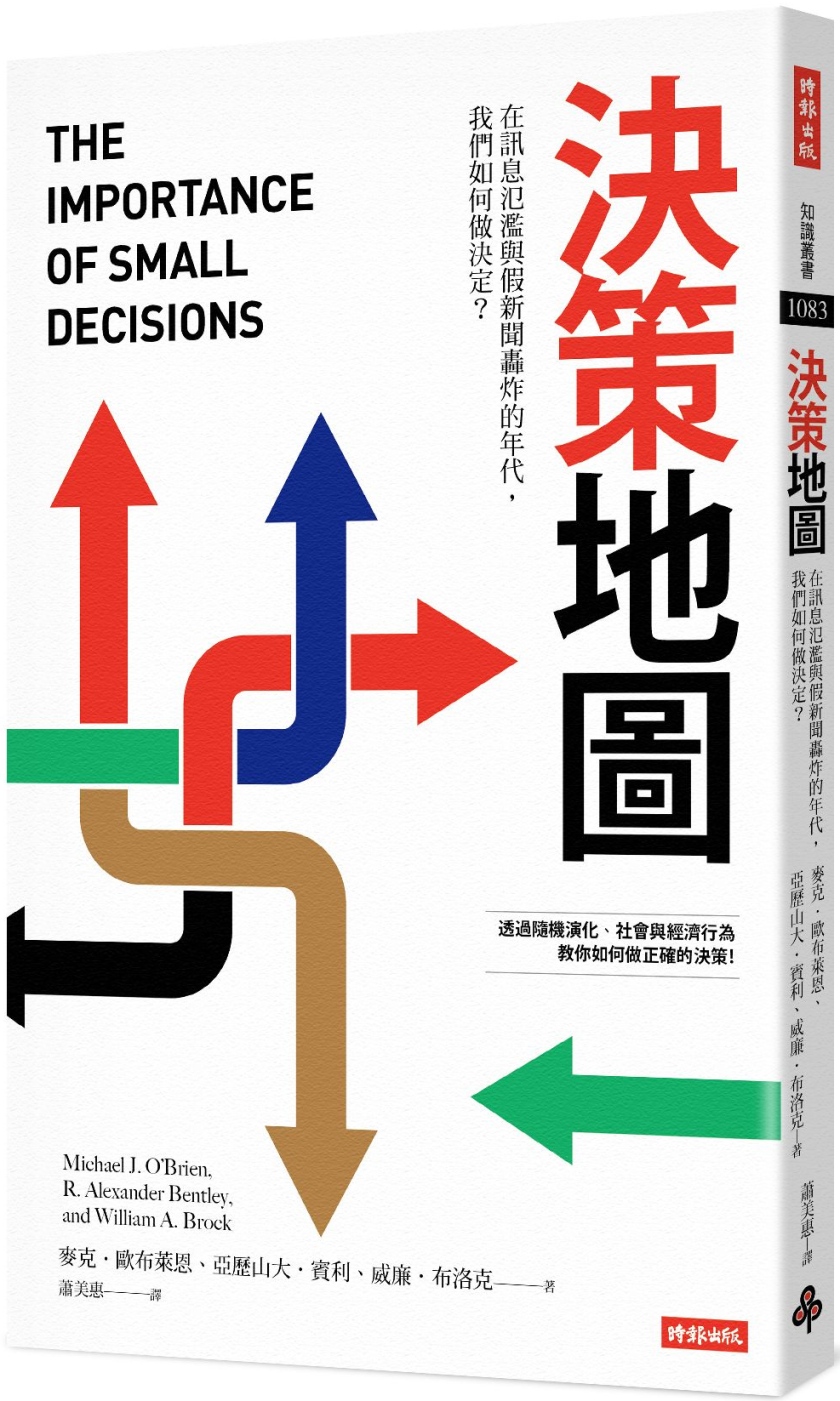

圖書名稱:決策地圖:在訊息氾濫與假新聞轟炸的年代,我們如何做決定?

透過隨機演化、社會與經濟行為,教你如何做正確的決策!

__________________________________________________

「易於理解,頗像康納曼(Daniel Kahneman)的《快思慢想》

與索羅維基(James Surowiecki)的《群眾的智慧》。」

──《金融時報》(Financial Times)

__________________________________________________

人類進化過程鮮少有選擇的機會,即使在史前、前工業期,或二十世紀中期,我們需要做決策的複雜性也不高,但今日環境,有過多的信息,甚至假新聞,干擾我們判斷、做決策,現代的經濟學家已經不太相信,人們是理性動物、市場是有秩序的運作,因為無論一個決策看起來有多小或多麼無害,幾乎都無法猜測可能產生的影響。

由歷史學、人類學、經濟學三位教授共同執筆的《決策地圖》,分析不同類型的決策,並繪製短期和長期的決策地圖,以社會行為角度,探討我們做決策時的心理與環境影響,並提出影響做決策的三個因素:演化、經濟與社會。

三位作者認為,看似微小的決策加總起來,會引發大規模的演化事件。同樣的,些微的改變以及相關行為,可能會讓一個群體勝過另一個群體,而每一個群體可能都沒有注意到這件事正在發生。尤其現在我們可以即時取得新聞和看法,決策變得很倉促,因為有太多可能性,我們變得更加依賴網路來做出決定。

當假新聞無法與真實新聞區分開來,當互聯網形成眾聲喧嘩,作者提出建言,我們自己的小決策很重要,企業或組織透過網路向大眾取得所需的創新點子,或是解決方案的群眾外包,都不能過於依賴,且要小心謹慎。

作者簡介:

麥克.歐布萊恩(Michael J. O’Brien)

德州農工大學聖安東尼奧分校歷史系教務長及教授。

亞歷山大.賓利(R. Alexander Bentley)

田納西大學人類學系教授及系主任。

威廉.布洛克(William A. Brock)

威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學榮譽教授、密蘇里大學研究教授、美國國家科學院成員。

章節試閱

一九七六年的電影《攔截時空禁區》(Logan’s Run),設定的背景是在二二七四年,羅根和潔西卡要逃離那座半球形、享樂主義的城市,因為在裡面,人們幸福快樂的人生將會於三十歲時被強制結束。在城市外面,他們進入一座冰洞,在洞內遇見一台英國機器人「箱子」,它的外觀看起來像一台吸塵器。箱子用機器人的聲音說:「魚、浮游生物、海中植物、來自海裡的蛋白質。」接著便試圖將羅根和潔西卡冷凍乾燥起來,收進它毫無目標地為早已滅絕的人類文化所收集的海鮮供應品之中。

《攔截時空禁區》屬於科幻作品,在反烏托邦的場景之下探討未來的文...

《攔截時空禁區》屬於科幻作品,在反烏托邦的場景之下探討未來的文...

顯示全部內容

目錄

推薦序 走過特權之路

作者序 伊藤法官的法庭

第一章 文化的進化:微小改變的總和

文化的分類

意圖與結果

有關馴化的不同看法

社會影響

形成期的行動呼籲

第二章 把我們的用語解釋清楚

演化用語

經濟用語

第三章 團隊與適存度

不只是扔得遠

選拔湯姆.布雷迪

神經可塑性與倫敦計程車司機

如果和可是

為什麼只談個人

第四章 我們是如何學習

個人學習

社會學習

模仿和模擬

石器打製者伍迪的傳奇技能

高爾頓問題

第五章 舞動地形與紅皇后

崎嶇不平的地形

地形開始變動

第六章 一張分成四個部分...

作者序 伊藤法官的法庭

第一章 文化的進化:微小改變的總和

文化的分類

意圖與結果

有關馴化的不同看法

社會影響

形成期的行動呼籲

第二章 把我們的用語解釋清楚

演化用語

經濟用語

第三章 團隊與適存度

不只是扔得遠

選拔湯姆.布雷迪

神經可塑性與倫敦計程車司機

如果和可是

為什麼只談個人

第四章 我們是如何學習

個人學習

社會學習

模仿和模擬

石器打製者伍迪的傳奇技能

高爾頓問題

第五章 舞動地形與紅皇后

崎嶇不平的地形

地形開始變動

第六章 一張分成四個部分...

顯示全部內容

|

布萊是德國萊茵蘭-普法爾茨州的一個市鎮。總面積3.97平方公里,總人口1509人,其中男性733人,女性776人,人口密度380人/平方公里。

布萊是德國萊茵蘭-普法爾茨州的一個市鎮。總面積3.97平方公里,總人口1509人,其中男性733人,女性776人,人口密度380人/平方公里。