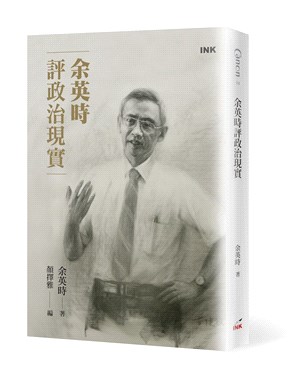

他有深刻的中國情懷,

卻最反感「二十一世紀是中國人的世紀」一語。

不管大國如何崛起,始終堅守立場,

終其一生都是中共當局最忌憚的如椽巨筆。

余英時的政論, 一大特色就是結實,證據與推理都結實。

憑其深厚的人文素養,總能一眼看穿宣傳煙幕。

本書廣搜他尚未結集的政治性文字與訪談,

許多在發表當下都曾引來中共官媒重炮抨擊,

如今卻不見於網路,圖書館也收藏不齊。

有的雖完成於三十年前,至今卻全沒過時,例如:

──大中國思想是很壞的思想。

──「中國人自古以來愛好和平」是謬論。

──台灣就算堅持中華民國,在北京眼中也是台獨。

──香港在九七主權移交後,社會矛盾只會越來越大。

──中國的民族主義跟納粹德國是同一類。

──中共宣傳中的台灣人就好比納粹宣傳中的猶太人,「反台獨」其實是「反台灣」。

──中共灌輸太多假歷史。人民要知道真歷史,只能等政權解體。

要淨化中共在思想領域造成的邪惡汙染,就從讀這本《余英時評政治現實》開始。──余茂春(美國川普時期中國政策最重要智囊)

*珍藏印章說明:

「無處非中」印章是余英時生前收藏,落款也曾使用,是葛兆光二○一○年送給他的禮物。

葛兆光是余英時晚年知交,他選這四字請人刻章,因為余英時拒絕回中國大陸是有名的,總說:「我在哪裡,哪裡就是中國。」

四字出處是耶穌會傳教士艾儒略《職方外紀》一書,原句是「地既圓形,則無處非中」。這是挑戰中國根深柢固的天朝中心主義,特別適合《余英時評政治現實》一書。

所以,為了這本書的限量珍藏印章版,我們特別請余夫人陳淑平把它寄來台灣。

作者簡介:

作者

余英時(1930-2021)

安徽潛山人,哈佛大學歷史學博士,1974年當選中央研究院院士,2001年自普林斯頓大學校聘講座教授榮退,2004年入選美國哲學會會士。曾獲日本關西大學等多所大學名譽博士,2006年獲克魯格獎、2014年獲唐獎。著作有中英文數十種,包括《歷史與思想》、《中國近世宗教倫理與商人精神》、《中國思想傳統的現代詮釋》、《會友集》、《朱熹的歷史世界》、《論天人之際》、《余英時回憶錄》等。

編者

顏擇雅

金鼎獎專欄作家,著作有《愛還是錯愛》、《向康德學習請客吃飯》、《最低的水果摘完之後》等。2002年創辦雅言文化出版公司。

章節試閱

(代序)

家天下、族天下、黨天下

「家天下」、「族天下」和「黨天下」是中國史上到今天為止的三種基本的統治形態。

「家天下」的概念開始得很早,秦始皇時候便有人提出「五帝以天下為官,三王以天下為家」的分別。(《說苑.至公》)在這個意義上,漢朝的天下是屬於劉家的,唐朝屬於李家的,餘可類推。「家天下」的治與亂繫於皇帝一人的是否有「德」或有「道」。但歷史上的「有道之君」實在太少。在君「德」不足或竟「無道」的時候,皇帝便不免「與天下為敵」,而首先是與他的統治機器——政府組織——直接衝突。這時他的「家天下」便越來越沒有社會基礎,只有依賴外戚、宦官維持他的統治了。這是「家天下」最脆弱的地方:它沒有確定的統治集團作後盾。一般地說,「家天下」的王朝在初創時期多少能給人民以某種期待——這是它「得天下」的根據,再下去便靠不住了。

中國史上另有一型「族天下」的王朝,這是由漢人以外的少數民族建立的。中國歷史家稱之為「異族入主」,日本和西方學者則稱之為「征服王朝」。在這一型的王朝體系之下,「天下」屬於整個「族」,而不是屬於某一「家」。例如鮮卑的北魏、契丹的遼、女真的金,有統一了中國的蒙元和滿清都可以說是「族天下」。「族天下」主要是以力服人。但這一型的王朝能以少數征服多數並統治多數,其中如滿清甚至還能維持其統治至二百六十八年之久,則是因為它有一個特殊的優勢是「家天下」型的王朝所不具備的。上面已指出,「家天下」政權的後面沒有一個確定的統治集團作後盾,「族天下」政權的優勢便恰好在此,它不是以孤零零的皇帝一家為本位,而是以全族為本位。「族」不但構成了征服王朝的統治集團,而且還是有嚴密組織的。滿洲八旗制度便是一個最明顯的例子。征服王朝沒有所謂外戚或宦官亂政,其原因也在於此。滿清王朝最後的崩潰,原因很多,但八旗制度不再能有效維持以致多數旗人連生計都發生問題,也是其中之一。

「黨天下」是二十世紀的新現象,在結構上它是從外面(前蘇聯)移植過來的。國、共兩黨都是以列寧、斯大林的黨組織為原型而建立起來的。所不同者一個不徹底(國),一個徹底(共)而已。「黨天下」的政權揚棄了王朝形式。就這一點說,它代表了一種「現代化」。但在精神上「黨天下」並沒有完全擺脫掉王朝的若干主要特徵。最明顯的,劉邦「馬上得天下」,趙匡胤「一條桿棒打下四百座軍州」,而「黨天下」的開創者也深信「槍桿子出政權」是絕對真理。政權可以和平轉移的想法在「黨天下」的世界裡是根本不存在的。像「家天下」王朝一樣,「黨天下」政權在建立之初也曾給人民帶來了期待。但也僅此為止,天下到手以後黨便再也不受任何拘束了。像「族天下」王朝一樣,「黨天下」也有一個確定的統治集團,而黨組織的嚴密更遠非傳統的族組織所能比擬。

「黨天下」的概念是四十年前由儲安平叫響的(恐怕不是他最先發明的),他為此付出了最沉重的代價。中國政治的「現代化」是不是到「黨天下」便已臻止境了呢?到今天為止,天下還沒有出現過萬世一系的政權。如果政權必須轉移,是從槍桿裡面出來好呢?還是和平的方式比較合乎文明的標準呢?如果接受和平轉移的原則,人們又應該作些什麼準備呢?這些問題似乎都是值得想想的。

海峽危機今昔談(節錄)

根據各種跡象來看,中共向台灣內部進行挑撥離間的主要策略是將「台灣獨立」的概念加以無限的擴大。台灣放棄中華民國的國號固然是「台獨」,中華民國在國際上進行任何擴大空間的努力,甚至僅僅宣稱擁有台、澎、金、馬等地的「主權」也都是「台獨」。更明顯的,最近台灣的學術機構曾召開過幾次國際學術會議,大陸的學者原來已接受邀請的,最後也由於中共堅決反對其中「國際」兩個字,終於不能成行。在台灣和大陸兩地的大學之間如果簽訂任何交流協定,中共也絕對不允許台灣的「國立」兩字出現在協定文件上。

換句話說,中華民國只要在任何地方流露出半點自己是一個「國家」的意思,便不能免於「台獨」的嫌疑。「台獨」概念放大到這種程度,我不知道今天在台灣的人究竟還有誰不是「台獨分子」?又怎樣才能避免「刺激」中共的「敏感」?

但中共離間的狠毒之處並不在此,而在其後面的一著。這個後著是台灣只要露出了「台獨」的傾向,它便要動武。而對於「台獨」一詞的解釋則完全由它作片面的、任意的裁決。這樣一來,台灣從官方到民間,勢必陷於人人自危的境地。任何人的任何一句話或行動都可能成為中共動武的藉口。依照它的估計,在擺出動武的姿態時,台灣內部必然互相指責,好像「錯誤」永遠出在台灣這一邊,而中共那一邊反而是「被迫動武」,以維護「民族大義」。當然,它更希望台灣方面有人忍無可忍,索性宣布「獨立」,那時不但台灣內部的族群分歧必然激化至沸點,而且它也「師出有名」了。

中共所操縱的民族主義訴求並不止於「譴責」在台灣的中國人「分裂中國」;它還更進一步把所謂「分裂活動」和「外國勢力的干涉」緊密地聯繫在一起。這更是中共後著中最陰狠的一步棋。但這也不自今日始,早在一九五○年代,中共便一口咬定台灣已為美國帝國主義所「佔領」。當時蘇聯的聯合國代表和周恩來都曾一再公開地作此聲明。不過今天中共因為已和美國正式建交,同時又貪圖對美貿易之利,故改「美帝侵佔」為「外國勢力干涉」而已。

我為什麼說這是最陰狠的一著棋呢?因為這種說詞最能激動中國人對美國的「羨憎交織」的民族情緒。這次飛彈演習的緊張時刻,美國軍艦曾駛近台灣海峽,以防不測。不但中共立即重彈美帝武力干涉的舊調,而且我在電視上也看到了台北焚燒美國國旗的鏡頭。「一葉知秋」,台北的反應如此,海外華人(特別是大陸來美的人)的心理更不問可知。事實上,任何稍有常識的人都應該了解,美國無論如何也不可能為了保護台灣而和中共打仗,最多不過是以較新的防禦武器售與中華民國政府而已。但是「帝國主義侵略」或「外國勢力干涉」百餘年來已深入中國人的記憶之中,成為一個洗不去的符號;這個符號一經揮動,不管有沒有客觀事實的依據,都會在不少人的心弦上激起熱血沸騰的民族情緒。

過去半個世紀中,美國對台灣的影響之深而且廣是一項無可否認的事實,無論從經濟、文化或政治方面看都是如此。就這一意義說,台灣地區現代化的成就也未嘗不在很大程度上是西方化的結果。民族情緒濃厚的中國人對於現代化祇有憎惡,而決不會感到驕傲。我記得十多年前,台灣有不少知識分子已根據「依賴理論」痛斥台灣在經濟上淪為西方的變相殖民地。「依賴理論」即列寧的帝國主義論在七十年代的再版,代表了當時「反西方的西方主義」的最新發展,所以最能滿足民族主義者的「羨憎交織」之情。今天民主在台灣開始全面落實,台灣似乎還沒有人公開表示異議。其實民族主義者暗中厭憎這種美國式的民主的未嘗不大有人在。他們很可能同意中共指責「台灣搞假民主」,不過迫於形勢,一時不便見諸文字而已。

這裡隱伏著一個更深刻的族群分化的危機,即在中共不斷地煽動之下,整個台灣會被民族主義者視為「西方」的象徵,因而成為「中國」的「異己」。從中共政權的立場上說,這正是它所最想得到的宣傳效果。因為這個觀點一旦流行,台灣現代化的一切成就如自由、民主、人權等便只有負面的意義了。其邏輯的推理是這樣的:台灣的「現代化」即是進入「西方帝國主義的世界體系」的軌道,因而越來越背棄「中國」,最後將無可避免地變成「中國」的對立面。我們不難看出:這正是今天中共政權所最需要的論點:對外可以理直氣壯地抵制西方的人權壓力,對內可以壓制民主的要求。

在民族主義者的眼中,台灣象徵「西方」在中國進行「和平演變」取得顯著成功的橋頭堡。這個看法不能不說是有相當事實的根據。如果他們再進一步相信台灣的「獨立」要求是出於「外國勢力干涉」的虛構,那麼一種「反台灣」的意識也未嘗不可能普遍滋長起來。這是現階段的中國民族主義中所蘊藏的最大危險,希特勒所運用的德國民族主義也起源於對「西方」的「羨憎交織」。但是為什麼反猶太人的意識竟成德國民族主義的中心組成部分呢?這正是因為德國人把猶太人看成「西方資本主義」的象徵。德國民族主義者在沒有把握正式向西方宣戰之前,便先以屠殺猶太人來滿足他們「羨憎交織」的激情。

所以今天已步入「西方」軌道的台灣和三、四十年代的德國境內的猶太人十分相似。「中國」內部絕不容許有一個象徵「西方」的實體存在。在中共的精巧運作之下,這個「反台灣意識」今天已隱約地形成了。

我在〈飛彈下的選舉〉一文已指出,今天中國的民族主義與一九四五年以前被侵略時代有本質上的不同。前期的民族主義出於民族求生存的自衛本能,其正當性與必要性是不容置疑的。現階段的民族主義則是進攻性,其目標是要使中國在世界上取代「西方」的主宰地位。所以「二十一世紀是中國人的世紀」才成為今天最能吸引各地中國人的響亮口號。這是「羨憎交織」的民族情結的具體表現。

這種情結久已盤踞在不少中國民族主義者的心靈深處,不是中共所能炮製得出來的;問題是中共為了延續其政權的生命,正在多方面挑動並操縱這個最具威力的情結。這又和希特勒當年運用德國人的民族情結以推銷其「國家社會主義」,先後如出一轍。最近有本書《希特勒心甘情願的劊子手》,作者Daniel Jonah Goldhagen詳細舉證說明:在這場絕大的悲劇中,無數普通的德國人都逃不掉屠殺猶太人的責任,不過有的親自行刑,有的縱容默許罷了。中共今天刻意發展「反台灣意識」是和它在大陸內部嚴防「西方」的「和平演變」精神上完全一貫的,如最近再倡的「反西方資產階級精神汙染」。將來如果因「反台灣意識」而發生另一次中國式的Holocaust大屠殺,普通的「中國人」也逃不掉劊子手的責任,但這場悲劇的導演則將非中共莫屬。

過去四十七年來,自「土改」、「鎮反」、「反右」、「大躍進」、「文革」到「六四」,中共直接間接消滅掉的中國人最少也在一億左右。台灣地區兩千一百萬的中國人在中共眼中是無足輕重的。是不是需要向台灣動武?什麼時候動武?動武到何種程度?這一切都要看中共估計其後果是有利還是有害於其政權的存在。

待從頭,收拾舊山河

在西元一千年的前一兩年,歐洲正處於基督教思想深入人心的時期,那時歐洲人心惶惶,都以為世界末日將至,因為當時盛傳一千年是「最後審判」的日子。現在兩千年離我們只有十年了,許多中國人,特別是知識分子卻都對二十一世紀的降臨抱著無限的憧憬和期待。這一對照是十分有趣的。

最近幾年我們常常在報章雜誌上看到「二十一世紀是中國人的世紀」這樣的自我恭維之詞。這句話的來源大概是六十年代湯因比(Arnold Toynbee)和日本思想家的對話。那時西方危機重重,湯因比因此對亞洲文化有所嚮往,自是人情之常。但時至今日,亞洲只有一個日本在經濟上贏得了「世界第一」的稱號。中國則由於真相畢現而使湯因比的預言徹底破產了。

二十一世紀的中國不大可能有光輝前景,因為中國人自己在二十世紀造下的罪孽太深重了。從一部中國史來看,二十世紀是最混亂、最黑暗的時代。無論是「五胡亂華」、「五代十國」或「蒙古入主」較之二十世紀的中國都是微不足道的。上述幾個中國史上的「黑暗」和「混亂」時期不過是一時外患造成的,並沒有傷及中國文化和社會的根本。所以接著還有唐、宋、明的文化新生。二十世紀中國則是一連串而且步步升級的「革命」;這是中國人自己為了「破舊立新」所作的努力。二十世紀的中國「革命」不但在觀念上是由知識分子提供的,而且最初的發動者也往往是知識分子。但「革命」的結果則是中國社會的邊緣人物(如地痞、流氓、光棍、無賴、不第秀才之流)佔據了中心的地位,支配著中國的命運,而原來在社會上舉足輕重的知識分子則反而邊緣化了。(「邊緣化」用大陸上流行的話說,便是「靠邊站」)。

知識分子的相對邊緣化本是現代多元社會的普遍現象,不僅中國為然。但中國的情況則十分特殊:邊緣人物形成了一個變相世襲的「新階級」(吉拉斯語)1;邊緣人「新階級」不但不代表任何社會階層(士、農、工、商)的利益,而且和所有階層的利益都是處於完全相反的地位。知識分子所持徹底「革命」的理論使邊緣分子得以輕而易舉地摧毀一切傳統的社會和文化組織和人倫關係,代之而起的則是一個絕對宰制性的單一政治組織,從中央一直貫穿到每一個家庭,甚至個人。

在所有現代化的社會中,傳統的組織和關係都經過了程度不同的變化,但是這種變化必須通過一個自然發展的歷程,而不能採用揠苗助長的方式。中國邊緣人的「新階級」出於「奪權」和「保權」的動機則更有甚於「揠苗助長」者,他們竟用暴力把中國舊有的民間組織一掃而光。這就斷絕了整個民族的生機,使現代「民間社會」(civil society)的成長成為永不可能的事了。

今天,邊緣人的「新統治階級」雖已隨著絕對權力的絕對腐蝕而呈現土崩瓦解之象,但已被徹底摧毀的傳統組織和關係卻已無從恢復舊觀。二十一世紀中國所面臨的最大課題便是怎樣在二十世紀的廢墟上重建民間社會,使一個比較合理的新秩序得以逐漸實現。這是人類史上從來沒有過的最嚴重的挑戰,我們簡直不能想像這一重建的工作將從何處著手。現在東歐已開始嘗到了這一劑苦藥,但較之中國仍不可同日而語,因為東歐的「新階級」主要是由外力強加而來的,民間社會的傳統(如宗教)並沒有完全消失。

二十一世紀將是中國知識分子贖罪的世紀。儘管他們已處在邊緣的地位,他們在思想上的徹底反省仍然是收拾中國破碎山河的一個始點。如果他們繼續堅持中國的問題是由於「封建傳統」還沒有破壞乾淨,那麼二十一世紀的中國人便只好準備接受「最後的審判」了。

「待從頭,收拾舊山河。」這是二十一世紀給中國人所規定的歷史任務。

(代序)

家天下、族天下、黨天下

「家天下」、「族天下」和「黨天下」是中國史上到今天為止的三種基本的統治形態。

「家天下」的概念開始得很早,秦始皇時候便有人提出「五帝以天下為官,三王以天下為家」的分別。(《說苑.至公》)在這個意義上,漢朝的天下是屬於劉家的,唐朝屬於李家的,餘可類推。「家天下」的治與亂繫於皇帝一人的是否有「德」或有「道」。但歷史上的「有道之君」實在太少。在君「德」不足或竟「無道」的時候,皇帝便不免「與天下為敵」,而首先是與他的統治機器——政府組織——直接衝突。這時他的「家天下...

作者序

編輯的話 / 顏擇雅

我是在二○○一年認識余英時夫婦的。二十年來,他夫人陳淑平可說是我最常講電話聊天的朋友。余英時有重要文章發表,她常寄給我一份。有時我透過她請教問題,她回答時先聲明:「余英時說,」然後說答案在他寫的哪一本書裡,過一陣子書就寄來了,前面還有作者題簽。

如今我感到很遺憾,甚至不可思議,如此近水樓台,從前怎沒想過要幫他編書呢?

別說我自己有出版社。當初創業作,從獲知書訊到申請版權到上市宣傳,全都有賴他們幫忙。余英時獲克魯格獎後,訪客越來越多,又有研究計畫在進行,中間還大病一場,那麼多尚未結集的文章、專訪是絕不可能親自整理的。這種事不就應該由我來做?

最主要是他有長期合作的出版社,而且不只一家。我以為不缺我。

等念頭興起,他已經離開了。起因是傳記與訪談集陸續出版,內容都缺一塊,而且是很重要的一塊。也不是完全不碰,而是輕描淡寫。畢竟作者都是大陸人,還要出入大陸。我才意識到,應該要有一本書去補足那一塊。但一開始也沒想到我要做,因為手邊事好多。

再來是讀到罵他的文章。有一篇作者是他學生,稱他為「中國近現代最後一個海外華人買辦學人」,還寫說:「余氏的買辦性,淋漓盡致地展現在他非學術性的時論政論上。」我不禁喊:「夠了!」這才發覺事都可以擱下,趕快編出這本《余英時評政治現實》要緊。

陳淑平對於有誰罵余英時是無感的,再怎麼離譜她都覺得我大驚小怪:「一定的嘛,怎可能只有稱讚?」但我說想要編書,她就十足支持了,馬上說有未發表的文章可以給我。

選文時,首要條件是從未收入他已出版的文集。版權只是考量之一,更大原因是篇幅寶貴,想空出空間給散落在舊報紙、舊雜誌,如今在圖書館甚至網路都不好找的那些文章。

當然就算沒這本書,這些文章也遲早會收入將來出版的文集。在我還沒向陳淑平提議之前,就有出版人告訴她打算編全集了。但我認為,余英時獲得讚譽雖然主要憑其史學成就,遭致毀謗卻全是因為政治立場。光這點,政論就應該挑出來,獨立成書。

獨立成書還有一個好處,就是可以給中國海內外與香港的民主派鼓舞士氣。在我眼中,余英時是「無入而不自得」,很能自處的人。他走前,對於中國境內與香港的情勢雖說短期悲觀,但長期是樂觀的。「我應該看不到,但我知道它會倒台,就夠了。」這是二○一九年他當面告訴我的。如此,我認定他走得沒有遺憾。何況,走的也只是肉身,精神一直留在作品裡。編這本《余英時評政治現實》,就是要把他的最重要精神凝聚起來。

他的半世紀好友陳方正在聯經主辦的紀念論壇中說,余英時是冷戰期間香港「美國文化戰略最成功的典型」,這話讓我搖頭,但陳的主題是余英時有兩個世界,一是歷史研究的世界,一是當代中國批判的世界,彼此不只結合,還互相影響,這點我只能點頭如搗蒜。

但編書時最困擾的也是這點。說是只收政論,但是余英時的政治看法與史學思想是一體兩面,很難一刀切。後來,我是想到〈家天下˙族天下˙黨天下〉一篇已經用千餘字,就寫出中共極權與明清專制在余英時眼中的關聯性,因此放前面,當作代序。這樣,近現代史的許多論述,就決定割愛了。

一開始以為的代序其實是〈待從頭,收拾舊山河〉,這篇短小精悍,知名度大,卻不知為何尚未收入文集,這是我很後悔當年沒問他本人的問題之一。但編輯快完成才發現,這篇雖然寫成於離世前三十年,卻最像他的政治遺言。因此挪到最後,當作結語。

我為每篇都寫了編輯按語,注明作品背景,以及發表後引來什麼罵名,「反華仇華勢力的急先鋒」之類的。過程當然有很多感想,但我都克制不寫出來。出書用意就是要讓更多人繼承余英時的精神,當然讓他本人發聲就好。

編輯的話 / 顏擇雅

我是在二○○一年認識余英時夫婦的。二十年來,他夫人陳淑平可說是我最常講電話聊天的朋友。余英時有重要文章發表,她常寄給我一份。有時我透過她請教問題,她回答時先聲明:「余英時說,」然後說答案在他寫的哪一本書裡,過一陣子書就寄來了,前面還有作者題簽。

如今我感到很遺憾,甚至不可思議,如此近水樓台,從前怎沒想過要幫他編書呢?

別說我自己有出版社。當初創業作,從獲知書訊到申請版權到上市宣傳,全都有賴他們幫忙。余英時獲克魯格獎後,訪客越來越多,又有研究計畫在進行,中間還大病一場,那麼多...

目錄

編輯的話 / 顏擇雅

代序:家天下、族天下、黨天下(一九九八)

最後見解

沒有政權能恃暴力而傳之久遠(二○一八) / 訪談◎羅四鴒

中國極權主義的起源(二○一九) /訪談◎郭玉

展望香港的前景(二○二○) / 訪談◎某記者

六四之後

合久必分:中國的出路(一九九一) / 訪談◎金鐘

一位母親的來信――民主、天安門與兩岸關係(一九九三)

(附錄)在北京包餃子的期望――回憶英時表哥二三事 /張先玲

中共政權解體將不同於蘇聯崩潰(一九九四) / 訪談◎何頻

飛彈下的選舉――民主與民族主義之間(一九九六)

海峽危機今昔談――一個民族主義的解讀(一九九六)

九七思前想後(一九九七)

香港的政治變局與社會變遷(一九九七)

大中國思想是很壞的思想(一九九八) / 訪談◎安琪

中共給人民灌輸偽歷史(二○○二) / 訪談◎北明

反共不是反所有共產黨員(二○○七) / 記錄◎北明

奉儒學為意識形態很不智(二○一一) / 訪談◎馬國川

孔子學院不可怕,是可笑(二○一二) / 訪談◎北明

公民抗命與香港前途(二○一三)

台灣的公民抗議與民主前途(二○一四)

港人不能做乖孫子˙台獨沒必要「去中國化」(二○一四) /訪談◎何榮幸

六四之前

香港問題私議(一九八二)

中國人民是最好統治的人民(一九八三) / 訪談◎李怡

代結語

待從頭,收拾舊山河(一九九○)

編輯的話 / 顏擇雅

代序:家天下、族天下、黨天下(一九九八)

最後見解

沒有政權能恃暴力而傳之久遠(二○一八) / 訪談◎羅四鴒

中國極權主義的起源(二○一九) /訪談◎郭玉

展望香港的前景(二○二○) / 訪談◎某記者

六四之後

合久必分:中國的出路(一九九一) / 訪談◎金鐘

一位母親的來信――民主、天安門與兩岸關係(一九九三)

(附錄)在北京包餃子的期望――回憶英時表哥二三事 /張先玲

中共政權解體將不同於蘇聯崩潰(一九九四) / 訪談◎何頻

飛彈下的選舉――民主與民族主義之間(...