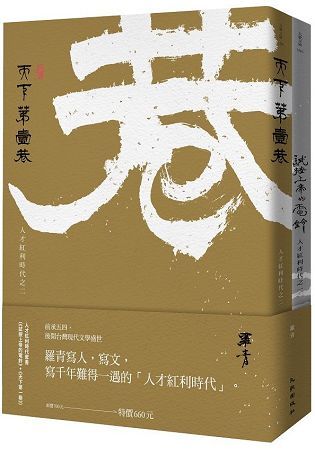

★ 收錄羅青為前輩作家所繪畫作,以及往來書信珍貴資料。

前承五四,後開台灣現代文學盛世

羅青寫人,寫文,寫千年難得一遇的「人才紅利時代」。

羅青以筆下詩情,硯上畫意,生動鐫刻不能遺忘的名字!

紀弦、周策縱、周夢蝶、羅門、林海音、王藍、柏楊、梁實秋、鍾鼎文、高陽、白先勇。

《試按上帝的電鈴》

戰後三十年,臺灣雖小,卻人才薈萃,詩、書、畫能人輩出,有遙接五四遺風的凌叔華、梁實秋、李漁叔、臺靜農等巨匠,以及當代名家張秀亞、林海音、夏志清、席德進、高陽等人。羅青躬逢其盛,得以親炙諸位前輩,稱此為千年難遇的「人才紅利時代」。羅青以交往經歷為前輩名家側寫旁傳,雖皆小事點到即止,卻更能見其真性情。

紀弦詩風詼諧戲謔,詩論常引爭議,有資格寫紀念文者,非敵人,就是朋友,然紀弦長壽,讓提早離席的敵友,都無機可乘,無機可施。教授周策縱,為鑽研五四運動史的巨擘,著名的《紅樓夢》學者,為集句詩的捷才,與羅青談詩論畫忘年交,妙人妙語可入《世說新語》。黑衣的孤獨國王周夢蝶,趺坐狀如無名小神像,嗜句如命,論詩握手如賽內功,一袋小魚乾炒花生、一顆紅蘋果,不忍享用。頑童詩人羅門陶醉於自己滔滔不絕的雄辯,藝術「光屋」可通天地,以無聲電鈴叩問上帝。

寫人,寫文,也寫時代,與文壇好友情誼深厚,更能深入觀察體會作品神髓。羅青詩、文、書、畫四藝俱足,來往暢談詩作之餘,也與友朋品畫論字,互贈書畫筆墨,以藝術見證友情的醇厚與豐美。告別盛世,此書為時代補上註解,並期待下一盛世的來臨。

《天下第一巷》

六O年代至八O年代間,來自各省流寓台北的名家,梁實秋、林海音、楊興生、喻仲林、鍾鼎文、王藍、白先勇、羅蘭……等,紛紛聚居敦化南路、忠孝東路巷弄之間,羅青穿梭其間,盡享與時彥才俊歡聚之樂。他將這千年難得一遇的時代稱為「人才紅利時代」,並用心記下所見所聞,為這個迷人的時代,留下閃亮如露珠般的註解。

後生小子怎敢說:「梁實秋是我的敵人?」白先勇家為何窗子都釘死?「台北半個文壇」林海音家又是怎樣的光景?高陽通讀李商隱《玉谿集》,寫下〈集玉谿生一首〉,看似精摘詩句,其實是藉李商隱之詩澆心中塊壘,自傷身世。羅青解集句,說本事,勾勒高陽一生坎坷,半生困守稿紙爬格子還債,因此留下了三千多萬字的小說精品,真可謂「詩人不幸詩家幸」,而許多精闢的詩論更見證了「賦到滄桑句便工」。王藍《藍與黑》寫國仇家恨大是大非敵我對抗之思,鹿橋《未央歌》則是在小我情愛與大我志業之間,安身立命的掙扎,不過「時間距離」與「美學距離」都太近,無法超然而又無我的盡情挖掘。在自由詩的狂潮下,鍾鼎文以《藍星》詩社堅守浪漫格律詩的創作,卻遭到嘲笑、貶損,羅青稱作格律派最後的護法。

羅青以筆下詩情,硯上畫意,生動的寫下畫下與詩人、小說家、書畫家、藝術家點滴過從,詩律書畫、文史掌故、妙事軼聞無所不寫,燃起了大家對這個意氣風發、談笑風生的「人才紅利時代」無盡的緬懷之情。

作者簡介:

羅青

本名羅青哲,湖南省湘潭縣人,一九四八年九月十五日生於青島。輔仁大學英文系畢業,美國西雅圖華盛頓大學比較文學碩士,曾任輔仁大學、政治大學英語系副教授,臺灣師範大學英語系所、翻研所、美術系所教授,中國語言文化中心主任。明道大學藝術中心主任、英語系主任。一九九三年獲傅爾布萊德國際交換教授獎。

一九七四年獲頒第一屆中國現代詩獎,國內外獲獎無數,被翻譯成英、法、德、義、瑞典等十三種語言。畫作亦獲獎多次,並獲大英博物館、德國柏林東方美術館、加拿大皇家安大略美術館、美國聖路易美術館、中國美術館、遼寧美術館、臺灣美術館等國內外公私立美術館收藏。曾出版詩集、詩畫集、畫集、論文集、畫論集五十餘種。

章節試閱

《試按上帝的電鈴》

高板凳與矮板凳(節錄)

──懷詩人周夢蝶

一個饅頭的滋味

第一次在孤獨國書攤買到的詩集一疊,到現在還有印象,其中有余光中的《在冷戰的年代》、管管的《請坐月亮請坐》、方莘的《膜拜》、敻虹的《金蛹》、金軍的《碑》與《歌北方》,還有巴壺天的《藝海微瀾》。以後到夢公先生處買書,大多都沿用同一模式,他見我來了,便在高圓凳的十字腿架上,抽出一疊事先用麻繩捆好的書,交給我。我也從不挑選,照單付錢全收。有時,夢公記憶有誤,書有重複,我也樂於多藏副本,以備日後轉贈同好。例如方莘的《膜拜》,我先後買得數本,都被好友「墨收」了,現在身邊的一本,則是從方莘本人那裡強要到的。

如今想來,當時藏書中,重複最多的還是張愛玲,如《流言》、《秧歌》、《張看》之類的,各種版本皆有;其次則為有關古典詩的選本及論著。

夢公此一階段嗜張,幾近狂熱。我大二時,就藏有文星版的《還魂草》,開卷就是張愛玲〈炎櫻語錄〉中的警句:「每一隻蝴蝶,都是一朵花底鬼魂,回來尋訪它自己。」讀罷印象深刻,至今無法忘懷。

夢公寫詩,喜以類似的「警句」為中心,然後專心一志,圍繞此句,鋪陳、堆疊、拼貼,為求「現代」,不惜多用僻典,不避幽玄,務必澀裡求奇,險中生怪。

那一段日子,詩壇流行「大乘」、「小乘」寫法之說,夢公每每自言,他只能「小乘」羅漢一番,還做不了菩薩。因為,他寫詩總是先有佳句,再苦思綴補成篇,於是拼湊前後之際,每難圓融,割裂過甚之時,又嫌做作,故爾一詩之成,往往嘔心瀝血,來回折磨打磨,有時一字一句一篇之製,幾乎長達十年、二十年之久。

難怪他要常說,寫詩不是人幹的;又難怪他每次講到曾在香港任教英國詩人白倫敦(Edmund Blunden, 1896-1974)的名句:「一塊石頭,使流水說出話來」時,總要歡喜讚歎一番,羨慕人家,隨意散步,就能隨手撿拾佳句,又不甚珍惜的隨手拋扔,輕鬆自在,毫不費力。

有幾次,他讀到我筆記中他認為的好句,不免慧眼英雄,愛不釋手,於是鄭重對我說:「我看這幾句,與你的個性不合,難有發展,就是勉強寫去,也會糟蹋了,不如讓給我來琢磨琢磨,說不定還有希望。」

當時,我筆記中,未能終篇的雜句、散章甚多,個人根本沒有心力,也來不及逐一發展,於是就慷慨一笑,大方雙手奉上。至於夢公後來是否真能得緣發展完成,我就不得而知了。因為有時詩句之成長,詩篇之完成,往往要靠機緣興會,如一昧硬寫蠻幹,徒然得到兩敗俱傷惡果,還不如轉贈有緣高人,或能修得正果。現在回想,當時的夢公,可謂正處於嗜句若命時期,苦心孤詣,不下初唐宋之問。

有一次,他在我的皇冠本《流言》封底,寫下一則短偈兩行:「日月橫挑不顧人,直入千峰萬峰去」,認為此偈有茫茫宇宙,孤身直往之慨,氣象博大冷寂,忘了是哪個禪師的手筆。事後我到圖書館查了一個下午,發現此句是由宋元時代三位不同禪師的偈語「重組」而成:其一是「楖栗橫肩不顧人/直入千峰萬峰去也」(《閒覺禪師語錄》);其二是「柱杖橫擔不顧人,直入千峰萬峰去」(天臺蓮花峰庵主奉先伸嗣語);其三是「杖頭挑日月,腳下泥太深」(《碧巖錄》卷第三)。夢公深諳現代詩「擬人化」之法,遂誤記如此,反而得一妙解。

由是可知,夢公在佛典語錄與古典詩詞上下的功夫,非同一般。我們看他居然能請到葉嘉瑩先生為《還魂草》寫長序,便可證明。葉教授可是當時研究古典詩詞的大名家,平生最是矜惜筆墨,在此之前,從未替任何人寫過序,更不要說是為現代詩集了。言談之間,夢公對葉先生的學問見解,可謂五體投地。讓我聽了好奇,便向中文系的詩友打聽,無巧不巧,原來葉教授前不久剛好應邀來輔仁開課,外系學生可以隨意旁聽。沒過幾天,「水晶詩社」舉辦演講,請的便是葉先生,題目是「從比較現代的眼光看幾首中國古詩」,由陶淵明、杜工部,講到李商隱、吳文英,其中大部分時間在講《秋興八首》,讓專研英詩的我,大開眼界,受益良匪淺。當晚發放的鋼板講義,刻寫詳細,共有三大頁之多,我一直保留至今尚在,紙張則早已泛黃如前朝故物矣。

聽完演講,我即刻回宿舍,畫了一葉冊頁《林下聽講圖》,寄予夢公,告訴他這樁好消息。不久回信與贈書一起掛號寄到,信中與我約定,到輔仁一起聽課的日期;至於送我的書,則是葉先生自印的《迦陵談詩》,限量精印,樸素大方,可謂絕品。

多年之後,加拿大溫哥華UBC大學請我演講,遇到了時在該校任終身教授的葉先生,午宴過後,她意猶未盡,繼續請我轉往寓所暢談。我見客廳壁上,掛的是靜公先生的書法,不免勾起了一段她在臺大中文系的酸甜往事。我見狀順勢說起輔仁聽課的事,她則一語帶過,似乎早已完全忘了。

當時葉先生在輔仁的課,排在下午一時半,地點是文學院紅樓三樓。我十二點在外語學院下課,便趕往文學院旁的男生宿舍食堂午餐。經過文學院時,我想起夢公與人約會,向來以「早早就到」聞名,不過這應該只限於女士,與男士約,是否如此,則不得而知。心下不免好奇,於是便先轉上三樓教室看看。一看之下,果然,空盪盪大教室裡,最後一排靠窗的最後一個位置,一身黑衣的夢公,已然眼觀鼻鼻觀心的,在椅子上趺坐了,有如中興橋下,失寵又遭遺棄的無名小神像,先被香火,後被廢氣,薰得一身漆黑。

我連忙過去,邀他與我一起下樓用自助餐。他搖搖頭,從深黑大衣口袋裡,掏出冷涼的白饅頭一個,放在桌上,慢聲說道:「我的午餐,一向就是一個饅頭,足夠了。」

我力邀不果,只好匆匆下樓,到食堂替他買了一袋小魚乾炒花生,經過教師休息室,替他倒了一杯熱茶,送了上去,再回食堂排隊,隨意亂吃一頓,匆匆抹嘴上樓。

走到夢公桌前,看到茶喝完了,饅頭卻只吃了一半,一袋小魚乾炒花生,幾乎沒動。他看到我,淡淡一笑道:「虧你想得出,小魚乾花生配饅頭,真是人間美味,非常合我胃口,要留下一點,晚上吃。」

他停頓了一會兒,話鋒一轉,認真補充聲明,「我怕中午吃得太飽,等一下聽課打瞌睡」,說著說著手掌用力朝桌面一拍,「那就糟了!」

一顆蘋果的滋味

大學畢業後,入軍服役前,我得空專程由基隆到臺北去看夢公先生,與他作別。臨出門,看到飯桌上,有一盒進口的大蘋果,便包了一顆,準備奉先生嘗鮮。當年臺灣,不產蘋果,有之,都是外國進口,稀奇珍貴無比,只有在大病住院的時候,才可能吃到。黃春明有短篇小說〈蘋果的滋味〉(1972),可以為證。

見面後,他拿著大蘋果,眉頭微皺,觀色聞香,說:「真是好蘋果,剛才想起一句『我心中有猛虎細嗅薔薇』,但忘了是誰的句子?」我不假思索,立刻像學生答題般回道:「In me the tiger sniffs the rose,是英國一次世界大戰時青年名詩人薩松(Siegfried Sassoon, 1886-1967)的妙句,出自他的名詩〈過去現在未來聚此身〉(In me, past, present, future meet),余光中《英詩譯註》,有譯文。」

夢公拍掌大笑道:「你看看,嘴邊的名字,說忘就忘,這可是早衰的徵兆。」當年先生不過五十出頭,比我父親小兩歲,如今看來,可謂正值盛年。可是在老派人士的眼裡,則大可以正式稱老了。然而先生自謙,總以老弟稱我,要我改口以兄相稱,我試了幾次,總覺不妥,仍以先生或夢公稱呼,方覺順當。

五、六十年代的現代詩人,因無機會出國,又多半在軍中,閉悶鬱塞,情志難通,於是寫詩時,喜歡引用西洋詞語典故,後來甚至擴展至電影故事與對白,為自己多開幾扇可以自由想像飛翔的窗口。這一新發展,倒是變相的繼承了五四的老傳統,遠自王獨清、李金髮,近至紀弦、覃子豪,莫不如此。

《六十年代詩選》中有許多名詩,多半是在閱讀中譯小說與劇本時,汲取到的靈感,於是尋章摘句,顛倒變化,模糊情節,剪裁氣氛,忽而倫敦、巴黎,忽而佛羅倫斯、那不勒斯,極盡煙霧幻想之能事,若無知情人士出來做「鄭箋」,這些詩中的迷語密碼以及誤讀渲染,是斷斷難以索解的。

我曾在文學院紅樓教室中,面對面與夢公一起箋注他的名詩〈豹〉,得到的注解,簡直匪夷所思,忽而美、日小說電影,忽而釋典、二十四史,逐條寫來,比原詩硬是要長上好幾倍。

不過,隨著臺灣七十年代的外貿開放,陽光一照,煙霧自散,這陣風氣,也就一去不回,這類的現代詩,當然頓成絕響,徒令許多人唏噓、遺憾、懷念不已。就像大量開放進口的蘋果一樣,滿地皆是,毫不稀奇,而過去吃出的好滋味,也再難重溫。

後來在虎尾服役,自己也終於嘗到了閉悶鬱塞,情志難通的滋味。所幸夢公先生不時寄來贈書,慰我枯索寂寞之情。其中印象最深刻的就是方旗的《哀歌二三》。而更千載難逢的是,天才詩人李男,碰巧分發到我們連隊裡受訓,也有機會與我一起,沾溉夢公德澤,兩人在友朋之樂外,於詩法上獲益良多,成為終生至友,欣喜自然不在話下。

退伍後,出國前,我在臺北民權東路外貿公司上班,忙於負責接待處理歐美進口商的訪價訂貨事宜;距離武昌街越來越近之後,拜訪孤獨國的次數反倒越來越少,所幸寫詩的旺盛火力,絲毫未減,而且正在準備出版我的處女詩集《吃西瓜的方法》,沒有辱沒先生的教誨。

一日,提著黑色○○七手提箱的我,路過武昌街,不自覺的就走到夢公面前,不待讓座,自顧自的,我在矮板凳上坐了下來,免得他又讓我彆拗的坐上高的。久未見面,當然是先問近況再問新書,夢公為我挑了幾本,正要用麻繩綑上,忽然嘆了一口氣說:「上次你送的蘋果,我一直捨不得吃,放這放那,光是聞其香氣,就很滿足。」

他把手中的書,拍拍整齊,接著說道:「沒想到,一天,我洗手洗臉,換好衣服,準備好好享用時,發現,蘋果已經完全壞了,就剩下一層薄薄的紅色表皮」。

《天下第一巷》

我的「敵人」梁實秋先生──篇寫了一半的紀念文

一、從二十七年前開始

「梁實秋先生是我的敵人!」

這是我在梁先生七十五歲生日宴上發言時的開場白。那天,財神酒店裡,梁先生的門生故舊,濟濟一堂,溫馨又熱烈的為梁翁祝壽,大家紛紛獻辭,場面十分感人。在眾多前輩高人之前,本來輪不到我來說話。但是主席余光中先生點名,說我是當日與會者,最年輕的一個,理當發表一點感想助興。美意當前,我不好過份推辭,便大膽的站了起來。沒想到,一開口,竟然是這麼一句話。大家聽了,固然是面面相覷,不知如何是好。就連我自己,也是心頭一愣,不得不急急忙忙的,加以解釋了起來。

「打從我念初中一年級開始,也就是民國四十九年,便與梁先生在英語課上結了『仇』。當時學校採用的課本是遠東版的初級英文,封面上大大的印著『梁實秋主編』五個大字。放學回家,到書店裡去買中學適用的遠東版最新英漢字典,上面印的還是『梁實秋主編』幾個大字。就這樣,從初中念到高中,六年英文讀下來,大考小考模擬考外加大專聯考,翻來覆去,每日總少不了要與『梁實秋』三個字為伍,直念得我頭昏腦脹,咬牙切齒,連作夢都在考英文。」不解釋還罷,一解釋,反而更糟,真是越描越黑了。

「不過,上大學之後,事情便開始有了變化。我考上的是輔仁大學英文系。才念大一,便迷上了莎士比亞的警句妙語,明喻暗喻,覺得新奇無比。這時候,梁先生所譯的莎士比亞,註解詳盡,意思暢達,立刻成了我在莎翁英文大海中的『救生圈』,抱之不放,日夜捧讀,幾乎達到廢寢忘食的地步。一年下來,竟把眼睛給弄近視了。從大二開始,我戴上了眼鏡。人家笑我,高中三年,都沒有近視,考上了大學,反倒變成了四眼田雞,真是『反常』!」

「我無辭以對,只好說:『這都是梁實秋害的。』」

接下來,我話鋒一轉,開始講我與梁先生「化敵為友」的經過,把前面那些「語不驚人死不休」的話,一一化解,轉危為安,使大家心中為之一寬。而梁先生則始終面帶微笑的坐在壽星席上,看我這個後生晚輩,耍嘴皮子,絲毫不以為忤。

事後,梁先生淡淡的對我說:「你們湖南湘潭人公開與我為『敵』,不是第一次了。」說罷,莞爾一笑,大有「談笑間,強虜灰飛煙滅」的味道。我知道他是指剛剛去世不久的毛澤東。毛在「延安文藝座談會」上點名批判梁先生,早已是天下皆知的事情了。

二、從十五年前開始

民國六十年,我從軍中退伍,在貿易公司上班,專辦成衣雜貨外銷。那個時候,是台灣外銷景氣最旺的一刻,公司大賺其錢,我也連連加薪,真可謂形勢一片大好。然而,當時的我,除了工作賺錢外,心思全都放在第一本詩集《吃西瓜的方法》上,希望在詩集出版後,出國去念比較文學,繼續在文學藝術上求精進。

那年秋天,余光中先生剛從美國回來,對國內詩壇的發展十分關心,對年輕詩人的鼓勵更是不遺餘力。旅行遷居的勞頓尚未完全消除,他便在百忙之中,抽空約見青年詩人,交換對詩的看法及心得,興致高昂,神采飛揚。

言談之間,我不但表示了我對新詩發展的看法,同時也以一個英文系畢業生的身份,吐露了我對自己未來的抱負。

「在英文系的前輩之中,我最佩服的就是梁實秋先生。我的理由有三。第一是他能在研讀教授外文之餘,選擇自己所喜愛的文學名家,翻譯他的全集。第二是他能積極介入文壇,在自己專精的領域中,發表深刻中肯的見解,成為時代浪潮裡的中流砥柱。第三是除了學術功力外,他還有創作才能,為中國新文學在散文方面,開拓了一片新天地,自成一家,精采動人。我真希望能在出國之前,拜訪這位英文系的老前輩,當面請益,比如今後求學的指南,並完成我面謁一代散文大師的宿願。」當時我尚未察覺,梁先生還精於書畫,行書宗米趙,繪畫擅寒梅,不然一定要加上這第四項理由。

余先生聽了我的話,頗有同感。他說:「梁先生除了在學術及創作上,值得我們效法之外;在做人處事上,亦足為後學表率,這麼多年來,他堅守教育崗位,從不做出仕的念頭,有為有守,實在是我們這一代讀書人的好榜樣。我已有多年未得空去探望他,現在回國了,理當去看看,問候一下。你如有意,我們可以約個時間,一同去。」

過了不久,余先生來信通知,說是已經約好了日子,是二月十九日,農曆正月初五,時間是下午四時。

記得當時梁先生住的地方離師大不遠,水泥造的圍牆,苔痕點點,淡綠色的大門,油漆斑駁,他親自應門,引我們走過一小段花徑,進入一間獨幢單層的小洋房。大家在套有沙發罩的大椅子上坐定後,便開始海闊天空的聊了起來。

梁先生知道我是英文系的畢業生後,便起身進入書房,捧出了兩本書來。一本是美國女詩人愛密麗迪金蓀(Emily Elizabeth Dickinson,1830-1886) 的詩選,由迪金蓀權威強森 (Thomas Johnson)編纂,是難得的善本。梁先生笑著對我說:「我在報上看過你一兩首小詩,還留有剪報,這部詩選,你想必用得著,就留著做個紀念吧!」說罷,他拿起鋼筆,鄭重的在扉頁題上了我的名字。

另一本是《文字新詮》,紅皮精裝一大冊,燙金的封面,氣勢不凡。余先生有點驚訝的問:「前幾天在中央日報上,看到梁先生為此書寫的序,但卻沒有提及作者,不知何故?」梁先生笑道:「這是陳獨秀的遺作,三十年前,抗戰初期,陳被共黨排擠,落魄重慶,中央收留他,在教育部得一閒差。陳的門生故舊甚多,想要接濟,他拒不接受。後以此書稿,交給國立編譯館,得稿六千元,以為餬口。」他感慨的說:「陳乃一介傳統書生,年紀比胡適之、瞿秋白都大,政治上則近乎『托派』,實非政治中人。以他這樣背景,當然與共產黨格格不入。他晚年在重慶,已大悟前非,傾向民主了。」

「這本書,實在寫得好!」梁先生繼續說道:「雖然其中有些觀點仍源於唯物論,但論證精詳,見解通達,是其生平傑作,最能展示他的舊學根柢。事隔多年,我認為這部稿子,仍有價值出版,在我有生之年,總算了了一樁心事。」

接著,他話頭一轉,有一點淒涼的說:「這幾年來寫文章,寫來寫去,都寫的是一些老朋友。不過,我有一個原則,那就是死了才寫,不死不寫。前些日子,我寫了謝冰心,以為她已經死了,追懷了一番。不料近來凌叔華來信,說有人在大陸看過她。」「不過,既然寫了,也就不便忙著更改。」梁先生幽默的說:「以後總是要死的。」我想,於國內開放大陸探親的此刻,冰心在北京聽到這段話,一定是感觸良多,啼笑皆非的。(謝冰心於1999年初謝世。)

梁先生知道我是在青島出生的,頓時興起了許多回憶:「我當時在青島大學做外文系主任,聞一多做中文系主任。有一天,有一位山東戲劇學校的校長,來青大找我,說是有一女學生父母雙亡,為親友迫下戲班,情況可憐,請我幫忙,替她在大學裡找一個半工半讀的差事。我答應了,見了那女生,說是叫李平平,也就是後來大名鼎鼎的『江青』。」

「江青在青大做了一陣圖書館的書卡抄寫員,後來認識了俞大維的姪子,不久便同居了。在戲劇學校畢業後,她到延安去勞軍。別人都穿得很樸素,只有江青一身華麗的打扮。毛澤東問她為何如此。她答曰:『我這是帝國資本主義下後方的現身說法。』毛聽了,大樂,認為答得好。」

談著談著,時間已晚。余先生與我準備告辭,難得梁先生談興正濃,叫我們多坐一會兒。他說:「這幾年,下午五時過後,便不出門。晚餐之後,九時入睡。不久前,孟瑤票戲,一票五百,送來兩張。起先說是要賣,後來看我沒有動靜,才改為送。我對平劇,興趣不大,更何況是孟瑤的戲。只好問她幾點開鑼,她答說是晚上七點。我便說:『我下午五時後,便不出門,九時入睡,根本無法去看好的戲。你如一定要我看,那只有一個法子,那就是到我家裡來演。如果辦不到,那這兩張戲票,只有送給能去的囉!』」我們聽了,哈哈大笑,順勢起立,告辭出門。

梁先生客氣的送我們到門口,他一邊走,一邊自己埋怨自己:「都怪我自己訂下這本寫中文《英國文學史》的計畫。本來以為輕鬆容易,沒想到一下筆,才知道為學之不足,害得我天天要給自己惡補。早知如此,應該四十歲時,就開始寫了。如今我已經七十多了,不知何時才能寫完。」

此時,天色已完全黑了下來,巷口的路燈,暗暗的亮著;冬天的風,冷冷的吹著。梁先生扶著大門,說我的名字羅青,使他想起了夏菁;想起了多年前與夏菁桐油阿里山的事。他說:「大家都講,阿里山的日出如何如何!我與夏菁興沖沖地跑了去,卻覺得也沒有什麼。」說著說著,他在風中扶了一下衣領。

「現在回想起來,只記得阿里山上,冷得不得了,被子太短,沒法蓋,抽水馬桶也沒有,十分不習慣。」「而且!」梁先生頓了頓:「也沒有看到日出!」

註:

十月初(民國七十六年),余光中先生來電話,說梁實秋先生八十六歲的生日快到了,他準備為梁先生編一本感性的祝壽文集,在生日當天,獻給他,希望我能夠寫一篇文章,記敘一些與梁先生交遊的往事;並且強調,事不宜遲,最好能在十月十五日交稿。

梁先生為人風趣,學問淵博,與我這個晚輩相交,自在悠遊,常常忘年。十幾年來,從他口中聽到過不少妙事軼聞,多半雋永可傳,每次拜訪他老人家,都是如坐春風,二、三個鐘頭,一晃而過。我早就想為文記敘,公諸於世。現在機會來了,當然不可放過,便在電話上一口答應下來。心想,這個題目,只要坐下來,三五千字,是一揮而就,頃刻可以成篇的。

於是,我便開始計畫,如何把與梁先生交往的情形,生動的記錄下來。我第一次見梁先生的面,是在十五年前。但在此之前,也就是二十七年前,從我上初中開始,「梁實秋」三個字,幾乎是我每日必須面對的。因為它不但印在我的初高中英語教課書上,而且也印在我念大學時片刻不離的英漢字典上。因此,我便決定從二十七年前,我第一次看到「梁實秋」三個字開始寫起,然後再寫十五年前,十四年前,十二年前……等,一路寫下來。

不料,當我寫完十五年前第一次與余光中先生聯袂同訪梁先生的經過之後,便忽然停筆,寫不下去了。一直拖到十月底,還是無法終篇。

心中正在為此納悶的時候,梁先生不幸病故的消息,出人意料之外的傳來,時間是十一月三日,政府開放大陸探親的第二天。他本來可以有機會回到他文章中、口頭上,常常提到的北平,去看看老家親人,看看他多年未見的女兒。可惜天意往往難從人願,時間總是冷漠無情。這就好像他上阿里山的經驗一樣,期待跋涉了半天,但卻沒有看到日出。

《試按上帝的電鈴》

高板凳與矮板凳(節錄)

──懷詩人周夢蝶

一個饅頭的滋味

第一次在孤獨國書攤買到的詩集一疊,到現在還有印象,其中有余光中的《在冷戰的年代》、管管的《請坐月亮請坐》、方莘的《膜拜》、敻虹的《金蛹》、金軍的《碑》與《歌北方》,還有巴壺天的《藝海微瀾》。以後到夢公先生處買書,大多都沿用同一模式,他見我來了,便在高圓凳的十字腿架上,抽出一疊事先用麻繩捆好的書,交給我。我也從不挑選,照單付錢全收。有時,夢公記憶有誤,書有重複,我也樂於多藏副本,以備日後轉贈同好。例如方莘的《膜拜》,我先...

作者序

《天下第一巷》

〔代序〕天下第一巷(節錄)

一九七四年秋,二十六歲的我,結束留美學業,取道歐洲,環遊世界,返回台灣,開始定居於台北大安區,在敦化南路351巷內,開展我的藝文學術生涯。就是在這條巷子裡,我遇到了「我的時代」以及「我們的時代」,一個意氣風發談笑風生,千年難的一遇的「人才紅利時代」。

我隨父母於1949年初春搭乘太平輪到基隆,先是南下住在高雄鳳山大寮,旋又遷至淡水,轉往台北。一年多後,又回到基隆落腳,在雨港一路由幼稚園小學念到初中高中,直到進入新莊輔仁大學後,才離開基隆,回到台北,常常在士林、中正、中山、萬華、大安區遊走玩耍,幾乎成了半個台北人。

我去美國留學後,父親從基隆船務公司退休,看到大安區敦化南路351巷內,由港商出資沈祖海建築師事務所設計的怡安大廈,是當時少有的二丁掛七層電梯車庫公寓建築,十分鍾意,因此決定移居台北,入住大廈東棟。

在此以前,我在大安區的活動,多半在和平東路師大附近及新生南路國際學舍(現在的大安森林公園)一帶,忠孝東路與敦化南路之間,還是蕉林稻田與園藝花圃錯雜的郊區,常有水牛出沒。沒想到數年不見,聯結敦化南北路的復旦橋東西兩側,出現了頂好商圈,龍門畫廊,後來又有了金石堂書店、誠品書店、建宏書局(三民書局)與阿波羅畫廊群,一派欣欣向榮的氣象,引來許多作家詩人畫家,紛紛聚居於此。他們泰半都是一九四九年後,自中原各省流寓台北的人才,為明鄭至今三百五十年以還所僅見,人數之眾,品類之廣,亦為永嘉、靖康以來所未有。我就在這樣的環境中,一住三十年,享盡師長友朋問道學藝之樂,亦閱盡人間滄桑世事變幻之奇。

兒子老子楊興生

油畫家兼龍門畫廊創辦人楊興生(1938-2013),則住我隔壁的一排四樓公寓裡。老楊出生於江西,長我十歲,是師大美術系的高材生,曾留學美國唸藝術研究所,但卻陰錯陽差開了畫廊,習得了洋人賣畫賺錢的法門。他在我返台定居的第二年,在頂好商圈創辦了龍門畫廊,把當時畫框、畫店、倉庫式畫廊,提升三級,成為台灣最早的美式「新銳藝術發表」的商業畫廊,讓傑出畫家每兩三年有固定場所發表最新實驗力作。此一創舉,為中國歷朝歷代所無,老楊功在畫壇,必須載入史冊。我常在巷口的美利堅麵包店遇到他,汗衫短褲藍白拖,亂頭鬍渣香菸叼,十足藝術叛徒的模樣。

一日,我在他家門口看到他,蹲在公寓進門的台階上抽菸,便好奇的上前寒暄。他跟我搖搖頭,嘆口氣說,沒辦法,上初中的兒子回來跟我住啦,不讓抽菸,只好在這裡躲一躲囉。我聽了啼笑皆非,只好調侃的厲聲道:「反了反了,兒子居然管起老子來了! 這像話嗎? 」沒想到,平時瀟灑的老楊,居然苦著一張臉,兩手一攤,向我訴起苦來:

太太在美國,兒子從小隨外公住。他外公是留英的,完全是英國式教育,把兒子訓練成一個小紳士,早上起來,刷牙洗臉,打扮得整整齊齊,才正經八百的來吃早餐,就差沒打領帶。男人嘛,你知道,在自己家裡,可以隨便一點,穿件內褲,就可以坐在客廳看電視,喝點啤酒,把腳放在茶几上,放鬆一下。這些都是不行的,常常挨他斥責說,像什麼樣子,趕快把衣服穿好,坐好,訓導主任似的,弄得我坐也不是,站也不是,連招幾個朋友打幾圈小牌,都要遭到干涉,簡直是「爸」不聊生,難過極了。

我聞言大笑道:「天不怕地不怕,你老楊也有今天,真是一物降一物,這個兒子好,將來肯定孝順,你就等著享福吧。」

果然,老楊晚年,畫室移到淡水,由兒子照顧,生涯直接由「浪子期」一躍,進入「老年期」,過起不菸不酒不賭每天畫畫的規矩生活……。

《天下第一巷》

〔代序〕天下第一巷(節錄)

一九七四年秋,二十六歲的我,結束留美學業,取道歐洲,環遊世界,返回台灣,開始定居於台北大安區,在敦化南路351巷內,開展我的藝文學術生涯。就是在這條巷子裡,我遇到了「我的時代」以及「我們的時代」,一個意氣風發談笑風生,千年難的一遇的「人才紅利時代」。

我隨父母於1949年初春搭乘太平輪到基隆,先是南下住在高雄鳳山大寮,旋又遷至淡水,轉往台北。一年多後,又回到基隆落腳,在雨港一路由幼稚園小學念到初中高中,直到進入新莊輔仁大學後,才離開基隆,回到台北,常常在士林、...

目錄

《試按上帝的電鈴》

〔序〕為現代詩畫鬆綁 余光中

〔前言〕為什麼不請名家寫序?

卷一 天真直率詩無敵

天真直率詩無敵──懷大詩人紀弦

詩之轟炸──俳諧憶紀弦

狼之獨步──焚詩悼紀弦

輓紀弦

卷二 只許一人知

只許一人知──博聞強記妙捷才:懷周策縱先生

歲月裝訂一本書──詩賀策公先生八十生日

卷三 高板凳與矮板凳

高板凳與矮板凳──紀念夢公先生

縫合七寶樓台──箋註一首算是難懂的詩

流水記──江上思夢蝶

深藏──弔孤獨國主

展翅──懷孤獨國主

卷四試按上帝的電鈴

試按上帝的電鈴──憶大詩人羅門

森林是風的鏡子──羅青談羅門

完美是最豪華的的寂寞──羅門金句選導言

我是大詩人──紀念老友羅門

〔附錄〕咽下一枚鐵做的月亮──弔一位青年天才詩人之死

〔後語〕無聲之響

《天下第一巷》

天下第一巷──代序

卷一 天下第一巷

半個文壇在夏府──林海音先生(1918-2001)百歲紀念

果汁先生藍與黑——懷老四大名嘴王藍先生(1922-2003)

怡安車庫一怪客——憶柏楊(1920-2008)

卷二 懷梁實秋(1903-1987)

我的「敵人」梁實秋先生——一篇寫了一半的紀念文

一張畫要了三十年——憶梁實秋與張佛老(1907-2003)

牆裡牆外——懷梁實秋與韓菁清(1931-1994)

卷三 懷鍾鼎文(1914-2012)

格律派最後的護法——紀念一位被忽略遺忘的大詩人

You don’t happy, I don’t buy——憶鼎公先生鍾鼎文

〈雨中的太陽是黑的〉——紀念大詩人鍾鼎文逝世六周年

卷四 懷高陽(1922-1992)

我就是胡雪巖——紀念高陽先生

不知原是此花身——仿高陽釋〈高陽仿義山無題詩〉

立體說詩方法奇——懷高陽先生的「小說詩話」

螳螂捕蟬詞話——憶葉嘉瑩、高陽說《夢窗詞》

卷五 記白先勇(1937-)

緊釘窗戶的人——白先勇二三事

〔後記〕新近燒成的磚瓦

《試按上帝的電鈴》

〔序〕為現代詩畫鬆綁 余光中

〔前言〕為什麼不請名家寫序?

卷一 天真直率詩無敵

天真直率詩無敵──懷大詩人紀弦

詩之轟炸──俳諧憶紀弦

狼之獨步──焚詩悼紀弦

輓紀弦

卷二 只許一人知

只許一人知──博聞強記妙捷才:懷周策縱先生

歲月裝訂一本書──詩賀策公先生八十生日

卷三 高板凳與矮板凳

高板凳與矮板凳──紀念夢公先生

縫合七寶樓台──箋註一首算是難懂的詩

流水記──江上思夢蝶

深藏──弔孤獨國主

展翅──懷孤獨國主

卷四試按上帝的電鈴

試按上帝的電鈴──憶...