【調補五臟篇】

◎甘草 補益五臟+調理氣血

李時珍說:甘草的枝葉像槐,高5、6尺,但葉端微尖而粗澀,好似有白毛,結的果實與相思角相像,成熟時果實自然裂開,子像小扁豆,非常堅硬。

●別名

蜜甘、蜜草、美草、靈通、國老

●營養成分

甘草酸、甘草醇、甘草甜素

●性味

味甘,性平,無毒

●臨床應用

傷寒咽痛,肺熱喉痛,小兒乾瘦,尿中帶血

●醫家調理

《名醫別錄》:溫中下氣,用於煩滿短氣、傷臟咳嗽,並能止渴,通經脈,調氣血,解百藥毒,為九土之精,可調和72種礦石藥及1200種草藥。

隋唐名醫‧甄權:除腹中脹滿、冷痛,能補益五臟,治療驚癇、腎氣不足的陽萎,婦人血淋腰痛。

《日華諸家本草》:可安魂定魄,並進補勞傷、虛損,治療驚悸、煩悶、健忘等症,通九竅,利血脈,益精養氣,壯筋骨。

●草本良品嚴選

甘草的枝葉像槐,高5、6尺,葉端微尖而粗澀,似有白毛,結的果實與相思角相像,成熟時果實自然裂開,子像小扁豆,非常堅硬。現在的人只以粗大、結緊、斷紋者為佳,稱為「粉草」。質輕、空虛、細小的,其功用都不如粉草。

●養生廚房

黃耆甘草魚湯 補氣益血+強筋壯陽

材料:氣補血+

虱目魚肚1片,芹菜少許,鹽、太白粉各適量,防風、甘草各5克,白朮10克,紅棗3顆,黃耆9克

作法:

將虱目魚肚洗淨後切段,放少許太白粉,輕輕攪拌均勻,醃漬20分鐘,備用。藥材洗淨、瀝乾,備用。鍋子倒入清水,將藥材與虱目魚肚一起熬煮,用大火煮沸,再轉小火續熬至味出時,放適量鹽調味,起鍋前加入芹菜即可。

●形態特徵

枝葉像槐,葉端微尖而粗澀,似有白毛,子像小扁豆,非常堅硬。

●功效

益氣補中,清熱解毒,祛痰止咳,緩急止痛,調和藥性。

●趣味小傳說

西漢時期,在一個山村裡有位草藥郎中,一天,郎中外出給鄉民治病未歸,家裡來了很多求醫的人。郎中妻子暗自琢磨,丈夫替人看病,不就是那些草藥,她想起灶前有一大堆草棍子,就把這些小棍子切成小片,發給那些來看病的人。過了幾天,好幾個人拎了禮物來答謝草藥郎中,說吃了他留下的藥,病就好了。從那時起,郎中就把「乾草」當作中藥使用,又讓它調和百藥,從此,甘草便一直沿用下來。

●藥理延伸

◆甘草味甘,可緩解各種火毒邪氣,要使藥效到達下焦,必須使用甘草梢。

◆凡是心火乘脾,腹中急痛、腹肌痙攣的患者,宜加倍使用甘草。甘草功能緩急止痛,調和諸藥,可使方中各藥不相衝突。所以,熱藥中加入甘草能緩和熱性,寒藥中加入甘草能緩和寒性,寒熱藥並用時加甘草,能協調寒熱藥的偏性。

◆腹滿嘔吐及嗜酒者患病,不能用甘草。

◆甘草解百藥毒。有服馬頭、巴豆中毒的病人,甘草入腹即解。方書上說,大

豆汁能解百藥毒,經李時珍多次試驗都無效,而加入甘草後則有奇效。

【調養五官篇】

◎人參 安神健脾+明目益智

李時珍說:人參生長時間一長,根會逐漸長成人形,有神,故稱為人蓡、神草。蓡是浸字,有逐漸之意,後世因字繁,簡便起見,便用參、星等字代替。

●別名

黃參、血參、人銜、鬼蓋、神草、土精、地精、海腴、皺面還丹

●性味

味甘,性微寒,無毒

●營養成分

人參皂苷、人參多醣、維生素B群、C

●臨床應用

胸悶心痛,脾胃氣虛,開胃化痰,不易消化,易飢不能食,胃虛噁心或嘔吐有痰,胃寒嘔吐或食入即吐,霍亂吐瀉,煩躁不止,產後便祕,肺虛久咳,鼻血不止,小兒驚癇、瞳斜(眼睛斜向一側),治男女一切虛症,發熱自汗,眩暈頭痛,瘧疾。

●醫家調理

《名醫別錄》

治胃腸虛冷,心腹脹痛,胸脅逆滿,霍亂吐逆。能調中,止消渴,通血脈,破堅積(意即在胃、肝臟以及子宮中所形成的硬塊),增強記憶力。

隋唐名醫‧甄權

主五勞七傷,虛損痰弱,止嘔噦,補五臟六腑,保中守神。消胸中痰,治肺痿及癇疾,冷氣逆上,傷寒不下食,凡體虛、夢多而雜亂者宜加用人參。

《日華諸家本草》

消食開胃,調中治氣。

●本草良品嚴選

人參體實有心,味甘、微帶苦味,餘味無窮。秋冬季採挖的人參堅實,春夏季

採挖的虛軟,與產地不同而有虛實之分無關。人參連皮的色澤黃潤像防風,去皮的堅實色白如粉。而假人參都是用沙參、薺苨、桔梗的根來混充,不可不察。

●養生藥膳

人蔘蛤蜊湯 健脾益胃+強壯身體

材料:

蛤蜊12粒,鮮人參15克,枸杞20克,冷開水4碗

調味料:

蔥末1大匙,鹽1/2小匙,米酒2小匙

作法:

蛤蜊放入清水中吐沙乾淨,備用。鍋中倒入冷開水煮滾,加人參片、枸杞略煮約5分鐘,加入蛤蜊以大火煮滾,最後加調味料,撒上蔥末後即可熄火。

●形態特徵

主根肉質肥大,呈圓柱形紡錘形,長15∼25公分不等,表皮為黃白色。

●功效

大補元氣,寧神益智,益氣生津,補虛扶正,延年益壽。

●藥理延伸

◆甘人參性味甘溫,能補肺中元氣,肺氣旺則四臟之氣皆旺,精自生而形體自盛,這是因肺主氣的緣故。張仲景說:「病人汗後身熱、亡血、脈沉遲者,或下痢身涼,脈微血虛者,並加人參。」而人參得黃耆、甘草,乃甘溫除大熱,瀉陰火,補元氣,又為瘡家聖藥。此外,還有除煩之功。

◆用沙參代替人參,是取沙參的甘味,但人參補五臟之陽,沙參補五臟之陰,其實是有差別的。雖說都是補五臟,但也須各用本臟藥相佐使來引用。

【補氣益虛篇】

◎黃耆 生肌補血+益氣壯骨

李時珍說:耆,長的意思。黃耆色黃,為補藥之長,故名。今通稱為黃耆。

●別名

戴椹、獨椹、芰草、蜀脂、百本、王孫

●營養成分

苷類、黃酮、胺基酸、微量元素

●性味

味甘,性微溫,無毒

●臨床應用

小便不通,氣虛所致小便混濁,各種虛損所致的煩悸焦渴、面色萎黃等,老年人便祕,腸風瀉血,尿血石淋,吐血不止,咳膿咳血,甲疽(嵌甲),胎動不安下黃水,陰汗濕癢。

●醫家調理

南北朝名醫‧徐之才

茯苓相使,惡龜甲、白鮮皮。治虛喘,腎虛耳聾,療寒熱,治癰疽發背。

隋唐名醫‧甄權

白水耆性寒主補,治婦人子宮邪氣,逐五臟間惡血,補男子虛損,五勞消瘦,止渴,腹痛瀉痢。可益氣,利陰氣。

隋唐名醫‧甄權

治虛喘,腎虛耳聾,療寒熱,治癰疽發背。

●本草良品嚴選

黃耆葉似槐葉,但稍微要尖小些,又似蒺藜葉但略微寬大些,青白色。開黃紫色的花,大小如槐花。結尖角樣果實,長約1寸。根長2、3尺,以緊實如箭桿為佳且嫩苗可食用。此外,亦可摘取其果實,於10月下種,以種菜的方法種植即可。人們多將黃耆捶扁,加蜜水燒數次,熟了即可。也有用鹽湯浸潤透,盛在器皿中,在湯碗內蒸熟切片使用。

●養生廚房

黃耆抗老茶 補中益氣+增強免疫

材料:

黃耆、枸杞各18克,西洋參12克,紅棗3粒

作法:

將所有材料放入杯中,沖入適量滾水,略燜約10∼15分鐘,即可飲用。

●形態特徵

呈圓柱形,略扭曲,長20∼60公分,以條粗長、皺紋少、質堅而綿。

●功效

補氣升陽,益衛固表,利水消腫,托瘡生肌。

●藥理延伸

◆甘黃耆甘溫純陽,功用有五:一補各種虛損;二益元氣;三健脾胃;四去肌熱;五排膿止痛,活血生血,內托陰疽(如同西醫的骨與關節結核,或是體質虛者的癰疽),為瘡家聖藥。又說黃耆補五臟虛損,治脈弦自汗,瀉陰火,去虛熱,無汗可用其發汗,有汗則用其止汗。

◆肥胖多汗者宜用黃耆補氣,而面黑形瘦者服用會導致胸滿,應用三拗湯。

◆因防風能制黃耆,故黃耆與防風共用則功效增強,此為相畏而相使的配伍。

【潤腸利尿篇】

◎澤瀉 利尿消腫+降膽固醇

李時珍說:除去水患叫瀉,如澤水之瀉。因禹能治水,所以亦稱澤瀉為「禹孫」。

●別名

水瀉、鵠瀉、及瀉、芒芋、禹孫、水澤、如意花、車苦菜、天鵝蛋、天禿

●營養成分

三萜類,卵磷脂,膽鹼,揮發油

●性味

味甘,性寒,無毒

●臨床應用

水濕腫脹,暑天吐瀉、頭暈、口渴、小便不利、帶下、痰飲停留以及腎陰不足、虛火亢盛等症

●醫家調理

戰國時代名醫‧扁鵲

多服,傷人眼。

南北朝醫學家‧徐之才

與海蛤、文蛤相畏。

《神農本草經》

主風寒濕痹,乳汁不通,能養五臟,益氣力,使人肥健,可消水腫。

隋唐名醫‧甄權

主腎虛遺精、滑精,治五淋,利膀胱熱,能宣通水道。

●本草良品嚴選

澤瀉亦有一名「禹孫」,因禹能治水,故稱。澤瀉生於汝南沼澤地,5月採葉,8月採根,9月採實,必須要陰乾才可使用。因為澤瀉易壞、遭蟲蛀,故須密封保存。此外,山東、河南、陜西、江淮都有澤瀉,其中以漢中生產為佳。其春天生苗,多在淺水中,葉像牛舌,獨莖而長。秋末採根,晒乾即可使用。

●養生廚房

六味地黃雞湯 減脂強身+補肝益腎

材料:

澤瀉、山茱萸、山藥、丹皮、茯苓各10克、紅棗8顆,熟地黃25克,雞腿1隻

作法:

雞腿洗淨,剁成塊,放沸水中汆燙,撈出,備用;藥材沖洗乾淨,備用。將雞腿和所有藥材盛入燉鍋中,加6碗水以大火煮開。煮沸後,轉小火慢燉30分鐘即可。

●形態特徵

澤瀉的沉水葉為條形或披針形;而挺水葉則呈寬披針形、橢圓形或卵形。地下莖呈球形或卵圓形,密生多數鬚根。花叢自葉叢中生出,為大型輪生狀的同錐花序,小花梗長短不一。

●功效

利小便,清濕熱。

●藥理延伸

◆入腎經,去舊水,養新水,利小便,消腫脹,能滲泄止渴。

◆利水,治心下水痞(因水氣上逆所造成的氣機不順)。滲濕熱,行痰飲,止嘔吐瀉痢,疝痛腳氣。

◆澤瀉是除濕的聖藥,入腎經,可治小便淋瀝,去陰部潮濕,但若無此病服用,恐會使人眼盲。

◆頭暈耳虛鳴,筋骨攣縮,通小腸,止尿血,主難產,補女人血海,使人有子。

◆補虛損五勞,除五臟氣血阻塞不順暢的症狀,起陰氣,止泄精、消渴、淋瀝,逐膀胱三焦停水。

【止咳化痰篇】

◎桔梗 補勞養氣+療咽喉痛

李時珍說:此草之根結實而梗直,所以叫桔梗。

●別名

白藥、梗草

●營養成分

維生素B群、C、葡萄糖

●性味

味辛,性微溫,有小毒

●臨床應用

胸滿不痛,陰陽不和所致傷寒腹脹,肺癰咳嗽(胸滿振寒,脈數咽乾,痰濁腥臭),喉痹,蛀牙腫痛,牙疳(牙齦潰瘍出血)臭爛。

●醫家調理

南朝醫學家‧李時珍

應以味苦、辛,性平為妥。

《名醫別錄》

利五臟腸胃,補血氣,除寒熱風痹,溫中消穀,療咽喉痛,除蠱毒。

隋唐名醫‧甄權

治下痢,破血行氣,消積聚、痰涎,去肺熱氣促嗽逆,主中惡以及小兒驚癇。

●本草良品嚴選

桔梗根的大小像小指,呈黃白色,春季長苗,莖高1尺多,葉呈長橢圓形,4葉對生,嫩時亦可煮來食用。夏天開紫碧色小花,形似牽牛花,秋後結籽。8月採根,根為實心,像蜀葵根;其莖細,色青;葉小,為青色,像菊。刮去桔梗根表面浮皮,用淘米水浸一夜,切片微炒後可入藥用。

●養生廚房

補腎烏雞湯 溫中健脾+補血益腎

材料:

熟地20克,山藥15克,丹皮、茯苓、澤瀉、山茱萸、桔梗各10克,車前子、牛膝各7.5克,附子5克,烏骨雞腿1隻

調味料:

鹽適量

作法:

將烏骨雞腿洗淨,剁塊,放入沸水汆燙,去除血水;將烏骨雞腿及所有藥材盛入鍋中,加適量水至蓋過所有材料。大火煮沸,轉小火續煮40分鐘左右即可。

●形態特徵

根呈長紡錘形,長6∼20公分,表面為淡黃白色,有扭轉縱溝及橫長皮孔斑痕。

●功效

宣肺,利咽,祛痰,排膿。

●趣味小傳說

在朝鮮,相傳「桔梗」是1位女孩的名字。當時的地主抓她以抵債,其情人因憤怒砍死地主,結果被關進監牢,女孩因此悲痛而死,臨終前,她還要求葬在青年砍柴必經的山路上。到了第2年春天,她的墳上開出紫色小花,人們稱其桔梗花,並編成歌曲傳唱,讚美少女純真的愛情。由於朝鮮婦女平日按習俗不得出門,每年春天她們結伴上山挖桔梗時,都會唱這首歌以表達外出的愉快心情。《桔梗謠》音樂輕快明朗,故生動地塑造了朝鮮女孩勤勞活潑的形象。

●藥理延伸

◆乾咳為痰火之邪鬱在肺中,宜用苦桔梗開鬱。痢疾腹痛為肺氣鬱在大腸,也宜先用苦桔梗開鬱,後用治痢藥。因桔梗能升提氣血,所以治氣分藥中適宜使用。

◆利竅,除肺部風熱,清利頭目,利咽喉。治療胸膈滯氣及疼痛,除鼻塞。

【解毒止痛篇】

◎細辛 祛風散寒+通竅止痛

李時珍說:按沈括《夢溪筆談》所說,細辛出自華山,極細而直,柔韌,味極辛,嚼之習習如椒而更甚於椒。

●別名

小辛、少辛

●營養成分

揮發油,細辛素,甲基可香酚,黃樟醚,優葛縷酮

●性味

味辛,性溫,無毒

●臨床應用

中風突然昏倒、不省人事,虛寒嘔噦、飲食不下,小兒客忤所致面青、口不能言,或驚啼不止,口舌生瘡,口臭齦齒腫痛、潰爛,鼻中息肉,各種耳聾。

●醫家調理

《神農本草經》

治咳逆上氣,頭痛腦動,關節拘攣,風濕痹痛死肌。久服明目利九竅,輕身延年。

《名醫別錄》

能溫中下氣,破痰利水道,開胸中滯結,除喉痹、鼻息肉,治鼻不聞香臭,下乳結,治汗不出,血不行,能安五臟,益肝膽,通精氣。

南朝醫學家‧陶弘景

含之能去口臭。

明朝醫學家‧李時珍

治口舌生瘡。

●本草良品嚴選

細辛生於華陰山谷,2月、8月採根陰乾。而東陽臨海所產的細辛質量比較好,但味辛烈,不及華陰、高麗所產,使用時須去除頭節。《博物志》記載,杜衡亂細辛,自古已然。大抵能與細辛混淆者,不止杜衡,故應從根苗、色味來仔細辨別。葉像小葵,柔莖細根,直而色紫,味極辛的是細辛。葉像馬蹄,莖微粗,根彎曲而呈黃白色,味也辛的是杜衡。故挑選細辛時,不可不察。

●養生廚房

細辛菟絲粥 止痛散寒+袪風通竅

材料:

菟絲子、香菇各15克,細辛5克,白米100克

調味料:

白糖適量

作法:

將菟絲子洗淨後搗碎,和細辛水煎去渣取汁,用該汁煮粥,加點香菇味道更好,粥熟時加白糖調勻即可。

●形態特徵

多年生草本,有細長芳香的根狀莖。花單生葉腋,貼近地面,常為紫色,呈鐘形。

●功效

祛風散寒,通竅止痛,溫肺化飲。

●藥理延伸

◆南北朝名醫徐之才說:「細辛與曾青、棗根相使。與當歸、芍藥、白芷、川芎、丹皮、槁本、甘草同用,治婦科疾病;與決明子、鯉魚膽、青羊肝同用,治目痛。

◆細辛惡黃耆、狼毒、山茱萸。忌生菜。治頭面風痛,不可缺少細辛。

◆潤肝燥,治督脈為病,脊僵而厥(因脊椎骨部筋脈、肌肉僵硬,身體不能前俯而暈厥等症)。

◆添膽氣,治咳嗽,去皮風濕癢,療見風流淚,除牙痛,血閉,婦人血瀝腰痛。

| FindBook |

有 5 項符合

中藥材養生寶典的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 323 |

藥材/藥方 |

$ 342 |

藥材/草藥圖鑑 |

$ 342 |

葯物及治療 |

$ 342 |

中醫 |

$ 342 |

Health Fitness & Dieting |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

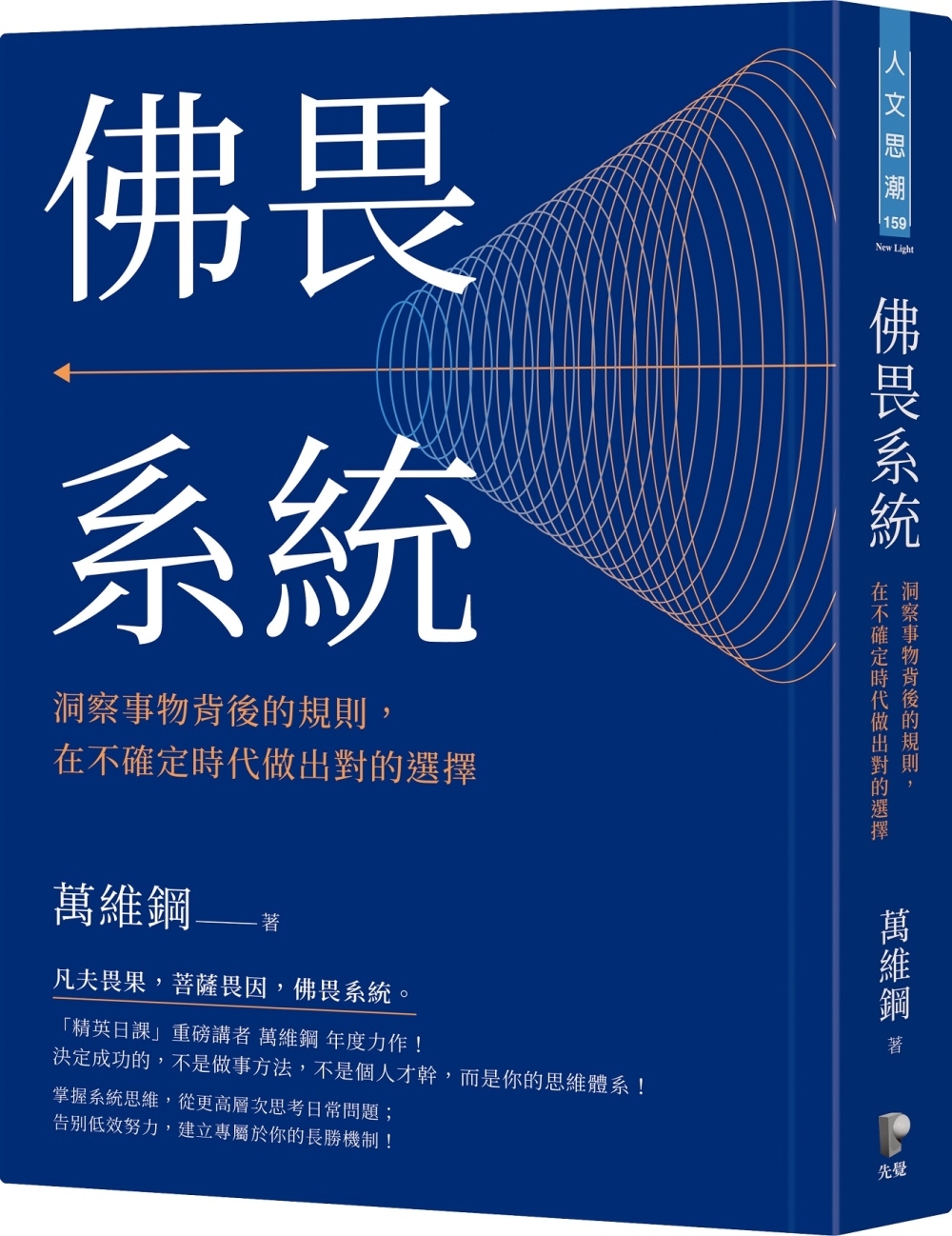

圖書名稱:中藥材養生寶典

●本書依《本草綱目》精選85種日常生活中最常用的中藥蔬果,介紹其屬性、主治病症、所含營養成分、挑選方法,和相互搭配以達到保養身體的方法,並附上精美手繪彩圖,以圖解方式說明蔬果各部位的藥效。

●嚴選上百道常見養生藥膳,簡單易做,以「食補」啟動身體自癒力。

本書特色

●藥材適用症速查表:針對常見病症精選適用藥材,並按頁碼順序排列,是無病養生,有病對症下藥的中藥指南

●9大養生保健中藥蔬果:介紹蔬果功效和食用方法,輕鬆吃出青春活力

●私房養生藥膳:提供在家就能自製健康又美味的食補藥膳

作者簡介:

李健 醫師

●南京醫科大學臨床醫學系學士

●皮膚科&美容專業科副主任醫師

●甘肅省酒泉市中國石油玉門油田醫院醫師

李健醫師出身傳統中醫世家,具備豐富的中醫藥知識。從南京醫科大學畢業之後,多年來致力於中醫保健、食療養生等方面的研究。

章節試閱

【調補五臟篇】

◎甘草 補益五臟+調理氣血

李時珍說:甘草的枝葉像槐,高5、6尺,但葉端微尖而粗澀,好似有白毛,結的果實與相思角相像,成熟時果實自然裂開,子像小扁豆,非常堅硬。

●別名

蜜甘、蜜草、美草、靈通、國老

●營養成分

甘草酸、甘草醇、甘草甜素

●性味

味甘,性平,無毒

●臨床應用

傷寒咽痛,肺熱喉痛,小兒乾瘦,尿中帶血

●醫家調理

《名醫別錄》:溫中下氣,用於煩滿短氣、傷臟咳嗽,並能止渴,通經脈,調氣血,解百藥毒,為九土之精,可調和72種礦石藥及1200種草藥。

隋唐名醫‧甄權:除腹中脹滿、冷...

◎甘草 補益五臟+調理氣血

李時珍說:甘草的枝葉像槐,高5、6尺,但葉端微尖而粗澀,好似有白毛,結的果實與相思角相像,成熟時果實自然裂開,子像小扁豆,非常堅硬。

●別名

蜜甘、蜜草、美草、靈通、國老

●營養成分

甘草酸、甘草醇、甘草甜素

●性味

味甘,性平,無毒

●臨床應用

傷寒咽痛,肺熱喉痛,小兒乾瘦,尿中帶血

●醫家調理

《名醫別錄》:溫中下氣,用於煩滿短氣、傷臟咳嗽,並能止渴,通經脈,調氣血,解百藥毒,為九土之精,可調和72種礦石藥及1200種草藥。

隋唐名醫‧甄權:除腹中脹滿、冷...

顯示全部內容

作者序

前言

神奇中藥的養生智慧

中藥是東方傳統的智慧結晶,也是中華民族最高的哲學智慧,它包含了以人為小宇宙的現代觀念,結合陰陽五行互生互長的道理,以天然的植物,利用其成分、屬性,互相搭配成養生保健的好方法,甚至以此滋養自己與家人。補者,補其所不足也。養者,栽培之,將護之。使得生遂條達,而不受疾病之患也。

現在養生風大為流行,食補已經是一種趨勢,中醫所強調的「藥食同源」,就是在吸取中藥蔬果的營養物質,進而達到延年益壽,保養生命,增強體質,預防疾病的目的,也就是用最天然的植物和方法,照顧自己的身體,符...

神奇中藥的養生智慧

中藥是東方傳統的智慧結晶,也是中華民族最高的哲學智慧,它包含了以人為小宇宙的現代觀念,結合陰陽五行互生互長的道理,以天然的植物,利用其成分、屬性,互相搭配成養生保健的好方法,甚至以此滋養自己與家人。補者,補其所不足也。養者,栽培之,將護之。使得生遂條達,而不受疾病之患也。

現在養生風大為流行,食補已經是一種趨勢,中醫所強調的「藥食同源」,就是在吸取中藥蔬果的營養物質,進而達到延年益壽,保養生命,增強體質,預防疾病的目的,也就是用最天然的植物和方法,照顧自己的身體,符...

顯示全部內容

目錄

導讀

藥材適用症速查表

養生保健9大中藥蔬果

第一章 中藥知識入門 藥方組方原則「君、臣、佐使」

中藥氣味有陰陽

中藥五味的宜忌

藥方的組成變化

中草藥的鑑別

中藥煎煮及服用

第二章 調補五臟篇

甘草 補益五臟+調理氣血

白朮 止汗止嘔+幫助消化

芍藥 通利血脈+補腎益氣

草豆蔻 調中補胃+治療嘔吐

肉豆蔻 暖胃除痰+促進食慾

知母 清心除熱+生津潤燥

香附 鎮痛解熱+潤澤肌膚

茉莉 潤燥利濕+清熱解表

藿香 開胃止吐+化濕解暑

菊花 祛風除濕+益肝補陰

芭蕉 止渴潤肺+解悶止暈

麥門冬 調養脾...

藥材適用症速查表

養生保健9大中藥蔬果

第一章 中藥知識入門 藥方組方原則「君、臣、佐使」

中藥氣味有陰陽

中藥五味的宜忌

藥方的組成變化

中草藥的鑑別

中藥煎煮及服用

第二章 調補五臟篇

甘草 補益五臟+調理氣血

白朮 止汗止嘔+幫助消化

芍藥 通利血脈+補腎益氣

草豆蔻 調中補胃+治療嘔吐

肉豆蔻 暖胃除痰+促進食慾

知母 清心除熱+生津潤燥

香附 鎮痛解熱+潤澤肌膚

茉莉 潤燥利濕+清熱解表

藿香 開胃止吐+化濕解暑

菊花 祛風除濕+益肝補陰

芭蕉 止渴潤肺+解悶止暈

麥門冬 調養脾...

顯示全部內容

|