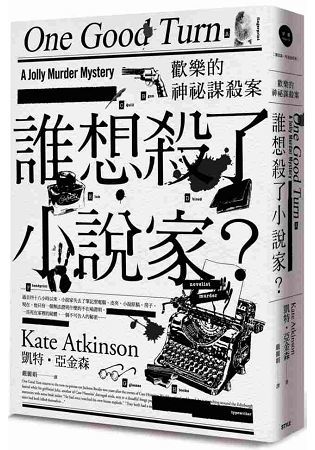

《晚報》頭條:本地作家慘遭謀殺!

*「一本令人上癮到顫抖的小說!」──《泰晤士報》

*英國BBC影集《塵封舊案》原著系列小說、版權狂售20餘國

*讓全球百萬書迷捨不得放下的懸疑大作

因為一場車禍,一名小說家、一名私家偵探、一個使用假名的男子無端捲入了一場設計縝密的謀殺案。為了確保車禍受傷的傷患脫離險境,小說家自告奮勇提出照顧之責,沒想到卻意外地在傷患的袋子發現一把槍,除此之外,小說家還被下藥、洗劫一空……

回到家後的馬丁,迎接他的不是溫暖的公寓,而是一具死透的屍體!平日使用筆名寫作的他,還被誤認為就是在家被謀殺的那個人。

而他因為照顧傷患,無法提出不在場證明,接連被警察偵訊……

擅長推理寫作的小說家,這一次必須從虛構的小說裡走出來,利用手邊的資源,證明自己的清白。他該如何讓大家知道,他不是兇手?他又該如何讓警方相信,他的不在場證明竟然是一位不存在、使用假名的小偷?

一場車禍,串起了無數的巧合與命案,好多看似無關,實則緊密相關的多條命運,也一一被捲入其中……

各界好評

*小說家王聰威、推理評論人冬陽、導演林書宇、推理作家既晴、網路家庭董事長詹宏志、影評人膝關節,一致推薦

「亞金森的文字生氣勃勃,每一頁都鏗鏘有聲,觀察入微,創造出流暢的情節,令人無法放下這本驚悚小說。」-《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)

「亞金森愛用什麼文體都沒關係。她的主題總是無法挽回、失去的愛,一旦你悶悶不樂地發覺『世界就是這樣,有可能改善,但不會變得更好』,就能繼續活下去。她具備天賦,能用令人目眩神迷的娛樂形式展示這令人膽怯、顛覆人心的哲學。」-《星期天泰晤士報》(Sunday Times)

「好個說書,技藝高超。」-《華盛頓郵報》(Washington Post)

「令人上癮到震顫……在《歡樂的神秘謀殺案》中亞金森證實自己的獨特能力,能夠融合充滿情緒的劇情和驚悚小說……簡直是英國王牌編劇理察‧寇蒂斯的電影由推理小說作家雷蒙・錢德勒負責寫劇本,雙方相得益彰……布洛迪體現這雙方的融合。正如所有的好偵探,他在男女心中都是英雄人物。」-《泰晤士報》(The Times)

「亞金森常常讓人爆笑,但語調依然輕快,情節也愈來愈陰鬱……實是少見的作品──文學小說,又是假期良伴。」-《觀察家報》(Observer)

「出眾的作品,好笑尖刻,又令人料想不到……亞金森的頂尖作品,揉合機智、驚喜、人性。絕對不可錯過。」-《星期日快報》(Sunday Express)

「高度懸疑,步調緊湊……令人激動,又活潑有趣。」-《金融時報》(Financial Times)

「每一個字,都符合最高的文學標準。她的作品引人入勝、令人發笑、錯綜複雜,角色耐人尋味,場景栩栩如生,情節充滿吸引力。」-《泰晤士報文學增刊》(Times Literary Supplement)

「故事中還有故事,就像馬丁的那套俄羅斯娃娃……凱特‧亞金森就像古代的水手,具有無價的能力,讓讀者一頁一頁翻下去。」-《旁觀者報》(Spectator)

「凱特‧亞金森的書絕對要讀。我熱愛她的每一本作品。」-暢銷小說作家,哈蘭‧科本(Harlan Coben)

「凱特‧亞金森大師之名當之無愧,創造出令人信服又有興趣的角色,策劃情節的能力絕非泛泛之輩……又一本經典作品。」-《鏡報》(Mirror)

「純熟幽默的文風鮮明勾畫出每一個受人喜愛的角色……充滿樂趣,讓人愛不釋手……大師之作。」-《倫敦樂》雜誌(Time Out London)

「吸引力強,全書充滿樂趣……洞察力深刻、表達清楚、觀察力敏銳。」-《今日美國報》(USA Today)

「機智、洞察力、細緻度遠超過整架子文學小說總和的偵探小說。」-《美麗佳人》雜誌(Marie Claire)

「今年給我最多樂趣的小說。」-當代最優秀的偵探小說家,伊恩‧藍金(Ian Rankin),《衛報》(年度選書)