我是關閔綠

從小到大,一百個聽到我名字的人都會說: 「這名字好特別啊!」 然後大概會有七十個人再問: 「哪個閔?哪個綠呢?」 接下來大概只剩四十個人會再問: 「這名字有什麼含意嗎?」 最後,只有少少的十個人會好奇: 「這名字是誰取的?」 外婆取的。 關是關公的關,閔是悲天憫人的憫字去掉站心旁,綠是綠色的綠。 關是我母親的姓,所以我不是跟父姓,我的父親是誰,坦白說,我不知道。外婆對我說,我的母親是我父親最小的一個老婆時,我的嘴巴啊啊,張得大大的,完全合不起來,「那我爸爸有幾個老婆?」我嘴巴張得開開地問,但外婆只是回答我,「你不需要了解這件事情。」 我長大懂事了以後,外婆才告訴我,本來我的名字叫作關「憫」綠,是有站心旁的憫字,但因為有一天,某個算命仙摸著我的頭說,這孩子的名字多了個心字,此心不去,將來必為多心之人,所以憫就變成閔了。我其實不太明白到底什麼樣的人才叫作多心之人,多心的意思是表示會想很多或是顧慮很多嗎? 那個時候我高二,正暗戀著班上一個叫作李心蕊的女孩子,而心蕊有個好同學兼好姊妹,叫作蔡心怡。當時我在想,如果名字裡有多餘的心字,就表示那個人有多心的可能,那李心蕊跟蔡心怡怎麼辦? 「李心蕊,我想跟妳說一件事。」我拉住李心蕊的衣袖。 「什麼事?」 「我名字裡的閔字,以前有個站心旁,妳知道嗎?」 「我怎麼知道?」她的表情很明顯地就是一副「干我屁事」的樣子。 「沒關係沒關係,妳不知道沒關係,但妳一定要知道為什麼那個站心旁要去掉,改成閔字。」 「為什麼?」 「因為有個算命仙說,名字裡多了心字,將來長大了會多心,所以拿掉比較好。妳的名字有四個心字,回去最好快點拿掉。」 「拿掉?」 「對啊,四個心都拿掉,就變成李艸。」 這天之後,有好一陣子,李艸跟蔡台都不太理我。 其實我並不是很認真地建議她們改掉名字,我只是想找話題跟李心蕊聊天。而且我根本就不覺得名字裡面有個什麼字就會怎麼樣。如果真的都這樣的話,那名字裡有淼(音同秒)字的不就會被水淹死?名字裡有鑫字的都會很有錢?名字裡有猋(音同飆)字的家裡養了很多狗?名字裡有焱字(音同燕)的家裡不就會爆炸? 在我的觀念裡,名字就是一個方便別人叫你的稱呼,它代表你存在,或是曾經存在。不過,自從台灣的政治惡鬥愈趨嚴重之後,我很自然地被歸類為民進黨的支持者,只因為我名字裡有個綠字。 其實,我根本就不管政治怎麼鬥,我根本就不管顏色怎麼分。 我一出生就住在外婆家,在我有記憶的時候,外公就生病了,等到我會騎腳踏車上學時,外公就過世了。媽媽是個很平凡的女人,在一家出口商裡工作,我的爸爸就是這家出口商的老闆,我媽是他其中一個老婆,我是他很多孩子裡的一個。 不過,我真的不認識我爸爸,我也從來沒有住過他的大房子。說得直接一點,我是他在外面偷生的孩子。 因為法令的規定,我的媽媽不會有名分,只會有錢拿。所以我只能跟媽媽姓。 全班沒有人知道我的家世,包括所有的老師和導師,沒有人知道我是個私生子,除了阿智。 阿智是我最好的朋友,我們一起長大,一起念書,一起遊戲,一起追女孩子。 他是個有很多幻想的人,他幻想過要當總統,幻想過要當國防部長,幻想過要當警政署長,幻想過要當FBI,幻想過要當一家公司的主管。 有沒有發現上面所有的幻想工作,一個比一個還要「小」了?因為他漸漸發現,要當總統比登天還難;當國防部長也差不多;當警政署長要命大,當警察的時候沒被歹徒打死,才可能有機會爬到那個位置;想當FBI,首先得當個美國人,但很可惜的是,阿智是台灣人;當一家公司的主管看起來是他這輩子比較有可能實現的幻想。 有一次學校的國文模擬測驗,作文題目是「如果可以重來」,而阿智的這篇作文拿到了全班最高分。他寫說,如果可以重來,他想投胎當美國人,最好是個混血兒,混到英國血統(美英混血是有很大差別嗎?),最好爸爸是英國情報局的幹員,媽媽跟○○七女郎一樣漂亮,這麼一來,他長大就可以跟著爸爸學習,當個情報員,像○○七一樣帥氣。 因為他的幻想實在是「思慮周詳」,連住在美國哪裡都已經設想好了,只差沒有寫出地址而已。一大篇落落長三大張稿紙的作文,是他有史以來寫得最多的一次,於是老師在感動之餘給了他一句評語:「想像力豐富,彷彿明天就要重新投胎一樣。」 而我呢? 我在這篇作文裡,把自己搬到了李心蕊她家隔壁。如果可以重來,我希望她就是一個女的阿智,跟我一起長大,一起念書,一起遊戲,然後讓我追。 最後,我用紅筆寫了一行字,還特地框了起來:「老師,這篇作文請替我保密,我不想讓別人知道我喜歡李心蕊。」 這篇作文,我拿到全班第二高分,老師給我的評語是:「真情流露,單純又可愛。不親自告白真是太可惜了。」 就這樣,老師要我在上課時把作文唸一遍。「我沒有告訴別人,我依然替你保密啊!我只是讓全班同學欣賞好的作品。」老師說。 這時候會發生什麼情況,我想大家都應該可以想像得到。全班同學像發瘋了似地,不斷瘋狂地拍手叫好,甚至在唸完作文之後,該死的同學起鬨著,要我親手把作文送給李心蕊。 「把作文送她幹麼?直接叫她關嫂吧!」阿智這時跳出來大聲說。 我想,當時李心蕊的感覺應該跟我一樣,很想馬上自殺,死了算了。 但是,也不知道該不該謝謝老師,在我面紅耳赤地當著全班同學的面唸完作文之後,本來也把頭低到不能再低的李心蕊,在那天放學後叫住我。當時,我正在牽我的腳踏車。 「喂,關閔綠!」 「啊!呃……妳好啊,李艸……」即使到了這種時候,我還是試圖以玩笑化解尷尬。 ※如果可以重來,我希望可以從小就住妳家隔壁。※

我還記得那天放學的天氣,天空的雲像是鋪在一張藍色大紙上的棉花,一條一條整齊地排列著,偶爾飛過的飛機拖出了長長的白煙,空氣爆炸的聲音從兩萬三千英尺的高空中傳到我的耳邊。 李心蕊叫住我的原因,其實不是為了那篇作文,而是她的腳踏車鏈條脫落了。我以為她被那篇作文深深地感動了,所以想在放學後跟我好好地說說話。但是當她指著腳踏車掉鏈的地方,然後面無表情地看著我時,我才知道我想太多了。 「靠夭……」這是我心裡的O.S.,我當然沒有說出來。 「怎麼了?」這才是從我嘴巴裡說出來的話,而且我感覺得到,這三個字我說得很沒溫度。 「腳踏車掉鏈了。」 「弄回去啊。」我試著裝作完全沒有發生作文告白的那件事,既冷漠又無情地說著。 「我不會。」她搖頭。 「那個很簡單啊。」我摸頭。 「你幫不幫?」 「幫了有沒有回報?」 她聽完,牽著掉鏈的腳踏車轉頭就走。 她轉頭的瞬間,我的世界一整個黑暗了起來,烏雲密佈之後立刻狂風暴雨,大雪紛飛之後,世界立刻結凍成冰。 「欸!」我叫她,她繼續走。 「欸欸!」我多叫了一聲,她還是繼續走。 「李心蕊!」我直接叫她的名字,她還是繼續走。 「我幫妳弄啦!」剛剛我刻意裝出來的無情完全失敗,徹底地舉白旗投降。 「不用了。」 「欸!不用回報啦。」我牽著腳踏車跟在她後面。 「不用了。」 「真的不用回報啦。我跟妳開玩笑的。」這時,我走在她的後面,距離大概是五公尺。 「不用了。」 「那妳就要這樣牽回家喔?」 「不行嗎?」 「可以啦,可是很遠啊,而且等一下不是要補習?」 「我可以去找別人幫我弄。」 「我我我!」我很用力地在她後面舉手,「我就是別人啊!」 「我要去找不用回報的別人幫我。」 「我我我!」我繼續用力地舉著手,「我就是那個不用回報的別人!」 「……」她沒有說話。 「欸!妳給個機會嘛!」我有點急了。 「剛剛給過你機會了。」 「再給一次?」 這時,她停下腳步,大概頓了五秒,然後轉過頭來,看著我說:「給了有沒有回報?」 我聽了,心中大喜,「有有有有有!有很多回報喔!」我開心地笑著說。 「哼,沒個性!」她拋下這句話,轉頭又繼續走。 「喂!妳幹麼這樣,好歹也聽完回報是什麼再選擇要不要走唄!」 「你可以說啊。」 「我可以請妳去吃剉冰!」衡量一下經濟狀況,我選了一個好負擔的。 「沒興趣,我敏感性牙齒。」 「那我請妳去吃牛排!」我忍著零用錢可能會花個精光的痛苦說著。 「沒興趣,我不吃牛。」 「那我請妳去看電影!」這也是一項超級大的開銷。 「沒時間,我星期六日都要補習。」 這刀光劍影的對話令我覺得有些承受不了,於是,我停下自己的腳踏車,跑向前,一把把她拉開,放下車檔停好她的腳踏車。 「你幹麼?」 「幫妳把鏈子弄好啊。」我沒停下手,邊說邊弄。 「我沒有回報可以給你。」 「我剛剛說了,不用回報。」 不到十秒的時間,掉鏈的問題就解決了。我把車子還給她,然後走回我的腳踏車邊。 「那你剛剛說的,你要給我的回報算數嗎?」她停在原地,側臉看著我。夏天傍晚五點半的陽光是橙黃色的,均勻地鋪在她的臉上。 「吃冰嗎?」我說。 「對啊。」 「妳不是說妳敏感性牙齒?」 「那我可以選電影啊。」 「妳不是說妳沒時間?」 「所以,只剩下牛排可以選?」 「妳不是說妳不吃牛?」 「關閔綠!」她似乎又要生氣了。 「等等!等等!別又生氣了。」我試圖緩和一下,「妳要聽我說完。」 「你說啊!」 「因為妳敏感性牙齒,所以我不帶妳去吃剉冰;因為妳沒時間,所以我不帶妳去看電影;又因為妳不吃牛,所以我不帶妳去吃牛排。」 「這跟剛剛的話有什麼不一樣?」 「當然不一樣。因為我要帶妳去喝紅豆湯,就沒有敏感性牙齒的問題;然後再陪妳去圖書館念書,就不用擔心浪費了念書時間;最後請妳去夜市裡吃陽春麵,陽春麵裡總不會有牛肉了吧!這樣可以嗎?」我說。 她聽完,一臉笑意地回答:「我還沒答應你啊。」 「妳可以回家考慮一下,這麼好康、穩賺不賠的事情,應該可以接受吧?」 「再說囉。我要去補習了,再見!」說完,她就跳上腳踏車,一踩一踩地,身體一擺一擺地,愈騎愈遠。 我還在欣賞她的背影的同時,阿智不知道從哪裡冒出來,突然抱住我,「喔喔喔!有進展喔!」他大聲地嚷著。 「進你個屁!八字都還沒一撇!」我用力掙開他,在他肚子上補了一拳。 「剛剛看李心蕊笑得那麼開心的樣子,我想你跟她應該是有譜了。」他邊說邊在我的背上捶了兩拳。 「譜你個鳥!她哪裡笑得很開心?你眼殘是嗎?」我用右手用力地勒住他的脖子,「你根本不知道她有多任性!」 「她任性?」因為被勒住脖子,他的話摻雜著欲嘔的聲調。 「對啊。脾氣很差,開個玩笑而已,氣得七竅生煙。」 「那是你他媽的白目,該正經的時候,你跟人家開什麼玩笑?」他掙脫我的右手,然後把我的雙手扣到背後,再壓住我的背。 「我怎麼知道她開不起玩笑?」這句話我說得很用力,因為我被壓著背,弓著身體,肚子受到壓迫,「那只是個小玩笑而已。」 「說不定她只是想要你快點修好車鏈,然後陪她去補習班。」 「他媽的!我們一定得一邊玩摔角一邊說話嗎?」我再一次用力掙脫,然後用雙手扳住他的手臂,用力地往後拗。 「哇靠!」他大叫,「是你先玩的耶!」 「什麼我先玩?明明就是你一來就給我一招擒抱術!」我的話才剛說完,他又巧妙地掙脫了我。 「好了啦!別玩了,補習去了!」他說。 「是你自己找死來跟我玩的!」我嗆了回去。 在騎腳踏車去補習班的路上,我們依然一邊玩著摔角一邊騎車。 我不知道那背著我愈騎愈遠的李心蕊是不是有偷偷地笑著,但是,我很想告訴她,雖然我跟阿智邊騎車邊玩摔角,但我的表情,卻因為她而偷偷笑著。 ※希望妳也為了我,偷偷地笑著。※

| FindBook |

有 8 項符合

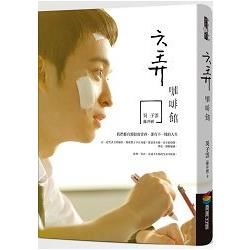

六弄咖啡館(電影書衣版)的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 21 則評論,查看更多評論 |

|

|

追劇書展 -六弄咖啡館(電影書衣版) 出版社:商周出版 出版日期:2016-06-09 語言:繁體中文 規格:精裝 / 264頁 / 15 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 205 |

愛情小說 |

$ 205 |

小說 |

$ 205 |

電影改編原著 |

$ 221 |

小說/文學 |

$ 234 |

文學 |

$ 234 |

Literature & Fiction |

$ 234 |

文學 |

$ 260 |

大眾文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:六弄咖啡館(電影書衣版)

我們都有類似的青春,卻有不一樣的人生

百萬讀者引頸期盼,藤井樹首部執導同名電影原著小說

六弄的老闆是個年輕人,男的。大約三十歲吧。六弄是店名,所以就叫做六弄咖啡館。奇怪的是,店並不是開在某巷六弄裡,它的地址甚至只有某巷某號,沒有某弄。

在某個加完班的深夜,因為道路施工,她繞道平時不大可能經過的地方,逗弄一隻可愛的小貓時,被突然出現的老闆拐進還沒正式營業的店裡,喝了一杯咖啡。

黑咖啡使她無法成眠,於是,她又來到六弄咖啡館,聽老闆說起一段故事,一段,令人胸口發熱的故事……

他說:

當三百六十公里的距離成為澆熄愛情的第一桶冷水,

當曾經在一起的點點滴滴成了在心底深處慢慢暈開的酸楚,

他卻始終記得她說的那句話,「如果能擁有一間咖啡館,那有多好?」

記得那晚,她盯著滿天絢爛的煙火,而烙印在他眼底的她那熟悉的側臉。

於是,為了她,他想開一家咖啡館,不賣太甜的卡布其諾,

店名,就叫作六弄。

*** 隨書附贈原著創作單曲〈告別式〉***

作者簡介:

藤井樹

高雄市人。

一九七六年九月十日生於高雄。

如果可以的話,也希望死於高雄。

著有

《我們不結婚,好嗎》

《貓空愛情故事》

《這是我的答案》

《有個女孩叫Feeling》

《聽笨金魚唱歌》

《從開始到現在》

《B棟11樓》

《這城市》

《十年的你》

《學伴蘇菲亞》

《寂寞之歌》

《六弄咖啡館》

《夏日之詩》

《暮水街的三月十一號》

《流浪的終點》

《流轉之年》

《微雨之城》

《真情書》

《回程》

《揮霍》

《漸進曲》

《暗社工》

相關著作

《暗社工》

《暗社工(限量木殼版)》

《流浪的終點》

《暮水街的三月十一號》

《夏日之詩》

章節試閱

我是關閔綠

從小到大,一百個聽到我名字的人都會說: 「這名字好特別啊!」 然後大概會有七十個人再問: 「哪個閔?哪個綠呢?」 接下來大概只剩四十個人會再問: 「這名字有什麼含意嗎?」 最後,只有少少的十個人會好奇: 「這名字是誰取的?」 外婆取的。 關是關公的關,閔是悲天憫人的憫字去掉站心旁,綠是綠色的綠。 關是我母親的姓,所以我不是跟父姓,我的父親是誰,坦白說,我不知道。外婆對我說,我的母親是我父親最小的一個老婆時,我的嘴巴啊啊,張得大大的,完全合不起來,「那我爸爸有幾個老婆?」我嘴巴張得開開地問,但...

從小到大,一百個聽到我名字的人都會說: 「這名字好特別啊!」 然後大概會有七十個人再問: 「哪個閔?哪個綠呢?」 接下來大概只剩四十個人會再問: 「這名字有什麼含意嗎?」 最後,只有少少的十個人會好奇: 「這名字是誰取的?」 外婆取的。 關是關公的關,閔是悲天憫人的憫字去掉站心旁,綠是綠色的綠。 關是我母親的姓,所以我不是跟父姓,我的父親是誰,坦白說,我不知道。外婆對我說,我的母親是我父親最小的一個老婆時,我的嘴巴啊啊,張得大大的,完全合不起來,「那我爸爸有幾個老婆?」我嘴巴張得開開地問,但...

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

|

|

2017/02/11

2017/02/11 2016/12/27

2016/12/27