緣起

二○一一年春,我趁人在北韓旅遊之際,在一本不起眼的記事簿上逐日記下這些筆記。我完全沒妄想要了解北韓這個國家有多複雜,那是歷史學者或學有專精的觀察家該煩惱的事;我寫這些筆記的目的很單純,不過是想陳述在「紅色天堂」的所見所聞,或者更確切的說,是記下這個凡事都受到嚴密監控的國度所呈現出來的樣貌。某種程度上來說,這是一本遊記,以鉅細靡遺,但對人事物保持旁觀距離,有時新奇有趣,而且保證童叟無欺的方式來描寫這個謎樣的王國。一位美國外交官近日曾鐵口直斷:「一般人對北韓的了解,要比對遙遠銀河系的了解來得更少。」 自從北韓「偉大的領導者」、又稱「革命首腦」的金正日二○一一年十二月在他個人專用的裝甲列車內猝逝後,電視上到處上演人民集體歇斯底里的哀悼場面;不久就由他那鮮為人知、剛滿三十歲的兒子金正恩接下權位。年輕的金正恩臉頰豐潤,笑容滿面,兩次現身人民遊樂園,似乎展現了改革的企圖心(北韓的經濟的確拮据),他成為「偉大的接班人」,在人民軍中自我擢拔,先為大將,後為元帥,並延續父祖輩所建立的計畫重啟導彈試射與核武發展。儘管他娶了吸睛的前流行歌手李雪主為妻,又開放北韓女性騎自行車和穿高跟鞋,但這些都無足輕重;時至今日,這些精心計算的改變,絲毫不曾動搖金正恩在北韓的基本政策和他在金氏王朝的穩固寶座。封閉的北韓彷彿被一只老虎鉗夾住,始終動彈不得;它受全世界最專制的政體統治,在封鎖的國境之內,監視崗哨林立,人民彷彿活在一座巨型露天監獄中。

☀ 克洛漢從來沒有出過遠門旅遊。我甚至懷疑這位從前滿頭豐厚紅髮,梳著象徵主義詩人韓波髮型的朋友,是不是根本不敢搭飛機。他大概只離開過三次我們可愛的法國國門。現年五十六歲的他,駝背加平頭,卻仍有著驕傲的外表,而一百九十二公分的身高足以讓他睥睨一切。雖然他經常都是沉默得像遠古化石,但一開口就酸言酸語,甚至有些粗魯的感覺。可是克洛漢深藏不露,需要的時候,他能流露出豐富的情感也會可愛得跟個小孩一樣。

他已經有好幾年沒有離開居住和工作所在的市區,這兩處分別位在巴黎市相鄰的兩區。他喜歡粗呢和亞麻布料,也愛穿著他所收藏特殊樣式的訂製皮鞋。成功的事業讓他得以獨來獨往,深居簡出,而無後顧之憂,他只按照自己劃定與選擇的標準做自己喜歡的事。坐擁財富且單身未娶的他確實有本錢這麼做,其他的事情他一點也不在乎。 可是,自從克洛漢身體出了問題,有心臟疼痛的情形以後,他經常覺得腳麻。也該是他鬆綁好奇心,放膽遠行的時候了。總之,他終於說服自己走出去,看看外面的世界。 那天,在國民議會附近的咖啡館裡,我們又提到我將要去採訪的北韓,這個他一直深感好奇又著迷的金氏王朝之國。我對他說,這次是以旅行社開發新市場的名義出去的,沒有讓北韓官方知道我真正的目的,這樣一來行程才能活潑有趣,不致落入制式俗套。小克假裝陷入沉思,然後詢問我往返的日期和行程,接著突然向我脫口而出: 「聽著,我這樣做也許有點過分,但是如果不會對你造成太大麻煩的話,我希望可以做你的跟班:和你搭同班飛機、預定同家旅館,總之,和你寸步不離……」 霎時間我彷彿成了一隻被迎面而來的四輪傳動車頭燈強光閃瞎的袋鼠,正努力地回過神來。我沒聽錯吧?我的老夥伴長途旅行過幾次?從來沒有啊!如果他要去北韓,可是得忍受巴黎直飛北京,北京再直飛平壤的漫長旅程呢!我該不該提醒他,每年夏季度假時,他最遠只到過南法朗格多克區的河谷,在那裡躲太陽、避人群,啃書本? 「你瘋了嗎?我先提醒你……」 「一不做,二不休!既然我從不出遠門,要跑就跑個夠遠!」他趾高氣昂地說:「行程安排、金錢處理、過境轉機、所有大小事,全部由你決定,我全靠你!這一次,我就是要去別人不去的地方!」 「你可知道北韓持續鬧飢荒,又鄰近日本福島?只要風向一變,北韓首當其衝,就會被輻射塵汙染。沒有人勉強你。記住,一旦你坐上飛機,扣上安全帶,就別想……」 他卻有如王子展現威風,手背向外一揮,把我所持的反對意見如落葉般拂去,又再點了兩杯加了一點點牛奶的濃縮咖啡。看來他是吃了秤砣鐵了心,我只有讓步。再想一想,這樣也不算太瘋狂:他可以像間諜影集裡演的那樣,做我的「掩護」;我的旅途也不會那麼孤單。 「和你如影隨形,絕不節外生枝!」克洛漢鼓足勇氣向我保證:「再說,那兒畢竟是世界上最極權的專制國家!」 由人造衛星拍攝的照片可以看到,屬於北韓的陸塊因為極度缺乏電力,在整個地球上顯得特別漆黑,有如深陷的凹洞,是一處暗域。我們會在供電及照明設備較充足的中國大陸轉機。 「這樣至少我們不會馬上迷路。」我調皮地說。 事情就這樣定案。

☀ 雖然我撒了謊,但到底是小罪,也就算了。首先我謊報職業。北韓政府規定,外國記者如果沒有受到官方邀請不得入境。二○○九年,兩位美國電視台特派記者非法入境,結果被控從事間諜活動,足足關了五個月,最後還是前總統柯林頓出馬,親自抵達北韓斡旋,才讓遭拘禁的兩人重獲自由。我隱瞞自己出版社編輯部外派員的真實身分,搖身一變成為獨立作業的旅遊業者,如此才能申請官方簽證。我還為了我的「微」公司印製名片:本公司提供旅遊和休閒諮詢服務。光憑實地親赴旅遊地考察的專業報告,我就能像動作靈敏的海狸那般,使河川的支流改道,說服數以百計熱愛出國旅遊、不計較目的地的法國、瑞士和比利時優質觀光客改變他們原訂的旅遊地點。就算是物資匱乏、狂妄偏執、崇武好戰,且被美國視為邪惡軸心的北韓又如何?我人脈廣闊、能言善道,有固定客源。這是我的名片。小心,油墨還沒乾。 沒錯,這麼多年來,我的確經常往返於法國東部和亞洲之間。我護照上的各國簽證可茲證明。最近三年,我就去過寮國、柬埔寨、越南和兩次中國。說到亞洲的共產主義國家,我可知道一籮筐!再說,我以前待過法國航空子公司,必要時我還能用上行話,行李託運、過夜旅館、訂票訂房等等術語都朗朗上口。我也有個在導遊業界工作的女性朋友,所以我大可以假亂真。各位北韓父老兄弟,請你們放心,我從來就不像那些重量不重質的多產記者,一派主觀,胡亂報導!你們說:「萬一真實身分被發現怎麼辦?」要不就像我的一位同事那樣,在要下飛機時才被禁止入境平壤。要不就更棘手一點,在旅途中被軍方驅逐出境。到時候再說吧。 巴黎的兩家旅行社向我大力「推銷」這個朝鮮民主主義人民共和國(英文縮寫DPRK,即北朝鮮),可惜成效不彰。第一家旅行社根本不理會我那再簡單不過的基本要求:不必天花亂墜搞噱頭,只要告訴我到底行程裡的每一天在這個全世界最封閉也最多警察戒備的國家可以看到什麼就好。不用多,也不用少。他們努力先說服我:再怎麼說,在北韓嚴峻的外表下應該深藏至寶:被薄霧籠罩的尖峰、高山湖泊、泛閃藍光的冰河、瀑布、黃海沿岸、由撐著油紙傘的和尚僧人們打理的佛寺廟塔、年代可追溯到論功行賞分封領地的古代墓穴壁畫、成百上千星羅棋布在纖細的松樹林中的小木屋,以及百齡的柳樹和槭樹。既然北韓政府標榜當地人民生活自給自足,所以還有可能親眼目睹亙古不變的農村習俗,比如插秧時節,農人在一畝畝的稻田中間敲鑼打鼓的慶祝活動。 我想得太美了!沒錯,和我接洽的人告訴我,他的聯絡人突然都沒消息。這下子不但不能用他當大木馬,掩護我進攻特洛伊,甚至還得一直聽他說,雖然他自己從未踏進北韓一步,「即使您對北韓的看法有道理,可是我們不應該有先入為主的偏見,北韓比人家說的更有趣,甚至可說是個很美的國家,人民和善極了,在那兒也吃得好,風光美不勝收,但還是請您不要指望我,我也不想睜著眼睛說瞎話……」 第二家旅行社照我的要求安排了行程,還附上以下條件:當年度稍晚之後才可以用英文假名或北歐語系的假名出版我的作品,隨便我要叫朱利安.肯特或是歐拉夫.艾斯克尚德都行。不要帶攝影師,不要在作品中對北韓政府做太多尖銳的批評。最後,「千萬不要,怎麼說呢,和北韓女人發生……人家說的性關係。這可是非常冒險的,不是嗎?因為這樣會被判死刑。」我對他們的服務非常滿意,答應照他們說的去做,然後付了該付的錢。現在只剩下簽證要拿。 有人已經事先告訴我:在巴黎會先有一次身家調查,北韓大使館會約見,問一連串的問題。少說也是和他們的外交人員面談(還是接受盤查?)。為此,我重錄電話答錄機留言,變更住址,連薪資單的抬頭都改成假名稱,我還得要提供稅單給他們,又三番兩次提醒親朋好友講該講的話,讓無論多麼勤勞不懈的訪查員也找不出破綻……可是竟然沒人打電話給我,我成了漏網之魚!原來他們找上了克洛漢。他厚著臉皮,跟他們說我們兩個是結伴同行的朋友,一個是商人,另一個是旅遊業者,說得一副煞有其事的樣子。我想我的老夥伴真的是想去北韓想瘋了,所以謊稱自己曾是激進的托洛斯基擁護者,並對共產主義的未來懷抱美好憧憬。 我們的中國簽證和北韓簽證都發下來了。我們要搭中國國際航空到北京,過境二十四小時以後,再轉機前往平壤。我們即將把自己鎖進這個全世界最封閉的國家,度過十二天的旅程。 在戴高樂機場,克洛漢推著整個機場唯一一台四個輪子會吱嘎作響、前進時還會歪歪斜斜的行李推車。克洛漢既沒有行李箱,也不想買(畢竟以後他還用得到嗎?),所以他提著一只西裝袋,拎著兩只鄉下醫生用的大手提袋,裡面塞滿個人用品和三大本七星叢書。我早就建議他準備好小面額紙鈔,所以他去銀行換了兩百張五歐元小鈔,疊成一疊,放進牛皮信封袋裡。他打扮得像個優雅的紳士,穿著粗呢西裝,口袋上裝飾著櫻桃色的手絹,足踏John Lobb松青色絨面小牛皮訂製鞋。人家可能會把我們當成同志——這樣又升高了我們在北韓旅遊的危險性。 我們從巴黎機場第一航廈二號衛星建築登機門起飛離開法國。說心裡沒有一點擔心是騙人的。夜裡只聽見飛機引擎規律的隆隆聲。

☀ 航程之後,一出北京機場,我們就搭上一輛有冷氣的計程車。行李一放進後車廂,車子就直奔在快車道上。我事先就訂好了計程車,因為我們沒有迷路的本錢。司機先生,請來點音樂,不要太大聲,謝謝。車內冷氣輕輕吹拂助眠下,我在座位上小睡片刻,恢復了體力,車子開到蓬勃發展的北京郊區,大樓林立,群聚在炙熱的天空下。我們的駕駛技術精良,在擁擠的車陣中穿梭自如。他工作不帶感情,因為對他來說,載我們快速平安抵達目的地,不過是完成又一次的任務。他接連開上和穿越好幾條環城道路,疾駛在交通順暢的北京城。 我只想爭取時間,我們行程緊湊,不容浪費。最好可以一石二鳥,趁飛機直飛距離北京九百公里的平壤時,好好補眠。至於時差問題,將會神奇地互相抵銷:在幾個小時之內,我會重新度過一段我已經度過的時間;我需要將手表調快幾個小時,但我不會覺得累,半夜三更照樣精神飽滿。我要盡量爭取時間,之後才能隨心所欲任意揮霍。轉眼間,我們已抵達預定的民宿。 下車十分鐘不到,我已經住進客房。這裡本來是將軍府邸,後來改建成民宿,位於北京東城區湖的東邊。這座民宿低矮的格局、灰磚與飛簷,令我不禁想起上個世紀初作家謝閣蘭(Victor Segalen)所住的房子,就位在北京城各國使館區邊緣。當時留下來的照片呈現出一種「幾何式的寧靜」:一座庭園,好幾尊石獅子,長形的房間舒適通風,皆與此民宿相仿。在這裡,進到一樓前要先登上三個寬大台階,上面錯落著陶瓷盆景。大門是紅色木門,屋裡面的則是不透光的紙門,方正又發亮的家具上面鋪著寫滿中國象形文字的白色桌巾,我們彷彿來到《賀內.雷斯》(René Leys)這部小說作者的書房,他在那裡反覆不斷地學習中文。由於民宿位在胡同裡,讓人得以遠離隆隆的車聲和喇叭聲,使初來乍到的旅客能細細品嘗這份令人安心平和的感覺。 我換好人民幣,打開行李,又沖了澡。在和克洛漢出去吃晚飯(或午飯)之前,我給自己一小時的閱讀時間。金日成雖然不曾讀過什麼優秀作家的作品,卻不斷地強調:「書本是無聲的老師,生活的伴侶。」為了這次旅行,我既沒有帶報紙(禁止攜入境),也沒有帶手機(會被沒收)、電腦,連個MP3隨身聽都沒帶,實在可惜;畢竟我這幾個星期以來一直反覆聆聽大衛.弗雷(David Fray)演奏的巴哈鋼琴曲,還有尚.路易.穆赫(Jean-Louis Murat)的歌曲錄音。不過我倒是拿了三本原則上不會惹麻煩的書:皮耶.梅當(Pierre Mertens)的《暈眩》(Les Eblouissements);另一個比利時詩人馬歇勒.堤希(Marcel Thiry)的詩集,封面上有一隻被吊車吊起來的亞洲象,兩隻眼睛慌張地轉動著;最後是我特別為這次旅行買的梅爾維爾小說《瑪地》。這部小說在講一名水手在捕鯨船上過得非常無聊,船長好幾次對他叨念說如果覺得受夠了就走人,「如果受不了,你就走吧!」這樣他就能「被微風吹向下風處陽光普照的小島」。要下船嗎?沒想到他竟把船長的話當真,成了逃兵,划著獨木舟,偏離航道冒險前行。這本書描述的主題就是中間歷險的過程。 我成功征服了這一個小時。我有馴服空檔時間的能耐,讓它像小動物一般乖乖待在巢穴裡。一位民宿的女服務員正在用掃把耙著地上一塊又一塊的灰色石板,我竟愛上了她嘴裡哼著的單調歌曲。籠子裡有隻鳥兒,正試著鳴叫,只是籠子用布矇著,所以看不見牠…… 克洛漢來敲我的房門。他餓了;會餓從來就不是過錯。所以我們離開民宿,進北京城去。那夾雜著油炸、塵土和金屬氣味的空氣,令人不自覺地又驚又喜,因為前一天晚上我們才在巴黎街頭散步。我們坐在一家餐廳二樓露台上,頭頂上方有著像蜘蛛網般錯綜複雜的電線,隱沒在逐漸溫潤的夜色裡,我們點了啤酒、豬肉炒麵和大蒜炒空心菜。不到十分鐘,菜就上桌,我們好像被當成餓鬼,給的分量又大又多,我們吃得津津有味。 為消磨這個夜晚,我身上還有一張玫瑰紅色的一百塊人民幣,足夠叫一輛計程車載我們繞北京城逛一圈再回到民宿。我們在大街轉角叫了一台車上有棉製頭靠枕的紅色迷你小車,但人高馬大的克洛漢必須彎腰屈膝才能塞進車裡。如同包法利夫人反覆告訴自己有了情人,我的夥伴也不停地自言自語他人在亞洲,已經抵達北京,置身於棋盤似的街道和迂迴的圍牆之間。我們在幾乎動彈不得的行車隊伍當中,緩緩繞行天安門廣場,毛澤東的肖像在這裡鎮守著紫禁城的大門。而中國的喧囂就在一片橙紅的霧氣中,從這個輪轂中央向外開始發散。

☀ 勤快的司機先生幫我們完成過境手續和行李登記,又為克洛漢畫到一個接近緊急出口的位置,這樣才有足夠的空間伸他的長腿。司機用帶著落井下石的語氣說了一句話後把登機證還給我們:「你們要小心,也許到時候他們不會放你們走!」 話雖如此,克洛漢還是塞了兩張鈔票給這張烏鴉嘴。 中國國際航空到平壤的班機並沒有坐滿。我們沒有選搭高麗航空,因為它的伊留申客機和圖波列夫客機實在年代久遠,早被列入飛安黑名單。機艙裡最多約四十名乘客。其中幾個是西方人,大概是技師或商人,還有一群一群的北韓人。他們穿著硬挺的藍色西裝外套,胸前別著金日成的胸章,看起來好像國中生。他們小男孩似的髮形和矮小身材,更加深我這種感覺。北韓人身高平均比南韓人矮二十公分。這些人一定都是從「核心階級」中「精挑細選」出來的,所以他們才能出國。而能出國的北韓人全都有任務在身,幾乎都會回來。如果他們沒這麼做,他們的家人或可能連鄰居都會遭到逮捕,送入集中營。北韓政府實施「連坐法」,將脫北者的近親監禁起來,讓他們絕子絕孫。(一九七二年北韓領導人曾經頒布法令:「敵人不分階級,為剷除其根源,應連續懲罰三代。」)背負著這樣的重擔,未來的生活肯定會很難過!的確,叛逃者從而獲得了自由,但是當他在首爾大賣場的商品貨架間推著手推車,或者在高消費的狎鷗亭精品店前徘徊時,怎麼忘得了那些因為他而被拘禁在鐵網圍籬之後的親人呢? 正當心思細膩的克洛漢反覆咀嚼文筆細膩的保羅.瓦樂希(Paul Valéry)所寫的隨筆散文(莫非我身旁這位先生正在測試《特式特先生?》〔Monsieur Teste〕?)其中一頁時,我們的波音客機也輕輕將前輪降落在柏油停機坪上。從機上的窗戶往外望,我們看見數座山頂被剷平而顏色像烤焦麵包的小山丘,一片糊糊的乾旱稻田,還有幾條如蛇行般蜿蜒的道路。偶爾會看到幾座掛著電纜的高壓電塔。幾乎看不到有人在活動,也沒有行進中的車輛。只有一輛車尾冒著濃煙的卡車——因為缺乏石油,所以靠燃煤啟動。 剛過正午時分,一如一年當中每天午後,平壤國際機場的民航和軍用跑道維持一貫清閒的班機運輸量,當中包含我們搭的這架班機,以及不久後要飛往西伯利亞的班機。六架軍用直升機正對著三架前後直線排列的米格戰鬥機,其中兩架沒有棚架遮護,在陽光照射下閃閃發光,準備起飛。左手邊,整排的風向袋支柱中間,一棟建築物頂端有塊水泥凸台,上面聳立著永恆領袖金日成威嚴的巨幅肖像,在灰濛濛的空氣中格外鮮明。四處都張貼著三○年代廣告復古風、宣傳國際春日節慶演出的海報,連到飛機客梯邊接我們的小客車車身側邊都沒放過:兩個金髮、高瘦的歐洲人,男的穿著銀色圓領緊身衣,女的穿著紅色花冠狀的芭蕾舞裙,正要翩然起舞…… 勇敢一點吧!我穿過玻璃門,向海關窗口前進,窗口後的每一位「北韓仔」分別穿著深藍和卡其綠制服。我把護照遞給戴著蘇聯大盤帽的海關人員。我們彼此對看。是我沒錯。靜默片刻後,他在老舊的電腦主機上查閱一份檔案。 就在這一刻,出乎意料的,整個機場都跳電了,四周一片昏暗……該怎麼辦?不動聲色就對了。我得和其他旅客一樣耐住性子排隊,不要亂動。有人咳嗽。有人動動腳。有人居然還敢用英文開玩笑。每一分鐘都顯得特別漫長。突然聽到喀啦一聲,所有燈管都發出閃動的綠光,可以重新開始停電前的動作,機械僵化的聾啞默劇又要重新開演。控制機台後面也亮起來,海關人員重新提起精神,兩個士兵守在我們面前的行李輸送帶,電動輸送帶上面又慢慢吐出貼有各式標籤的行李。我的護照蓋了章,行李也拿了,就剩下行李搜查這一關。排在我前面的英國人就沒那麼幸運,他得讓海關人員用螺絲起子拆開他的iMac手提電腦。為什麼要拆?海關人員回答他:「以免迷你炸彈入境。」每支手機都會彌封在一個小塑膠袋裡。 我終於出關了,而克洛漢還在等。我踏進北韓領土十公尺。又重新陷入一片沉寂,就好像走進一個空空如也的囊袋,一個伸手不見五指的黑洞。這裡沒有人來接送機,沒有珍重再見,也沒有久別重逢 ——這裡的人幾乎出不去,也沒多少人要進來。沒有汽車,沒有摩托車,連腳踏車都沒有。沒有一點城市的喧鬧,只有寥寥幾個身影蹲坐在泥濘的田野當中,後面是六間有著髒汙白牆、赭紅色尖角屋頂的房子。烏鴉成群。我算了算,在一個修剪過的圓環周圍有十棵光禿禿的樹;在最近油漆過的籬笆後面,四輛中國製的迷你巴士正曬著四月的太陽。四周彷彿沒有真實的生物。你會以為這些看似迷你模型、粗糙的合成紙板、泡綿製成的矮樹叢、鐵絲都是做好後被推到此處的布景。實在是不登大雅之堂的粗製濫造。 有個男人終於把身體移開他一直靠著的牆壁。他和另一個男人一起吸菸。他直盯著我和克洛漢。他沒有拿寫著我們名字的牌子,而且雖然他沒見過我們,卻馬上就認出我們來。他上前鞠躬哈腰,自我介紹。這位金先生將是我們的導遊。他通曉法語,身材瘦弱,動作靈敏,一撮過長而顯得滑稽的瀏海,不時得用手撥開。他看起來腦筋靈活,做事嚴謹,頗有教養。偉大的領袖金正日造訪非洲時,他曾是代表團的一員,負責口譯。是親近勞動黨人士。 陪著他的那位,我管他叫金先生二號。他絲毫不引人注目,身材較矮,有著早熟男孩的習氣,大部分的時間都面無表情,不然就是奸詐狡猾的模樣。他會說日語和簡單的英語,卻沒有努力表現出親切好客的樣子。他穿著靛藍色維尼綸西裝外套,這種硬挺閃亮的人工合成布料,是由北韓博學多聞的研究人員從石灰石和無煙煤中提煉出成分製成(!),使他看起來有便衣高階軍官的英姿,而我猜他應該就是。他並不是要來為我們的旅行增加歡樂氣氛,而是來監督他的同志,同時處理行政問題。金先生二號將要和我們朝夕相處,成為我們的一分子;他不時從票本上撕下票券,並在上面簽上我看不懂的字,用他的手機打電話給我不知道是誰的人。他的電話是使用在北韓境內專有的電信網路,他講手機的時候都輕聲細語,小心謹慎,用手掩住話筒…… 第三位同志我猜他不是天生啞巴就是極度靦腆,生得矮胖粗壯,圓圓的頭顱,坐在同志交通車的駕駛座上,為我們駕駛迷你巴士。這台小巴士的座墊很硬,避震器幾乎沒有作用。至此,我們在北韓的貼身伴護隊已全員到齊。這個伴護隊顯然超級黏人,而且也不會主動提供協助。 金先生讓我們上車就座以後,馬上把我們的護照收去逐頁翻閱,一一檢查戳記,彷彿他才是海關總管。接著他告訴我們要把護照交給他保管,並且透過金先生二號向相關單位「登記」。給哪個單位?回答得很含糊。我試著提反對意見。但不可能。登記!這下子我們在北韓期間就再也看不到、摸不著我們的旅行證件……從此以後,他們就可以牢牢控制住我們了,因為北韓並沒有法國大使館或領事館。能夠去向誰投訴?沒有身分證件離開得了嗎?就算我到得了中國,也會被原機遣送回北韓。 所以我選擇以下策略:走一步算一步,不斷地告訴自己,最糟的情況目前還不能確定。然後只要遇到那顏色和咖啡品牌摩卡雷克斯附贈的(Mokarex)士兵玩偶一樣,而且數量少說也有三萬四千座的「偉大的領導」雕像,就盡量頂禮朝拜。這些雕像上的金正日容光煥發,張開右臂,迎向勝利的未來。

| FindBook |

有 11 項符合

平壤冷麵(改版):一位法國記者暗訪北韓的見聞紀實的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 3 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

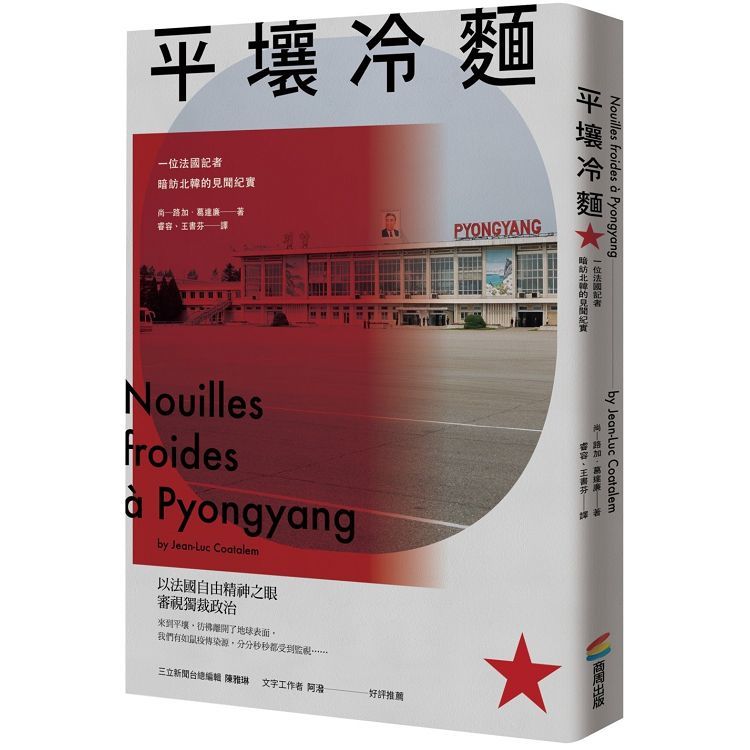

圖書名稱:平壤冷麵(改版):一位法國記者暗訪北韓的見聞紀實

來到平壤,彷彿離開了地球表面,我們有如鼠疫傳染源,分分秒秒都受到監視……

北韓,地球上最神祕的國度,若未取得官方允許,理論上沒有人能夠自由進出。

法國知名記者葛達廉為撰寫報導前往北韓,朋友克洛漢決定同行。為了能夠合法入境,葛達廉隱瞞實際身分,冒充旅行社負責人,假開發觀光市場之名取得入境簽證,在二○一一年成功進入平壤。還在巴黎的時候,他們已經必須經過疑心重重的北韓官員一關又一關的面談,在進入平壤之後還有三名金先生以「導遊」之名如影隨形,全天候跟監。

雖然在此之前,葛達廉已經走遍南太平洋、中南半島、巴拉圭,甚至塔斯馬尼亞,旅行過地球上八十個國家,但北韓還是讓他大吃一驚……

每天晚上,葛達廉只能把自己關在廁所裡,用暗號寫日記。他用略帶挖苦的筆調記錄下這趟五味雜陳的旅程,也算是他對遠方國度的幾位「金」先生致意。

各界讚譽

看北韓,切勿只看金氏王朝給你看到的,要看,就看我們這些冒著生命危險、隱藏各種身分而進入北韓的故事,那是記者最真實的游擊戰報導,是親身處於沒有民主人權與新聞自由的國度裡,所奮戰出來的最真實的聲音與影像。

——三立新聞台總編輯、知名主播 陳雅琳

《平壤冷麵》比書市上其他北韓相關書籍更有人味些,也比其他記者客觀理性書寫、脫北者的自述,更主觀又「酸味」,甚至比其他北韓遊記來得更深入且豐富些。

——文字工作者 阿潑

葛達廉作品的力量源自於近距離觀察北韓……到處都像是一個模子印出來的,結果就像是一個清醒的惡夢:「在這個沒有存在感的國家,無論我們去了哪裡,其實什麼地方都沒去過。」

——《快訊》雜誌(L’Express)

作者長期於亞洲各地旅行並擅長旅行文學,為讀者呈現出金氏王朝版本的《資深記者化身底層階級180天》。

——《論點》週刊(Le Point)

充滿諷刺挖苦意味,令讀者會心一笑。

——《閱讀》雜誌(Lire)

字裡行間描述的現象有時會令讀者驚異、焦慮不安,覺得荒唐可笑。

——《世界報》(Le Monde)

並非新聞記者的冰冷紀實,而是作家的溫暖筆觸成就這部震撼人心的作品。

——《解放報》(Libération)

作者簡介:

尚—路加.葛達廉Jean-Luc Coatalem

法國地理雜誌《Géo》副總編輯,著有《巴拉圭之旅》(Mission au Paraguay, 1996)、《魔術師之子》(Le Fils du fakir, 1998)、《我在南太平洋》(Je suis dans les mers du Sud, 2002)獲雙叟獎(prix des Deux-Magots)、《旅行的安慰》(La consolation des voyages, 2004)及《吳哥城最後一個國王》(Le dernier roi d'Angkor, 2010)。二○一二年以《安堤坡迪亞島氣象站站長》(Le Gouverneur d'Antipodia, 2012)獲得賀傑.尼米耶獎(Prix Roger-Nimier)。

譯者簡介:

▌睿容

政大新聞系學士,英國愛丁堡大學國際關係碩士,法國巴黎政經學院國際關係碩士。現任職科技產業,喜歡閱讀、旅行、烹飪和思考。譯有《我抗議:占領華爾街,改變一切》以及《帝國:大英世界秩序興衰以及給世界強權的啟示》。

▌王書芬

一九七三年生,輔仁大學翻譯學研究所中法筆譯組畢業。

章節試閱

緣起

二○一一年春,我趁人在北韓旅遊之際,在一本不起眼的記事簿上逐日記下這些筆記。我完全沒妄想要了解北韓這個國家有多複雜,那是歷史學者或學有專精的觀察家該煩惱的事;我寫這些筆記的目的很單純,不過是想陳述在「紅色天堂」的所見所聞,或者更確切的說,是記下這個凡事都受到嚴密監控的國度所呈現出來的樣貌。某種程度上來說,這是一本遊記,以鉅細靡遺,但對人事物保持旁觀距離,有時新奇有趣,而且保證童叟無欺的方式來描寫這個謎樣的王國。一位美國外交官近日曾鐵口直斷:「一般人對北韓的了解,要比對遙遠銀河系的了解來得更...

二○一一年春,我趁人在北韓旅遊之際,在一本不起眼的記事簿上逐日記下這些筆記。我完全沒妄想要了解北韓這個國家有多複雜,那是歷史學者或學有專精的觀察家該煩惱的事;我寫這些筆記的目的很單純,不過是想陳述在「紅色天堂」的所見所聞,或者更確切的說,是記下這個凡事都受到嚴密監控的國度所呈現出來的樣貌。某種程度上來說,這是一本遊記,以鉅細靡遺,但對人事物保持旁觀距離,有時新奇有趣,而且保證童叟無欺的方式來描寫這個謎樣的王國。一位美國外交官近日曾鐵口直斷:「一般人對北韓的了解,要比對遙遠銀河系的了解來得更...

顯示全部內容

推薦序

▌推薦序 我在平壤--一趟不可思議之旅

三立新聞台總編輯 陳雅琳

跟著本書作者、法國知名記者尚—路加.葛達廉活靈活現的筆觸,我再次來到那個極端不可思議的國度--北韓,腦海裡滿滿的荒謬記憶,又被激活起來……。

那是二○○九年初,我申請進入北韓。但,我跟葛達廉不一樣的是,他為了隱藏記者的身分,假裝自己是旅行社業者;而我,則光明正大地用記者的身分去申請,只是名義上是為了報導北韓國寶人參。但萬萬沒想到的是,申請之後,兩位美國女記者就被金正日政權抓了,還囚禁長達五個月,最後是勞動前總統柯林頓直接深入平壤,...

三立新聞台總編輯 陳雅琳

跟著本書作者、法國知名記者尚—路加.葛達廉活靈活現的筆觸,我再次來到那個極端不可思議的國度--北韓,腦海裡滿滿的荒謬記憶,又被激活起來……。

那是二○○九年初,我申請進入北韓。但,我跟葛達廉不一樣的是,他為了隱藏記者的身分,假裝自己是旅行社業者;而我,則光明正大地用記者的身分去申請,只是名義上是為了報導北韓國寶人參。但萬萬沒想到的是,申請之後,兩位美國女記者就被金正日政權抓了,還囚禁長達五個月,最後是勞動前總統柯林頓直接深入平壤,...

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

| |||

| |||

|

|

2019/11/23

2019/11/23