大樹飛了

敬懷詩人余光中先生

◆一信

仰看 很大一棵樹

樹 樹苗來自大陸

培育成長於苦難時期台灣海島

這樹想飛 愛飛 飛去歐美

吸收了很多營養 也將

養分帶回台灣培育小樹

樹 枝椏伸入雲霄

果實豐碩壘壘垂地

垂遍土地 甜美神奇多樣多種多……

有東方精神素馨品質

西方現代科技味覺味感

樹超浪漫 自行告白

大陸是母親 歐美乃情人

香港係外遇 台灣

為終身摯愛不變之妻子

很多蚍蜉 蟲豸侵襲攻向這樹

也有一些蟲魚學者

用尖銳聲波 字磚汙衊攻訐這樹

樹 完全未被撼動

而風雨山川卻在旁群起嘩笑

這棵樹真飛走了

飛往何處不知道

有人猜想:是去找

李白 蘇東坡或惠特曼聊天去了

或是找司空圖 劉勰或

艾略特 沙特抬槓去了

說心

◆丁潁

凡人皆有心

其心相同,其形相似

因人心皆肉所長

而不同者,因其善變

變幻之大,天地莫測

心色本紅

卻有黑心之人

花心之人,無心之人

熱心之人,心冷之人

苦心之人,心酸之人

粗心之人,心細之人

善心之人,心惡之人

小兒女談情說愛

其心如蜜,又叫

甜心(Sweetheart)

七老八十行將就木

只剩下一顆乾枯

寂寞孤獨的心

心之大如天

心之小如芥

心之為物

有色、有味

有形、有名

有抽象、有具象

凡此種種不可言說

故心相同實不相同

至於人同此心

心同此理

那是哲學家說的

我不再贅言矣!

一零三年歲次甲午於台灣夢痕齋

大明湖畔

◆方艮

兒時的夢 色澤有溫情的紅

岸的靛藍 路的灰淡

堤上錯落多少輕巧的足跡

而湖 漣漪的課題閃爍依舊

波動輕盈 一如六十年前的引逗

哎 髮蒼視茫了 今晚

柳靜垂深 湖夢含煙

不禁憶起 那一年

烽火往事的中秋

半生滄桑 顛沛流離

仍難解讀 湖這本書

夜深夢瘦 因為霧濃

夜 濕了

這是九百六十萬方圓中的一隅

雖然物換星移 仍有明滅的鄉愁

歲月不待 故人離散

望斷的夢境 母親般地盪起

大明湖的千秋

沙糖橘

余光中

小不盈握,一只沙糖橘

表面青黃不接,外交似非所長

偶有斑點,暗示造化的滄桑

剝開了,卻長得非常認真

一律八瓤,像是在平均分省

吐岀蕞爾的幾粒種籽

筋絡交接,自成經緯的系統

但地軸一線卻中空成縫

北極一眼可望穿到南極

地心的秘密不過是虛心

這麼精巧的空間別有天地

組織完備像列支登斯坦

應有盡有的小公國,幾乎

難容我笨拙的手指試探

儘管它大得已足以自誇

小人國特大號的南瓜

過年喜樂詩(12首)

◆杜潘芳格

轉外家1 滿女留下2 芳郁花。

戴紅帽 行上行下 元初二。

大紅花 唔驚寒冷 開十蕾。

戴笠嬤3 曬日頭 啄目睡个4 老人家。

老梅樹 嫩枝開花 滿樹香。

桃花開 真像美女 貴婦人。

大紅包 強攏入去 捽落去。

冷颼颼 春天到今還吂來。

創客詩 辭典扁到反滾斗。5

紅杏花 高高枝上 迎春光。

西北風 吹去烏雲 露陽光。

花一蕾 遙遠芬芳 告新春。

散步植物園

◆子敏

星期日下午,陪太太到植物園散步。

我喜歡看園景,她喜歡看植物。看到一處園景,我就會想起年輕時代跟那景物相關聯的輕狂往事,一心一意想搬出來說給她聽。看到一種植物,她就會想起跟這植物有關的童年往事,忍不住絮絮叨叨的全盤搬出來說給我聽,一點細節也捨不得放棄。我們都是屬於「回憶型」的人,而且很熱心的認為在談天中自己應該有些貢獻。

散步和談天的結合是很自然的,只是步子要邁得慢,話也不必多。我們明明知道散步要保持的是閒適的心情,但是我們的散步卻洋溢著表達的熱情。我們的談天像是一場「貢獻」的競爭,善意中有些敵意,敵意中滿含善意。

我們散步的路徑是由家裡走到巷口,再由重慶南路三段逆向走上二段,然後左轉,踏上寧波西街,再右轉,就是泉州街。幾十年前的泉州街總是那樣寧靜乾淨,現在也是這樣,不同的是,現在的泉州街已經看不到牛車。

幾十年前,我20歲出頭,每天早上都在現在站立的地方等著坐牛車上班。牛車很多,一輛接一輛的來。我挑選樣子和氣的駕車人,說一聲「早」,再笑咪咪的加上一句『坐坐你的牛車」,就算有了交代。駕車的農人會稍稍挪動位置,讓我坐在他身旁。牛車慢吞吞的走著,把我送到南海路的《國語日報》去上班。那真是一個人人可以享受「慢」的年代。

我熱心的把這一切說給她聽,包括數不清的細節和說明。我的敘述加上議論,變得沒完沒了,完全溢出「點到為止」的範圍,直到我接觸到她「能不能盡量精簡」的眼神,才警覺到自己的獨白,已經嚴重侵犯了她敘說往事的權利。

建國中學大門口的馬路對面,幾十年前是日本人的「建功神社」,是用來祭祀對戰爭有功的日本軍人。正當中是一條參拜大道。參拜大道的兩側,古木參天,落葉遍地。參拜大道的盡頭有一座水泥白橋。白橋的兩邊是水池,池裡種的是睡蓮。白橋的盡頭,現在是一座大樓,這是後來中央圖書館蓋的。穿過大樓下的門廊,就可以看到原本那座有圓頂的神社,中央是正殿,兩旁是側殿。殿前有一個鋪石板的大庭院,庭院當中有一個長方形的噴水池。這個神社,就是從前《國語日報》上班的地方。

這景物同時引發了我們兩個人的許多回憶,因為我們曾經是《國語日報》的同事。但是這一次卻被她搶了先。她伏身在橋欄上看池中的睡蓮,辨認水中靜靜游過的黑色魚群,魚群引發了她對於童年捕蝦的回憶。

童年,她的家為了躲避盟機的轟炸,搬到寂靜的鄉下。她跟姨母和表姊妹,都曾經學過用蝦籠在溪裡捕蝦。天黑之前,她們用石頭壓住裝了食餌的蝦籠,放在水裡,天亮再去收籠,籠裡的蝦就成為午餐桌上的一道菜。

她開始敘述,加上一大堆的細節。在她滔滔不絕的長篇敘述當中,我只能成為聆聽者,不得不也用「能不能稍稍精簡一點」的眼神去注視她發亮的眼睛。

植物園靠近和平西路的一角,有一個竹圍,種植了不同種類的許多竹子。竹園的外側是一條小徑,小徑的外側是一個長滿青草的斜坡。斜坡下面有一條彎曲細長的天然水溝像一條小河。這景物現在已經不在,但是這個我叫它「小河邊」的幾十年前的景色,卻突然在我腦中變得鮮明生動。我搶先敘述,不再相讓。

幾十年前,我和一位喜愛寫作的同學,他現在是退休的大學文學教授,我們常常相邀在小河邊談論文學。那時候我們都很年輕,很純真率直。我們的意見常常不合,演變成爭吵。我們往往在就要開口罵人之前突然閉嘴,兩個人同時含怒起身,一語不發的並肩走回宿舍。兩三天後氣消了,才又恢復一向的情誼。

如果我所說的就像前面一段話那麼精簡,那倒還好,偏偏我想說的不止這麼些。我的敘述還剛進行不到所有材料的一半,她已經一再的用「已經夠詳盡了」的眼神向我注視,希望我盡快結束我的長篇故事,因為我們已經來到植物園裡一處我叫它「家常蔬菜」的特區,那裡種了一畦畦的蔥、蒜、韭菜、小白菜……。

我很喜歡這個可以給小孩子一些生活教育的特區,一下子想起我們的三個女兒還小的時候,我曾經一次兩次的帶她們來這裡分辨哪個是蔥,哪個是蒜。幾乎就在同時,她的回憶也來了,比我快了一步。我就像在發言台上被另一個人奪走麥克風,自己淪為站在台上的聽眾。

她又想起童年住在鄉下的往事。「一眼望去盡是農田」是她想描寫的場景。她說農家大都沒有上菜市場買菜的習慣,要吃的蔬菜都是家裡自己種。她曾經幫母親種蔥,種菜,提水灌園。她每一樣細節都不肯放過,對於我的「這些細節可不可以省略」的商榷眼神,始終不加理會,我只好很不甘心的擱起自己的回憶。

季節是春天,許多年長朋友都有子女開車,孝順他們上山賞櫻。她卻建議就近去看看植物園裡那兩三棵僅有的櫻花樹。遺憾的是那兩三棵櫻花樹的花兒已經謝了。我看到櫻花樹旁邊有一小片草地,草地上有幾塊白色的大石頭。這一小片草地裡,藏有值得我回憶的一段往事。

年輕時候,我認識一位喜愛談論人生哲學的新來同事,他也很年輕。有一天傍晚陪他上植物園散步,就坐在那片草地上聽他高談闊論。我們從黃昏談到夜深,從暮色四合談到天空露出微弱的曙光。巡夜的警察來了,用手電筒照了照,嚴肅的對我們說:「年輕人,天快亮了,有話回家去說吧!」

我開始興致勃勃的敘說這件往事,對於因為看到櫻花凋零又想起了什麼的她,只好用「對不起」的眼神,為自己無法停下來的敘述,向她表達歉意。

很快的,植物園已經被我們繞了一圈。我們輪番上陣的單向敘述,只好在回家的路上繼續著。我們走出了植物園,卻都沒有這樣的自覺。

不久,終於到了必須掏出家門鑰匙的時刻。我的回憶還沒說完,只好匆匆點上句點。她的回憶還沒開始,但是顯然已經沒有開始的機會。我記掛著一篇寫了一半的稿子,她記掛著也該動手洗米做晚飯。我們只好在打開的大門外相約:「進去吧──下星期日再去走走。」

其實,我們所說的「再去走走」,真正的意思是「再去談談」,再去植物園那個地方接續那些永遠談不完的話題。

二八年華

◆丹扉

55歲那年,我在《皇冠》雜誌個人的每月專欄「反舌集」內,寫了一篇〈雙五年華〉;那當然是利用中國文學可作多樣性的解釋與趣味,把自己調侃也勉勵了一番;並預定到66歲時寫「雙六」,77歲時寫「雙七」……每篇之間,相距有11年之遙,還早得很吶。誰知那兩篇文章根本沒寫就挨到「二八」,越來越只有年無有華了。

「二八」最通俗也最正面的運用是指女子16歲。如果打混,可以二加八指十歲,又可以用乘法八八64歲,最後才是無可奈何又討人嫌的88歲。

回想這長長的一段日子,還真是熱鬧:邀我到台北共開命館的有之;邀請同上節目一起耍寶的有之;邀約同作連續劇製作人的有之;邀一齊作推銷員的也有……我因為不懂得那麼多而從未對那些工作動心動念,否則恐怕老早不知道在哪兒就半路陣亡了。後來我聽一位女友的媽媽說:「絕對不要去作拉保險和推銷貨品的工作,別人一見到你們就會害怕。」雖然我承認在這些方面工作而大告成功的大有人在,但我絕對不是那種料。

在嘉義女中任教時,偶爾在家寫些短稿投給台北的報紙或雜誌,居然有一天收到《皇冠》雜誌創辦人平鑫濤來信邀在雜誌上開個專欄,每月定期寫一篇稿交去。我想每月定時要一篇,光陰似箭很快限期就到,多受限制又不自由呀,我又到哪裡去找那麼多題材呢?還是自由投稿比較輕鬆,便回信謝絕了。女中有位比我年輕很多的女同事,有一天到我家來玩得知此事,忽然很正經地對我說:「這種機會人家求都求不到,你居然不要,真是喲!」後來我一想,自己的確「真是喲」,便回信去答應可以,對方也沒生氣變卦。我接連寫了幾年並不覺得辛苦,反而深深慶幸跟不少本來陌生的人交成了朋友。

後來戶長先生調職台北,貓們(女兒們)的升學趨勢也落在台北,我便決定舉家北遷,也決定到台北後不再謀職,要好好休息到處去玩了。

在台北結識的朋友當中,警察電台的主播之一李文和我最投緣;有一天她忽然來找我說,《仕女》雜誌的吳林林社長要請我去當總編輯。我對雜誌的編輯工作一點都不懂,跟她去社裡見了社長卻居然就答應了,可見我也不是一個會堅持立場的人。

那段時間我們常聚的朋友除了李文外,還有曹又方、洪小喬、黃麗穗、鄭羽書等。

小喬經常一把吉他在手,隨時都能夠唱出好聽的歌,她自己作詞兼作曲的一首〈愛之旅〉也廣為流傳,在報紙上開的專欄「寧為女人」內容也夠精采。但我們這些朋友後來各奔前程,又方殞落,其餘好多人都失去了聯繫。

現在別人問起我的年齡,我除了即時坦誠奉告外,還喜歡加上一句:「跟英國女王伊莉莎白同歲喲!」有時神經較旺盛一點,會再加上:「你看電視上女王站出來的樣子,是不是比我更呆?」如果精神更好,還會再加一句:「跟我們同歲的,以前還有一個好萊塢艷星瑪麗蓮夢露哩!」

訪怡之老姊

◆王明書

在美國定居,不會開車的中國老年人很多,因為在台灣地方小,火車、汽車、計程車四通八達,美國太大,地廣人稀,不會開車,就限制你的行動,幸而科技發達,天涯海角,拿起電話撥個號碼就能聽到你想通音訊的人,許多當面未說的,都可以侃侃而談,我在南加州海邊小城,秀亞大姊住洛杉磯中部的羅蘭崗,比我們距洛城遠個五十分鐘車程,我們之間常通電話,一聊總在半小時以上,有時她忽然警覺──不談了、不談了,下次該我打過去給你。二十多年前,還不流行網路,電話費很貴,她怕我花錢,我說我們節省大半輩子,到老還不為自己花點錢,那又何苦為此虧待自己呢。

秀亞大姊是位非常敦厚、善良的長者,感情上受過很大的傷害,心底積壓的委屈,都會在電話中傾吐出來。我是個好聽眾,對她的為人處世深深感佩,有時也大不以為然──你為什麼這樣懦弱,你如奮力抵擋,也不至如此地步,真的,如果我去看看她,我會為她拭乾淚水,陪她說說話、談些孩子們如何乖巧、熱愛媽媽,讓她慢慢地抒解開來,但一直都沒有去看她。她去世了,我卻匆匆半夜起身叫兒子開車帶我去參加她的追思會和葬禮,我非常懊悔,有什麼千難萬難不能克服。

由於這件事,使我耿耿於懷,這個教訓使我警覺要做的事絕不可耽延──「我在這世上的日子有限,所有什麼恩惠、工作、服務,我所能給人的,讓我現在就給罷,讓我不再耽延、忽視罷,因為我以後恐怕沒機會再經過這條路了!」──貴格會格言。

要去看看王怡之大姊,是我多年的心願,我住南加州西北濱海小城──萬杜拉——她住南加州東南的聖地牙哥──一北一南,比秀亞大姊家又遠一個多小時車程,她一直切盼我能去看看她,她不能走,至少我比她年輕不少,我因有未去看秀亞造成的遺憾,這「前車之鑑」刻骨銘心,再不能忽視,更不敢拖延,她肖兔我肖牛,我已85,她整整比我大十歲,已是近百齡的老壽星了。

她屢次來信,那種懇切、熱切的盼望,連我家的老二也為之感動不已,只是擔心我長途坐車太久太累,他自己辛苦一點沒關係。於是我們敲定,說去就去,排除萬難,快快成行以償夙願。

於是我們先到羅蘭崗與德蘭夫婦會合,她的先生是航太退休的高科技負責人,他叫聖★(耳光),聰明能幹,是個好好先生,我們先去參觀了他們的華廈,參觀了秀亞大姊的房間,她真的是坐擁書城,除了書還有畫。德蘭畫,她題字,真是母女合作,相得益彰,因此德蘭除她的事業,能寫文章能畫國畫,多才多藝。

聖(耳光)是識途老馬,路真長,彎來彎去,迴轉好幾次,若只憑地圖,可是太難找了。

進了她家的大園子,那真是植物園,奇花異卉,各種籐蔓、花棚、花架,繁花爛漫、繽紛,使人目不暇給,尚未進門,老姊姊已扶著助行架引領多時,高興、激動的一把擁著我,伏在我肩頭說不出話來,她喜極而泣,我覺得真該早來,萬幸彼此還健在,太好了,感謝天父,總算如願以償,不至造成遺憾。

起先一直心中忐忑,路這麼遠,我這麼老弱,我畢竟戰勝一切心理障礙和疑慮,我的老友好友,我的老姊姊啊,我高興的大聲叫:感謝慈愛的天父保佑,讓我這小小的心願能達成!

怡之老姊只育有一女,但她真叫我讚嘆,她叫「有鄰」,「德不孤必有鄰」的意思吧,非常精采的好女兒,比十個普普通通的兒子要好得太多,她為了工作,先讀了一個學位,後來為興趣,又拿到一個學位,現在她仍在美國政府機構工作,早出晚歸,她的先生是中東人,我猜是伊朗,高大挺拔,彬彬有禮,見我們來還有幾句字正腔圓的國語歡迎詞──把我們嚇一跳,但只此幾句。他叫「愛德」,對岳母大人孝順體貼,他們的環境很好,大廳、迴廊布置得堂皇高雅,那氣氛使人感到主人不是凡俗之輩,頗有內涵的呢。

| FindBook |

|

有 1 項符合

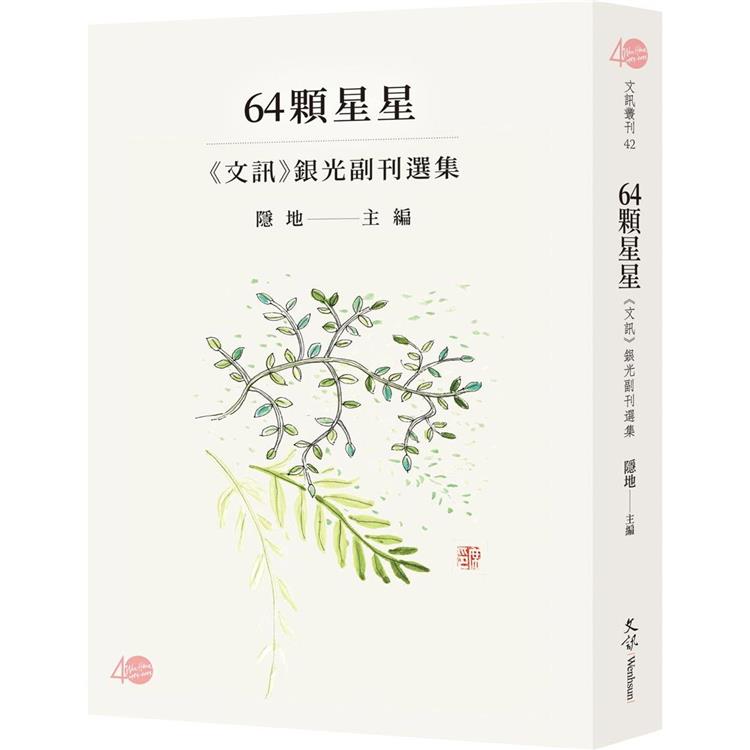

64顆星星—《文訊》銀光副刊選集的圖書 |

|

$ 143 ~ 342 | 64顆星星:《文訊》銀光副刊選集【金石堂、博客來熱銷】

作者:一信、余光中、周夢蝶 出版社:文訊雜誌社 出版日期:2023-06-28  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:64顆星星—《文訊》銀光副刊選集

當人們離開世界,都會為天上添一顆星,不同的是,作家們在地上留下了作品,同樣發出熠熠光芒。《文訊》「銀光副刊」自2009年創立,讓65歲以上老作家自由揮灑彩筆,14年累積的稿件數量驚人。此次挑選辭世的64家作品,是詩、散文、小說的百寶箱,珠玉瑩瑩,邀您共品賞。

詩輯26家:

一 信 丁 潁 方 艮 余光中 杜潘芳格 辛 鬱 周夢蝶 岩 上 林佛兒 林 梵 洛 夫 夏 菁 張 健 莊伯林 陳千武 麥 穗 童佑華 楊震夷 楊 濤 管 管 蓉 子 趙天儀 謝 馨 鍾鼎文 藍 雲 羅 門

散文輯28家:

子 敏 丹 扉 王明書 王牧之 王家誠 何偉康 秀 陶 季 薇 林莊生 芯 心 邵 僴 姚宜瑛 秦 嶽 張拓蕪 曹又方 梁丹丰 莊 因 郭良蕙 陳司亞 陳冠學 傅林統 喻麗清 景 翔 童 真 楊念慈 趙玉明 趙 雲 謝輝煌

小說輯10家

王令嫻 段彩華 師 範 高鳳池 張 放 畢 璞 郭嗣汾 黃美之 廖清秀 鄭清文

作者簡介:

編者簡介

隱地

本名柯青華,浙江永嘉人,1937年生於上海,1947年來台。創辦爾雅出版社、「年度小說選」、「年度詩選」和「年度批評選」。著有小說《一千個世界》、《碎心簷》,散文《現代人生》、《歐遊隨筆》、《愛喝咖啡的人》、《我的宗教我的廟》、「年代五書」等,詩集《法式裸睡》、《一天裡的戲碼》等,自傳《漲潮日》,評論《隱地看小說》等。

章節試閱

大樹飛了

敬懷詩人余光中先生

◆一信

仰看 很大一棵樹

樹 樹苗來自大陸

培育成長於苦難時期台灣海島

這樹想飛 愛飛 飛去歐美

吸收了很多營養 也將

養分帶回台灣培育小樹

樹 枝椏伸入雲霄

果實豐碩壘壘垂地

垂遍土地 甜美神奇多樣多種多……

有東方精神素馨品質

西方現代科技味覺味感

樹超浪漫 自行告白

大陸是母親 歐美乃情人

香港係外遇 台灣

為終身摯愛不變之妻子

很多蚍蜉 蟲豸侵襲攻向這樹

也有一些蟲魚學者

用尖銳聲波 字磚汙衊攻訐這樹

樹 完全未被撼動

而風雨山川卻在旁群起嘩笑

...

敬懷詩人余光中先生

◆一信

仰看 很大一棵樹

樹 樹苗來自大陸

培育成長於苦難時期台灣海島

這樹想飛 愛飛 飛去歐美

吸收了很多營養 也將

養分帶回台灣培育小樹

樹 枝椏伸入雲霄

果實豐碩壘壘垂地

垂遍土地 甜美神奇多樣多種多……

有東方精神素馨品質

西方現代科技味覺味感

樹超浪漫 自行告白

大陸是母親 歐美乃情人

香港係外遇 台灣

為終身摯愛不變之妻子

很多蚍蜉 蟲豸侵襲攻向這樹

也有一些蟲魚學者

用尖銳聲波 字磚汙衊攻訐這樹

樹 完全未被撼動

而風雨山川卻在旁群起嘩笑

...

顯示全部內容

作者序

文壇懷人集

◆隱地

這是一本懷念老作家的書,這也是一本文壇懷人集。

過去的人都說,人離開世界,都變成天空的一顆星,文人也一樣,他們遠去,為天上添了一顆星,更不同的,文人也在地上留下了他們無數的作品,每一篇作品,都是一盞燈,照亮著路,協助我們前行。

展讀本書,更讓我們仰望天空,想尋找他們是哪一顆星?滿天星,亮晶晶,《64顆星星》一方面讓我們仰望天空,一方面低頭沉思,不管我們讀了《64顆星星》中哪一篇作品,這些過去的文壇前輩,彷彿立即都重新活在我們眼前,每個人的音容笑貌也讓我們回想,回想過去他們還...

◆隱地

這是一本懷念老作家的書,這也是一本文壇懷人集。

過去的人都說,人離開世界,都變成天空的一顆星,文人也一樣,他們遠去,為天上添了一顆星,更不同的,文人也在地上留下了他們無數的作品,每一篇作品,都是一盞燈,照亮著路,協助我們前行。

展讀本書,更讓我們仰望天空,想尋找他們是哪一顆星?滿天星,亮晶晶,《64顆星星》一方面讓我們仰望天空,一方面低頭沉思,不管我們讀了《64顆星星》中哪一篇作品,這些過去的文壇前輩,彷彿立即都重新活在我們眼前,每個人的音容笑貌也讓我們回想,回想過去他們還...

顯示全部內容

目錄

〈序〉隱 地 文壇懷人集

目次

輯一 詩

一 信 大樹飛了──敬懷詩人余光中先生

丁 潁 說心

方 艮 大明湖畔

余光中 沙糖橘

杜潘芳格 過年喜樂詩

辛 鬱 地址本

周夢蝶 止酒二十行

岩 上 留言

林佛兒 河居

林 梵 太空人──給陳建忠

洛 夫 灰的重量

夏 菁 詮釋/我不知道

張 健 你去了那兒──懷念亡兒小嵐

莊伯林 櫻子

陳千武 詩刊封面印象

麥 穗 懷念《明天》──參觀「台北文青生活考特展」後感

童佑華 雁聲

楊震夷 書懷二首

楊 濤 山中黃昏

管 管 雕刻自己的刀子

蓉 子 樹的舞姿

趙天儀 現代詩的...

目次

輯一 詩

一 信 大樹飛了──敬懷詩人余光中先生

丁 潁 說心

方 艮 大明湖畔

余光中 沙糖橘

杜潘芳格 過年喜樂詩

辛 鬱 地址本

周夢蝶 止酒二十行

岩 上 留言

林佛兒 河居

林 梵 太空人──給陳建忠

洛 夫 灰的重量

夏 菁 詮釋/我不知道

張 健 你去了那兒──懷念亡兒小嵐

莊伯林 櫻子

陳千武 詩刊封面印象

麥 穗 懷念《明天》──參觀「台北文青生活考特展」後感

童佑華 雁聲

楊震夷 書懷二首

楊 濤 山中黃昏

管 管 雕刻自己的刀子

蓉 子 樹的舞姿

趙天儀 現代詩的...

顯示全部內容

|