引子

子夜,星子如稀疏的雨點點綴於漆黑的天幕,一輪皓月當空懸掛。

大東第一高山—蒼茫山在星月的映射下,仿如一面挺峭的玉璧屹立於祈雲平原之上,月華如銀色輕紗薄薄地籠罩而下,襯得蒼茫山尊貴傲然,無愧於「王山」之稱。

高高的山頂上,此時正有兩名老者相對而坐,一著白袍,一著黑袍,皆是年約五旬,相貌清瘦。兩人中間是一塊方形巨石,頂部被削得平平整整,再刻劃成棋盤,上面密密地嵌著許多石子。

兩人身邊各放著幾塊大石,需落子時便從大石上捏下一塊,再隨手一搓,那石子便成扁圓形棋子,棋子再落下時,嵌入巨石一寸,露出一寸,分毫不差。

棋盤上,棋局已下一半,雙方勢均力敵,鹿死誰手,猶不可知。

「這等清朗的星月已許久不見。」白袍老者沉思的目光忽從棋局上移開,抬首仰望著滿天的星月,頗為感慨。

「夷靡亂世,難有清朗。」黑袍老者也移目夜空,「子時已過,也該來了吧。」語氣中帶著隱隱一絲期盼。

老者的話音才落,天幕之上忽然星芒大起,當空躍起了一顆明星,霎時星光直貫九天,竟是蓋過了那一輪皓月,瞬間照亮整個天地。

「出現了……終於出現了!」白袍老者平靜的眸中驀然湧現出激動的神色。

可就在此時,天幕上忽又升起了一顆星子,光芒絢爛奪目,似整個天地間只容它一顆星一般,亮得不可一世。

「看!果然……果然也出現了!」黑袍老者枯瘦的臉上有著一抹無法抑止的興奮。

「它們……終於來了。」白袍老者站起身來,望著天幕上那兩顆耀比朗月的星子。

「所以……這個亂世也終於要結束了。」黑袍老者起身與白袍老者並肩而立,同看天幕上那兩顆遙遙相對、互比光輝的星子。

「亂世將會終結於它們之手,可九天之上卻註定只能存一顆王星。當星辰相遇,孰存孰隕?」白袍老者抬手舉高,似要撫上天際的星辰,語氣中有著激動也有著對未來無可捉摸的疑慮。

天空中那兩顆閃亮的星子忽然慢慢收斂光芒,不似剛才那般耀眼奪目,但依然比周圍的星子要明亮得多。

「星辰相遇,孰存孰隕……那或許取決於它們自己,又或許是由命運來定奪。」黑袍老者聲音悠長靜遠,仿從亙古傳來。

「命運啊……」白袍老者目光裡隱隱閃現出一絲惋惜與悵然。

「是的,那不能由你我來定奪。」黑袍老者收回目光,落向身前的棋局,「這盤棋還下不下?」

白袍老者亦自天幕收回目光,看著眼前的半局棋局,然後搖首,「既然不由你我定奪……那又何須你我下完。」他抬手指向星空,「等他們來下吧。」

「他們?」黑袍老者看看棋局再看看星空,淡淡一笑,「也好,就留著他們來下吧。」

白袍老者拂袖轉身,「我們下山吧,該是你我去找他們的時候了。」

「嗯。」黑袍老者也轉身離去,「這最後的半局棋便由他們來下,定你我的勝負,也定這個天下的歸屬。」

「呵呵……」白袍老者輕笑作答。

兩人飄然而去,只留下蒼茫山頂那半局棋。

日後有登上蒼茫山的人,看到山頂上有這樣的一盤棋時皆感驚異,但誰也沒有去動它。

能登上大東第一高山的人不多,而登上去的人也非凡俗之輩,既然有人留下殘局,那自然還會有人來把它下完。

許多年後,有兩個人沿著命運的軌跡,終於相會於蒼茫山頂,面對命運留給他們的棋局。

兩位老者於蒼茫山頂留下棋局之時,正是大東景炎二年。

╳

大東自威烈帝建國傳至景炎帝已有六百餘年。

威烈帝東始修布衣出身,生逢亂世卻胸有抱負,領著一干兄弟從赤手空拳到兵甲百萬,終是一掃群雄定鼎天下,以姓氏「東」為國號,締建大東帝國。其後論功行賞,封七位功勳最為顯赫的部將為王,這便是七州七王—冀州之王皇逖、閩州之王寧靜遠、雍州之王豐極、北州之王白意馬、幽州之王華荊台、青州之王風獨影、商州之王南片月,並以得自北海海底之墨鐵鑄成八面玄令,其中最大一面為「玄極」,為帝擁有,七面小的為「玄樞」,賜七州之王。封王賜令之時,帝與七王歃血為盟—玄極至尊,玄樞至忠!

威烈帝後,泰興帝、熙寧帝、承康帝皆為一代明主,廣納良才,體察民情,輕徭薄賦,政治清明,各諸侯國安守本分,忠心帝室,王朝在明君賢臣手中日漸強盛。

至中期,永安帝、延平帝、弘和帝等數位帝王,雖無十分才幹,但還算守成之君。而至禎光帝、天統帝、聖曆帝,卻是一干昏庸之主,貪圖安逸享樂,疏於政事,任一干奸佞之臣把持朝政,一個強大的王朝便漸漸衰落。

後至寶慶帝,喜奢華,愛女色,大修桂殿蘭宮,收盡天下美女,又好大喜功,兩次派兵出征蒙成皆大敗而歸,弄得國內財匱力盡,民不聊生,怨聲四起,各州諸侯漸生異心。

先是閩州閩王揮軍而起,欲取而代之,而寶慶帝卻不待寧軍殺至帝都,那酒色腐蝕的身子便因驚恐過度崩於奢麗的驪馳殿。

太子即位,年號「聖祐」。聖祐帝請出凌霄殿裡的玄極,號令天下諸侯揮師勤王,終集六州大軍擊潰閩軍。閩王窮途末路,自刎身亡,其封地為鄰近之雍州豐氏、冀州皇氏、青州風氏三州吞併。

平定閩王叛亂後,各州諸侯勢力坐大,聖祐帝雖有宏圖之志,奈何大東已是百病纏身之殘軀,且帝在閩王之亂中身負一箭,纏綿病榻不及三年便駕崩,未有子息,其弟厲王繼位,年號「淳僖」。

淳僖帝性殘暴,不喜金銀美女,卻獨愛圍獵,而其圍獵卻非獵獸,而是獵人。他將活人分散於獵場各處,然後率侍從、臣子像獵野獸一般去密林中捕獲射殺,得頭顱多者勝,若獵得活人,則開膛破肚,飲酒取樂。

這些被圍獵的活人一開始只是死囚,稱為「活獵」,後來死囚不夠,便將牢中無論是何罪過的囚犯統統帶去獵場,最後連囚犯也不夠時,便抓平民充數。如此暴行激得舉國震憤,各地時有義軍揭竿而起。然經兩次蒙成之征,再經閩王之亂,皇帝的嫡系部隊已近全耗,淳僖帝只得請諸侯出兵鎮壓,於是各諸侯便藉此明目張膽地招兵買馬,爭相伐戮,以擴充自己的領地與財富,且各國間時有相攻互伐之事,而皇帝此時已無力約束各國。

淳僖十一年,皇帝在帝郊秋吉獵場圍獵時,不堪暴虐的活獵們終於群起反抗,殺死了皇帝,而後他們又衝向王公貴族居住的帝都,沿途回應之百姓甚多,很快便集結成數萬人的義軍,他們攻進了猝不及防的帝都城,攻進了富麗的皇宮……最後雖被禁軍統領東殊放率大軍鎮壓,但這一次的反抗行動卻在青史上留下了鮮明一筆,史稱為「秋吉獵變」。

淳僖帝崩後,太子即位,年號「景炎」。

景炎帝登基後,卻發現在那場暴動中不見了凌霄殿裡的玄極,立時發詔遍尋天下,卻是大海撈針,杳無蹤跡。各諸侯國卻藉此為由,稱「帝室失德,玄極棄之」,而不再尊崇帝室,至此大東帝國開始分崩離析,進入了六州各自為政、互相傾軋的時代。

玄極失蹤後,天下英雄莫不想得,以登至尊之位。

╳

據東朝末年青州文人柳渚川所著《渚川筆談》記載:

大東域土遼闊,帝都位於王朝中部的祈雲平原,在大東建立之初,這一片平原分為祈州、雲州,又被稱為王域,為皇帝直接管轄。以祈雲王域為中心,東有商州,商王封地;東南冀州,冀王封地;南有幽州,幽王封地;西南青州,青王封地;西有閩州,閩王封地;西北雍州,雍王封地;北有北州,北王封地。

及至東末,帝室無尊,祈雲王域已失半數,六州互為擴張併吞,又兼閩州閩王覆滅,各國方位亦有所變化,其中以雍州豐氏、青州風氏、冀州皇氏最顯。其中豐氏北進北州,東併祈雲,南吞閩州西部;風氏北上併吞閩州中部;皇氏東進商州,北吞祈雲,西併閩州東部。

以疆土論,雍州豐氏、冀州皇氏居六州之首,青州風氏次之;因冀州皇氏擴張,幽州華氏被迫夾於冀州皇氏、青州風氏兩州之間,與王域再無相通,難有擴張,疆土又次於青州風氏,然幽州沃野千里,商貿發達,論富庶居六州之首;北州白氏、商州南氏相鄰,只是北州又鄰雍州,商州又鄰冀州,處虎視獅窺間,已成弱國之勢。

第一章 素衣雪月絕風華

景炎二十五年,七月。

剛入秋,天氣依然十分炎熱,正午時分又恰是一天最熱之時,驕陽火一般烘烤著大地,人多避於家中或樹蔭下納涼。

只是位於北州西部的宣山腳下,卻見許多人在烈日下追逐著,奔在最前方的,是一名身著黑衣的男子。

「燕瀛洲,你已無處可逃!」

將黑衣男子逼入山中密林之後,一群人將他團團圍住。那群人裡有戎裝將士,有儒袍書生,有作商賈打扮的,還有的像莊稼漢……服飾不一,神態各異,相同的是手中刀劍皆指向圍著的人。

被圍住的男子年約二十七、八,手執長劍,身上已多處受傷,鮮血不斷流出,染紅他腳下的草地,可他依舊挺身昂立,面色冷峻地看著眾人,並不像一個窮途末路的逃亡者,反像個欲與敵拚死一戰的將軍。

那群人雖是圍住了男子,可目光卻多集中在男子背著的包袱上。

「燕瀛洲,將東西留下,我們放你一條生路!」一名武將裝扮的人抬了抬手中的大刀,指著黑衣男子—燕瀛洲。

被喚作燕瀛洲的男子臉上浮起一絲淺笑,帶著一種冷冷的譏誚,「曾聞北州曾甫將軍每破一城必屠城三日,刀下冤魂無數,今日竟是對燕某格外慈悲了。」這一句話既諷刺了曾甫言不可信,又點出其殘暴的本性。

果然,曾甫面現惱怒,正欲出聲,他身旁一個儒生裝扮的男子摺扇一搖,斯斯文文道:「燕瀛洲,今日你定難生逃,識時務便將東西留下,我們倒可讓你死得痛快一些。」

「燕某當然知道今日難逃一死。」燕瀛洲平靜道,並以未握劍的手拉緊了背上的包袱,「只是公無度,你扇中之毒已害我二十名屬下,我自要取了你的狗命才可放心走。」話落,長劍直指公無度,目光比手中的寶劍更冷更利。

公無度扇下殺人無數,可此刻對著這樣的目光,竟不由膽寒。周圍眾人也不由自主地握緊了手中的兵器,全神戒備。

冀州「風霜雪雨」四將名震天下,而眼前這人—昔日察城一戰成名的四將之首「烈風將軍」燕瀛洲—這一路他們已見識到了其以一敵百的勇猛。

「燕瀛洲,今日你已受重傷,誰勝誰負早已明瞭。」那個打扮似莊稼漢的人上前一步,目光盯著燕瀛洲,舉刀呼喝,「各位,何需怕了他,咱們並肩子上,將他斬了各取一塊,也好回去請功!」

「好!林淮林大俠說得有理,斬了燕瀛洲,東西自是我們的!」商賈模樣的人從腰上解下軟鞭,話還未落,手臂一揮,長鞭已迅疾飛出,直取燕瀛洲背上的包袱。

「並肩子上!」

不知誰吼了一句,便見數人出手,兵器全往燕瀛洲身上刺去。

燕瀛洲雖然受傷,但動作依舊敏捷,身形微側,左臂一抬,那纏向後背的長鞭便抓在手中,然後身體迅速一轉,手一帶,那商賈模樣的人便被他大力拉近擋住曾甫砍過來的刀,再接著右手一揮,長劍已橫架住側向砍來的兵器,力運於臂。

「去!」一聲冷喝,那砍在劍上的兵器齊齊震動,持兵器的那幾人只覺虎口劇痛,幾握不住,迫不得已,只得撤回,身形後退一步,才免兵器失手之醜。

片刻間燕瀛洲逼退數人,動作乾脆俐落,令在一旁觀望之人不免猶疑是坐等漁翁之利還是一塊上速戰速決。

「我們也上!」

公無度一揮摺扇,欺身殺了進去,餘下各人便也跟著紛紛出手,一時只見刀光劍影,只聞金戈鳴叩。

在眾人圍殺燕瀛洲之時,卻有一白袍小將持槍旁觀,他身後跟著四名隨從。

雖被十多人圍殺,燕瀛洲卻毫無畏色,寶劍翻飛之時帶起炫目的青光,長劍所到之處,必有哀號,必見血光。

『好身手!』白袍小將暗自點頭,一雙明亮的眼睛裡盡是讚賞。

圍鬥中的燕瀛洲自知今日難逃一死,因此只攻不守,完全是拚命的打法,只是圍殺他的也盡是高手,況且人數還這麼多,是以過不得多久,他身上便又添了數道傷口,血流如注,腳步所到之處盡染殷紅。

『唉!』白袍小將輕輕搖頭,看著燕瀛洲因傷勢加重而漸緩的動作,露出了惋惜之色。

「燕瀛洲,納命來!」只聽一聲冷喝,公無度瞅準機會,鐵扇如刀,直刺燕瀛洲前胸。

眼見鐵扇襲來,燕瀛洲身形微微一側,待要閃過,卻還是慢了一點,鐵扇刺入他肋下。

公無度眼見得手,正待得意之時,忽覺胸口一陣劇痛傳來,低頭一看,燕瀛洲的青鋼劍已沒柄刺入他胸口。

「我說過必取你狗命!」燕瀛洲咬牙道。他竟是拚著受公無度一扇也要殺他。

「你……」公無度張口剛說出一個字,燕瀛洲卻迅速抽劍,血雨噴出,灑濺了他一身,公無度眼一翻,倒了下去。

燕瀛洲抽劍即往身後架去,卻終是晚了一步,左肩一陣刺痛,曾甫的刀從背後刺入,霎時血湧如泉,整個人都成了血人。

「竟從背後偷襲……虧你還是一國大將!」燕瀛洲冷吸一口氣,怒目而視。

「哼!此時有誰是君子。」曾甫毫無羞愧地冷哼,刀還嵌在燕瀛洲體內,看著刀下已是重傷待宰之人,他心中不禁一陣快意,左手探出直取他肩上的包袱,「你還是……啊!」

只見劍光一閃,曾甫慘嚎,昏死在地上,他的雙手竟已被齊腕切下!

燕瀛洲得手即退後一步,反手將嵌在背後的刀拔出扔在地上,刀柄上還留著曾甫的斷手,圍攻的人看得不寒而慄,皆往後退開一步。

而經兩番重創,燕瀛洲終是力竭不支,身子一晃,眼見要倒地,他長劍支地,人便單膝跪著,抬首環視周圍的敵人,一雙眼睛凌厲嗜血,如受傷狂暴的野獸,周圍的人都被他氣勢所壓,竟不敢妄動。

燕瀛洲喘息片刻,然後慢慢站起身來,那些圍著的人不由自主地又往後退去。

「來吧!今日我燕瀛洲能盡會各國英雄也是三生有幸……黃泉路上有各位相伴也不寂寞!」燕瀛洲長笑一聲,抬起手中長劍,直指前方。

站在他正前方的是林淮,此刻喉結滾動,滿臉懼色地看著眼前仿若染血修羅的「烈風將軍」,腳下不由後退……

啪!啪!啪!啪!

正當林淮畏懼不前時,林中忽然響起擊掌之聲,在這片肅殺中顯得格外突兀。

眾人怔了怔,轉頭往擊掌之人看去,卻是一旁袖手旁觀的白袍小將。

那白袍小將緩步上前,目光直視舉劍候敵的燕瀛洲,朗然道:「燕瀛洲,你果是英雄了得!與其死在這些無能鼠輩手中,不如我來成全你的英名!」

話落,他飛身而起,手中銀槍仿若一束穿破萬里雲空的白光,迅捷而美妙,裹挾著無可比擬的凌厲刺向燕瀛洲。

燕瀛洲一動也不動地站在原地,右手緊緊握住劍柄,等待著這破空裂風的一槍。他不能躲也躲不過,只能站著等,等著銀槍刺入他的胸膛—然後他燕瀛洲的劍也一定會刺入敵人的胸膛!

銀槍燦目,眼見著即要刺入燕瀛洲的身體,驀地空中閃過一抹白電,快得讓人來不及看清便已消失,可隨著那白電一起消失的,還有重傷的燕瀛洲。

這一變故來得那般突然,不但眾人呆怔,便是那白袍小將亦維持著原有的動作,銀槍直直平伸,彷彿刺入了敵人的身體……但事實上,他什麼也沒刺中。他眼睛盯著槍尖,似不敢置信自己全力一刺下竟會失手,而且連對手是誰、在哪都不知道。

| FindBook |

有 6 項符合

且試天下【上中下+番外篇】套書:NETFLIX熱門影集《且試天下》原著小說,楊洋、趙露思領銜主演的圖書 |

| |

且試天下【上中下+番外篇】套書【金石堂、博客來熱銷】 出版日期:2022-04-27 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 1020 |

Books |

$ 1020 |

新書推薦79折起 |

$ 1197 |

中文書 |

$ 1197 |

大眾文學 |

$ 1224 |

其他武俠小說 |

$ 1224 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

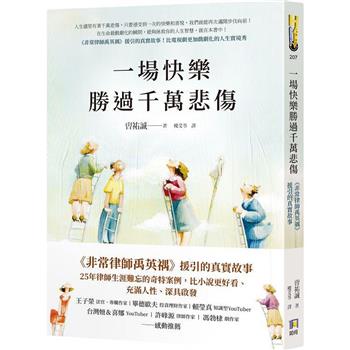

圖書名稱:且試天下【上中下+番外篇】套書:NETFLIX熱門影集《且試天下》原著小說,楊洋、趙露思領銜主演

《你是我的榮耀》 楊洋╳《長歌行》 趙露思

領銜主演,蒼茫山上,且試天下!

中國古風知名作家傾泠月暢銷十年重磅代表作,《步步驚心》桐華傾情推薦!

網友盛讚:「讓我沉浸至今的雋永之作!」

讀者期待已久的《且試天下》番外篇,收錄蕭雪空、韓樸、皇朝、久容、琅華、豐息與風夕等人共七篇番外,以及四篇現代小劇場!

【且試天下(上)】

一面象徵至高無上權力的玄極於一場動亂之中遺失,

諸侯紛紛萌生逐鹿心思,積極尋找令牌,妄想以此號令天下。

時局紛亂之時,亦是英雄豪傑輩出之時……

宣山下,數十人在密林裡展開一場生死追殺,

在樹上好夢酣睡的風夕見義勇為,出手救下了身負重傷的黑衣男子。

本以為只是萍水相逢,就此再無瓜葛,

沒想到男子身上帶著天下人都想要的玄極,兩人被各方高手糾纏,甚至面臨生死關頭……

武林世家、一方富豪紛紛受到牽連,

冀州皇子隱密出巡、幽州公主金筆點駙馬,甚至連豐息也介入其中;

縱使恣意妄為、逍遙灑脫如風夕,卻莫名捲入了奪權洪流之中……

【且試天下(中)】

青州之王病危的消息傳遍舉國內外,天下譁然!

心神不寧的風夕在豐息的陪同之下,快馬加鞭趕往青州,

豐息看著她神色平靜地踏入王宮,宮中上下見到她紛紛面露欣喜,

不但沒有侍衛阻攔,反而俯首便拜──

為了穩定民心,風夕選擇放下她日夜相伴的逍遙江湖,

親自披甲上陣,率領五萬風雲騎迎戰來勢洶洶的十萬金衣騎,

面對如此懸殊的兵力,她又該如何以寡敵眾?

而面對鬥志高昂的五萬爭天騎,

擅長謀略的他,又會如何將危機化為轉機?

【且試天下(下)】

無回谷一戰戰況激烈,最終以議和落幕。

冀州新王以玄極號召天下英雄終結亂世,

雍州新王與青州女王則號召九州英豪撫普天蒼生,

其最終目的,便是看誰能率先登上蒼茫山,君臨天下!

隨著逐鹿之戰走向終局,兩人的心也漸行漸遠……

瀟灑率性的她,在家國與江湖之間痛苦抉擇;

善於籌謀的他,在天下與情愛之間徘徊不定。

兩人的愛恨情仇,將會如何影響這場爭奪天下之主的曠世一戰,

他和她,又將如何走完這命運交織的棋局?

【且試天下(番外篇)】

新的王朝開始邁向新的第一步,以期太平盛世,

瀟灑來去的白風黑息,也在江湖上,譜出新的故事……

〈只道當時年紀小〉

初夏的午後,那時候年紀還小的他們,在皇宮禁地偶然相遇……

〈平淡夫妻事事悲〉

放下朝政之事的豐息與風夕開始過起隱居生活,但似乎不如想像中的……簡單?

〈小雪初霽晴方好〉

紫衣男子為求醫造訪品玉軒,卻驚見生死未卜的那個人,在此出現……

〈琅華原是瑤臺品〉

華州首屈一指的花魁性情喜怒無常,卻無人知曉她的過往……

〈天涯地角有盡時〉

已經長大的白衣少年,找遍天涯海角,終於如願以償見到他日夜思念的人……

〈千秋功業寂寞身〉

如今高坐皇位的皇朝再無所求,卻有一遺憾,遲遲無法完成……

〈碧桃花下感流年〉

看著在桃花樹下玩耍的白衣男童,風夕突然憶起當年初見久容時的情景……

▍青春言情作家、《步步驚心》作者 桐華推薦

借助於網路,大陸的言情小說經歷了從沉寂到興盛,打破了幾十年來臺灣地區和香港地區一統天下的局面,到今天,湧現了不少優秀的作者和作品,縱使有這麼多好故事,《且試天下》依舊是頗具代表性的一部經典作品,從江湖到廟堂,在情之外還傳遞著對自由的追求,對欲望的控制,祝賀《且試天下》再版!

作者簡介:

傾泠月

女,性懶惰,愛遊歷,喜好一切美好的人事物景,厭煩一切無聊的束縛,嚮往靜水流深之境,願以有涯之生漫漫求索。

古文功底深厚,是當今古代言情小說領軍人物,其作品文風瑰麗,筆法靈動,大氣磅礴。

已出版:《且試天下》、《鳳影空來》、《天霜河白》、《蘭因.璧月》等暢銷書。

章節試閱

引子

子夜,星子如稀疏的雨點點綴於漆黑的天幕,一輪皓月當空懸掛。

大東第一高山—蒼茫山在星月的映射下,仿如一面挺峭的玉璧屹立於祈雲平原之上,月華如銀色輕紗薄薄地籠罩而下,襯得蒼茫山尊貴傲然,無愧於「王山」之稱。

高高的山頂上,此時正有兩名老者相對而坐,一著白袍,一著黑袍,皆是年約五旬,相貌清瘦。兩人中間是一塊方形巨石,頂部被削得平平整整,再刻劃成棋盤,上面密密地嵌著許多石子。

兩人身邊各放著幾塊大石,需落子時便從大石上捏下一塊,再隨手一搓,那石子便成扁圓形棋子,棋子再落下時,嵌入巨石一寸,露出一...

子夜,星子如稀疏的雨點點綴於漆黑的天幕,一輪皓月當空懸掛。

大東第一高山—蒼茫山在星月的映射下,仿如一面挺峭的玉璧屹立於祈雲平原之上,月華如銀色輕紗薄薄地籠罩而下,襯得蒼茫山尊貴傲然,無愧於「王山」之稱。

高高的山頂上,此時正有兩名老者相對而坐,一著白袍,一著黑袍,皆是年約五旬,相貌清瘦。兩人中間是一塊方形巨石,頂部被削得平平整整,再刻劃成棋盤,上面密密地嵌著許多石子。

兩人身邊各放著幾塊大石,需落子時便從大石上捏下一塊,再隨手一搓,那石子便成扁圓形棋子,棋子再落下時,嵌入巨石一寸,露出一...

顯示全部內容

目錄

【且試天下(上)】

第 一章 素衣雪月絕風華

第 二章 玄衣墨月踏雲來

第 三章 一夜宣山忽如夢

第 四章 惘然時分夢已斷

第 五章 劍光如雪人如花

第 六章 朝許夕諾可由期

第 七章 落日樓頭子如玉

第 八章 借問盤中餐何許

第 九章 幾多兵馬幾多悲

第 十章 斷魂且了冤魂債

第十一章 春風豔舞勾魂夜

第十二章 幽州有女若東鄰

第十三章 落華純然道無聲

第十四章 採蓮初會覓風流

第十五章 枝頭花好孰先折

第十六章 高山流水空相念

【且試天下(中)】

第十七章 歸去來兮終有期

第十八章 青州惜...

第 一章 素衣雪月絕風華

第 二章 玄衣墨月踏雲來

第 三章 一夜宣山忽如夢

第 四章 惘然時分夢已斷

第 五章 劍光如雪人如花

第 六章 朝許夕諾可由期

第 七章 落日樓頭子如玉

第 八章 借問盤中餐何許

第 九章 幾多兵馬幾多悲

第 十章 斷魂且了冤魂債

第十一章 春風豔舞勾魂夜

第十二章 幽州有女若東鄰

第十三章 落華純然道無聲

第十四章 採蓮初會覓風流

第十五章 枝頭花好孰先折

第十六章 高山流水空相念

【且試天下(中)】

第十七章 歸去來兮終有期

第十八章 青州惜...

顯示全部內容

|