《太白金星有點煩》

李長庚最近有點煩。

他此刻騎在一隻老鶴身上,在雲霧裡穿梭,想入了神。眼看快飛到啟明殿,老鶴許是糊塗了,非但不減速,反而直直地撞了過去。李長庚回過神來,連連揮動拂塵,牠才急急一拍雙翅,歪歪斜斜地落在殿旁台階上。

李長庚從鶴背上跳下來,貓腰檢查了一下。台階倒沒壞,只是仙鶴的右翅蹭掉了幾根長羽。他有點心疼,這鶴太老了,再想長出新羽可不容易。

老鶴委屈地發出一聲沙啞的鶴唳,李長庚拍拍牠的頭,嘆了口氣。這鶴自打他飛升時就跟著他,如今壽元將盡,早沒了當初的靈動高邁。同期飛升的神仙早換成了更威風的神獸坐騎,只有李長庚念舊,一直騎著這隻老鶴四處奔波。

李長庚喚來一個仙童,把仙鶴牽回禽舍,吩咐好生餵養,然後提著袍角,噔噔噔一口氣跑進啟明殿。他推門進殿,看到織女坐在桌子對面,正津津有味地盯著一面寶鑑,手裡正忙著半件無縫天衣,眼看一截袖子織成形了。

「您回來啦?」織女頭也沒抬,專心看著寶鑑。

「嗯,回來了。」

李長庚端起童子早早泡好的茶,咕咚咕咚灌了半杯,直到茶水進入肚子裡,他才品出來是仙露茶,頓時一陣心疼。仙露茶是上屆蟠桃會西王母送的,三千年一採摘,三千年一炒青,他一直捨不得喝。沒想到該死的童子居然拿這等好茶出來解渴,平白被自己的牛飲糟蹋了。

李長庚悻悻地坐下,把一疊玉簡文書從懷裡取出來。織女忽然湊過來:「您看見玄奘了?」

「我這不剛從雙叉嶺回來嗎,就是去送他了。」

織女又問:「俊俏不?」

「咳,妳都結婚了,還惦記一個和尚俊不俊俏幹啥?」李長庚把臉一沉。織女撇撇嘴:「結婚了怎麼了?結婚了還不能欣賞俊俏後生了?」她突然神祕兮兮道:「哎,他真的是佛祖的二弟子金蟬子轉世嗎?」

李長庚面孔一板:「妳這是聽誰說的?」

織女不屑道:「太上老君啊。天庭早傳遍了,就您還當個事似的藏著掖著。」

「老君那個人,就喜歡傳八卦消息!」

「那就是有嘍?」

李長庚不置可否:「甭管人家什麼出身,畢竟是有真本事的。這一世是大唐數得著的高僧,主持過長安水陸大會,大唐皇帝親封的御弟。往前九世轉生,每一世都是大善人,至今一點元陽未洩。」

聽到「一點元陽未洩」六個字,織女噗哧一笑:「這也算優點啊?」

「怎麼不算?說明人家一心在弘法大業上,要不西天取經怎麼就選中了他呢?」

「那直接接引成佛不好嗎?何必非要從大唐走一趟?」

「將帥必起於卒伍,宰相必起於州部。不在紅塵洗禮一番,就算成佛了也不能服眾—佛祖這是用心良苦啊!」李長庚語重心長,見織女還沒明白,不由得輕嘆了一聲。

織女這姑娘性格倒不壞,就是從小生活太優渥了,有點不諳世事。她是西王母最小的女兒,先前跟牛郎跑了,還生了倆娃。她媽好說歹說把她勸回來,掛在啟明殿做個閒職。李長庚從來不安排什麼具體工作給她,還特意把她的座位放在自己對面。

李長庚覺得這是教育的好機會,遂從玉簡堆裡抽出一枚玉簡遞給她看。這篇文書洋洋灑灑一大段,說佛祖在靈山盂蘭盆會上敷演大法,指示源流,講完之後頒下法旨,號召東土的善信們前來西天取回三藏真經,渡化眾生。

「這不是常見的套話嗎?」織女還是糊塗。

李長庚伸出指頭一挑那落款:「妳看看從哪兒發出來的—鷲峰,明白了嗎?」

他在啟明殿幹了幾千年,迎送各路神仙,早磨練出一對火眼金睛。靈山的文書一般都由大雷音寺發出,這次卻是發自佛祖的居所鷲峰,其中用意可就深了。

這份文書沒指名道姓,只說號召所有東土大德去西天取經,但兩地相距十萬八千里,尋常一個凡胎怎麼可能走下來?光這一個條件,就刷下來九成九的大德,其實最後符合條件的,只可能是玄奘一個人。他西天取經走上這麼一趟,履歷裡增添一筆弘法功績,將來成佛就能名正言順。

聽了李長庚的解說,織女嘖嘖了兩聲:「那也是十萬八千里呢,走下來也不容易了!你看我老公,每次讓他在鵲橋上朝我這邊多挪兩步,他都嫌累……」李長庚乾咳一聲,表示不必分享這種隱私。織女又問:「我聽來聽去,這都是靈山的事,怎麼還輪到您下界張羅?」

靈山是釋門所在,天庭是道門正統,一個東土和尚取經,卻讓啟明殿的老神仙張羅,連織女都看出來有點古怪。

一提起這事,李長庚就氣不打一處來,他用力地把茶杯往桌上放,開始向織女大倒起苦水來。

此事得從兩天前說起。靈霄殿收到一封靈山文書,說今有東土大德一位,前往西天拜佛求經,要途經凡間諸國,請天庭幫忙照拂,還附了佛祖法旨在後面。

玉帝在文書下面畫了一個先天太極,未置一詞,直接轉發給了啟明殿。

李長庚端著文書揣摩了半天,那太極圖熠熠生出紫氣,確是玉帝親筆批閱。只是陰、陽二魚循環往復,忽上忽下,很難判斷玉帝是同意還是不同意。還沒等李長庚琢磨明白,觀音大士已經找上門來了,說取經這件事,由她跟啟明殿溝通。

觀音手裡托著一個晶瑩剔透的玉淨瓶,滿臉笑容,法相莊嚴。李長庚一見負責的是她,就覺得哪裡不太對,但他還沒顧上細琢磨,大士已經熱情地講了起來。

她說自己剛從長安回來,送了錦襴袈裟一領、九環錫杖一把給玄奘,造足了聲勢,現在四大部洲都在熱議有位聖僧要萬里迢迢去取真經。這次來啟明殿,是要跟李仙師討論下一步的安排。

李長庚頓時不高興了—你都啟動了才通知我,真把我當成下級啦?他打了個官腔:「您看玉帝剛剛有批示,啟明殿正在參悟其中玄機。」觀音大士說:「如是我聞。這件事佛祖已經跟玉帝講過,兩位都很重視。」

觀音這句話講得頗含機鋒。「重視」這個詞很含糊,同意也是重視,不同意也是重視,偏偏李長庚還不能去找玉帝討個明確指示。他瞥了那陰陽兩魚一眼,它們依舊曖昧地追著彼此的尾巴。他嘆了口氣,只好先應承下來。

「聽說玄奘法師是佛祖的二弟子金蟬子轉世?」他問。

觀音拈柳微笑,沒有回答。李長庚看明白了,佛祖不希望把這一層身分擺在明面上。他遂改口道:「大士希望啟明殿怎麼配合?」觀音道:「如是我聞。佛祖說:法不可輕傳,玄奘這一路上須經歷磨難,彰顯真經取之不易,反證向佛之心堅貞。至於具體如何渡劫,李仙師您是老手,護法肯定比我們在行。」

觀音一口一個「如是我聞」,李長庚分不出來哪些是佛祖的法旨,哪些是她的私貨。不過他還是能抓住重點的,靈山希望啟明殿為玄奘安排一場劫難,以備日後揄揚之用。

須知,天道有常,只要你想攀登上境,都逃不過幾場劫難的考驗。比如玉帝,就是苦歷一千七百五十劫,方才享受無極大道。但每個人造化不同,渡什麼劫,如何渡劫,何時渡劫,變數極多,就算是大羅金仙也難以推算完全。所以啟明殿有一項職責,為有根腳的神仙或凡人專門安排一場可控的劫難,謂之「護法」,確保其平穩渡劫,避免出現身死道消的情況。

李長庚長年幹這個事,懷裡揣著幾十個護法錦囊,每一個錦囊裡,都備有一套渡劫方略。什麼悟道飛升、斬妖除魔、顯聖點化、轉世應厄等等,一應俱全。劫主選好錦囊,就不用操心其他事了,啟明殿會安排好一切,保證劫渡得既安全又方便,比渡野劫妥當多了。

這次靈山指名找太白金星李長庚為玄奘護法,自然也是這個目的。

李長庚不高興的是,開場長安城的風光讓你們享受了,一踏上取經路要開始幹髒活累活,才來找我。觀音似乎沒覺察到他的不快,笑瞇瞇道:「如是我聞。能者多勞嘛。」李長庚打了個哈哈,說回去參悟一下。觀音大士催促說得盡快啊,玄奘很快便會離開長安,天上一日,人間一年,轉眼的事。

李長庚點點頭,轉身就走。觀音忽然又把他叫住:「李仙師,我忘了說了。玄奘這些年精研佛法,於鬥戰一道不太在行,您安排的時候多考慮一下,別讓他親自打打殺殺,不體面。」

李長庚皺皺眉頭,這求人幹活,要求還這麼多!

******

《長安的荔枝》

消息傳到上林署時,李善德正在外頭看房子。

這間小宅只有一進大小,不算軒敞,但收拾得頗為整潔。魚鱗覆瓦,柏木檁條,院牆與地面用的是郿鄔產的大青磚,磚縫清晰平直,錯落有致,如長安坊市的布局,有種賞心悅目的嚴整之美。

院裡還有一株高大的桂花樹,儘管此時還是二月光景,可一看那伸展有致的枝椏,便知秋來的茂盛氣象。

看著這座雅致小院,李善德的嘴角不期然地翹起。他已能想像到了八月休沐之日,在院子裡攤開一條毯子,毯角用新豐酒的罈子壓住,夫人和女兒端出剛蒸好的重陽米錦糕,澆上一勺濃濃的蔗漿,一家人且吃且賞桂,何等愜意!

「能不能再便宜點?」他側頭對陪同的牙人說。

牙人賠笑道:「李監事,這可是天寶四載的宅子,十年房齡,三百貫已是良心至極。房主若不是急著回鄉,五百貫都未必捨得賣。」

「可這裡實在太偏僻了。我每天走去皇城上直,得花小半個時辰。」

「平康坊倒是離皇城近,要不咱們去那兒看看?」牙人皮笑肉不笑。

李善德登時洩了氣,那是京城一等一的地段,他做夢都不敢夢到。他又在院子裡轉了幾圈,慢慢調整心態。

這座宅子位於長安城南邊,朱雀門街西四街南的歸義坊內,確實很偏僻,可也有一項好處—永安渠恰好在隔壁坊內,向北流去。夫人日常洗菜漿衣,不必大老遠去挑水,七歲的女兒熱愛沐浴,也能多洗幾次澡。

買房的錢就那麼多,必須有所取捨。李善德權衡一陣,一咬牙,算了,還是先顧夫人孩子吧,自己辛苦點便是,誰叫他住在長安城呢。

「就定下這座宅子好了。」他緩緩吐出一口氣。

牙人先恭喜一聲,然後道:「房東急著歸鄉,不便收糧穀,最好是輕貨金銀之類的。」

李善德聽懂他的暗示,苦笑道:「你把招福寺的典座叫進來吧,一併落契便是。」

一樁買賣落定,牙人喜孜孜地出去。過不多時,一個灰袍和尚進入院子,笑嘻嘻地先合掌誦聲佛號,然後從袖子裡取出兩份香積錢契,口稱功德。

李善德伸手接過,只覺得兩張麻紙重逾千斤,兩撇鬍鬚抖了一抖。

他只是一個從九品下的小官,想要拿下這座宅子,除罄盡自家多年積蓄之外,少不得要借貸。京中除兩市的櫃坊之外,要數幾座大伽藍的放貸最為便捷,謂之「香積錢」。當然,佛法不可沾染銅臭,所以香積錢的本金喚作「功德」,利息喚作「福報」。

李善德拿著這兩張借契,從頭到尾細細讀了一遍,當真是功德深厚,福報連綿。他對典座道:「大師,契上明言這功德一共兩百貫,月生福報四分,兩年還訖,本利結算該是三百九十二貫,怎麼寫成四百三十八貫?」

這一連串數字報出來,典座為之一怔。

李善德悠悠道:「咱們大唐〈雜律〉裡有規定,凡有借貸,只取本金為計,不得回利為本。大師精通佛法,這計算方式怕是有差池吧?」

典座支吾起來,訕訕說許是小沙彌抄錯了本子。

見典座臉色尷尬,李善德得意地捋了一下鬍子。他可是開元十五年明算科出身,這點數字上的小花招,根本瞞不住他。不過他很快又失落地嘆了口氣,朝廷向來以文取士,算學及第全無升遷之望,一輩子待在九品,他只能在這種事上自豪一下。

典座掏出紙筆,就地改好,李善德查驗無誤後,在香積錢契上落下指印與簽押。接下來的手續便不必他操心,牙人自會跟招福寺取香積錢,與房主交割地契。這宅子從此以後,就姓李了。

「恭喜監事鶯遷仁里,安宅京室。」牙人與典座一起躬身道賀。

一股淡淡的喜悅,像古井裡莫名泛起的小水泡,在李善德心中咕嘟咕嘟地浮起。十八年了,他終於在長安城擁有一席之地,一家人可以高枕無憂了。庭中桂花樹彷彿提前開放一般,濃香馥郁之味撲鼻而來,浸潤全身。

一陣報時的鼓聲從遠處傳來,李善德猛然驚醒。他今日是告了半天假來的,還得趕回衙署應卯。於是他告別牙人與典座,出了歸義坊,匆匆朝皇城方向走去。

坊口恰好有個賃驢鋪子。李善德想到他今天做了如此重大的決定,合該慶祝一下,便咬咬牙,從錦袋裡摸出十枚銅錢,想租一頭健驢,可又想到接下來背負的巨債,最後收回三枚,只租了頭老驢。

老驢一路上走得不急不緩,李善德的心情隨之悠悠蕩蕩。一下為購置新宅而欣喜,一下又為還貸的事情頭疼。他反覆計算過很多次,可每次一有閒暇,又忍不住再算一遍。李善德每月的俸祿折下來只有十貫出頭,就算全家人不吃不喝,仍填不滿缺口,還得想辦法搞點外財才行。

但無論如何,有了宅子,就有了根基。

他是華陰郡人,早年因為算學出眾,被州裡貢選到國子監專攻《算經十書》,以明算科及第,隨後被銓選到司農寺,在上林署裡做監事。雖說是個冷衙門的庶職,倒也平穩,許多年就這麼平平淡淡地過了。

這一次購置宅第,可以說是李善德多年來最大的一次舉動。他今年已經四十二歲,覺得自己有權憧憬一下生活。

李善德抵達皇城之後,直奔上林署。那裡位於皇城東南角的背陰之處,地勢低窪,一下雨便會積水,所以常年散發著一股霉味,窗紙與屏風上總帶著一塊塊斑漬。

已近午時,一群同僚在廊下吧唧吧唧地會食。他們見到李善德,紛紛放下筷子,熱情地拱手施禮。李善德有點驚訝,這些傢伙什麼時候變得如此多禮?他正迷惑不解,卻見上林署令招招手,示意他坐到自己旁邊。

劉署令是個大胖子,平日只對上峰客氣,對下屬從來不假顏色。他今天如此和藹,讓李善德有點受寵若驚。李善德忐忑不安地跪坐下來,低頭看到諸色菜肴,更覺得古怪。

燉羊尾、酸棗糕、蒸藕玉井飯,居然還有一盤切好的魚膾,旁邊放著橘皮和熟栗子肉搗成的蘸料—這午餐未免太豐盛了吧?

劉署令笑咪咪道:「監事且吃,有樁好事,邊吃邊說與你聽。」李善德有心先問,可耐不住腹中飢餓,這樣的菜色,平日也極難得吃到。他先夾起一片魚膾,蘸了蘸料,放入口中,忍不住瞇起眼睛。

滑嫩爽口,好吃!

劉署令又端來一杯葡萄酒。李善德心裡高興,長袖一擺,一飲而盡。

他酒量其實一般,一杯下肚,已有點醺醺然。這時劉署令從葦席下取出一軸文牒:「也不是什麼大事,內廷要採辦些荔枝煎,此事非讓老李你來擔當不可。」

上林署的日常工作,本就是為朝廷供應各種果品蔬菜。李善德把嘴裡的一塊肥膩羊尾吞下,用麵餅擦了擦嘴邊油漬,忙不迭把文牒接過去看。

原來這公文是內廷發來的一份空白敕牒,說欲置荔枝使一員,採辦嶺南特貢荔枝煎十斤,著人擔當差遣,不過填名之處還是空白。李善德一看到「敕令」二字,眉頭一挑,這意味著是聖人直接下的指示,既喜又疑:「這是讓下官擔當此事?」

「適才你不在,大家商議了一番,都覺得老李你老成持重,最適合做這個使職。」劉署令回答。

酒意霎時轟地湧上李善德的腦袋,他面色通紅,手也不禁哆嗦。

這幾年來,聖人最喜歡的就是跳過外朝衙署,派發各種臨時差遣。宮中冬日嫌冷,便設一個木炭使;想要廣選美色入宮,便設一個花鳥使。甚至在一年前,聖人忽然想吃平原郡的糖蟹,便隨手指設一個糖蟹轉運使,令京城為之熱議。

這些使職都是臨時差遣,不入正式官序,可因為是直接為聖人辦事,下面無不凜然遵從。其中油水之豐厚,不言而喻。像衛國公楊國忠,身兼四十多個使職,可以說是荷國之重。所以一旦有差遣派發下來,往往官吏們皆搶破了頭。

李善德做夢也沒想到,上林署的同僚們如此講義氣,居然公推他來做這個荔枝使。帶著醉意的腦子飛速運轉著:比價、採買、轉運、入庫,每個環節都有一筆額外進帳,如果膽子大一點,一口氣把香積貸還清了也並非不可能。

「真的叫在下來做這個荔枝使?」李善德仍有些不敢相信。

| FindBook |

有 5 項符合

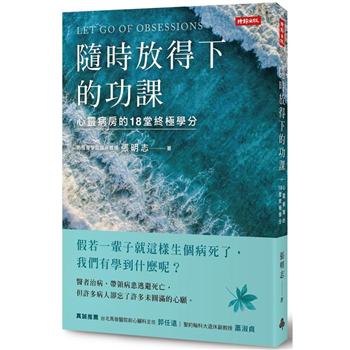

太白金星點煩+長安的荔枝【古代社畜求生指南】套書共二冊的圖書 |

|

太白金星有點煩+長安的荔枝【古代社畜求生指南】套書共二冊 作者:馬伯庸 出版社:英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 出版日期:2024-07-17 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 622 |

中文書 |

$ 623 |

歷史小說 |

$ 623 |

科幻/奇幻小說 |

$ 747 |

中國歷史小說 |

$ 747 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:太白金星點煩+長安的荔枝【古代社畜求生指南】套書共二冊

馬伯庸翻轉經典歷史短篇神作──

唐代小官和天上神仙的職場生活,竟然和現代人差不多,甚至還更險惡?!

《太白金星有點煩》

★闖蕩職場的人必讀的西遊新敘事!

★豆瓣2023年度中文小說

★隨書附贈作者短語及印簽扉頁

「西天取經」本是精心安排的弘法大業,怎麼就變成了各路神佛勾心鬥角的大戲?!

太白金星李長庚的專業,就是替有背景的神仙或凡人設計劫難,謂之「護法」。這工作雖然瑣碎,倒也不是太難,怎料仙算不如天算,自從莫名接下玄奘的護法任務,他的神仙生活全都亂了。

上一秒合作窗口觀音話只傳一半,在他執行完一難之後才說有八十一難!下一秒玄奘突然和孫悟空組隊成功?這些就夠頭疼了,沒想到更扯的還在後面,隨著每一難不斷推進,麻煩也接踵而至:天上大神都想安排親信加入,地下小妖動不動就脫稿演出,各層級神仙想方設法撈好處,隔壁部門大搞破壞花招百出,取經隊伍不是罷工就是內鬨,連大鬧天宮的舊帳都被翻出……

都說神仙要「超脫因果,太上忘情」,李長庚怎麼覺得自己越沾越多因果,越來越難忘情,成就金仙的道路也越來越渺茫了?!

【讀者好評】

●《太白金星有點煩》也可以說是另類西遊記,以太白金星的視角來看一遍西遊記的故事,之前沒想過西遊記還能這麼解讀,果然是奇才,原來一個好的故事內核衍生出來的東西也很好看。取經路不是修行,而是博弈,各方的暗鬥。有句話說有人的時候就有江湖,即使成仙了,七情六欲也並非完全剝奪,人間該有的東西一樣不少,人情關係,利益往來。只要有利益就有爭鬥,神仙也不能免俗。可能因為現在的工作跟本書太白金星所做的有相同的地方,所以有時候覺得作者真的是太寫實了,貼近生活但又超脫生活。真正的藝術就是如此,從生活中來,但又不限於生活。故事情節構思叫人拍案叫絕,確實值得一看,妙不可言。修行,修己身。

******

《長安的荔枝》

★銷售破百萬冊,最受期待影視大IP!

★豆瓣讀書2022年度中文小說

★精美雙面印刷書衣版

一顆小小的荔枝,道盡大唐九品小官的職場血淚……

進入官場幾十年卻依然是個九品小官的李善德,終於迎來職涯的高峰――人生第一個肥缺。不僅是替聖人辦事的體面工作,不用看三省六部的臉色,更有無盡的油水可撈。原以為從此飛黃騰達,置產買房,豈料這個肥缺竟是個保證掉腦袋的坑。眼看鍘刀已懸在頭上,這會兒才來求神仙傳授縮地術為時已晚,李善德只好硬著頭皮先下嶺南看荔枝,然而他萬萬沒想到,自己要面對的不僅僅是荔枝如何保鮮、快馬如何加鞭,竟然還有節度使親兵半途截殺?!至於為了一顆荔枝,跟他這個九品小官過不去嗎?

賞味期限只有四天的新鮮荔枝,如何在沒有高速公路和冷藏運送的年代跨越五千里路?馬伯庸從底層小人物的視角刻劃偉大王朝步入末日的景象,看唐朝「社畜」李善德在泥沼般的官場職場掙扎向上,展現小人物視死如歸的氣魄――「就算失敗,我也想知道,自己倒在距離終點多遠的地方。」

【讀者好評】

●全書緊鑼密鼓節奏緊湊,閱讀過程暢快淋漓,以一個小人物的視角窺視了大廈將傾的唐朝盛世。

●雖是第三人稱角度敘事,卻讓我不由得代入主人翁的視角,隨他一起經歷命運浮沉。

●有價值的歷史小說都是符合史實,能夠深刻反映當時社會面貌的歷史小說。好久沒有看到能讓我沉醉其中忘記時間的書了。

作者簡介:

馬伯庸

暢銷作家。人民文學獎、朱自清散文獎、茅盾新人獎得主。作品被評為沿襲「『五四』以來歷史文學創作的譜系」,致力於對「歷史可能性小說」的探索。代表作:《長安的荔枝》、《顯微鏡下的大明》、《長安十二時辰》、《古董局中局》、《三國機密》、《風起隴西》等。

章節試閱

《太白金星有點煩》

李長庚最近有點煩。

他此刻騎在一隻老鶴身上,在雲霧裡穿梭,想入了神。眼看快飛到啟明殿,老鶴許是糊塗了,非但不減速,反而直直地撞了過去。李長庚回過神來,連連揮動拂塵,牠才急急一拍雙翅,歪歪斜斜地落在殿旁台階上。

李長庚從鶴背上跳下來,貓腰檢查了一下。台階倒沒壞,只是仙鶴的右翅蹭掉了幾根長羽。他有點心疼,這鶴太老了,再想長出新羽可不容易。

老鶴委屈地發出一聲沙啞的鶴唳,李長庚拍拍牠的頭,嘆了口氣。這鶴自打他飛升時就跟著他,如今壽元將盡,早沒了當初的靈動高邁。同期飛升的神仙早換成了...

李長庚最近有點煩。

他此刻騎在一隻老鶴身上,在雲霧裡穿梭,想入了神。眼看快飛到啟明殿,老鶴許是糊塗了,非但不減速,反而直直地撞了過去。李長庚回過神來,連連揮動拂塵,牠才急急一拍雙翅,歪歪斜斜地落在殿旁台階上。

李長庚從鶴背上跳下來,貓腰檢查了一下。台階倒沒壞,只是仙鶴的右翅蹭掉了幾根長羽。他有點心疼,這鶴太老了,再想長出新羽可不容易。

老鶴委屈地發出一聲沙啞的鶴唳,李長庚拍拍牠的頭,嘆了口氣。這鶴自打他飛升時就跟著他,如今壽元將盡,早沒了當初的靈動高邁。同期飛升的神仙早換成了...

顯示全部內容

|