比安卡走向扎卡里的房間,畢竟不是常來的地方,她為了確認這條路是否正確,走走停停反覆了好幾次。

扎卡里的房門稍微開著,從縫隙傳出到處走動的嘈雜腳步聲,似乎是為了服侍久違返家的領主大人而忙碌。

就算門開著,冒然進去也不符合禮節。比安卡優雅地「叩叩」敲響房門。

「是誰……夫人?」

文森特拉開房門確認來訪者,因為意料之外的人物到來而皺起眉頭。

比安卡對他的態度見怪不怪,毫不在意文森特臉上明顯的不悅,連眉毛都不動一下,平靜地說出自己的目的。

「伯爵大人呢?」

「……正準備沐浴。」

文森特的語氣直白無禮。扎卡里每次結束戰事,一回到城堡就會梳洗沐浴,毫無例外,已經是一種習慣了。身為妻子的人竟然連這種事都不知道,果真完全不關心伯爵大人。文森特相當無言。

「我有話跟伯爵大人說。」

比安卡有點慶幸自己的聲音沒有顫抖。

比安卡突然想見扎卡里,這簡直是破天荒。文森特用懷疑的目光打量著她,而比安卡對這道露骨的視線視若無睹,自然地抬起頭。其實她的心臟怦怦直跳,不曉得事情會如何發展。

即使文森特有些不悅,也無法攔阻女主人比安卡,只能讓比安卡進入房間,並對她說:

「請您稍等,我去向伯爵大人報告一聲。」

「去吧。」

文森特為了去向扎卡里報告而離開,留下比安卡一個人在房裡。她把因為焦躁而顫抖的手藏進裙襬,卻止不住雙腳來回踱步。

扎卡里的房間比她的寬大許多,卻空蕩蕩的。牆上沒有畫上裝飾用的花紋,窗簾很樸素,地毯的圖樣也老舊又極其單調。他的房間裡稱得上裝飾的東西,只有刻著家族勳章的掛毯,以及掛在牆上的幾件武器。

為了迎接主人歸來,似乎早早就特意點燃了壁爐,正熊熊燃燒著。比安卡的視線被吞噬木柴,發出「劈啪」聲的搖曳火光吸引。或許是因為從早上就一直緊張到現在,她的注意力一下子就被分散了。

彷彿在嘲笑這樣的她,一道低沉的男性嗓音喚回她的思緒。

「好久不見。」

比安卡驚訝地抬起頭,門邊站著一位高大如山的男子。

是她的丈夫,扎卡里.德.阿爾諾伯爵。

濃眉與其下方的銳利眼眸總是清澈鮮明,高挺的鼻梁展現高傲的自尊心,緊閉的雙唇也透露出他沉穩寡言的性格。他的表情不像在看著妻子,而是敵軍的首領。

他現在是二十九歲吧?比她死去時的三十八歲還年輕。扎卡里是風華正盛的青年,卻一點也沒有青澀感。那也是理所當然的,畢竟扎卡里的閱歷與威儀比他的年紀還要豐富深厚。

在靠自己白手起家的貴族中,扎卡里也是最優秀的。

身為無法繼承領地與爵位的維克家次子,在必須從修道院和騎士之中做出選擇的情況下,他毫不猶豫地選擇後者,並在十六歲的年紀拿著劍上戰場。

十六歲是被認定為成年的年紀。男子會被逐出家門,女子則被賣去另一個家族。出生在大家族裡的孩子們,大部分都未滿十六歲就各自分散了。能待在家族裡的,只有家族繼承人,或者不需要進行婚姻生意的豪門千金。

現在比安卡也正值這個年紀。在扎卡里帶劍上戰場的年紀,比安卡自己則是……

比安卡趕走浮現在腦中的思緒,胡思亂想只會讓思緒變得更混亂。她偷瞄一眼扎卡里,他已經脫去沉重又礙事的鎖子甲,打扮得輕鬆許多。

輕便的外衣與褲子,搭配長皮靴。蓋在額頭上的銀灰色髮絲帶著水氣,看來自己打擾到他梳洗了。

「我妨礙到您沐浴了嗎?」

「還沒有。」

扎卡里的回答很簡短。他總是話不多,彷彿不想多說廢話,連該說的話也不常說。幾乎不可能在他的對話時,獲取其他附加情報或是有感情上的交流。

嘰咿――

為了不影響伯爵夫妻的對話,扎卡里身後的門應聲關上。此時房內真的只剩他們兩人了。比安卡吞下一口口水,纖細的頸項微微顫動。

扎卡里的身體離開門邊,一步步走進房內。但他沒有直接走到比安卡面前,而是在一定的距離停下腳步。

那是一段足以觀察對方的反應,同時精準判斷時機咬住對方脖子的距離。扎卡里就像在獵物身邊繞圈接近的猛獸,而他的獵物當然是比安卡。

扎卡里直盯著比安卡,彷彿要將她看穿。比安卡很想從扎卡里注視著自己的黑色眼瞳別開視線,但她不能這麼做。如果她露出恐懼的模樣,接下來要說的話會失去可信度。比安卡隱約映在窗上的臉龐依舊僵硬,她調整自己的表情,虛張聲勢。

先開口的是扎卡里。

「有什麼事?」

「還能有什麼事?丈夫從戰場上回來,身為家族的女主人,來探視是理所當然的啊。」

妻子來探望從戰場歸來的丈夫,居然被問有什麼事。比安卡努力擠出笑容溫柔地回應。

實際上她也很清楚,以他們夫妻之間的關係,這種事連「理所當然」都算不上。比安卡能感覺到扎卡里對她的來訪有多驚訝,也因此感到尷尬又窘迫,耳朵都變紅了。

「看來是有急事。」

這句話就像在說「如果沒有急事,妳不會來找我」,讓比安卡咬緊嘴唇。

越與扎卡里對話,她越明白他是怎麼看待自己的。

他們夫妻之間的隔閡比想像中更根深蒂固,無法輕易消除。仔細想想,萬一比安卡突然像費爾南一樣對扎卡里死纏爛打,他反而會對她築起心牆,畢竟這樣太可疑了。比安卡握緊拳頭,耐心地回答。

「……我只是來問候你一下。」

「所以我才這麼說啊。」

扎卡里的黑色雙眸目不轉睛地盯著比安卡,像要徹底了解她的內心般執拗。

「妳會來親自問候我,不就代表著有急事嗎?」

扎卡里的聲音平靜,但話裡的諷刺像接連射出的釘子一般尖銳。他所說的字字句句都在攻擊比安卡,好像在反問她「妳不是至今都對我漠不關心嗎?」。

比安卡很清楚扎卡里不歡迎自己突然來訪,這些都在意料之中。但實際面對這種狀況,心臟還是會劇烈跳動,舌頭也十分僵硬,彷彿在嘴裡的是一塊石頭。她喘著氣試著保持冷靜,思考該怎麼做才能緩和氣氛。

但扎卡里沒有給她時間,叮嚀似的補上一句。

「看來妳又有想要的東西吧?有的話跟管家文森特說就好了。」

「不是的,我只是……」

比安卡張開嘴,卻難以說出口。她還沒想到該說什麼,才不會讓扎卡里曲解她的話並聽進耳裡。比安卡緊抓著裙襬,細長纖白的指節格外明顯。

不管他相不相信,比安卡只能繼續堅持下去。就算扎卡里和她都很清楚她說的話不是真的。

她一臉蒼白地勾起假笑。看在別人眼裡可能是很古怪的表情,但對現在的她而言已經盡力了。

「……您都從戰場凱旋歸來了,作為妻子,來看您是理所當然的。」

扎卡里的眉心微微皺起。是對比安卡的話感到反感嗎?

到現在為止都避而不見,現在卻說著「作為妻子的責任」等等,可能會讓人感到不快,也可能會認為是在諷刺他。

比安卡生硬的笑容讓人感受到虛假,想必也造成了這種感覺。比安卡擔心扎卡里誤會自己的話,趕緊補充:

「到目前為止,我也有疏忽的地方。」

扎卡里不發一語,似乎不太相信比安卡的話。

他依然在距離比安卡稍遠的地方觀察她。因為這段遙遠的距離,讓這段對話像在鬼打牆。

如果兩人靠近一點,說不定會比較好。比安卡向扎卡里邁出一步,明明只是一小步,她的腳卻像千斤重。

但她的這番努力都化為烏有。因為比安卡一靠近,扎卡里就猛地一顫,後退一步遠離她。扎卡里似乎完全沒想到她會主動靠近,皺起眉頭。

難道他討厭我到只是靠近就會反感嗎?

比安卡茫然地看著比剛才更遠的距離。扎卡里或許也意識到了自己的動作太過明顯,尷尬地乾咳一聲後冷靜地補道:

「我還沒洗澡。」

「什麼?」

聽到扎卡里莫名其妙的回答,比安卡歪著頭。扎卡里對她不解的表情感到意外,而不曉得他為何意外的比安卡也更加疑惑。

「……現在已經沒事了吧?」

「這是什麼意思……」

「沒什麼。」

扎卡里喃喃自語,接著再次安靜下來。他模糊不清的回答讓比安卡皺起眉,一點也無法理解他說話的前後脈絡。

在這過程中,扎卡里小心翼翼地往比安卡走近一步。這次換比安卡顫了一下,本能正呼喚著要她逃跑。

但她的理智也發出警告,要是在這時候退縮,一切會化作泡影。

那可不行。因為害怕而一直逃跑的後果,她不是比任何人都清楚嗎?

比安卡沒有往後退,堅定地站在原地。後頸發涼,手心冒出冷汗。

一步步靠近的扎卡里不知不覺間來到她面前。近在眼前的扎卡里比她想得高大許多,視線往前望去是他寬闊結實的胸膛,無論她再怎麼用力推,應該也紋絲不動。比安卡倒抽了一口氣。

以前的她很討厭這樣的扎卡里。像故事中躲在櫃子裡的漆黑怪物一樣,巨大又可怕。

但是不能永遠害怕下去,她必須面對他。比安卡若無其事地挺直脖子,視線掃過扎卡里粗而修長的頸部、結實的下顎,對上深邃眼窩中閃亮銳利的雙眼。那雙俯視自己的黑色瞳孔明顯在動搖。

咕嚕――他咽下口水,喉結大幅滾動。

扎卡里的步伐像訓練有素的軍人,俐落不拖泥帶水,然而這些微小的細節中依然透露出無法掩飾的欲望和野性,彷彿正覬覦著美味的生食。對如同草食動物的比安卡來說,那是一種只能渾身顫抖的本能威脅。

扎卡里用沙啞的嗓音低喃。

「……妳第一次這麼溫和。」

扎卡里深邃的目光掠過比安卡的淡綠色眼睛、鼻子、臉頰、頸項和圓潤的肩線。他仔細打量的赤裸目光讓比安卡白皙的皮膚像著火般發燙。

他用舌頭舔過乾燥的雙唇,似乎感到口乾舌燥。扎卡里每個細小的舉動,都讓比安卡緊張得全身僵硬。

「我好像在作夢。」

「這不是夢。」

比安卡勉強揚起嘴角。今天不知道強顏歡笑了多少次,臉頰都快抽筋了。

以後也必須一直裝出親切的笑臉,還不如就讓臉固定成這副模樣。比安卡如此希望。

不過,這個距離太近了。他的身體不知何時來到跟前,感覺下一秒就會碰到彼此的身體。比安卡的齊瀏海受到扎卡里的呼吸吹動,變得有點散亂。

她以為只要縮短和他之間的距離,心的距離也會變得更近一些,但好像並非如此。比安卡的心怦通跳動。

她渾身發抖,想趕快逃離他身邊。比安卡討厭如此軟弱的自己,但她知道這並不是說想改變就能輕易改變的事,所以別無他法。

比安卡沒辦法再忍受,再也撐不下去的她用指尖輕推了一下扎卡里的胸膛,小心留意自己的神情,避免讓對方感受到自己的抗拒。

憑她微弱的力量,似乎無論怎麼樣都推不動扎卡里,但他的身體卻在她的指尖下乖乖地退開。

比安卡用盡最後的力氣燦爛一笑。不管扎卡里是否真心相信她的話,現在的她只能像鸚鵡一樣重複說著同樣的內容。

「我的年紀也到了。」

扎卡里有點不解。他皺起眉頭,似乎在思考她這麼說的意圖,但無論怎麼想都找不出答案。

比安卡看著他眉間的皺紋,繼續苦笑。

「總不能一輩子躲著伯爵大人……我也得完成我的義務。」

「義務?」

扎卡里反問。那倒不如嘲笑她。

他仍一臉冷淡地凝視著比安卡,彷彿一無所知,反倒是比安卡的臉更紅了。她迫切地希望自己看不出來正在顫抖,努力裝作泰然自若,理所當然地抬起頭。

「就是生下伯爵大人的繼承人。」

「……妳知道為了生下繼承人,要做什麼事嗎?」

「當然知道!」

比安卡本想裝成熟、冷靜以待,但聽到扎卡里把她當成小孩的口吻,不自覺地大喊出聲。

扎卡里抹了把臉,第一次從比安卡身上移開視線。他的嘴唇微微顫動,卻沒有輕易回應。

持續下去的沉默讓比安卡看向他的雙唇,鮮紅色的舌頭在他的唇間舔舐過好幾次。她記得那片舌面的觸感――笨拙、粗糙,是讓比安卡徹底失去抵抗,強烈又憨直的感覺。比安卡的臉變得更通紅。

過了一陣子,比安卡的耳邊響起扎卡里的聲音。

「老實說,我很疑惑。」

帶著嘆息的聲音中滿是為難。他輕聲細語地說著,像在哄小孩。

「我不知道是什麼讓妳改變了心意,但現在先回去休息好嗎?」

聽起來如此溫柔的語氣竟然是從扎卡里的口中聽到的,令人難以置信。比安卡的臉色和剛才不同,變得一陣青一陣紅。

她都主動到這種地步,居然要她回去休息,難道他沒有別的話可以說了嗎?都不曉得她是下了多大的決心才站在這裡……

扎卡里帶來的屈辱讓比安卡全身顫抖。她淡綠色的眼睛燃起怒火,微微揚起一邊嘴角。一直努力維持的和善偽裝瞬間破裂,碎片一點一點剝落,受傷的自尊心被激起。

你以為我是真的愛你才這樣的嗎?反正你兩年後就會來找我,反正你得靠我生下繼承人!

比安卡竭力壓抑住變得粗重的呼吸,肩膀不停發抖。她小小的嘴唇顫抖著向上揚起,她重新戴上面具偽裝,但舌尖上依然殘留著未熄的火苗。比安卡的雙眼變得尤其鮮明,就像墨綠色森林一樣晦暗深沉。

「我們的婚姻價值多少?」

「小牛四百頭、豬隻九百頭、銀盤一百個、綢緞三百匹、珠寶兩箱以及一部分領地……大約等於阿爾諾家兩年的預算。」

面對比安卡毫無來由的提問,扎卡里羅列出兩人結婚時的嫁妝,聲音相當平靜自然。他既不用重新回想當時的狀況,也沒有伸出手指計算,像背誦過一樣,流暢地說出比安卡的嫁妝跟財產清單,彷彿一直記在心裡。

比安卡不知道他為什麼記得這種事。金額是非常龐大,但也不是會一直確認的內容,甚至總是記在心裡。

妻子的財產本來就等同於丈夫的財產。只有在兩種狀況——丈夫死亡,獨留妻子一人,或是為了再娶而把妻子逐出去時,才必須清算妻子的財物。

既然經常聽到他有情婦的消息,說不定他正打著算盤,要把比安卡趕出去。

但現在這點無所謂,反正扎卡里沒有打算跟她離婚,如果他有這樣的想法,上一世早就把她休了。女子既不能主動提出離婚,也沒立場拒絕離婚。

那麼答案就只有一個。比安卡笑得像披在自己肩上的白狐。

「你不應該報答這些東西嗎?」

「……」

| FindBook |

有 4 項符合

婚姻這門生意(1)【特裝版】的圖書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

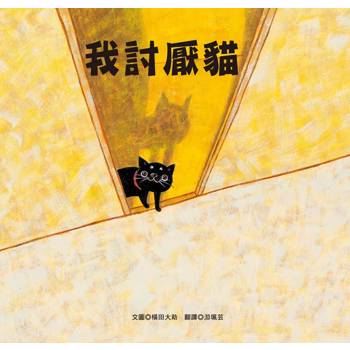

圖書名稱:婚姻這門生意(1)【特裝版】

特裝版贈品內容:

1. 《婚姻這門生意1》1本

2. 首刷禮:人生四格PVC透卡(15.2cm x 5.1cm)

3. 雙人壓克力吊飾(7.5cm x 5cm x 0.3cm)

4. 燙金簽名透卡(8.8cm x 5.8cm x 0.35mm)

5. Q版拍立得四張(11cm x 8.5cm)

6. 精緻彩印上開式收藏盒(22cm x 16.5cm x 3.2cm)

★冷酷鐵血伯爵╳落魄惡女千金

★我要在這場婚姻交易中活下去!

★韓國人氣漫畫原著小說,譜寫中世紀愛情

不知名譽為何物的惡女――

這是比安卡重生前的上一世。

比安卡七歲時,作為婚姻買賣的商品嫁給了扎卡里,

孤單年幼的比安卡為了填補內心的空洞,犯下不少錯事,

最終將她導向落魄慘死的結局。

死前,她懷著懊悔向神祈求重生的機會,

再次睜開眼後,發現自己回到了十六歲那年,

一切都還來得及改變!

當務之急就是誕下扎卡里的繼承人。

比安卡決定直奔丈夫面前向他提議,但沒想到扎卡里根本就不願意碰她。

氣憤的比安卡發現自己一直被當成小孩,

她該怎麼做才能達成目的呢?

作者簡介:

KEN

以愛國歌第二小節為代表曲,

嚮往南山上宛如身著鐵甲般長青的松林。

繪者簡介

Misty系田

Misty有霧氣朦朧的意思,系田源自舊名的一個字拆解形似而成,有濛濛細雨中的含義。

可以稱呼我為系田或是細細。

譯者簡介:

M夫人

韓語翻譯/教育界遊走近二十年,

潛水、美食、文字、追星、腐女、貓。

章節試閱

比安卡走向扎卡里的房間,畢竟不是常來的地方,她為了確認這條路是否正確,走走停停反覆了好幾次。

扎卡里的房門稍微開著,從縫隙傳出到處走動的嘈雜腳步聲,似乎是為了服侍久違返家的領主大人而忙碌。

就算門開著,冒然進去也不符合禮節。比安卡優雅地「叩叩」敲響房門。

「是誰……夫人?」

文森特拉開房門確認來訪者,因為意料之外的人物到來而皺起眉頭。

比安卡對他的態度見怪不怪,毫不在意文森特臉上明顯的不悅,連眉毛都不動一下,平靜地說出自己的目的。

「伯爵大人呢?」

「……正準備沐浴。」

文森特的語氣直白無禮。扎...

扎卡里的房門稍微開著,從縫隙傳出到處走動的嘈雜腳步聲,似乎是為了服侍久違返家的領主大人而忙碌。

就算門開著,冒然進去也不符合禮節。比安卡優雅地「叩叩」敲響房門。

「是誰……夫人?」

文森特拉開房門確認來訪者,因為意料之外的人物到來而皺起眉頭。

比安卡對他的態度見怪不怪,毫不在意文森特臉上明顯的不悅,連眉毛都不動一下,平靜地說出自己的目的。

「伯爵大人呢?」

「……正準備沐浴。」

文森特的語氣直白無禮。扎...

顯示全部內容

目錄

CHAPTER 01. 惡女比安卡

CHAPTER 02. 睽違十五年的重逢

CHAPTER 03. 紅腫的手心

CHAPTER 04. 同床異夢

CHAPTER 05. 對無意義之事的喜愛

CHAPTER 02. 睽違十五年的重逢

CHAPTER 03. 紅腫的手心

CHAPTER 04. 同床異夢

CHAPTER 05. 對無意義之事的喜愛

|