| FindBook |

有 6 項符合

香港三年的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 160 |

二手中文書 |

$ 442 |

社會學 |

$ 442 |

社會人文 |

$ 494 |

中國政治 |

$ 520 |

中文書 |

$ 521 |

世界國別史 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

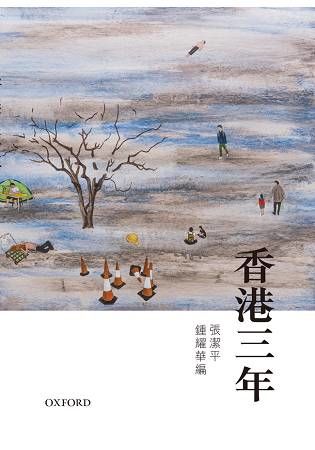

圖書名稱:香港三年

內容簡介

香港三年的變局如何走過?餐與其中許多有血有肉的個體,又是怎樣掙扎的生命經驗?變局之後,反對運動如何集結與分裂?今天面對政治勢力更替的弄潮兒,他們各自有著怎樣對香港未來的理解?在流變的歷史中…曾經的弄潮兒,沉浮過的七十年代火紅、八十年代議會與街頭經驗,又能夠給予當下甚麼樣的啟發?三年的時間,還未有沉澱出任何答案。這本書,是作為媒體工作者盡己所能的推進與梳理。我們希望「反對運動的集結與分裂」與「香港的記憶戰場與拾遺」,作為相互對照的兩條線索,可以進稕卻地捕捉時代的氣息、書裡來時路,為面相自由未來的公共辯論,打下基礎。

作者介紹

作者簡介

安徒

香港著名文化研究學者、專欄作家

陳建民

香港中為大學社會學系副教授、「讓愛與和平佔領中環」運動發起人之一

陳倩兒

端傳媒記者

馮可強

香港政策研究所董事暨行政總裁

何錦源

端傳媒評論編輯

何雪瑩

前端傳媒資深記者

許寶強

香港嶺南大學文化研究所系副教授

江雁南

端傳媒記者

Kiki

端傳媒記者

劉細量

香港跨媒體時事評論員、曾任職民主黨智囊、香港中央政策組全職顧問

李峻嶸

香港理工大學香港專上學院講師

李達寧

序言書室創辦人

練以铮

《信報》特約評論員、前總編輯

林怡廷

端傳媒駐台北資深記者

馬國明

香港嶺南大學文化研究系客座副教授、香港文化人、專欄作家

馬嶽

香港中文大學政治及行政系副教授

王菡

端傳媒記者、書評編輯

黃銘浩

端傳媒記者

張潔平

端傳媒總編輯

安徒

香港著名文化研究學者、專欄作家

陳建民

香港中為大學社會學系副教授、「讓愛與和平佔領中環」運動發起人之一

陳倩兒

端傳媒記者

馮可強

香港政策研究所董事暨行政總裁

何錦源

端傳媒評論編輯

何雪瑩

前端傳媒資深記者

許寶強

香港嶺南大學文化研究所系副教授

江雁南

端傳媒記者

Kiki

端傳媒記者

劉細量

香港跨媒體時事評論員、曾任職民主黨智囊、香港中央政策組全職顧問

李峻嶸

香港理工大學香港專上學院講師

李達寧

序言書室創辦人

練以铮

《信報》特約評論員、前總編輯

林怡廷

端傳媒駐台北資深記者

馬國明

香港嶺南大學文化研究系客座副教授、香港文化人、專欄作家

馬嶽

香港中文大學政治及行政系副教授

王菡

端傳媒記者、書評編輯

黃銘浩

端傳媒記者

張潔平

端傳媒總編輯

目錄

xi 編者的話

ix 作者簡介

I 反對運動的集結與分裂

集結之前

3 攤牌:一國兩制與民主香港

15 攤牌:通向普選的巴別塔

33 攤牌:抗命世代

張潔平

集結

52 雨傘運動時序

集結之後

85 雨傘翌年,那些說不出口的鬱結

端傳媒編輯部

87 向旺角少年,不被理解的戰鬥

林怡廷

97 岑敖暉,光環落盡的學生

鍾耀華

103 何潔泓,被運動消費的美麗

何雪瑩

109 金鐘村民,困住記憶的烏托邦

何雪瑩

117 香港警察,無處安放的「政治中立」

江雁南

123 在港路生、無處投遞的熱愛

Kiki

131 戴耀廷、書生論政不回頭

張潔平

139 黃宇軒,守護記憶的人

何雪瑩

雨傘週年反思

147 必要的繞道:檢討傘運的檢討

許寶強

153 革命的誘惑

陳建民

157 領袖的誘惑

李達寧

161 傘落之後,讓一國兩制走下去

陳弘毅

165 傘落之後,革命是否唯一出路?

周永康

171 暴力邊緣論—三派抗爭路線的可能匯合點

練乙铮

分裂之前

177 從居民運動到社會福利主義

馬嶽

181 蛇齋餅糉以外的想像

許寶強

185 素人之亂,山雨欲來

劉細強

189 2015香港區選有何啟示?

馮可強

分裂:旺角及其後

193 旺角黑夜騷亂的十二小時

趙燕婷

205 魚蛋背後---有恃無恐的權謀政治

劉細良

213 小販背後的空間政治,與社運的空間轉向

馬國明

219 泛民的泛社運如何催生右翼本土

李峻嶸

223 泛民失落的時代話語權

何錦源

230 時代正在轉變,「2047」到來之前

鍾耀華

239 新生代看泛民轉型:在本土興建置之前,在招牌倒下之前

鍾耀華

249 從「暴動」到選舉,本土新生代梁天琪說:我不想失敗,我想贏

陳倩兒 黃銘浩

II 香港的記憶戰爭與拾遺

無法駕馭的香港故事

259 香港—官方不能駕馭的記憶庫

安徒

263 香港故事:一場浮出水面的記憶之爭

王菡

七十年代來時路

283 他們改變的未來是我們的現在

鍾耀華

287 割掉家國的火紅—楊寶熙

299 特立獨行的反對者—區龍宇

315 家國、責任、香港—麥海華

325 不要問我從哪裡來—陳順馨

339 沒有遺產的《70年代》—侯萬雲

八十年代的經驗

353 居民運動與議會之間

鍾耀華

355 羅就訪談:代議政治攆走居民運動

363 梁耀忠訪談:議會謊言,無能三十年?

373 馮檢基:從「又傾又砌」到「有得傾無得砌」

ix 作者簡介

I 反對運動的集結與分裂

集結之前

3 攤牌:一國兩制與民主香港

15 攤牌:通向普選的巴別塔

33 攤牌:抗命世代

張潔平

集結

52 雨傘運動時序

集結之後

85 雨傘翌年,那些說不出口的鬱結

端傳媒編輯部

87 向旺角少年,不被理解的戰鬥

林怡廷

97 岑敖暉,光環落盡的學生

鍾耀華

103 何潔泓,被運動消費的美麗

何雪瑩

109 金鐘村民,困住記憶的烏托邦

何雪瑩

117 香港警察,無處安放的「政治中立」

江雁南

123 在港路生、無處投遞的熱愛

Kiki

131 戴耀廷、書生論政不回頭

張潔平

139 黃宇軒,守護記憶的人

何雪瑩

雨傘週年反思

147 必要的繞道:檢討傘運的檢討

許寶強

153 革命的誘惑

陳建民

157 領袖的誘惑

李達寧

161 傘落之後,讓一國兩制走下去

陳弘毅

165 傘落之後,革命是否唯一出路?

周永康

171 暴力邊緣論—三派抗爭路線的可能匯合點

練乙铮

分裂之前

177 從居民運動到社會福利主義

馬嶽

181 蛇齋餅糉以外的想像

許寶強

185 素人之亂,山雨欲來

劉細強

189 2015香港區選有何啟示?

馮可強

分裂:旺角及其後

193 旺角黑夜騷亂的十二小時

趙燕婷

205 魚蛋背後---有恃無恐的權謀政治

劉細良

213 小販背後的空間政治,與社運的空間轉向

馬國明

219 泛民的泛社運如何催生右翼本土

李峻嶸

223 泛民失落的時代話語權

何錦源

230 時代正在轉變,「2047」到來之前

鍾耀華

239 新生代看泛民轉型:在本土興建置之前,在招牌倒下之前

鍾耀華

249 從「暴動」到選舉,本土新生代梁天琪說:我不想失敗,我想贏

陳倩兒 黃銘浩

II 香港的記憶戰爭與拾遺

無法駕馭的香港故事

259 香港—官方不能駕馭的記憶庫

安徒

263 香港故事:一場浮出水面的記憶之爭

王菡

七十年代來時路

283 他們改變的未來是我們的現在

鍾耀華

287 割掉家國的火紅—楊寶熙

299 特立獨行的反對者—區龍宇

315 家國、責任、香港—麥海華

325 不要問我從哪裡來—陳順馨

339 沒有遺產的《70年代》—侯萬雲

八十年代的經驗

353 居民運動與議會之間

鍾耀華

355 羅就訪談:代議政治攆走居民運動

363 梁耀忠訪談:議會謊言,無能三十年?

373 馮檢基:從「又傾又砌」到「有得傾無得砌」

序

序

三年只是一瞬。然而歷史轉彎,往往也只是一瞬。

2013年,自中英談判時埋下伏筆30年的香港民主政治問題進入了最後的「攤牌」關口,而北京在2014年為香港決定的「普選方案」,激起了香港歷史上最大的本土民主運動:在催淚彈的煙霧中,近百萬市民為反對「假普選」、爭取「真普選」,在全程發起不同方式的「佔領」,持續長達79天,給香港政治抗爭歷史帶來前所未有的高峰體驗。

然而,運動遭遇了並不多見的結局:未有獲得任何讓步,也沒有遭受到暴力鎮壓;洶湧的民意落到了香港特區政府與北京中央政府之間的怪異陰影裡,無聲無息,無疾而終。民主派力量在這一輪政改博奕中所能做的最後的事,就是在六個月橫,用立法會的三分之一議席,否決了北京方案。

這一次否決,也相當於為香港過去30年的民主運動畫下一個句號。同時動搖的,是過去10年由訴求和路徑構成的反抗運動基本結構:「民主普選—和平非暴力抗爭」,以及與之相對應的,建制力量的核心論述。對從未像此刻這樣失去耐心的反對者來說,「銘主普選」還是核心問題嗎?「和平非暴力」還是答案嗎?面對前所未有執政危機,對於建制陣營來說,如何在一個缺乏說服力的政治安台中延續,「一國兩制」與《基本法》,也成了一種挑戰。

反目成仇的占領支持者和反對者們背身而立,但站在同一個爭論的起點:香港,該向何去?

三年只是一瞬。然而歷史轉彎,往往也只是一瞬。

2013年,自中英談判時埋下伏筆30年的香港民主政治問題進入了最後的「攤牌」關口,而北京在2014年為香港決定的「普選方案」,激起了香港歷史上最大的本土民主運動:在催淚彈的煙霧中,近百萬市民為反對「假普選」、爭取「真普選」,在全程發起不同方式的「佔領」,持續長達79天,給香港政治抗爭歷史帶來前所未有的高峰體驗。

然而,運動遭遇了並不多見的結局:未有獲得任何讓步,也沒有遭受到暴力鎮壓;洶湧的民意落到了香港特區政府與北京中央政府之間的怪異陰影裡,無聲無息,無疾而終。民主派力量在這一輪政改博奕中所能做的最後的事,就是在六個月橫,用立法會的三分之一議席,否決了北京方案。

這一次否決,也相當於為香港過去30年的民主運動畫下一個句號。同時動搖的,是過去10年由訴求和路徑構成的反抗運動基本結構:「民主普選—和平非暴力抗爭」,以及與之相對應的,建制力量的核心論述。對從未像此刻這樣失去耐心的反對者來說,「銘主普選」還是核心問題嗎?「和平非暴力」還是答案嗎?面對前所未有執政危機,對於建制陣營來說,如何在一個缺乏說服力的政治安台中延續,「一國兩制」與《基本法》,也成了一種挑戰。

反目成仇的占領支持者和反對者們背身而立,但站在同一個爭論的起點:香港,該向何去?

|