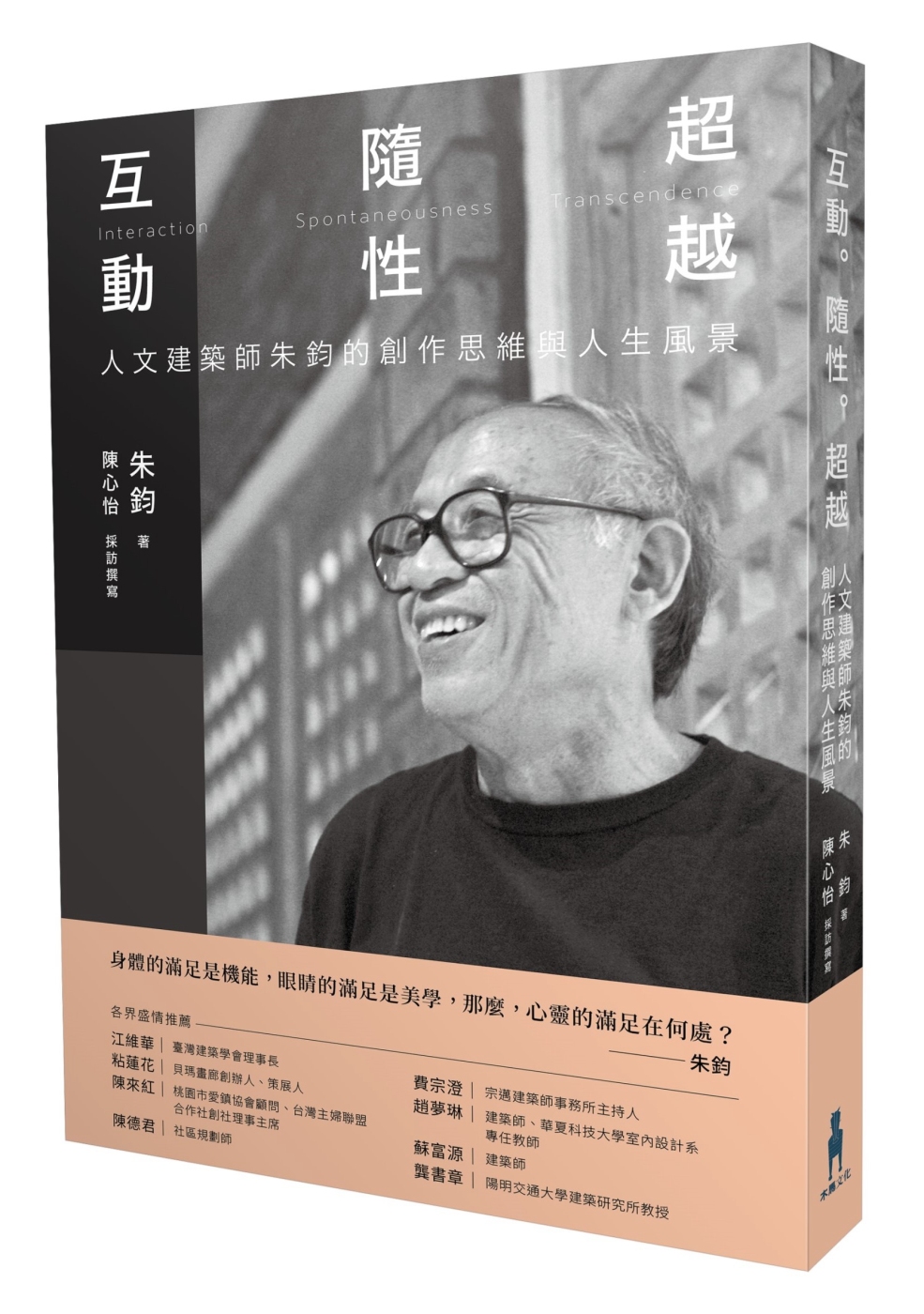

「身體的滿足是機能,眼睛的滿足是美學,那麼,心靈的滿足在何處?」──朱鈞

從建築設計走入社區營造的關懷範疇,再到互動式藝術創作──

台灣人文建築先驅朱鈞,以其一生實踐著空間藝術的理想。

朱鈞,是台灣取得普林斯頓大學建築研究所獎學金而赴美留學的第一人;

是任教於美國名校萊斯大學建築系、重視啟發式教學的「Prof. Chu」;

也是七十歲一出道就在兩岸、奧地利、峇里島舉辦展覽、創作動能豐沛的藝術創作者;

更是半世紀前即開始思索社會意識,提出「社區—家—人」的關係鏈,努力推動弱勢社區服務的建築師。

跨過半個世紀,世界才追上,如今觀諸台灣,似乎也正是城鎮失序的解方。

「在數位的時代裡,人們逐漸失去了真實。我希望人們能透過自己的選擇找到自己。」

在建築中,他始終思考著人與空間的關係,以極簡的形式和方案,滿足人的需求;

在藝術中,他同樣重視創作者與觀賞者之間的互動關係,讓雙方在參與中找到自己。

朱鈞的建築思辨與實踐

朱鈞在美國的建築界站穩腳跟,舉凡住宅、醫院、工廠、校舍、辦公大樓,

乃至都市重整、市鎮設計,都能看到他的手筆。

美國的休士頓警察學校、台大醫院國際會議中心、

清華大學動力機械工程學系新工程一館、台南天主教學生活動中心等,

也都是朱鈞以極簡的形式來滿足與實踐人的需求。

思考著人與空間最和諧的關係,是他身為建築師的使命。

退而不休的藝術老頑童

七十歲的朱鈞,以藝術家身分出道,以他獨具一格的藝術觀,開啟第二段精彩人生,

隨即在兩岸、奧地利、峇里島等地舉辦展覽,見證了其創作動能豐沛。

頭銜已換,但朱鈞的創作初衷依舊是對人的關懷,比起「我」要創作什麼,

他更關注自己的作品如何引導大眾成為藝術家,讓雙方在參與中找到自己。

始終以一貫之的道行者

對朱鈞來說,創作不是目的,作品不是終點,而是反映他思維的一種示範。

建築、藝術、生活,乃至人生,都是一段示範的過程,

「才華、知識、經驗、智慧」既已在人生播下,接下來就是等待「常識」在後代發芽。

這是他所認清的天職,因此面對動盪、風雨、坎坷,他更能以無為之心面對。

無為非不為不求,而是用最原初樸實的態度面對事物本質。

這是最簡單卻也最難實踐的道理,而朱鈞用他一生的貫徹,驗證了可行性。

★朱鈞語錄

論人生:「只有忘掉自己的人,才能找到自己。」

論價值:「事物的價值在於,我們如何運用它們。」

論家與房子:「能讓心靈滿足的地方,就是家。」

論建築設計:「要做到『互動、參與、選擇』,給人最多的選擇自由。」

論創作:「創作不是個人所有,而是互動與多贏。」

論作品:「作品只是思想的示範。」

本書特色

1.記錄台灣人文建築先驅朱鈞的建築、藝術思考與實踐歷程。

2.不僅是一本關於如何培養建築學養的勵志書,更是關乎藝術、人生的哲思之典。

3.除了書中圖文資料,亦隨書搭配11則紀錄短片,提供豐富理解視角。

各界盛情推薦

江維華|臺灣建築學會理事長

由戰後台灣建築界的旅美先驅,看見從顛沛成長至反璞歸真的人生啟示。

粘蓮花|貝瑪畫廊創辦人、策展人

朱老師的藝術創作不只是空間中的作品,更是思維的示範;他邀請每位觀眾參與這一場互動的創作遊戲,回到內心的直覺與自己對話。」

陳來紅|桃園市愛鎮協會顧問、台灣主婦聯盟合作社創社理事主席

超越當代五十年以上的建築藝術家朱鈞,為我們設計了一間屋主和親友都深受感動的幸福房子,我們心懷無限感激。

陳德君|社區規劃師

朱鈞將緣分帶來萬華。深居小巷,仍示範了無限大的思想與生活空間。

費宗澄|宗邁建築師事務所主持人

趙夢琳|建築師、華夏科技大學室內設計系專任教師

蘇富源|建築師

「隨性‧隨意‧不隨便」,朱老師總能用一種堅定且輕鬆的哲學去面對生活與創作。

龔書章|陽明交通大學建築研究所教授

朱鈞老師總是說「自然就好」,他一直看似無為、實則睿智地生活,他的人生和作品透顯出無法一語道出的詩意力量!

![114年國語文歷年試題解題聖經(十四)113年度[教師甄試] 114年國語文歷年試題解題聖經(十四)113年度[教師甄試]](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=14100120896)