|詹偉雄 策畫・選書.導讀──臉譜出版meters山岳文學書系作品|

「寧為一日猛虎,不作千年馴羊。」

班夫山岳圖書獎大獎獲獎作

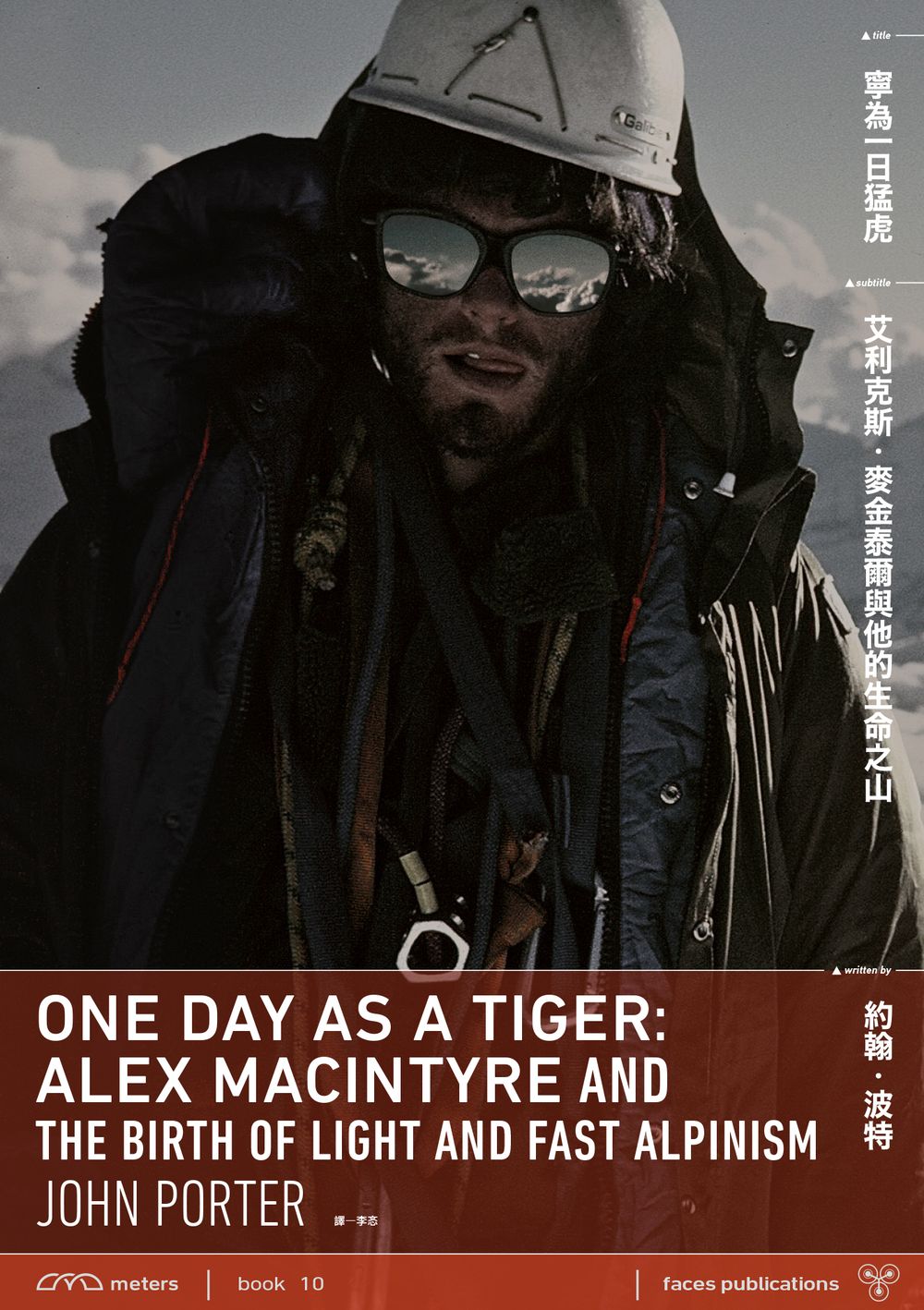

近代登山史上最傳奇的一顆早殞之星──艾利克斯.麥金泰爾(Alex MacIntyre)

窺見他瞬逝而耀眼的生命與心靈

「寧為一日猛虎,不作千年馴羊。」

班夫山岳圖書獎大獎獲獎作

近代登山史上最傳奇的一顆早殞之星──艾利克斯.麥金泰爾(Alex MacIntyre)

窺見他瞬逝而耀眼的生命與心靈

|登山家 張元植──全書專業審訂|

伍元和 台灣山徑古道協會理事長

呂忠翰 世界公民兼探險家

李佳珊 台灣溪谷探險家

周青 中華民國越野跑協會理事長

張元植 登山家

程紀皓 《群山之島與不去會死的他們》導演

──真摯推薦

「一日猛虎和千年馴羊的對比,說的是大膽挑戰風險的創造性勇氣之可能收獲,和只追求可控風險與山頭數量的庸碌功名之間,一種毫不猶豫的價值選擇。但我們也知道,每當死亡的訊息傳來,遭難者的心智也從來不為社會所理解,彷彿山上與山下,是兩個從未有過溝通的異星球。

波特寫作《寧為一日猛虎》,是少數能在兩個星球之間,破譯兩邊思維的倨傲難解之處的一本心靈報告,這故事折騰他超過三十年,喜愛登山的我們為它讀上三天,是一樁完全划算的生命哲學投資。」

——詹偉雄

艾利克斯.麥金泰爾──一位不世出的登山奇才,於七〇年代在國際登山界迅速崛起,卻在二十八歲因安娜普納峰上的一顆致命落石英年早逝。他的人生即便短暫,卻創造了歷史,他的攀登風格更從根本改變了現代登山的樣貌,然而他的生命故事從未被完整講述。

「有時候,我會疑惑,如果環繞艾利克斯的某些神話散開,他的傳奇會不會被破壞?但是,想清楚呈現使艾利克斯成為這樣一個人、最終使他命喪安娜普納的那些現實,最好的方法就是細說他的攀登、他的工作、他的感情、他的遠見、他不可思議的動力。」

做為麥金泰爾的至親好友,約翰.波特透過回憶及大量訪談,終於在麥金泰爾逝世逾三十年後,將他的傳奇一生呈現於我們眼前。從成長際遇、攀登哲學、與眾多知名登山家的交往,以及攀上世界級巨峰的詳實紀錄,我們不只能看到這位早殞之星的耀眼光芒,更將窺見他所照亮的黃金年代。

「假如艾利克斯出生在那些山壁都已被攀遍的時代,又會如何呢?我相信始終有些人──也包括艾利克斯──是以頭腦和心靈深深熱愛攀登,那能使他們在必要時刻忘卻所有其他考量。艾利克斯屬於山,即使山不屬於他。」

▍審訂──張元植

台灣登山家,為台灣最年輕的南美最高峰登頂者,至今累積近二十座海外攀登經歷,海拔遍及四千至八千公尺。

生命與山交纏十八載,如今已切分不開。從台灣百岳健行,到中級山探勘;高海拔遠征登山,到冰岩技術攀登。涉獵廣泛但都不精,只願打開更多與山對話的可能性,更自由的在山中遊走。

【各界推薦】

閱讀這本不朽登山家傳記,腦海裡不時響起〈Eye of the Tiger〉的旋律。艾利克斯.麥金泰爾的一生,也可說是完美詮釋了這整首歌曲!

在攀登思維上,阿爾卑斯式似乎重新占了上風:輕裝上陣、快速有效率、個人風格不斷地被重視推崇。即使傳統喜馬拉雅遠征的極地式多營建構、穩紥穩打、大隊伍輪番上陣仍有一席之地,但《寧為一日之虎》無疑已預告新一代攀登勇者會擁有嶄新步調,一如Rock音樂般帶來一股輕盈抒情愉悅搖滾的全新風潮!

──伍元和,台灣山徑古道協會理事長

有時孤獨是最好的夥伴,拋開一切讓冒險態度無所保留,只剩下能被左右為難的冰雪岩,不畏懼的堅持,專注於眼前美感享受且用著最簡潔俐落快速的攀登突破,造就自己純粹能與大自然共存共榮,一次次堆疊豐富的膽識來與山較量。那就是每個探險者嚮往的自由技藝世界,最終打開天花板創作出讓後人不斷嚮往模仿著的獨特見解精神,麥金泰爾就是那種能超越時代的潮流人之一。

──呂忠翰,世界公民兼探險家

這是一個挑戰與冒險的故事,挑戰的意義是什麼? 我想這多少能呼應人生的意義,「就是自己努力去賦予它意義。」挑戰成功不一定會獲得什麼,也不一定能功成名就,我想其中最寶貴的東西就在逆境中奮鬥掙扎的樣子。

──周青,中華民國越野跑協會理事長

對我而言,登山有兩種面向,它們共同構成了攀登之所以誘人的緣由。一種是關於聖性體驗的哲學;另一面,則是猶如搖滾巨星的叛逆、瀟灑與不羈。前者的代表是克提卡(Wojciech Kurtyka),而後者的Ideal就是麥金泰爾。

恰巧,這兩人也是一九八〇那攀登的高峰年代中,最耀眼的一對繩伴搭檔。

自從讀了闡述克提卡生平的《自由的技藝》後,就很想讀讀這本麥金泰爾的傳記。《寧為一日猛虎》刻劃了麥金泰爾短暫卻絢爛的一生,短短數年從崛起到躋身世上最頂尖攀登者之列,這天才的光芒是如此炫目,儘管倏忽即滅,但在四十年後的今日,仍照亮著嚮往攀登的青年如我的雙眼。

──張元植,登山家

記得幾年前,正在拍攝一個公視節目──《群山之島與不去會死的他們》。其中一位主角是臺灣登山家──呂忠翰(阿果)。對他們長期與八千米巨峰搏鬥的探險者來說,攀登臺灣的山,猶如電玩遊戲中的「簡單模式」。我們雖然拍攝地點是臺灣人熟悉的玉山東峰,但他卻選擇了一條非傳統路線,也是一條極度殘破的碎石溝去登頂。一路上,兩側高聳的深色山壁,腳下碎石滾滾。通常這種地貌,只會出現在我空拍機拍回來的素材之中,不會在我腳下。上了稜線之後,那最後一段瘦稜橫渡,兩側深谷,成了我人生中距離恐懼最近的片刻。

這一段自身經歷,相比書中艾力克斯的歷程,雖是小巫見大巫,但我想說的並非是比較級。而是每當我閱讀這些登山者的故事後,讓我更願意去面對,其實我也有死亡的一天,這是一個終究會到來的事實,所以我現在的每一天,都在步入死亡;但是,我現在的每一天,應該都可以是一次次重新挑戰自我的機會吧?!即,寧為一日猛虎,不作千年馴羊!

也因此,我越過了那條瘦稜。第一次登頂玉山北峰,就走非傳統路線。

──程紀皓,《群山之島與不去會死的他們》導演

《寧為一日猛虎》在許多不同層面上都是一本精采的讀物;它是一部生動而獨到的傳記,講述了一位那個世代最有才華和創新的登山者,但它更進一步揭示了一個被遺忘的故事,涵蓋了在冷戰期間鐵幕兩側崛起的無政府主義和充滿活力的攀登文化所具有的驚人自信。

──克里斯.鮑寧頓(Chris Bonington),知名英國登山家、國際金冰斧獎得主

這是一部經過精心研究的一代登山者的歷史,他們在野心和腎上腺素的推動下,差點攀登至喪命的地步。

──柏娜黛.麥當勞(Bernadette McDonald),《攀向自由》(Freedom Climbers)作者

觸及了很少有登山者傳記涉及的真相。波特等待了三十年才講述他失去的同伴的故事,這無疑地解釋了這本非凡書籍的智慧和力量。

──戴維.羅伯茨(David Roberts),班夫山岳圖書獎評審

我最大的遺憾之一是從未有機會見到艾利克斯.麥金泰爾。他是一位真正的啟發者。在《寧為一日猛虎》中,約翰.波特巧妙而有說服力地填補了關於英國登山界一段時期和一種風格的空白,這段時期與風格就如同二十世紀七〇年代的龐克搖滾對音樂界一樣,帶來了一股新鮮氣息。

──尼克.布洛克(Nick Bullock),《迴聲:一位登山者通往自由的艱難之路》(Echoes: One Climbers Hard Road to Freedom)作者

波特的寫作簡潔、輕鬆……捕捉了登山運動危險和叛逆的非凡時代。我衷心推薦這本優秀的書。

──伊恩.帕內爾(Ian Parnell),《攀登雜誌》(Climb Magazine)

這本書充滿幽默和軼事,寫得異常生動。它是登山運動中最偉大的書籍之一。

──《巔峰雜誌》(Vertical Magazine)

關於登山運動的有史以來最聰明、最仔細、最引人入勝的書籍之一。

──大衛.皮克福德(David Pickford),《登山》(Climb)雜誌

我不想拐彎抹角:如果說今年你應該讀一本登山家傳記,那就是這本了。

──史蒂夫.朗(Steve Long),《職業登山家》雜誌

──詹偉雄 策畫・選書.導讀──臉譜出版山岳文學書系 meters──

現代人,也是登山的人;或者說——終究會去登山的人。

現代文明創造了城市,但也發掘了一條條的山徑,遠離城市而去。

現代人孤獨而行,直上雲際,在那孤高的山巔,他得以俯仰今昔,穿透人生迷惘。漫長的山徑,創造身體與心靈的無盡對話;危險的海拔,試探著攀行者的身手與決斷;所有的冒險,顛顛簸簸,讓天地與個人成為完滿、整全、雄渾的一體。

「要追逐天使,還是逃離惡魔?登山去吧!」山岳是最立體與抒情的自然,人們置身其中,遠離塵囂,模鑄自我,山上的遭遇一次次更新人生的視野,城市得以收斂爆發之氣,生活則有創造之心。十九世紀以來,現代人因登山而能敬天愛人,因登山而有博雅情懷,因登山而對未知永恆好奇。

離開地面,是永恆的現代性,理當有文學來捕捉人類心靈最躍動的一面。

山岳文學的旨趣,可概分為由淺到深的三層:最基本,對歷程作一完整的報告與紀錄;進一步,能對登山者的內在動機與情感,給予有特色的描繪;最好的境界,則是能在山岳的壯美中沉澱思緒,指出那些深刻影響我們的事事物物——地理、歷史、星辰、神話與冰、雪、風、雲……。

登山文學帶給讀者的最大滿足,是智識、感官與精神的,興奮著去知道與明白事物、渴望企及那極限與極限後的未知世界。

這個書系陸續出版的書,每一本,都期望能帶你離開地面!

▍書系已出版作品──

1 輝耀之山:兩位如風少年的絕壁長征/The Shining Mountain

Peter Boardman

2 我的山間初夏:國家公園之父約翰.繆爾的啟蒙手記/My First Summer in the Sierra

John Muir

3 攀向自由:波蘭冰峰戰士們的一頁鐵血史詩/Freedom Climbers

Bernadette McDonald

4 靈魂的征途:安娜普納南壁/Annapurna South Face

Chris Bonington

5 攀登的奧義:從馬洛里、尼采到齊美爾的歐洲山岳思想選粹/The Meaning of Mountaineering

Various Authors

6 殘暴之巔:K2女子先鋒的生死經歷/Savage Summit

Jennifer Jordan

7&8 靜謐的榮光:馬洛里、大英帝國與聖母峰之一頁史詩(上/下)/Into the Silence

Wade Davis

9 野蠻競技場:年輕的心與困難的山之最後告白/Savage Arena: K2, Changabang and the North Face of the Eiger

Joe Tasker

▍詹偉雄──策畫.選書.導讀

台大圖書館學系、台大新聞研究所畢業。曾擔任過財經記者、廣告公司創意總監、文創產業創業者,參與博客來網路書店與《數位時代》、《Shopping Design》、《Soul》、《Gigs》、《短篇小說》等多本雜誌之創辦,著有《美學的經濟》、《球手之美學》、《風格的技術》等書。

退休後領略山岳與荒野之美,生活重心投注於山林走踏與感官意識史研究。2019年協助青年登山家張元植與呂忠翰攻頂世界第二高峰發起「K2 Project 8000 攀登計畫」,目前專職於文化與社會變遷研究、旅行、寫作。