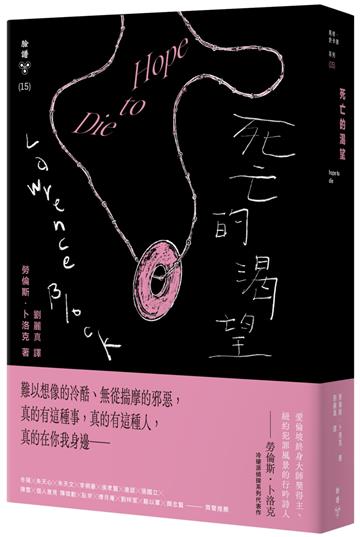

愛倫坡終身大師獎得主、紐約犯罪風景的行吟詩人——勞倫斯‧卜洛克

冷硬派偵探系列代表作

難以想像的冷酷、無從揣摩的邪惡,

真的有這種事,真的有這種人,

真的在你我身邊──

朱天心x朱天文x李桐豪x唐諾x冬陽x張國立x陳雪x個人意見 陳祺勳x臥斧x傅月庵x劉梓潔x駱以軍x顏忠賢

──齊聲推薦

奪走他們性命的那人還在暗處,身分不斷變換,

誰知道下一次他會是哪個名字?下一個獵物又是誰?

大家都說這樣是最棒的了,前一秒你還在這裡,下一秒你就往生了。

還來不及說痛苦,省得病魔纏身,不用站在邊緣,老是得瞪眼睛朝無底洞看……

克莉絲汀.賀蘭德的雙親遭到殘酷的謀殺,看起來像是闖入豪宅行竊的歹徒被屋主撞見,便無條件升級成槍殺、強暴、虐屍。克莉絲汀自己也差這麼一點點就成為刀下亡魂,她驚魂未定之時,她的表妹莉雅找上史卡德,宣稱凶手很可能就是即將繼承龐大遺產的克莉絲汀。

剛參加完前妻喪禮的史卡德,為了躲避自己的感傷,旋即將全副心力轉移到這件案子上。沒想到,案子卻如雪球般愈滾愈大,謀殺案在克莉絲汀周圍一樁接一樁發生,連與史卡德接頭的莉雅都成了一具冰冷屍體,靜靜躺在浴缸中。

這一回,擅長網路資訊偵蒐的阿傑成為史卡德的得力助手,兩人抽絲剝繭追查到嫌犯住處,竟在電腦中發現一份令他們不寒而慄的殺人魔筆記:細膩的文字、扭曲的思想、冷酷又完備的計畫,而且更驚人的是,一切虐殺的起因,居然是年代久遠的一次心理諮商……

「平易近人的文筆,不過是勞倫斯.卜洛克身為作家的美德之一,卻也無疑是他最棒的天賦。他的小說結合了簡潔、平實、真誠以及生動等特色,帶來流暢痛快的閱讀經驗;讀者從未感覺到作者絞盡腦汁、千辛萬苦像縴夫拉船那樣吃力的讓小說成型,反倒是故事忽地浮現眼前,有如高明的魔術師一張手,就有鴿子冒出來那般自然。」

──史蒂芬‧金

作者簡介:

勞倫斯.卜洛克Lawrence Block

1938年出生於紐約水牛城。除了極少時間之外,卜洛克幾乎都定居於紐約市內,並以該城為主要背景,從事推理文學創作,成為全球知名推理小說家,因而獲得「紐約犯罪風景的行吟詩人」美譽。

卜洛克的推理寫作,從「冷硬派」出發而予人以人性溫暖;屬「類型書寫」卻不拘一格,常見出格筆路。他的文思敏捷又勤於筆耕,自1957年正式出道以來,已出版超過50本小說,並寫出短篇小說逾百。遂將漢密特、錢徳勒所締建的美國犯罪小說傳統,推向另一個引人矚目的高度。

卜洛克一生獲獎無數。他曾七度榮獲愛倫坡獎、十次夏姆斯獎、四次安東尼獎、兩次馬爾他之鷹獎、2004年英國犯罪作家協會鑽石匕首獎,以及法、德、日等國所頒發推理大獎。2002年,繼1994年愛倫坡獎當局頒發終身大師獎之後,他也獲得夏姆斯終身成就獎。2005年,知名線上雜誌Mystery Ink警察獎(Gumshoe Award)同樣以「終身成就獎」表彰他對犯罪推理小說的貢獻。

「馬修.史卡徳」是卜洛克最受歡迎的系列。透過一名無牌私家偵探的戒酒歷程,寫盡紐約的豐饒、蒼涼和深沉。此系列從一九七○年代一路寫到新世紀,在線性時間流淌聲裡,顯現人性的複雜明暗,以及人間命運交叉的種種因緣起滅。論者以為其勝處已超越犯罪小說範疇,而達於文學經典地位。

相關著作:《繁花將盡(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《向邪惡追索(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《每個人都死了(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《一長串的死者(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《惡魔預知死亡(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《到墳場的車票(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《屠宰場之舞(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《行過死蔭 之地(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《刀鋒之先(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《酒店關門之後(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《八百萬種死法(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《謀殺與創造之時(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《馬修‧史卡德自傳》《黑暗之刺(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《在死亡之中(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《父之罪(紐約犯罪風景塗繪全新設計版)》《酒店開門之前 卜洛克的作家養成記》《死亡藍調》《聚散有時》《蝙蝠俠的幫手(增訂新版)》《烈酒一滴》《繁花將盡》《死亡的渴望》《每個人都死了》《向邪惡追索》《一長串的死者》《惡魔預知死亡》《行過死蔭之地【《鐵血神探》電影原著小說】》《屠宰場之舞》《到墳場的車票》《刀鋒之先》《黑名單》《八百萬種死法》《酒店關門之後》《謀殺與創造之時》《黑暗之刺》《在死亡之中》《父之罪》《八百萬種死法》

譯者簡介:

劉麗真

政治大學新聞系畢業,資深編輯工作者。譯有《死亡的渴望》《奪命旅人》《譚納的非常泰冒險》《卜洛克的小說學堂》《改變歷史的聲音》等書。

章節試閱

完美的夏日傍晚,七月的最後一個星期一。賀蘭德夫婦在六點到六點半之間,來到了林肯中心。他們可能先在什麼地方碰頭也許是在廣場的噴泉前,也許在大廳,誰知道再一起上樓來。拜恩.賀蘭德是個律師,在帝國大廈,跟其他合夥人有幾間辦公室。他大概是直接從辦公室過來的,來這裡的人多半西裝革履,他並不需要換衣服。

他大約在五點多鐘離開辦公室。他們家在哥倫布與阿姆斯特丹之間的西七十四街,所以,他還有足夠的時間,去接他太太,再慢慢的走到林肯中心 —也就半英里遠近吧,花不到十分鐘時間。我跟伊蓮也是這麼安步當車的散步過來。不過,我們倆的公寓在第九大道與五十七街的交叉口,比賀蘭德夫婦住的地方,總是要近一些。所以看來他們是叫計程車,或是搭公車到哥倫布來的,畢竟這段距離說近也不近,不像是他們走得動的。

反正,他們到了。時間還相當寬裕,可以在晚餐前,先喝上一杯。賀蘭德先生個頭不小,六呎二吋,五十二歲,下巴挺結實的,額頭很高。年輕時是運動選手,現在每天到中城的健身房報到,但是,中年發福的痕跡,終究沒法完全抹去。年輕時的他,好像老是吃不飽的樣子;現在的他,看起來富態穩重得多。賀蘭德先生一頭深色的頭髮,接近太陽穴附近,卻有些銀灰;眼睛是褐色的,一般人會覺得這種眼色的人,太過警覺猜忌,不過,這多半是因為他聽得多,說得少的緣故。

他太太的話也不多,長得很漂亮,雖然不再年輕了,但徐娘未老,風華正茂。及肩的頭髮是黑色的,幾縷紅色挑染,被她整整齊齊的往腦後梳好。她比賀蘭德先生小六歲,身高也差了好幾吋,不過,她腳底下的高跟鞋,彌補了不少差距。二十來歲跟她先生結婚之後,著實胖了好幾磅;幸好當時的她跟模特兒一般清瘦,稍微胖一些也不難看。

我想像著他們倆站在艾佛利.費雪廳,各拿一杯白酒,信手拈些點心的模樣,那畫面可說是栩栩如生。也許我們曾跟他們擦身而過,點點頭,微微一笑過也說不定,要不就是我見到了這麼亮麗的美女,所以多打量了她幾眼也不無可能。我們跟賀蘭德夫婦,還有上百位賓客,那天晚上都在場。難怪稍後我見到他們的照片,總覺得依稀相識。但是,說實在話,我那天到底有沒有見過這對夫婦,自己也沒有什麼把握。有可能是我別的時候,在林肯中心或卡內基廳碰過,也不能排除在我家附近見過他們。我可能瞥過他們好多次,卻始終沒有正眼仔細瞧瞧他們,就跟那天晚上一樣。

我倒是碰到別的熟人。伊蓮和我跟雷蒙.古魯留還有他的妻子蜜雪兒講了一會兒話。伊蓮把我介紹給幾年前她在曼哈頓上課的同學、一對經常上門照顧她生意的熱心夫婦。我也讓伊蓮見過我的朋友。一個叫艾佛利.戴維斯,是我在三一俱樂部認識的房地產大亨;另外一個是端點心盤的侍者,是我在聖保羅教堂戒酒無名會的難友。我只知道他叫做菲力克斯,姓什麼就弄不明白了;我想他也好不到哪裡去,八成也搞不清楚我的底細。

我們也見到了一些久聞其名,卻無緣結識的名人,芭芭拉.華特絲、碧芙莉.希兒絲都赫然在列。這是紐約仲夏音樂節的開幕酒會,喜歡莫札特的人,這個夏天可以聽個痛快。捐兩千五百元以上贊助這個音樂節的人士,就可獲邀參加感恩饗宴,享用外燴晚餐跟雞尾酒。

伊蓮總喜歡把她做生意賺來的錢,攢起來,差不多了,就拿去投資城裡的出租產業。紐約的房地產是連處處碰壁的人,都能蒙著眼賺上一筆的好勾當,更何況是伊蓮這麼精明的女人。她本來就是那種很少出差錯的人,處理她自己的生意,進出之間,更是料事如神。如今,非但我們倆在公園廣場的房子是出自她的手筆,我們在皇后區的出租公寓,也是她商場斬獲。單從經濟的觀點來看,我跟伊蓮都不愁錢,大可不用工作,過幾天清閒日子。可我還是做偵探的老本行,伊蓮,也還是在第九大道南邊幾條街的地方,開她的小鋪子。我們挺喜歡手上的工作的,多賺到的錢,也不愁沒有地方花用。話要說回來,就算是沒有人雇我查事情,或是伊蓮賣繪畫、古董的小鋪子沒人光顧,我們也不用擔心會餓肚子。

我們倆都覺得應該把一部分的收入捐出去。幾年前,我養成一個習慣:我會把收入的十分之一,順手放進隨便哪個教堂的捐款箱裡。近些年來,我想得多了,對於這種做法,有些保留,但是,我還是會找別的機緣,把錢捐出去。

伊蓮喜歡贊助藝術活動。要論起聽歌劇、參加畫廊開幕、博物館展覽的次數,我當然不及她。(但是,我去棒球場、拳擊場的次數,可比她要多得多。)至於音樂,不管是古典,還是爵士,則是我們共同的興趣。爵士酒吧不會要我們捐錢,頂多就是收點入場費;不過,我們可寄了不少支票給林肯中心與卡內基廳。他們的回報是希望我們多參加他們的活動,今晚就是個例子 —有飲料、外燴套餐,還有音樂節開幕的貴賓保留席。

六點半,我們坐上分配給我們的餐桌。同席的還有三對夫婦,我們自我介紹,一邊吃,一邊聊天,很是親切。如果硬要逼我,這三對夫妻的姓名,我就算是不全記得,也能說上個八九不離十。但,這有意義嗎?自此之後,我就沒有再見過他們了,在這故事裡,也沒他們什麼事。拜恩與蘇珊.賀蘭德並沒有跟我們一桌吃飯。

他們坐在別張桌子上,我後來才知道,賀蘭德夫婦倆在大廳的另外一頭。可能我先前見過他們,但在那天晚宴上,我們卻是緣慳一面了。

晚餐相當可口,同桌的客人也還算是談得來。演奏更是動聽,這個音樂節的主題是莫札特;他的鋼琴協奏曲跟布拉格交響樂,是音樂會的主軸,其間點綴了德弗札克的交響組曲。節目說明書說莫札特跟德弗札克好像有淵源;還是說莫札特跟布拉格有點關係?要不,就是莫札特寫過布拉格交響樂而德弗札克又是捷克人,所以兩者扯在一起了?實在搞不清楚,我沒花太多心思在這上面。我就坐在那裡,聽音樂。音樂會結束後,我們就回家了。

賀蘭德夫婦是走路回家的嗎?現在已經不可考了。沒有計程車司機指證他們曾經載過這對夫婦,路上的行人,也沒注意到他們。他們大概是搭公車回家的吧。但是,依舊沒有目擊者出面。

那麼,還是走路回家的機會大些。只是賀蘭德太太穿著高跟鞋,或許會減損她走路回家的興致;但是,那天夜涼如水,不悶,不濕,兩個人身體都不差,一時興起,就這麼邊聊邊走回家也說不定。音樂會散場之後,外面總有一大堆排班計程車,但是,卻有更多人搶著招手,走回家還簡單輕鬆些。不過,還是那句話,沒人知道他們是怎麼到家的。

演奏會結束,指揮鞠躬下台,樂師魚貫出場,拜恩與蘇珊.賀蘭德只剩下一個半小時的生命。

∞

再說一遍,我沒有證據,但根據我的想像,他們是走路回家的。他們倆聊了不少事情 —剛剛聽到的音樂、餐桌上那個粗魯的同伴、在這樣的夜色下,散步紐約街頭,又是多麼愉快的感受。

過街的時候,他牽著她的手,渾然不知她也正伸出手來,尋覓他的指引。他們就這麼手牽著手慢慢的回家。

他們的房子是豪華的褐石蓋成的,位於七十四街靠近下城的那一端,約略是這排房子中間的位置。這棟房子是他們買的,上面三層是他們的住家,一樓跟地下室租給一個高檔古董店的老闆。二十六年前,他們買下這棟房子,主要靠的是繼承來的財產收入,花了二十五萬多美金;幸好來自古董店的租金,應付稅金跟維護費用綽綽有餘。現在,這棟產業的價值,起碼是過去的十倍;樓下古董店的租金,一個月更高達七千五百美金,賀蘭德夫婦一年的稅金都用不了那麼多。

他們總是欣悅的表示:如果不是當初投資正確,他們可負擔不起這樣的豪宅。賀蘭德先生當律師,收入相當優厚 —他們的女兒念了四年私立學校,沒跟銀行貸半毛錢不說,就連存款都沒動用到—只是他也沒那個餘力另外再買一棟價值三百萬的洋房。

他們倆可用不了這麼大的地方。買這棟房子的時候,她剛巧懷孕了。五個月後,孩子流產;一年內,她二度懷孕,生下他們第一個女兒,克莉絲汀。兩年後,獨子西恩出生。西恩十一歲的時候,參加少棒聯盟比賽,被球棒誤擊頭部,傷重不治死亡。死亡,來得突然,一時之間,兩人都不知所措。接下來的一年,他每天爛醉如泥,難得清醒;她則是跟朋友的先生勾搭上床。隨著時間過去,兩人的傷口慢慢癒合。賀蘭德先生對於酒精漸漸節制,賀蘭德太太結束婚外情,回歸家庭。這是他們結婚以來,第一次的緊張關係,也是最後一次。

她是一個作家,出版過兩本小說跟十幾篇短篇故事。她的文藝生涯並沒有為她帶來什麼利潤。短篇小說偶爾在雜誌上亮相,沒有稿費,頂多賺到點名聲跟一些作者贈書罷了。兩本小說雖評價不差,銷路卻不怎麼樣,現已絕版。不過,她倒挺享受創作的過程,不怎麼在意物質回報;常常看到她坐在桌前,蹙眉沉思,尋詞覓句,反覆推敲,一連一個星期。

她在頂樓有間工作室兼辦公室,寫她的小說。他們的臥室、克莉絲汀的房間跟拜恩的居家辦公室,都在三樓。克莉絲汀二十三歲從衛斯理學院畢業後,回到家中,跟他們生活在一起。前一年,她跟男朋友同居,分手之後,克莉絲汀又搬了回來。她經常在外面過夜,說要有個自己的地方。可是紐約的房租跟天一樣高,合適潔淨的房間又很難找;她的房間舒服、方便,熟門熟路,再怎麼嫌,也找不出言之成理的理由。賀蘭德夫婦很高興有女兒作伴。

他們使用的最低樓層,是二樓。褐石豪宅的住戶都清楚,這裡就是所謂的客廳;房間比較大,天花板也比其他樓層高。賀蘭德家的廚房,寬敞得很,放得下正式的餐桌;真正的餐廳,被他們改裝成書房與視聽室。他們也有待客用的起居間,地板上鋪著東方地毯,藝術家具看起來有氣質,使用起來也舒適;火爐旁邊是頂到天花板的整排書架。起居間面朝西七十四街,厚厚的窗簾已經拉了起來。

在窗簾的後面,有一把老橡木做成的大椅子,還有深褐色的皮革鑲飾,名貴非凡,上面坐著一個人。另外一個人在火爐邊踱來踱去。兩個人正在等待。

∞

這兩個人已經在房間裡待了一個多小時了。他們是在拜恩與蘇珊.賀蘭德夫婦中場休息,重新回到座位的同時,闖進他們的住宅的。音樂會結束後,他們已經把賀蘭德家裡翻過一遍了。這兩位膽大妄為的歹徒,翻箱倒櫃,掀開桌子,把書架上的書抖落一地,沒半點顧忌。他們在梳妝檯的抽屜裡,找到了價值不菲的珠寶跟小擺飾;在辦公桌跟衣櫥的暗櫃裡,找到了現金;在廚房的櫥櫃裡找到了銀器,還在別的地方,找到了值錢的財物。他們掏空了兩個枕頭套,塞滿了他們精心挑選的贓物;現在這些到手的贓物就擺在客廳。他們大可背著贓物,在賀蘭德夫婦返家前離開,結果,他們還是一個人坐在椅子上,一個人在爐邊踱步。按照我的想像,他們應該已經撈夠了。今晚的收穫著實豐碩,可以回家了。

但他們沒有。如今無路可退。賀蘭德夫婦到家了,他們已經爬上通往前門的大理石階。他們可曾感覺到家中有人入侵?有此可能。蘇珊.賀蘭德是那種原創性的藝術家,有與生俱來的直覺。她的先生比較傳統、務實,被訓練得只會處理邏輯跟事實,但是,他豐富的經驗,也可能會提醒他,家裡有些不大對勁兒。

她顯然是覺得有些不安了,緊緊的抓住丈夫的手臂。他微微轉身,看著他的妻子,好像讀出妻子臉上傳遞出的緊張。不知道為什麼,幾乎所有人都有這種本能,多少可以感覺到一點不安的徵兆,得到一點騷動的訊息;但是,大部分的人會撇開這說不出道理的暗示,認為自己疑心生暗鬼,完全不理會個人體內的早期警示系統。還記得車諾比核能意外吧,監測數據已經顯示狀況異常了,但是,監管人員卻認為是儀器故障,完全不予理會。

他掏出鑰匙,滑進鎖孔。屋內的兩個人都聽到外頭的聲響。坐著的那個站了起來,踱步的那個朝門邊移動。拜恩.賀蘭德轉動鑰匙,推開門,先讓蘇珊進去,自己跟在後面,也進了家門。

他們看到屋裡有兩個人。但,為時已晚。

∞

我可以告訴你他們做了什麼、說了什麼。賀蘭德夫婦又是怎麼求情討饒,討價還價,但是,這兩個歹徒心意已決。他們拿出點二二的自動手槍,加裝滅音器,對著賀蘭德先生開了三槍,心臟兩槍,太陽穴一槍。其中一個,踱步的那個,強暴了蘇珊.賀蘭德,前後都來,在她的肛門射精,又把撥火棒插進她的陰道;原本不動聲色坐在橡木椅子上、冷眼旁觀整個過程的另一個人,不知是出於憐憫還是急著離開此地,這下過來抓著她的頭髮,向後扯,力道之大,甚至把頭髮都給扯了下來。然後,順手用從廚房抄來的利刃,割開她的喉嚨。這是一把碳素鋼刀,鋸齒狀刀鋒,製造商保證說,這種刀連骨頭都可以砍斷。

我可以想像出整個犯罪過程,就像我想像得出賀蘭德夫婦手牽著手過街的模樣,甚至這兩個人是怎麼等待他們回家、誰坐在那張有皮革鑲飾的椅子上、誰在火爐邊踱來踱去,我都可以在腦海裡,鉅細靡遺的描繪出來。我讓我的想像力跟事實糅合在一起,絕不曲解附會,只在空白處填補潤飾。

蘇珊.賀蘭德坐在褐石樓房頂樓的書桌前,馳騁想像力,寫她的小說。我讀過幾篇,結構緊湊、情節紮實,有幾個故事的背景在紐約、幾個在美國西部,還有一篇發生在不知名的歐洲國家。故事中的角色時而內斂深沉,時而莽撞衝動;讀起來無甚趣味,但是,說服力不弱,彷彿真有這麼個人似的。雖然,我也知道這是她想像的產物;她幻想出這些角色,使之躍然於紙上。

大家都覺得作家應該有想像力,卻不知相同的能力,也是警察不可或缺的本領。少了槍跟記事本,還無所謂,少了想像力,就肯定是個蹩腳警探。不管是吃公家飯的條子,還是自行營業的私家偵探,不外乎是發掘、整理事實,但是,我們得有反思跟想像的能力,才能找到一條出路。兩個在辦同一起案件的警察,肯花時間談的,一定不是目前蒐羅到的事實,而是雙方想像的場景,有什麼差異。他們先建構起可能發生的情節,然後,才去尋覓事實,加以佐證,或是徹底摧毀。

拜恩與蘇珊.賀蘭德人生旅程的最後一幕,已在我的腦海中成形;在我的想像中,其實還有更多細節,只是我覺得沒有必要在這裡重述。真正的場景,應該比我的想像更過火一點 —四處飛濺的血跡、點點滴滴的精液,藏在現場暗處的線索跟碎片,夠鑑識科的技術人員忙活半天的了。就算是蒐證結束,有些問題大夥兒不見得敢斷定。打個比方,是賀蘭德先生,還是賀蘭德太太先死?我想在他們強暴賀蘭德太太之前,就槍殺了賀蘭德先生;但也可能是倒過來幹的。現場蒐集到的證據,沒有辦法排除任何一種可能性。也許賀蘭德先生聽到他妻子被強暴時發出的呻吟與慘叫,然後,第一顆子彈,無情的鑽進他的身體,讓他眼前一黑,耳朵再也聽不到任何聲音。也許是她看到她先生的死亡,然後才被綁縛,剝下身上的衣服被強暴。這兩種可能性我都推測過,也推敲過每一個可能發生的細節。

我是寧可這麼想的:賀蘭德夫婦一進門,兩個歹徒立刻把門踢上,其中一人朝賀蘭德先生開了三槍,但第三顆子彈鑽進他的身體前,賀蘭德先生就已經倒在地板上死亡。這幅血腥的景象把賀蘭德太太的靈魂嚇出了竅,飄到了天花板上,完全切斷了情感跟肉體的連結,看著她的身體被歹徒凌辱。然後,他們割斷了她的喉嚨,那身體死了。有一部分的她被拖進了長長的隧道,可能就是所謂的瀕死經驗吧。然後,一道白光,把她帶到一個白色的世界中,深愛她的人,在此等待。其中,當然有她的祖父、她在童年就故去的父親、兩年前辭世的母親,當然,還有她魂牽夢繫的愛子,西恩。她沒有一天不想起這個孩子,如今,他也在這裡,等她。

她的先生也在。他們只分離了幾分鐘罷了,現在,又重逢了,再也不分開。

我寧可這麼想。這是我的想像。愛怎麼想像,隨我高興。

完美的夏日傍晚,七月的最後一個星期一。賀蘭德夫婦在六點到六點半之間,來到了林肯中心。他們可能先在什麼地方碰頭也許是在廣場的噴泉前,也許在大廳,誰知道再一起上樓來。拜恩.賀蘭德是個律師,在帝國大廈,跟其他合夥人有幾間辦公室。他大概是直接從辦公室過來的,來這裡的人多半西裝革履,他並不需要換衣服。

他大約在五點多鐘離開辦公室。他們家在哥倫布與阿姆斯特丹之間的西七十四街,所以,他還有足夠的時間,去接他太太,再慢慢的走到林肯中心 —也就半英里遠近吧,花不到十分鐘時間。我跟伊蓮也是這麼安步當車的散步過來。不過...