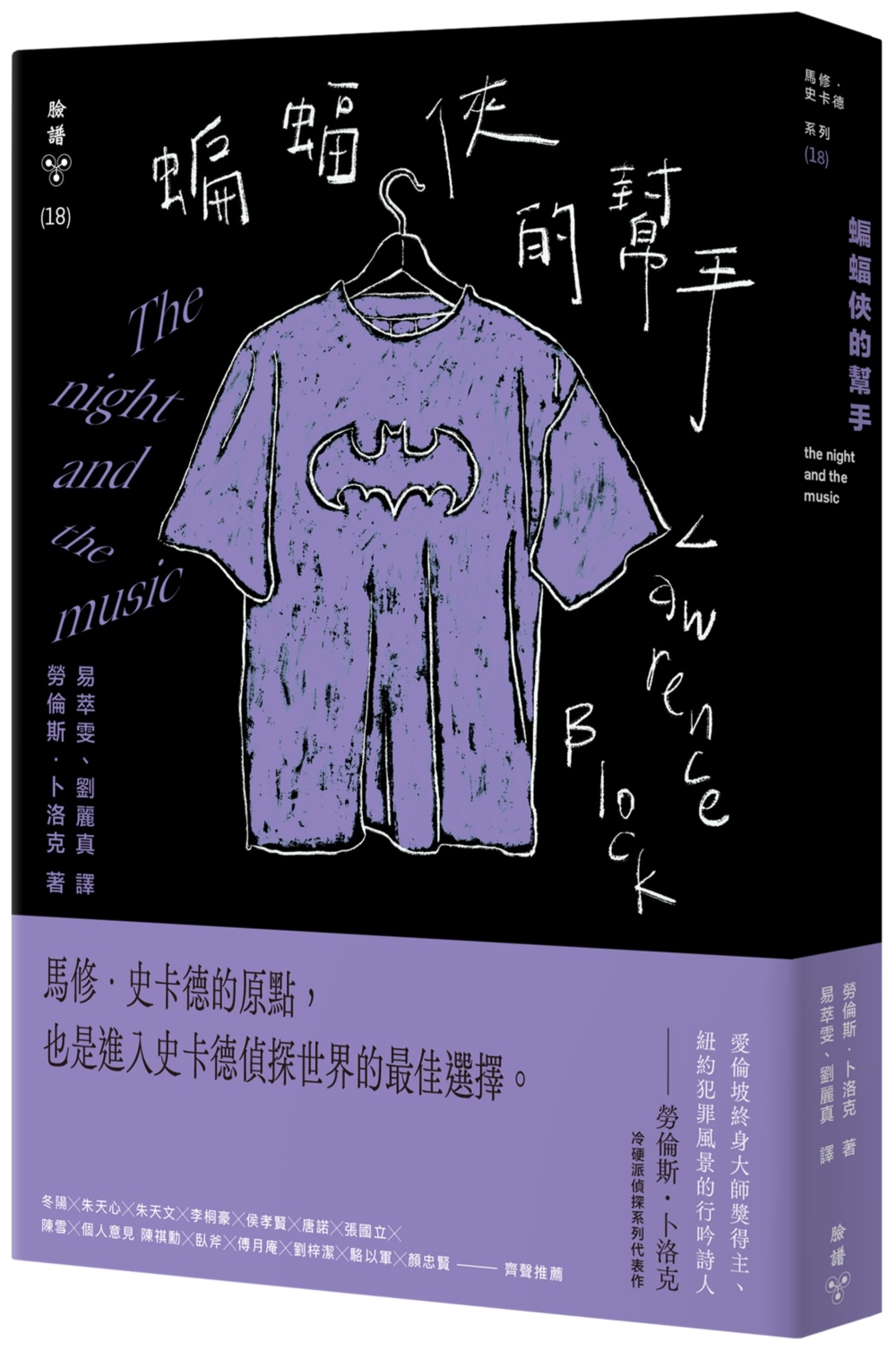

冷硬派偵探系列代表作

馬修.史卡德的原點,也是進入史卡德偵探世界的最佳選擇。

朱天心x朱天文x李桐豪x唐諾x冬陽x張國立x陳雪x個人意見 陳祺勳x臥斧x傅月庵x劉梓潔x駱以軍x顏忠賢

──齊聲推薦

「悲傷也沒關係。我不介意悲傷。事實上我還比較偏好悲傷的音樂。」

「可是你希望結束時大家都還活著。」

「沒錯,悲傷無所謂,只要沒有人死去。」

我走進粉飾真相的現場,然後粉飾掉原先的粉飾。

而在整個過程當中,我卻一步步構築出了真相。或者至少接近真相的真相吧。

而這也差不多就是我們所能冀求的最佳結果了。

《蝙蝠俠的幫手》集結了十二篇馬修.史卡德的短篇探案,從中可以回味《酒店關門之後》的故事源頭,可以回到《刀鋒之先》寶拉自十資層高樓墜下的現場,還有他和老長官馬哈菲處理一樁舉槍自殺意外的插曲,以及其他各色各樣、揭開馬修.史卡德故事序幕的原點,既能讓新讀者走進他的偵探世界,也能讓舊書迷回味他的生涯起伏。最新的兩則短篇〈米基•巴魯瞪著空白螢光幕〉,揭露米基•巴魯人生中最讓人訝異的轉折,〈葛洛根的最後一夜〉則描繪馬修、伊蓮、米基、克莉絲汀滿是離愁的相聚;另收錄編劇名家布萊恩•柯普曼的導讀和卜洛克的後記。

〈收錄篇目〉

窗外

給袋婦的一支蠟燭

黎明的第一道曙光

蝙蝠俠的幫手

慈悲的死亡天使

夜晚與音樂

尋找大衛

夢幻泡影

一時糊塗

米基•巴魯瞪著空白螢光幕

葛洛根的最後一夜