第一話

死訊

距離收到雙胞胎弟弟郁理的死訊,已經過去三個小時了。

坐在昏暗逼仄的房間裡,聽著聒噪不停的蟬鳴聲,郁真咬緊牙關,無論他如何反復默念著「都過去了、都和我沒有關係了」,仍無法遏制住恐懼從心底裡滋生、蔓延。

但這份恐懼,不是死亡帶來的。

而是死亡背後,由郁理催生出的。是從郁真記事起,就刻在靈魂深處、紮根了二十多年的恐懼。

郁理是郁真的弟弟,兩人的出生時間只相差幾分鐘,卻沒有一丁點相似的地方。

郁理像模特出身的母親,一雙眉眼含笑,無需隻言片語,就很討人喜歡。

而郁真像父親,往好聽裡說叫模樣清秀端正,往現實裡說就是平平無奇,不難看的五官拼湊在一起,就是沒有記憶點。尤其是和郁理站在一起,郁真的平庸就更加明顯。

接受他人的審視,看著他們的目光從對郁理讚歎轉為對他的惋惜,才剛記事的郁真就感到窒息般的痛苦。

誰都不能決定自己先天的外貌,但我可以從別的地方努力,證明我自己。就像父親,靠自己的智慧成為名流新貴!

剛上學時,郁真在雜誌報導父親的文章上頓悟了這個道理。

他想像過,自己取得了比郁理更好的成績,這樣和郁理站在一起時,他就也有值得被稱讚一二的地方了。

於是,郁真拼了命地學習。

後來很多次回憶起那段日子,郁真都感到震驚,自己居然會那麼努力地做件事,努力到茶飯不思,夜不能寐,每天睜眼閉眼,心裡想的都是學習。

只是很多事情不是努力就能改變的。現實從未如郁真所願過。

很快郁真就發現,他不僅外貌比不過郁理,就連學習,他都只能仰望郁理。

郁理輕輕鬆松就能拿到年級第一,而拼命學習的郁真只考進了年級前五十,甚至不能和郁理的名字出現在同一張年級成績的榜單上。

「郁理真是太優秀了!」

「數學競賽的名單出來了,郁理是這次競賽年紀最小的選手!」

「比起郁理,他的哥哥就好普通……」

……

郁理輕而易舉地成為了全校知名的優等生。

而郁真,理所當然地成為了「郁理的哥哥」——被冠上與郁理相關的綽號,鮮少有人還能記起他真正的名字。或者說,他們根本不想記住。

從這以後,每到他和郁理一起拿出成績單時,他都會痛苦不已。

郁真覺得自己就像是被關進了一個漆黑的囚籠中,氧氣稀薄,空間狹窄。無數雙眼睛從四面八方睜開,瞪著烏黑的眼珠透過籠子的縫隙,死死地盯住他。

那些目光從最初的惋惜,逐漸轉變為不懷好意的好奇。

好奇身為郁理的哥哥,郁真為什麼會這麼普通。好奇他究竟會露出怎樣狼狽的模樣,借此得到從郁理身上難以獲得的優越感。

這些「好奇的目光」追隨著郁真,隨後變質為了鄙夷與不屑。鄙夷郁真身為郁理哥哥的身份,不屑如此普通的他卻擁有不同尋常的家庭和身份。

郁真想要逃跑,但他無處可逃。他只能在心底反復不斷地幻想著:如果郁理不在了,自己是不是就能得到自由?

是的,如果這個世界沒有郁理就好了。

郁真忍不住地得出結論。

緊接著,負罪感就會像決堤的洪水,將他淹沒,掠奪走意識中本就無比稀薄的氧氣,令他發瘋般地感到愧疚、厭惡、和……更強烈的渴望。

渴望有一雙眼睛,帶著純粹的喜愛看著他。就像喜愛郁真那樣,喜愛著他……不,是要更喜愛他,而把郁理視為草芥、空氣。

郁真一邊覺得這想法實在愚蠢可笑,又一邊又克制不住地幻想著。

然後,郁真遇到了他。

在他十二歲那年,種滿玫瑰的花園裡,有著如同玩偶一般精緻容貌的男孩聽到了他哭聲……

「你怎麼哭了呀?是遇到什麼事了嗎?」

「這是我最喜歡的糖,送給你。可以把你的心事也送給我嗎?」

「大家說,我一定會分化成α,小真你一定要分化成我的Ω哦!這樣所有的人都會祝福我們啦!」

大腦漲開了一絲酸麻、空白的缺氧感,郁真瞪大眼睛。

他聽到了自己急促的喘息聲。

不該想起那個人的。

郁真抿唇想道。只是他越是這麼想,思緒就越不能控制地縈繞著那個人轉動。

腦內那爽朗的聲音,變得著急又不安了起來。

「小真你怎麼會是β呢!一定是哪裡搞錯了……」

「郁理才不是我的Ω,我的命運之番!我不承認!」

「我們逃跑吧,小真。不去管那狗屁的命運,我們逃到能誰都不認識我們,允許我們在一起的地方吧!」

「小真,你會跟我走的,對嗎?誰都不能分開我們。你一定會跟我走的。」

……

「不……我不會。」幹啞的聲音緩緩響起,郁真垂眸歎息。

這個世界從來都不是公平的。天賦決定了一個人的極限,而性別決定了他的境遇。

除了誕生時就會體現出的男女性徵外,每個人會在18歲成年前逐漸分化出第二性別,分別為α、Ω、和β。

α擁有超強感知力和精神力,僅占總人口的十分之一,卻佔據每個行業的高位,是不可撼動的強者。他們幾乎沒有缺點,除了易感期時會格外的敏感和暴躁。若不能安全度過,則可能造成致命的精神損傷。

而能夠靠自身資訊素安撫易感期時的α、治癒他們精神損傷的Ω,就是每個α夢寐以求的良藥與助力。除了Ω進入發情期時會讓α格外疲憊外。

當然,也有很多強勢的α視這為情趣。

Ω同樣只占總人口的十分之一,被人們戲稱為「每個Ω都是為α而誕生的、獨一無二的存在」。

如果α能找到自己命中註定的那位Ω,與其成番,那他的能力會得到質的提升。這樣的關係,也被稱為命運之番。

至於β……占總人口的八成,沒有易感期,沒有資訊素,沒有發情期,更沒有命運之番。β就是「普通人」。

郁真的父親是α,母親則是Ω。在這樣的家族基因下,郁理分化成了稀有的Ω,而郁真卻成為了β。

畢竟郁家早年並非是大家族,β基因佔據大多數。郁真的父親能分化成α就已經是祖上幾十代殘留的基因奇跡。他的孩子想再分化成α,概率極低。

發家後,郁真的父親娶了Ω女明星為妻,這才讓孩子有了分化成Ω的概率。

所以說,郁理是郁家的第二個奇跡。而郁真,只是理所當然地繼承了郁家真正的基因罷了。

如此遺憾,又如此真實。

毫無疑問,家族的資源隨後全都傾注到了郁理身上,他成了家族內定的繼承人,最有可能通過聯姻,為家族帶來福音的存在。

關注著郁真的人一個接一個地移開了目光。沒有人會在意失敗者的存在,當失敗者的身上再也無法榨取到對自己有利的東西時。

郁真被所有人忽視了,除了那個人,那個籌畫著要跟他這個β私奔的α。

於是,郁真逃跑了。隱姓埋名地逃到了陌生的城市。

他沒有和那個人一起。

他不敢說出這麼做的理由。

他只希望那個人對他失望透頂,不想再知曉理由。

從那之後,郁真不再希望郁理死。

並不是因為來自血緣的感情,或是道德的約束。而是只要郁理不死,那個人就是屬於郁理的,與他郁真沒有一絲一毫的關係,郁真也就能把與他有關的情感統統丟到過去,繼續做他的縮頭烏龜。

而現在,郁理死了。

從郁真十八歲成年後就再也沒有聯繫過的家族,時隔八年,寄來了郁理的訃告。

明天就是郁理的葬禮。

郁真如今住在交通不便的小城市裡,距離殯儀館有將近一天的車程。今天馬上出發,通宵搭乘火車,他才能堪堪趕上明天的葬禮。

但是……他不想去。

他不想再和過去有任何的牽連。

可郁真知道,幾年不曾聯繫的家人突然發來訃告,這行為無疑是在警告他——無論他逃到哪裡,都逃不出家族的掌控。

郁真也知道,在他的心底,還有一個聲音正在訴說著郁真不敢去聽的想念。

把臉埋進雙手掌心,郁真感受到了與盛夏截然不同的寒冷。

郁理葬禮的這天下了雨。

淅淅瀝瀝的雨聲取代了蟬鳴,與若有若無的哭聲交融在一起,猶如一張細密的網,撒在幾乎密閉的館內,拘束住所有出席葬禮的人。

寒意鑽入毛孔,直達骨髓。

頹然地坐在第一排,看著棺木中的郁理,郁真總有種很不真實的感覺。他從未想過,優秀的郁理有一天也會被「關進」籠中。

身後聚集著無數打量的目光,好奇的、不懷好意的、幸災樂禍的,大多與過去並無兩樣。

唯一不同的是,這些打量裡多了幾束憤恨咒怨的目光。

不用看,郁真也知道他們是誰,在想什麼。

多半是他的家人正在咒怨「為什麼死去的人不是郁真,而是郁理」。

郁真資質平平,身為β的他不能通過聯姻,給家族帶來任何好處。如果郁理還活著,身為那個人的命運之番,一定能帶郁家進入夢寐以求的上流階層。

對了,那個人呢?

心跳驀地停了一拍,郁真下意識地抿緊嘴。

就看一眼。看到那個人,他就馬上把目光移開。只是一眼,不會有什麼麻煩的。

心底裡被遏制住的想念又冒出了頭。郁真挺直腰板,小心翼翼地用餘光掃視起四周。

在場的人大多都是來自郁家的。郁真克制住恐懼尋找了三遍,他連角落都沒有放過,可就是沒看到那個人的身影。

他沒有參加郁理的葬禮嗎?難道……他們沒有在一起嗎?

不可能。

郁理是他的命運之番,他們是不可能抗拒彼此的吸引。哪怕那個人曾經為了討好郁真,表現得極度討厭郁理。

也許那個人只是恰好這會兒不在吧。

郁真收回視線。

他不知自己是該遺憾,還是慶倖。

葬禮的儀式很簡單,結束悼念,郁真就準備悄悄離開。料到他會這麼做,父親的助理早早地等候在了出口的必經之路上。

「郁真少爺。」助理面無表情地攔住他,語氣不容拒絕,「郁總讓你去休息室找他。他有很重要的事要與你詳談。」

「……」重要的事,從來都和郁真八竿子打不著。

他抬眸看了眼被助理擋住的出口,想像著自己推開助理,逃出去的畫面,他沉默地點下了頭。

他是跑不過對方的。他有自知之明。

休息室在走廊的盡頭,不過百米的距離,可郁真卻覺得自己仿佛走了一個世紀那麼久。

推開門,他便看到了坐在裡面,身著黑色西裝,打扮得一絲不苟,可是仍掩蓋不了頹然神色的父親。

八年不見,父親蒼老了許多,兩鬢花白,眉間的溝壑深得嚇人,化了妝的眼底更是透出了淡淡的黑眼圈。

郁真從未見過這樣的父親。

「你過來坐下。」父親睨了眼面前的椅子,說道。

郁真一聲不吭地照做了。

剛坐下,來自父親的壓迫力就牢牢地籠罩住了他,伴隨著父親冷漠地話音:「原計劃到今年年底,小理和謝羽笙就會訂婚。如今小理出了車禍,謝家卻擺出了一副要與我們斷絕合作往來的樣子。」

郁真一愣。怪不得葬禮上他沒見著那個人。

謝羽笙是他的名字,一個人逃跑後,郁真就很少去想他的名字。冷不丁地聽到父親提起他,郁真感到了一絲呼吸困難。

然而父親並沒有注意到郁真的面色,他繼續說:「郁家不能少了謝家的支持。尤其是這個時候。小理……」父親頓了頓,語氣更加冷酷,「郁理出事得很不是時候。」

「你……說什麼?」郁真瞪圓眼睛,艱難地從喉嚨裡擠出聲音。他不喜歡郁理,但這不代表他能夠接受郁理死後被父親如此評價,「郁理,是郁家的孩子,父親。」

「沒錯,他是郁家的孩子。包括你。」

「呃!」

看到父親眼中湧出的瘋狂,危險感油然而生。

逃跑、必須要馬上逃離這個地方!離這個男人越遠越好!不然他會有危險!

心中警鳴大作,郁真猛地站了起來,椅子隨之「啪」地倒落在地上。下一秒,助理按住了郁真的肩膀。

助理只用力一推,郁真就被反扣在了牆邊。

「謝羽笙很能幹,他現在是謝家的家主了。郁家不能失去和他的聯繫。」父親站起來,從口袋裡掏出一劑裝滿淡藍色藥水的針筒,「郁真,我給過你想要的自由了。現在,你該為郁家付出了。」

「我不懂你在說什麼!放開我!」郁真拼盡全力想要掙脫助理的桎梏,只是兩個人的力量懸殊,郁真只能眼睜睜地看著父親一步步地走來。

父親手上凝著銀光的針頭抵在了他的頸部。

「這裡,當初為什麼沒有發育出腺體呢?」父親眯起眼睛,助理立刻握住郁真的後腦勺,壓在牆面。郁理無法避開針頭了。

父親滿意地頷首:「如果那時你分化成了Ω,以謝羽笙對你的喜歡,郁家就不會爭取了這麼多年,最後還是一場空。」

「我不明白你在說什麼!當初、當初明明是你說的,郁理是最合適的人!而我只要滾出家就可以了!這都是你說的!」

「是啊……當初我是這麼以為的。可人總有失策的時候,不是嗎?」

針頭紮進了敏感而脆弱的頸部,帶來細密的刺痛。與此同時,父親佈滿老繭的手指落在了郁真看不到的後頸處。

「這一次,我想明白了。郁真,身為長子,你該為郁家做出犧牲了。」

隨著針管內的液體全部注射進體內,郁真的身體變得越來越沉重,意識越來越模糊。他極力地睜大眼睛,可早已無濟於事。

在閉上眼睛前,他聽到父親說。

「這個地方必須要孕育出腺體,能和謝羽笙成為命運之番的腺體。」

| FindBook |

有 4 項符合

祕密囚籠的圖書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

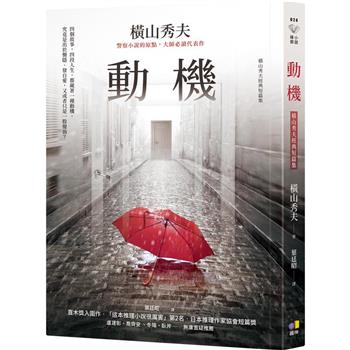

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:祕密囚籠

我作夢都想成為你的α,你就是我無解的病因。

無論你變成什麼樣子,我都不會放開你──這就是我愛你的方式。

// 超絕暗黑萌點在舞動,ABO世界中最極致的反轉之戀!

// 小眾性癖真的很雷,請同好萬勿錯過!

// 老司機坐穩了,高速行駛小心摔車!

謝羽笙是完美的α,而他,郁真,是普通的β,

卻有個同樣完美、樣樣過人,還身為Ω的弟弟郁理。

明明是雙胞胎,為何上天一開始就讓他不如郁理呢?

明明……是他先遇見謝羽笙的。

世界是不公平的,所以他逃了,

逃離只能作為「郁理的哥哥」活下去的生活、逃離不被家族承認的人生,逃離永遠不夠格跟謝家繼承人謝羽笙在一起的未來。

世界是不公平的,直到準備跟謝家聯姻的郁理死了,而郁真被強制變成了充滿誘惑紅酒香費洛蒙,對著謝羽笙會不由自主癱軟發情的生物──

「八年了,這次,你再逃,可要做好必死的準備……郁真。」

無法逃離的海上孤島,是謝羽笙為他準備的愛巢。

你只有我,我也只有你。我們終於只剩我們了。

//

「小真你怎麼會是β呢!一定是哪裡搞錯了……」

「郁理才不是我的Ω,我的命運之番!我不承認!」

「我們逃跑吧,小真。不去管那狗屁的命運,我們逃到能誰都不認識我們,允許我們在一起的地方吧!」

「小真,你會跟我走的,對嗎?誰都不能分開我們。你一定會跟我走的。」

//

作者簡介:

吾名翼

變成了鹹魚的魔王控。

www.facebook.com/nametsubasa

ツバサ

喜歡畫少年配抹茶喝。

pixiv ID:1212091

www.facebook.com/revleugel/

章節試閱

第一話

死訊

距離收到雙胞胎弟弟郁理的死訊,已經過去三個小時了。

坐在昏暗逼仄的房間裡,聽著聒噪不停的蟬鳴聲,郁真咬緊牙關,無論他如何反復默念著「都過去了、都和我沒有關係了」,仍無法遏制住恐懼從心底裡滋生、蔓延。

但這份恐懼,不是死亡帶來的。

而是死亡背後,由郁理催生出的。是從郁真記事起,就刻在靈魂深處、紮根了二十多年的恐懼。

郁理是郁真的弟弟,兩人的出生時間只相差幾分鐘,卻沒有一丁點相似的地方。

郁理像模特出身的母親,一雙眉眼含笑,無需隻言片語,就很討人喜歡。

而郁真像父親,往好聽裡說叫模樣...

死訊

距離收到雙胞胎弟弟郁理的死訊,已經過去三個小時了。

坐在昏暗逼仄的房間裡,聽著聒噪不停的蟬鳴聲,郁真咬緊牙關,無論他如何反復默念著「都過去了、都和我沒有關係了」,仍無法遏制住恐懼從心底裡滋生、蔓延。

但這份恐懼,不是死亡帶來的。

而是死亡背後,由郁理催生出的。是從郁真記事起,就刻在靈魂深處、紮根了二十多年的恐懼。

郁理是郁真的弟弟,兩人的出生時間只相差幾分鐘,卻沒有一丁點相似的地方。

郁理像模特出身的母親,一雙眉眼含笑,無需隻言片語,就很討人喜歡。

而郁真像父親,往好聽裡說叫模樣...

顯示全部內容

|